私とお味噌しる

人生、長く生きていれば、自分の自重を自分で支えることすら困難に感じてしまうような時期だってあるだろう。何もかもが手に負えないくらい膨らんでしまって、じぶんでコントロールできると思えることなどなにひとつない。そんなふうに感じてしまう時期。じぶんの輪郭がおぼろげにしか感じられなくて。ましてや、じぶんの軸なんて、その存在すら感じとれなくて。

ずっとずっと、まともに「食事する」こともなく、ひたすらに働き続けてきた。毎晩のようにお酒を飲んでいた。酒量も非常に多かった。気が付けば、自分の自重を自分で支えることすら困難になってしまっていた。からだが重い。きもちも重い。転がるように、生きていた。

いくつかのきっかけが重なってーーー不思議なもので、重なるときには重なるものだ、いろんなことがーーー、会社を辞めることにした。そもそもが簡単に退職できるような状況でもなかったので、1年ほどかけて準備を進め、2018年の夏に、退職した。退職するまでの間は、退職までの間にしなければならないことをするだけで精一杯だったので、その先のことなど考える余裕がなかった。だから、退職の時点では、退職後に何をするか決めていたわけではなかった。ーーーいや、正直に言おう。正直、もう、なんにもする気が起きなかったのだ。

東京を離れよう、と思った。10代の頃からずっと通っていた大好きなカフェ「ベルク」にひとまずのさよならをして、新宿から山手通りに入り、初台南から首都高環状線に乗り、大橋JCTをぐるぐる回って3号線、玉川用賀・東京ICからそのまま東名に入り、富士を越え、西へ。西へ。辿り着いた真夏の京都で、しばらくのあいだ、宿を転々としながら暮らした。しかるべきのちに、築100年を超えた古い小さな京町家をお借りできることとなり、そこで暮らすこととなった。その町家には、ちいさなちいさな坪庭があり、秋口、わたしはそこに、ツバキとサザンカを植えた。やがてやってくる京の冬を共に乗り越える友がほしかったのだろう。

その京町家は、京都市は右京区、御室仁和寺のすぐちかくにあった。御室。とても静かなところだ。朝、目覚める。なんにもすることがなかった。いちにち、ぼんやりと、京都の路地を歩いて過ごした。からだは、あいかわらず重かった。でも、京都の太陽にじりじりと照らされているうちに、少しづつ、汗とともに、余計なものがからだから抜けていくような気がした。そうして、少しづつ、からだは軽くなっていった。歩いて行ける距離も、少しづつ広がっていった。なんにもすることがないわたしは、路地から路地へと、ただただ歩き続けていた。太陽はただただ暑く、ただただ水はおいしかった。生きているだけで有難い。少しづつ、そう思えるようになってきた。

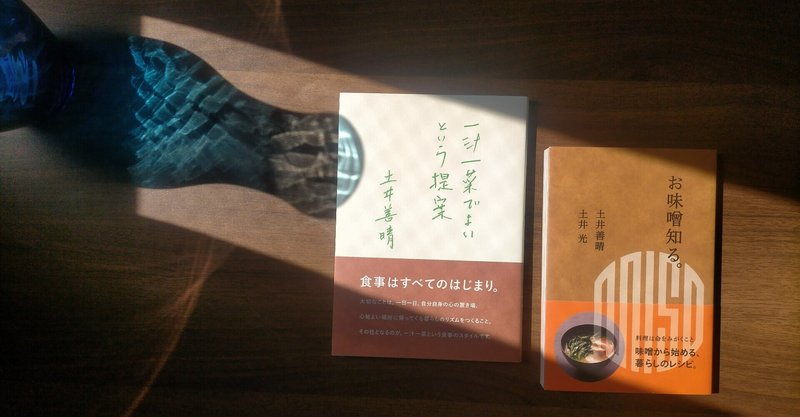

なんにもすることがないようなひとでも、優しく迎えてくれる場所があった。本屋さんだ。京都中の本屋さんを巡った。そんなある日、京都の、とある本屋さんで、『一汁一菜でよいという提案』という、それはそれは美しい本をみつけた。表紙の手書きの題字に強く惹きつけられた。「一汁一菜でよい」、のか。本をパラパラとめくると、気取らない、おたまで器にザッとよそっただけのように見える何気ないお味噌汁の写真がたくさん載っていた。うまそうだ。これなら、じぶんでもつくれそうだ。そう思った。

本を買い、小鍋を買い、家に帰った。小鍋に水を入れ、本を片手に、弱火でじっくり野菜を煮た。そこにお味噌を溶いていった。お味噌汁ができてしまった。すすればなんともあたたまる。それからだ。わたしはまいにち「お味噌しる」を作るようになった。そう、まいにち。次第に、からだのなかの生命そのものが回復していくのが感じられた。細胞にしみていく、お味噌しる。

お味噌しるを食べているうちに、少しづつ、からだが動くようになっていった。そんなある日のこと。ご飯がたべたい。そう思った。だけれど、炊飯器なんて、ないのである。わたしは、家財道具の類を一切持たず、身ひとつで京都にやってきたのだった。御室仁和寺の家からずいぶんと歩き、西院(「さいいん」と読むが、「さい」とも読む。ちなみに「七条」は「しちじょう」だけれども、市バスなどで「ななじょう」とアナウンスされることもある。京都は、実に奥深いまちなのでありました。わたしは、その奥深いまちの入り口あたりをうろうろしていたのでした。)の駅近くまで行き、リサイクルショップに入った。2000円か3000円かそこらで、小型の炊飯器を買った。ちゃんと使えるかどうか、内心ちょっと不安だったけど、電気を通してスイッチを押してみると、ちゃんと炊けた(この小型の炊飯器は、4年経ったいまでもちゃんと動いている。土鍋でご飯を炊いて、おひつに移したりしてみたいが、じぶんにはまだちょっと早いのでは、と思っている)。ほかほかのご飯を炊く。その日の体調にあわせて具材を選び、お味噌汁をつくる。そこに、ちょこっと、お漬物などを添えてみる。一汁一菜のできあがりだ。おいしい。そしてじゅうぶんに満たされる。(その後、ややあって、わたしはお酒を飲まなくなった。もう何年も、お酒を飲んでいない。)

そこからまた時は流れ、そして、神戸に辿り着いたわたしは、書店を開くことにした。なぜって?本屋さんに、そして、本屋さんで出会った『一汁一菜でよいという提案』という本に救われて、少なくともじぶんの足でじぶんの自重を支えて歩けるくらいまで、立ち直ることができたのだから。またしても書店に救われたのだった。思い返せば、いつだって書店に救われてきたのだった。書店を開こう。

書店を開こう、と決めてから実際に開業に至るまでの道のりは決して楽なものではなかったけれど、しんどい日々も、味噌汁が支えてくれた。味噌汁は、どこまでも自由だった。その日の体調にあわせて、好きにつくればいいのだ。味噌汁と向き合うことは、自分と向きあうことだ。小鍋でじっくり味噌汁を作る。味噌を溶く。鏡のように、小鍋のなかに、じぶんが映る。お味噌汁のなかに、じぶんがいる。ーーーいや、実際には、味噌汁にじぶんが映るなんてことはないのだが、なにも映さないお味噌汁そのものが小鍋の中でゆらゆらしているさまをぼんやり眺めていると、なんだか、そこに、じぶんが映っているように思われるのだ。湯気となるわたし。

2021年5月1日、神戸・JR須磨海浜公園駅南に「自由港書店」をオープンさせることができた。『一汁一菜でよいという提案』をはじめ、土井善晴先生の本は、もちろんしっかりと常備している。『一汁一菜でよいという提案』も素晴らしい本だけれど(グラフィック社さんから出た本ですが、2021年に新潮社さんより文庫化もされています)、姉妹本と言えるだろう、同じくグラフィック社さんから出ている『おいしいもののまわり』という本がひときわ好きだ。「おいしいもの」の「まわり」。「おいしいもの」ばかりに目を向けないことだ。しっかり、その「まわり」に目を向けよう。布巾をそろえ、手を洗い、台所をきれいにする、すべてはそこからだ。そんなふうに思えるようになったのも、『おいしいもののまわり』という本のおかげだ。振り返れば、結果ばかり追い求めて、「まわり」に想像を巡らせることなく、生き急いできたように思われる。土井善晴先生の最新刊、娘さんの土井光さんとの共著『お味噌知る。』もすばらしかった。希望を忘れてはいけない。どんな状況にあっても、あるものをしっかり使い尽くして、暮らしをつないでいくのだ。食べつないで、生きつないで、人は家族となることができるのだ。

ーーそんなわけで、会計台に 『一汁一菜でよいという提案』をもってきてくださるお客さまがいると、わたしはなんだかとても嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?