【秋春制】番外編:Jリーグ ‘26年前期新大会を妄想する

どうやら新カップ戦が行われるらしい

Jリーグが喫緊の課題としていた、シーズン移行直前の「0.5年」はカップ戦形式の新大会となりそうだ。

Jリーグ26年秋春制移行直前「0.5年シーズン」は昇降格なし 2月開幕5月下旬閉幕 新大会案も浮上(スポニチアネックス:2024年5月9日付)

https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2024/05/09/kiji/20240509s00002000065000c.html

Jリーグが26年8月から導入する秋春制に向け、移行直前のシーズンを「0.5年シーズン」として大会を開催し、昇降格は行わない方針を固めたことが8日までに分かった。

とりあえず妥当な結論に落ち着くようで良かった。

ただでさえシーズン移行と北米W杯の準備が重なっているのに、昇降格という変数を加えてしまっては事務方の負担が大きくなってしまうのだから。

それはそれとして、

0.5年の大会方式については、J1からJ3までを地域ごとに8グループに分け、総当たりのリーグ戦と順位決定トーナメントを開催する新大会案

というのが面白そう。

言ってしまえば「ダービーてんこ盛りのわがままセット」だ。

こんな機会は滅多にない。ワクワクするじゃないか?

こういうのは色々と妄想する時間が楽しいもの。ワタシも横浜FCに関わる願望込みで、思考実験と洒落込んでみた。

大会形式と開催日程

開催期間は2月20日(金)~5月17日(日)だろう。

開幕が2月下旬の一番早い週末となるのはここ数年と同じで、開幕戦が「金J」となると予想。

最終戦を5月17日と予想したのは、この年は北米W杯が行われるため。ロシアW杯のあった2018年の前例に倣った。この直後に日本代表合宿がスタートしている。

https://www.yomiuri.co.jp/special/worldcup2018/news/706/

この期間の週末の数は13。2026年のGWはちょうど昭和の日(4月29日)と憲法記念日の振替休日(5月6日)が水曜日となるカレンダーなのでプラス2試合までは確実だろう。

2024年の実績でいえば、代表中断・天皇杯予選のないJ2が5月19日までに第16節とルヴァン杯2回戦までの全18試合を消化。

3月に行われるであろう代表合宿の日程にもよるが、水曜開催も含めれば、同程度の試合数は確保できそうだ(※1)。

前述の通り、J1~J3までの全グループをカテゴリに関係なく「地域ごと」に8グループに分けるという。

7チーム、8チームをそれぞれ4組ずつとすれば、グループリーグはホーム&アウェイで全14節とすることができる。

ここで考えなければならないのがACLE・ACL2出場クラブ。最大で4クラブが各大会の決勝トーナメントと同時並行で戦うことになる点だ。

これらを7チーム組に入れれば、奇数組で生じる休みをACLE・ACL2の日程に合わせることで、比較的無理のないスケジュールを組むことができる。

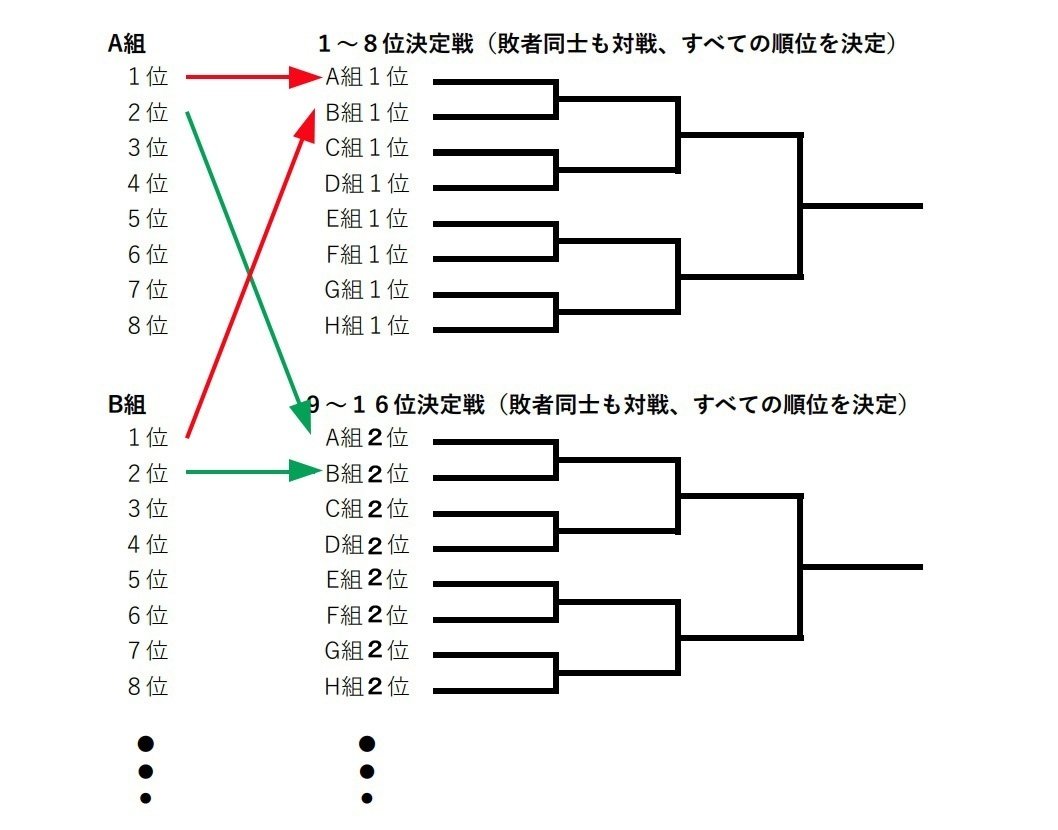

そして順位決定トーナメントは各組の同じ順位同士の8クラブ(※2)で1チームあたり3試合、もしくは決勝以外をホーム&アウェイで5試合。

「順位決定トーナメント」なので、おそらく敗者同士で戦う負け残り戦も行われるのだろう。

こうすればトータルの試合数は最大17〜19試合となり、先にあげた開催期間に収めることができそうだ。

楽しいグループ分けの時間だ

さて、ここまではある程度の理詰めで進めてきたが、妄想が捗るのはグループ分けだろう。

例の記事によれば「地域ごと」という制約がある。

地域の分け方にも色々あるが、ここではJFLの下にある地域リーグの分け方をサッカー界の公式とみなして基準としよう。

そのままでは9グループになるし、クラブ数の偏りもある。そこから合併・分離で8グループにまとめていく感じで考える。

あと、今後はJ3とJFLの間で入れ替えが発生する可能性もあるが、そこは考えてもキリがない。とりあえず2024年現在の60クラブでどうなるかを見てみよう。

日本列島の端からみると、8チーム組×3は簡単に決まりそうだ。

北海道・東北(8チーム)

札幌、八戸、いわて、秋田、仙台、山形、いわき、福島

中国・四国(8チーム)

鳥取、岡山、広島、山口、讃岐、今治、愛媛、徳島

九州(8チーム)

北九州、福岡、鳥栖、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島

なお、本来9チームある九州からはFC琉球を外している。

琉球はどこと対戦するにも空路が必須となる以上、九州と同じグループにするメリットは薄い(※3)。ここでは一旦扱いを保留しておこう。

豪雪地帯だらけの北信越

残っているのは関東18チーム、北信越5チーム、東海6チーム、関西6チーム、そして琉球。

これらを7チーム×4組、8チーム×1組に分ける。

まず残念ながら、北信越エリアは分割せざるを得ない。

属する5クラブ全てが豪雪地帯。他地域と合わせて8チームにしても、必ず豪雪地帯同士のカードが発生してしまう。

これでは2月中のカレンダー消化ができないのだ。

「北信越」は「北陸3県+信越」を意味する言葉だ。この語源通りに分轄するのがスムーズだろう。

Jクラブのある北陸2県は近畿地方ではなく、岐阜県に接している。だから金沢・富山が合流するのは関西よりも東海の方がふさわしいだろう。

東海と言えば「静岡ダービー」。2023年のJ2では清水・磐田・藤枝の3クラブがしのぎを削ったが、この組が実現すれば沼津がさらに加わることになる。

一方の信越、つまり長野県・新潟県が隣り合う県で、ここまでグループ分けしていないのは群馬県。

群馬といえば、J2で長年続いている「北関東ダービー」。これを崩すのは惜しいので、信越+北関東はどうだろう。もちろん水戸×鹿島の「茨城ダービー」もついてくる。

肝心な関西が後回しになってしまった。残り1枠に関東から1チームだけ参加するのも不自然だ。そこで保留にしていた琉球をこちらに合流させる。

実は関西の6クラブは他地域に比べて狭い範囲に集中しているので、空港からの移動距離が一番短くできる、選手の負担が軽くなるという利点もあるのだ。

「神奈川最強決定戦」見たくない?

残すは南関東の14クラブのみとなった。

キレイに2等分すればいいのだが、ここでワタシの願望を発動させよう。

ガチの「神奈川最強決定戦」「横浜最強決定戦」を見たい。

神奈川県には、我らが横浜FCを含めて6つのJクラブがある。これは47都道府県で最多の数だ。

そして横浜市の3クラブも全国の区市町村で一番多い。

だが、カテゴリ違いで一堂に会する機会は少ない。

いいチャンスだから、シンプルに見てみたいのだ。

神奈川以外の南関東に目を向ければ、さいたまダービーや千葉ダービー、今年2024年にJ1で実現した東京3クラブをまとめると、ちょうど7チーム。

神奈川最強決定戦のゲストは、消去法で甲府とさせていただいた。

いや、甲府にも「川中島ダービー」とか「富士山ダービー」があるので、それをスルーしてしまうのは大変申し訳ないのだけれど。

おわりに

まだ「0.5年大会」自体は本決まりではないし、実現したとしてもACLE・ACL2出場クラブの決定やJFLとの入れ替えで、実際にはもっと違う形になるだろう。

あくまで予想というよりは、妄想・思考実験的なお遊びと御笑覧いただければ幸いなのである。

注釈

※1:過密日程を覚悟すれば1回戦総当たりのできる19試合もできそう。昇降格ありリーグ戦を主張する強硬派の意見もわからないではなくなってきた。

けど、ACLE・ACL2出場クラブの負担が過大になりすぎるので、やはり現実的ではないように思う。

※2:8位クラブは4チーム。

※3:とはいえ、九州のほうがフライト時間が短い分、選手の移動負担が小さいのは言うまでもない。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?