授業探検隊[〜 冗長さとは無縁の超少人数授業。クラス一丸となって学ぶ楽しいFifty Minutes!!~]

学校紹介

今回取材したのは文京区の寺社、伝通院に隣接することでも有名な私立の女子中高一貫校。

今回お邪魔したのは、、、

日本人教員の原先生とネイティブ教員のRickman先生の英語の授業である

そして学年は中学1年生、学校肝いりのGSCコースのクラスである。

中1 英語

〜 冗長さとは無縁の超少人数授業。クラス一丸となって学ぶ楽しいFifty Minutes!!~

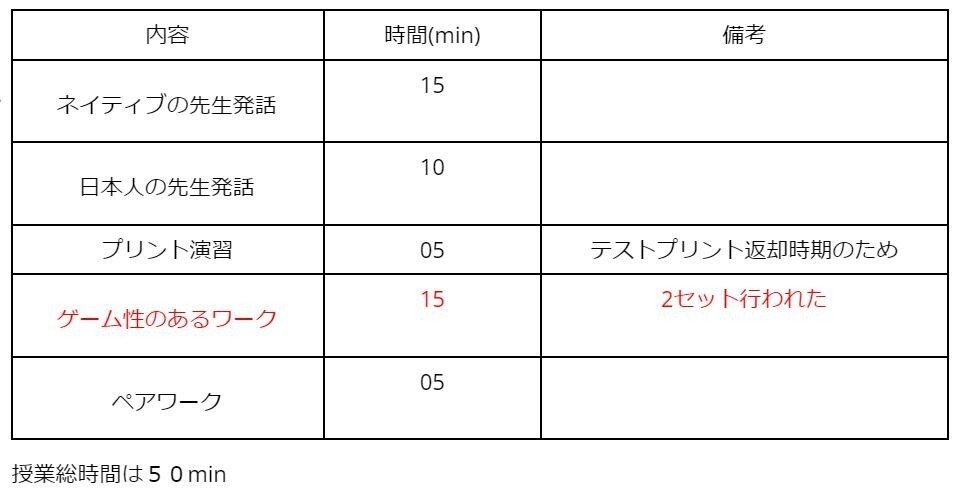

早速だが筆者計測の当日の時間細分表は以下の通りであった

(もちろん取材時の実測値のため授業日によって異なることがあることとご理解いただきたい)

[この授業に関する学校環境]

ネイティブ教員は校内に2名いる。

1授業で日本人教員2名+ネイティブ先生1名のチームティーチングを用いている。

今回は学校肝いりのGSCと呼ばれるクラスの授業を取材。学年は中1。この日は生徒10名。

さらに生徒の周囲をサポートする日本人の先生がさらにもう一人いた

(ストップモーション)

※ストップモーションとは授業の実況中に感じたライターの所感である。

3:10の指導比率ということか!?民間の少人数制グループ指導の学習塾より手厚い超少人数制といえるだろう。ポイントとしては、ほぼネイティブの先生が授業の主導権を握って進行をしているように生徒からは見えているところだろう。日本人の先生は複雑な解説時には黒板の前で中心となって解説をしているが、あくまで発言量を抑え、野球でいうと捕手として授業をハンドリングしているような印象があった。

[授業開始 ※英語の授業は挨拶から!]

ネイティブ教員のRickman先生のStandup!の掛け声でスタートした授業があいさつから始まった。英語で日にちを聞く、曜日を聞くなど、生徒との掛け合いが微笑ましい。5月の取材時点で、クラスの生徒同士はニコニコ笑顔を浮かべ、ワイワイと英語を交わしていた。とても仲がよさそうだ。サポート教員に伺ったところ、今年のクラスは特に明るい雰囲気とのこと。それは英語の授業以外にも総合の授業でのコミュニケーションやワークを通じて仲の良さが醸造されたのではないかという。クラスの雰囲気が醸し出しているのは一体何かということにも意識が向いてしまうのだが、この取材では授業に特化だ、と自らに言い聞かせる。

[前回のテスト課題プリントの返却と解説]

中1生が初めて受けた5月の中間テストがこの日返却される時だったようだ。中間テストではリスニングに20分の時間が割かれたという。この時間は日本人教員の原先生が教壇に立ち模範解答をしていた。印象的なのは英文や英単語を発話するときは、Rickman先生が復唱してネイティブ発音を生徒の耳に届けていた点だ。

[ゲーム性のあるワーク]

ここでまた授業中のStandup!英単語の量を増やすことを目的にゲーム性のあるワークが行われる。まずはルール説明、2つにチーム分けとテンポよく進み、実際にゲームが始まる。ポイントは椅子から立ってテンポよい授業を実施しているところ。体育館での体育に寝る生徒がいないのと同じように、このゲームの時間中にはもちろん生徒は寝ることなどはできない。具体的にはフラッシュカードを用いた連想ゲームであり、一人の生徒の頭の後ろに単語のフラッシュ(イラスト)カードがかかげられ、それを見てチームの仲間たちがヒントを出す。出された生徒がイラストの単語を英語で答える。

[ペアワーク]

日本語→英語を2人で読む練習、教科書の英文を2人で読む練習がペアで進む。1順するとペアを変えてもう一度実施。この点はどの学校でもよく見られる光景であろう。ポイントとしては発音が記号ではなくてカタカナ表記でテキストに書かれていること。これは賛否両論が出そうだが、まずは英単語を読めるようになることが大切だからだという。そして発音はネイティブの先生のサポートはもちろん、生徒同士の教え合いでも身に付いていくとのこと。見せていただいたテキストにとんでもないUSP(独自性)が隠れていそうなのだが、授業探検隊はそれが授業でどのように活用されるかを見極めていくのである。

ペアワークの仕上げは、全員の前でペアごとに発表をすることだった。ここでも積極的に生徒同士が助け合っていた。授業全体でそんな助け合うシーンが随所に見られた。質問が出た場合に先生にだけではなく、生徒同士で質問をしあっている点もこのクラスの特色と感じる。それはクラスの雰囲気の良さから来るものなのか、英語の授業の進め方から身についたものなのか判断がつかないが、全体を通じて特筆すべきシーンであった。

[まとめ 本日の英文をノートにまとめる時間]

あっという間の英語の授業も残り数分に迫ると、本日学んだ英文をノートにまとめる時間が設けられた。授業の最後に静寂と緊張感が生まれる。50分弱の知識体験の時間が、生徒の血肉になるまとめの時間だった。

(ストップモーション)

全体的に編集された番組を見るかのようにテンポよく進む授業。これはどこから来るものだろう。最後のまとめの時間に一人考えていると、それはネイティブの先生が上手に板書しながらも常に解説を続けているところかもしれないと思った。板書を中心に置くのではなく、解説をしながら必要に応じたタイミングでさらっと板書しているという状態に近い。そのために生徒は英語で授業が展開していっても、どの話題、どの問題を扱っているかなどが把握しやすいようになっている。これは英語に不慣れな1年生に向けては効果的な授業方法であろう。

(ストップモーション)

15分ごとに1回立たせる授業設計。今回の取材では50分という授業時間の中で15分ごとに2回立たせてのワークが実施された。このスタイルは大人の会議でも取り入れたい工夫だ。

今回取材した学校についてより詳しく知りたい場合はこちらをクリック。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?