【人工知能を使った泥沼政治闘争】「東京大学AI研究会」の安倍晋三動画からみえた不健全な言論空間

元神戸大学大学院生 晋 バルサン

この頃、人工知能(AI)分野の進展が著しく、毎日のようにAIに関するニュースが世間を賑わせている。

AIとは「人工的につくられた知能を持つもの」である。何をもって「知能」を定義するかは難しいが、いずれにしても人類は「知能を持つメカ」というものを現実の脅威として捉えている。そしてそのパワーは、政治的領域にも影響を及ぼす。ディープフェイクはその一例である。

これはAI技術によって、本人そっくりの偽動画や偽音声を生成するものである。2022年3月にも、ウクライナのゼレンスキー大統領が同国の兵士や市民に投降を呼びかけるかのような偽動画が出回り、戦争の情勢に影響を与える恐れがある事態となっている。

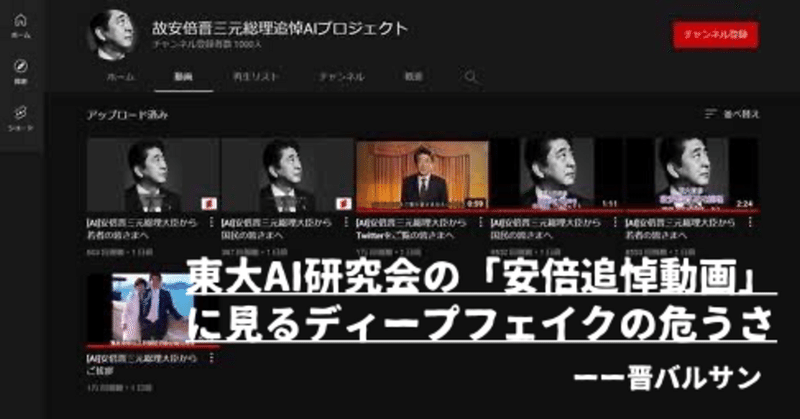

また、2022年9月に日本国内でも「東京大学AI研究会」を名乗る集団が、元首相・安倍晋三の声を再現した動画を公開するという事件が発生している。その動画は、AIによって声を取り戻した安倍晋三が国葬を前に、自分の支持者たちに熱いエールを送るという非常にグロテスクな内容で、当の安倍サポーター側からもこれに疑問を呈する声があがった。

そして、AIによる神格化とも言える一連の動きに反発した有志が「東京大学AI研究会」とは別のシステムを用い、安倍晋三をこき下ろす内容の動画を公開する流れとなった。もしよければグーグルで「AI安倍晋三 動画」などといったワードで検索していただきたい。

「東京大学AI研究会」が公式サイトでの動画公開を停止したためか、安倍支持者による「AI安倍晋三」動画はあまり見受けられない。逆に安倍に批判的な投稿者による「AI安倍晋三」動画が複数確認できることだろう。

情報操作や詐欺への悪用も

このように、現時点でもAIを使った泥沼の争いが巻き起こっており、言論空間の健全性が損なわれる恐れがある状況に陥っている。また技術の進歩によって、専門的知識を持たない者でも高精度な偽動画や偽音声を作れるようになってきており、オレオレ詐欺などに悪用されることも危惧されている。

しかし、前述したディープフェイクの話はAIに関する問題の一例にすぎない。皆さまは「ChatGPT」というサービスをご存知だろうか。これはAIがユーザーの質問に回答する対話形式のサービスで、2022年の11月から公開されている。

従来の対話型AIよりもはるかに回答精度が高く、人間と同等以上の知性を持つマシンが登場する可能性を示唆し、世界中に衝撃を与えることとなった。

確かにこのサービスは便利で、手紙やメール作成など日常生活の場面でも役立つ。しかし、このシステムにはフィルター機能があり、特定の話題について回答しないように制限されている。犯罪に関わる話など、倫理的に問題がある回答をしないように調整されているのだが、裏を返せば、これはシステム管理者のさじ加減でいくらでも情報操作ができる、ということを意味している。

もしも政府や企業が自らに都合が良いようにシステムを設計すれば、民衆はさらに効率的に搾取されてしまうことだろう。AIによる有害な情報が溢れるこの時代、物事を批判的に捉える姿勢が、ますます重要となる。

(人民新聞 2023年5月20日号掲載)

【お願い】人民新聞は広告に頼らず新聞を運営しています。ですから、みなさまからのサポートが欠かせません。よりよい紙面づくりのために、100円からご協力お願いします。