【批評の座標 第12回】西部邁論――熱狂しないことに熱狂すること(平坂純一)

新左翼党派のボス、東大駒場の経済学者、保守思想家の伝道師、テレビ討論番組のスター、そして最期に遂げた奇妙な自殺。この類まれな経歴を持つ西部邁とはいかなる人物だったのか。ジョゼフ・ド・メーストル、獅子文六、ジャン=マリー・ルペン、秋山祐徳太子、福田和也等を論じてきた反時代的批評家・平坂純一が、師匠・西部を論じます。

ーー批評の地勢図を引き直す

西部邁論

熱狂しないことに熱狂すること

平坂純一

1・「保守的心性」揺るがぬ根本感情

人が保守主義者という時は「書斎に篭る気難しい老人」だとか「権威に棹さす山高帽」やら「横分け白髪の親米派」「神社と兵器に五月蝿い懐古主義者」と相場は決まっている。保守主義がフランス革命と啓蒙思想、主知主義批判を根拠に我が国に流れ着いて土着化したとすれば、いわゆる人士を眺めたとして果たして面白いだろうか?

熱狂と冷静の間にある中庸を知る真なる保守主義者にとって、熱狂体験を経ていないならば片手落ち、思想家個人にも経験主義が採用されるべきではないのか。バーク、メーストル、トクヴィルら保守の先覚者が、若い時分はこぞって「啓蒙思想かぶれ」を経て反動化していることを思い出せば足る。インテリ様、宗教の狂信者、お公家様の精神性が高い理由もない。

僕の師匠の西部邁(1939-2018)の話がしたい。世人は忘れているか、知りもしない。いまだに、酒好きの好々爺か、お喋りの長い白髪の頑固爺、話が理屈っぽいのでよく分からない、とでも思っているらしい。保守周りの連中など、根本的に、本を読む頭も、人を見る目もないので仕方ないが。

1939年、札幌生まれ、吃音症持ちの小柄な男は、円な目で静かに一点を見ていた。軍国教育を受ける直前の小学1年生で、少年は米国の進駐軍に反感を覚え、「民主化するオトナたち」に馴染めず、戦車に石を投げつける非行少年だった。また、中流階級でありながら貧しい時代の寒村の民だったことを誇りとし、つまりは身体・国民・風土の三重の次元で「日本および日本人」に対する疎外の感を得ていた。このことは、後に戦後日本人を「JAP.COM」と痛罵する異邦人としての姿勢からも窺える。彼にとって日本は外部だった。したがって、後年の西欧の保守思想史を日本に伝達し、精神的に「日本人を叩き直す」という仕事は、精神的なレコンキスタ(再征服)の一種だったのであるといえよう。カミュやマルロオ的なロマンチシズムを湛えつつ。

彼は東大に入り、反日共系のブント(共産主義者同盟)にアンガージュする。マルクスやエンゲルスを読みもせず、「ただ、人が殺したい」と言った(つまりは、党派が問題ではなかったと推察できる)。演説で鳴らした彼は、投票用紙の偽造によって委員長の座を得た。それよりも、吃音症を克服することで他者と交わるための発話をする能力を得たことが大きかった。二学年下の柄谷行人はブント時代の西部の演説を聴いている。

「自分はなんらの”イズム”も信じていない。信じているのは”センチメンタリズム”だけだ。」

彼が「狂騒の時代」と呼ぶブント体験は、国会議事堂の破壊等の三つの裁判を抱えさせ、留置所暮らしをもたらす。この活動家体験を経た西部は、四半世紀の間も政治的発言を控え、また親友・唐牛健太郎の死を思うことで償った。そして、政治を忌避しつつ自らの「保守的心性」に立ち返った時に、あることに気づいた。

保守もまた一種の過激な心性がなければつらぬきえない立場なのである。保守の抱える逆説とは、熱狂を避けることにおいて、いいかえれば中庸・節度を守ることにおいて、熱狂的でなければならない。

熱狂しないことに熱狂すること、これが一体、何を意味するのか。「主権在民という虚構によってパワーやオーソリティのなんたるかが、またはなんたるべきかが、著しく不鮮明な環境」(同書)に投げ出された戦中派最年少世代に、ふつふつと芽生える抵抗の意志の表明である。一方で、この意志は民族主義とも国家主義とも割り切れず、むしろ彼自身のセンチメンタリズムに基づいている。そして、彼は明確に、アメリカに膝を折って喜ぶ戦後日本人への抵抗に思い至る。この炎の青のような意志を「保守的心性」と呼びたい。いうまでもなく、現在の自民党的な反リベラル一辺倒で、頭の先からつま先までネオリベに染まるステーティスト(政府主義者)の群れなど、彼にとっては感情を失った人間としか映らないのだ。チェスタートンのニーチェ批評を思い出す。

「狂人とは、理性以外の全てを失った者である。」

何度繰り返しても足りない、西部邁は「情念」を基点に言葉を発する人である。

2・出発点の社会科学、保守の思想化へ

そうした心性は米軍の戦車へ投石する幼少期から、学生運動にあっては国会に石礫を投げ裁判を抱えるまでの一貫した抵抗の態度であり、かくて彼は思想としての保守の形成に向かう。そのためには一度、社会科学を経た教養を蓄積する必要があった。学生運動から足を洗った後の彼は熱心に「勉強」をしている。科学なき人文学の保守思想には説得性を持ち得ないと看做したからだ。

1986年、東京大学教養学部教授(社会経済学専攻)に就任する。ブントを離脱直後は「やくざ者」と称していたのが自伝で確認できるが、なんらかの組織に属していた訳ではない。むしろ宮崎学の「突破者」の心象に近いと思われる(宮崎との対談本『酒場の真剣話』2005年は人間・西部の魅力を知るのに適する)。

10年間で50回はお供したはずの新宿の映画バーでの彼を思い出す。二つ以上の意見や党派に割れた状況の只中に突入することを好み、感情的に不満のある異論であってもまずは物質的に容れた。一旦はアウトサイドから睨視しては両論の完成度を見定めて、矛盾を引き受け、その矛盾と戯れるように自らの論理を開陳する。これにより、さらなる議論が沸き起こることを喜びとした。西部の知的トリックスターの才覚は、後の「朝まで生テレビ」における「司会より頭のいい出演者」のロールで遺憾なく発揮される。

彼はデビュー作『経済倫理学序説』(1983年)で純粋な経済学の学問領域の縦横にわたる拡大を企図して、近代経済学ふくむ社会科学を「ジャーゴンの体系、観念の遊戯」や「私どもの専門」と呼び捨て、学界への絶縁状を叩きつける。

もし、社会的事実が一個の岩石のように、一本の植物のように、一匹の動物のように頑強に自己を主張しているのならば、個別の社会科学は自己のありうべき歪みについてもっと謙虚になるであろう。謙虚の歪みは、偽の観点、偽の論理、偽の結論で、遅かれ早かれ押しつぶすであろう。

社会科学は一つの社会的事実に対し、一つや二つの見方だけを提示してはくれる。全体があやふやな楕円形だとすれば、2時の方向から光を照らすのが経済学、0時が政治学、9時が社会学といった具合で、総合的な判断をするには「社会科学の専門家様」というだけでは足りないのだ。

本稿では東大駒場における中沢新一氏の人事問題は扱わない(『学者 この喜劇的なるもの』1989年)が、横断的な独創性を許すことのない日本の大学界における限界を感じていた事は確かである。彼は妻に「このタイミングを逃す貴方じゃないと思っていたわ」と、退職の意を見透かされつつ、東大の職を辞して、評論活動に飛び込むことになる。

矛盾を伴う文学的な実感に発し、総合的な文筆で思索を膨らませ、議論の場に立つことから逃げなかった。保守思想を見いだしうる小林秀雄、福田恆存、江藤淳と西部邁との差異は、彼が保守に「数学」という名の客観化の精神を持ち込んだことに他ならない。彼が日本浪曼派的な衒学は素より、三島由紀夫を自意識過剰な「明晰さの欠如」と退けたのもこれに起因する。

学問としての経済思想や、あるいは図式的な形式上の整理を導き出すのは確かに色気がない。しかし、構造的な見方と相関関係性に重点を置くのは、インテリが「仮説」を立てる責からもまた逃げていないのではないか。また、元活動家にとって、文筆には指導者性があるということを引き受けることでもあった。いわゆる「保守」とは異なるし、現代のネットユーザー向けの「ネトウヨのスター」とも関係がない作品が残っている。

保守の土臭さに論理と知性を与える『知性の構造』(1996年)、評論集『ニヒリズムを超えて』(1997年)、西洋哲学と実践的学問を牽連させて虚無主義に対する防波堤を築かんとしたエッセイ『虚無の構造』(1999年)、自らの自殺の設計書となる『死生論』(1994年)はいずれも90年代に出版される。

また、日本の保守人士が部分的な言及こそすれ、西欧のオーソドックスな保守思想に正面から向き合うことを逃げ続けたのは彼に我慢ならなかった。これらの契機で著したのが『思想の英雄たち 保守の源流をたずねて』(1996年)だ。バーク、トクヴィル、ハイエク、チェスタートン、オルテガら保守思想の中枢を振り返ることができ、現在もなお繰り返し言及されるべき一冊である。

ゼロ年代以降はエッセイストの才を前面に出した。『保守思想のための39章』(2002年)や『サンチョキホーテの旅』(2009年)、『昔、言葉は思想であった』(2009年)は私のお気に入りだ。私小説『妻と僕 寓話と化す我らの死』(2008年)では夫人を語り、『友情 ある半チョッパリとの四十五年』(2005年)では自殺した幼馴染を記している。

いずれの作品も随筆、エッセイ形式であり、学術を参考にしつつ思索を散文的に記すことを佳しとした。これは「保守主義」の語を作ったフランスの王党派フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアン以来の伝統である。綱領と設計主義、合理主義を排すにはロマン主義的な抒情を要する。よって、シャトーブリアンの『Essai sur les Révolutions』にならって、文字通りessayer de écrit「書くことを試みた」と云える。

西部邁の作家人生と主著の内容についての流れは以上の通りである。

3・戦中派と新左翼の間に 昭和10年世代の「観察者」

少し解釈的な話に踏み込んでみたい。

政治評論における冷戦以降の彼の態度は一貫していた。「ソ連=集団主義的近代主義、米国=個人主義的な近代主義」と定義、ひいては反歴史的で蒙昧な世界的な内ゲバでしかないと見た。反近代性や自由主義に対する懐疑などは含まれておらず、いわんやヨーロッパ由来の保守主義の幻影すら存在しない日本にあって、主義としての近代の爛熟に対する異議申し立てが主眼にあった。

このことから、小沢一郎から小泉純一郎を経、橋下徹、安倍晋三に至る大衆主義とアメリカナイズド新自由主義の爛熟の時代にあって、右からの新自由主義批判は、本意ではないだろうが、ブント時代からの彼の態度から、学者を経て増した批評精神が結実した。

彼は「大衆主義」を二種に整理した。小沢らテレビ的大衆迎合型の革新主義者のポピュラリズム(popularism)と、場と職と人情を持つ田中角栄的なポピュリズム(populism)とを峻別する。よって、彼はエリート主義の大衆蔑視や差別主義の思想家とも異なる。あくまで大衆を信じること/裏切られることの双方を引き受けたことになる。

そして、吉本隆明との差異も「大衆論」にある。吉本のように個人が対関係で始まり、共同関係との闘争に持ち込む大衆論を誤謬と説く。何故なら、西部の場合、個人に対比するのは集団であり、個人と集団を実体的な横軸として捉える。一方で、「個と集」に対する縦軸に「公と私」を据えた。これは至極、当たり前の話で、人は、何かしらの集団がなければ一人で生きることはできず、公たる歴史と言葉がない限り生きてはいけない。公の精神の余白に私的な領域もあるだろう、というだけのことである。また、固有の共同性を幻想と打ち立て、個人の自律性を信じてやまない吉本よりも「性格がいい」のが西部邁である。伝統が擁護されるのも、個人「主義」の絶対性を薄めんとする営為に他ならない。

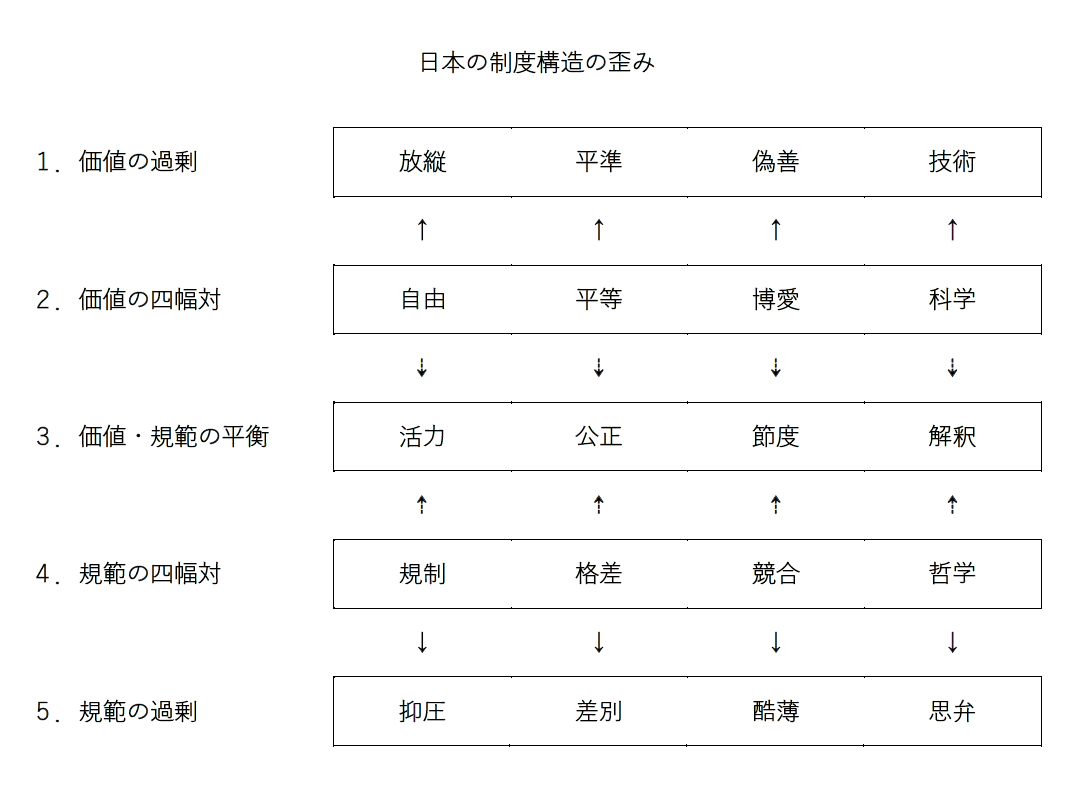

これと同様の観点で『知性の構造』は言語学と社会学に踏み込んだ僕のフェイバリットの一冊。この書は図を用いた解釈学のアイディアの羅列に特徴があり、思考が喚起される。例えば、フランス革命以降の近代の「価値と基準」のトリアーデの平衡を図るとするならば?という問いを立てて、自分で答えてしまっている。

西部の掲げる保守思想は、けして断固決然たる規範主義などではなく、啓蒙的な価値の所在を認める。しかし、そこに平衡感覚がなくば、社会と人間など成り立つ訳もない。ところが、規範と価値には「過剰」な状態(1と5)があり得て、これを遠ざけることで善なる状態としての3があるとしなければ、「何でもあり」の相対主義の泥濘に浸ることになる。僕はこの一覧に、明治以来、荷下ろしされ放題の輸入された概念語が、彼によって丁寧な整理整頓がなされたようで気分がスッキリとする(令和日本が、多分に1と5の状況にある等は書くのも煩わしい)。

かような概念的な議論が、いわゆる保守系言論誌に齧り付いて、安倍政権を云々している人間に読める訳もなく、彼は常に浮いた存在だった。例えば、オルテガを比定させた『大衆への反逆』(1983年)から首尾一貫した彼の思惟は、戦後日本の保守論壇にある人々が、ただの「反左翼」として存する限りで、自らの掲げる「保守の真髄」とは程遠いことを喝破していた。しかしながら、これらの議論と構想は彼が刊行し続けた言論誌『発言者』(1994〜2005年)や『表現者』(2005〜2017年)に現れ、没後には、京大の佐伯啓思や柴山桂太の言論誌『ひらく』、同じく京大の藤井聡や川端祐一郎、文芸批評家の浜崎洋介の『表現者クライテリオン』に引き継がれている。

さて、大衆化=専門化と決別した彼の「保守的心性」の中には、多分にアナキズムの精神が漂っていたことは確かだろう。それは、反社会性を帯びた死に方にも現われ出る。彼がいわゆる保守論客の一人だったのか、はたまた反動主義のトロツキストか、または自認する「ファシスタ」だったのか。自伝『ファシスタたらんとした者』(2017年)には、「ナチ・ファッショの夢想、世界大戦の足音」に対する諦観に似た遺言が綴られている。

世界「大戦」といっても、大国間にいわゆる「核抑止」が働くだろうから、それはアメリカを始めとする国家テロとそれに対する集団テロとの世界規模での武力衝突という形を取り続けるであろう。それにつれて発生する大量の難民が各区国家への壁へむけて押し寄せもするだろう。

こういった言うに憚れるほどの本質的な試論を「大人」は拒み、「子供」は関心がない。アメリカ追従の国際協調と人権第一主義の観念に囚われている世人にとって、内実は、自分たちの人権と尊厳をいかに侵害され、テロの危険すら高めているかなど興味がないのだ。畢竟、彼はゼロ年代には親米保守派とイラク戦争と小泉純一郎の評価で敵対し、小林よしのりや一水会・木村三浩と共闘する。

国権が溶ければ溶けるほど、人権も溶けて無くなるのは至極当然であり、まさに今の議論である。一方、今から初めてももう手遅れの議題だろう。『ファシスタたらんとした者』では社会科学と人文知を用いて総合的に己を物語ることで、日本人と自分の人生をファッショさせることに成功しており、論理的破綻は見当たらない。『保守の真髄』(2017年)、絶筆『保守の遺言』(2018年)と共に、初学者には適している。

総じて、西部邁の思想の、少なくとも哲学書については、三島や吉本に見られるような同世代と共に死ねなかった戦争体験による歪みもなく、あるいは都市部住まいにもたらされる空襲や疎開等の戦災体験も持たず、かといって彼の同世代から団塊世代以降のポピュラリズムとしての学生運動にも与しきれておらず、狭間の世代特有の冷静さが際立っている。あるいは、文学・芸術的感性に優れている所為もあって、戦中から戦後を観察して思考した彼の書物は、昭和後期から平成育ちの世代の我々にとって、「あの時代の代替的な観察者」として自らを重ねやすく、実は読みやすい。

4・西部邁と僕 漱石「こころ」の先生を重ねて

僕が西部邁を初めて観たのは、2005年の発言者塾だった。彼はスーツで現れた僕を優しく扱ってくれた。それから12年、僕は漱石『こころ』の距離感に似た余所余所しさで追いかけた。僕が保守になる資格がない孤児だから、という引け目があったことは認めねばならない。僕は自意識からヘテロドキシー、正統者の構えなど持ち得なかった。よって、2015年に彼の推薦で雑誌『表現者』にて「ジョゼフ・ド・メーストル フランスの保守思想」でデビューした。僕には身に余ることであり「西部邁の習作」の域を超えていない気もする。

彼、いや、西部邁先生の憂鬱とは何だったのだろう。僕が想像するに、戦後日本の護憲的平和論と薄められたヒューマニズムをアメリカナイズで埋め合わせるなど、日本および日本人の精神がただれ切っていなければ為されない判断だと看做したことに他ならない。日本人風に「まあ、まあ」と棹さすことができない、過剰なまでの彼の男性性を引き受けてくれる女性に出会ったこと、また、彼女の前では謙虚さを得ることができたことを証明してくれる一冊に『妻と僕 寓話と化す我らの死』(2008年)がある。

【私】は(いね・禾)をめぐって他者に肘鉄(ム)を食らわすという姿の象形(中略)僕と妻の関係は「下僕」だった。

漢字の語源を辞書でたどるのが彼の趣味だった。そして、この吐露は女性一般に対するマチズモ的な日本の保守人士に対する掣肘を企図している。北海道の進学校に二人の文学好きの不良の男女があり、男は東大に進んでブントの政治活動でいくつかの容疑で逮捕され、男を追って女は上京する…美しい馴れ初めを構造的に仰々しく論じている。思想家の含羞という奴だ。

若き日の彼が石狩の海に妻と海水浴した際のことを回想している。

Mの姿が僕の視界を占領しはじめました。同時に、Mとその浜辺が巨大化するにつれ、僕とその精神が取るにたらない矮小なものだ、と感じられもしました。そのときです。それまで僕の背中に取り憑いていた薄気味の悪い左翼の影が、すっと消えていったのは。そして、これからの自分には、他人からたとえ虫のように踏まれても、蔑まれても、この女と連れ合って生き抜くという道しか与えられていないと考えました。「虫のように生きる」ことくらいならできるであろうと自分を安心させたわけです。

男の子が男に、そして、近い未来に父となる意志を携えた描写だ。僕の目から見た西部邁の死の最たる因は、妻の満智子さんの死にあると思う。左翼からの社会復帰から家族の営み、また表現活動を陰で支えた妻との二人三脚は、妻のガンの闘病を共に戦うまで続いている。故に、彼の自裁死を単に「ニヒリズムに蝕まれた末の愚行」や「ネオリベ化する安倍政権に対する抗議」などと訳知り面で語ることが不愉快な言説でしかないのは、これだけの情報でも良識さえあれば理解可能だろう。東京で彼が妻となる人と再会した日、春風が吹いていたという。亡くなった朝、大雪が降った。僕には神に愛された二人の生涯が、春夏秋冬に彩られている気がする。故郷喪失者たるファシスタにとっての女は故郷だった。「僕」の語には「下僕」が暗喩されると解説されるが、明らかに妻を失った失意で自殺した江藤淳『妻と私』(1997年)のマチズモ的情愛への批判を含意している(「いわゆる保守派」に対する掣肘がこれである)。

僕が彼の家での酒宴に招かれたのが2016年、一等、残暑の厳しい日だった。彼は梨を齧りながら「三島も太宰も芥川も、自裁するには思想が中途半端だった」と激しい調子で断じた。自死の思想が文学的飛躍に止まるとすれば、不十分でただただ勿体無い気取り屋の所業に映ったに違いはない。そして、彼は浄土真宗以外の宗教に親しみがなく、宗教的な反近代主義の一切を拒んだ。よって、法華系やキリスト教系の反革命思想、まして宗教的生活は参照こそすれ、本人は生活と社交を、酒と煙草を、議論をとことん愛すことで遠ざけた。

彼は真に反戦後的なるものの那辺を探し求めた人に思える。そして、その答えは何もなかった。結局は自分の問題に帰結することを悟って、諦めたものと思えてならない。やや大仰に書けば、戦後ヒューマニズム・護憲平和的な「啓蒙思想」に対しての、総合知と常識感覚を煮詰めた「反啓蒙思想」の批評活動で抗った一方で、その底流に流れていたのが彼の「非啓蒙思想」であり死の形態だったと見なすことができる。そのフォルムを、人間の必然かつ不知の死の暴力性を、戦後ヒューマニズムの悪臭を、キリスト教その他の宗教以外の言葉で乗り越えようとした。誰に説くでもなく、自分に問いただすように、ただ美しい老人は自分で死ぬことを選んでいった。

終戦直後、札幌のアメリカ進駐軍の戦車に石つぶてを投げた少年は、川に身を投じることで日本人に精神的なそれを投擲した。死の問題と向き合う覚悟について、そして、生の有限性について、保守人士その他に対して、のみならず、すべての戦後人に問いを投げかけたのである。そして、熱狂しないことを旨とした彼の熱狂の魂は一月の多摩川の冷水で絶えて消えた。

彼は自分が思うように三島や太宰を超えたのだろうか?小林よしのりのいう「西部は戦後日本に負けて死んだ」のか?そんなことはどうでもいい。西部邁が居たと居なかったでは、少なくとも僕の人生は、違うものであったと思うより他ないのである。熱狂しないことに熱狂する魂は、僕の中にもあるのだから。

人文書院関連書籍

その他関連書籍

執筆者プロフィール

平坂純一(ひらさか・じゅんいち)1983年、福岡県生まれ。早稲田大学文学部仏文科に在学中、西部邁の推薦で雑誌『表現者』に「フランスの保守思想 ジョゼフ・ド・メーストル」が連載。以降、保守系メディアにて活動する作家・翻訳家・YouTube「平坂アーカイブス」主宰。最新論考は雑誌『表現者クライテリオン』にて「葬られた国民作家 獅子文六」、またフランス右翼政治家ジャン=マリー・ルペンの自伝の日本語訳がKKベストセラーズから出版予定。

次回は10月後半更新予定です。渡辺健一郎さんが福田恆存を論じます。

*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?