酪農家の危機はどこまでが正当化されるのか!

酪農家が苦境に立たされているという話です。

まずは要点だけ押さえます。

経営悪化の原因。

★ コロナ禍で需要が激減。(消費量ダウン)

★ ロシアウクライナ戦争で飼料の高騰と高止まり、円安(コスト高)

★ 副収入であったホル雄子牛相場の暴落。

暴落するのは生産量を抑える間、牛は要らないから。

需給バランスが崩れた。

★ カレントアクセスによる、政府が毎年輸入している13.7万トン(生乳換算)の乳製品の輸入が止まらない。

つまり、国内需要が落ちているのに輸入は止めないことによって、国内産は捨てている。

★ 2014年頃のバター不足問題を発端にした畜産クラスター事業(補助金事業)で酪農家が設備投資したことで、その負債が経営圧迫。

「酪農危機の理由を0から丁寧かつ簡単に説明」(2023/3/7)

「続く酪農危機 政府は経営支援を急げ」(2023/2/28)

ホル雄子牛相場暴落 北海道で9割安 資材高で買い控え(2022/8/27

カレントアクセス(現行輸入機会)の記事(2023/1/30)

酪農危機を疑う話

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁・研究主幹の話

山下一仁氏は元農水官僚出身の農政アナリスト。

「元官僚」というだけで、政治的思惑も混じる話も多いです。

しかし、農政に関する様々な経験の持ち主であるから、データ分析においては信頼に足る人物でしょう。

バター不足の「本当の理由」を知っていますか(2016/4/16)

以下、この記事を切り出していきます。

生乳、バター、脱脂粉乳の関係

生乳から脱脂粉乳とバターが生産可能。

逆もしかりで、可逆性がある。

この両者の需要によって、どちらかが足りなくなるという事が起こる。

2001年以前はバターが余っていた。

バターに合わせて生産量を下げると脱脂粉乳も減る。

バターの減産で脱脂粉乳の不足を補うために、脱脂粉乳を輸入した。

2000年の雪印低脂肪乳による集団食中毒事件

この事件により、脱脂粉乳の需要が減り始めた。

脱脂粉乳の生産を抑えると、バターが減る。

したがって、バター不足問題となる。

バターの輸入を増やしたのは民主党政権

自民党には酪政会という日本酪農政治連盟とつながる議員会合があり、酪農家の団体と歴史的にタイアップしている。

民主党政権にはない。

バターも脱脂粉乳も輸入においては飲用牛乳の需給や価格に影響を与えるため、調整を行わなければいけない。

民主党政権下の農水省は裁量で輸入を増やした。

米国との輸入枠の合意

TPPにおいては、チーズを自由化しても影響がないが、バターと脱脂粉乳は影響があるので絶対に関税は下げない。

TPP交渉では、枠の拡大だけで米国と合意。

農家と農業組合の関係

米においては、減反で数量を絞って価格を上げる。

農家の所得を維持して、事実上は農業協同組合の組織維持を保障している。

この考え方は戦後農政の特徴。

乳価では、加工原料乳について飲用との差額に対して不足払いをし、加工用と飲用を一律に維持。

差額は財政で負担するので、飲用メーカーも高い乳価を払うことが出来る。

欧米諸国は農家への直接支払に変えている。

原因は、農協があるから。

農協は販売手数料で稼いでいる。

販売手数料は取引価格により変わる。

つまり、農産物の価格が高いほうが儲かる仕組みです。

逆にいうと、乳価や米価が安ければ儲からないので、価格を高くしたい。

乳価や米価が安くても所得保障を財政でしてくれるなら農家は問題ない。

しかし、農家が助かっても農協は補助されないので助からない。

よって、補助金の行方は農家の所得保障ではなく「乳価の差額」となるわけです。

農協は組織維持のためにあらゆる抵抗をする。

農協は政治団体であり経済団体でもあるが、組織が経済活動をしているわけではない。(手数料収入?)

農協は所得保障ではなく価格保障に固執する理由は農協の組織維持。

国の取り組み

https://www.dairy.co.jp/jp/jp04.pdf

農地依存型の畜産

農家への直接支払に移行するならば、農地依存型の畜産になるだろう。

現在、米国からの輸入したトウモロコシを食べさせて畜産している。

食料安全保障では何の役にも立たない。

トウモロコシ輸入が途絶えるだけで日本の畜産はアウトです。

戦争、外交上の問題によるシーレーンが破壊されれば畜産は壊滅します。

飼料の種類

農協は銀行、保険もやっている

(個人の調べ)

農協の組織維持の論理は理解しました。

農協が農家と業者の間に入って販売手数料で稼いでいるのも理解します。

一方、農協は銀行もやっている。

農林中央金庫ですね。

その傘下にあるグループも紹介します。

農林中央金庫のグループ会社

農林中央金庫はグループ会社を通じてさまざまな投資を行っています。

投資フロントである市場運用部に在籍する千松薫氏の話

「私たちは運用で得た収益を、当庫のお客様であるJA(農協)、JF(漁協)、JFores(t 林組)といった農林水産事業者に安定的に還元することで、日本の農林水産業の発展に寄与することを目的としています。よって、短期的な値動きを追いかけて利ザヤを稼ぐよりも、中長期的に見て安定的に収益を獲得できるかが、ポートフォリオ運営の大前提。当庫の投資ビジネスを特徴付ける『国際分散投資』も、まさにこうした使命、背景のもと、今も進化と深化を続けています」

つまり、農協は農林中央金庫を通じて資産運用による収益の還元を受けているのです。

したがって、全くの手数料収入だけに頼っているわけでもない。

ただ、今年は減益により配当減のようですが。

資産運用の決算資料

https://www.nochubank.or.jp/ir/pdf/cap_results34_03_02.pdf

農協が23年度「1200億円減益」の衝撃試算!農林中金減配と保険の自爆営業封印で赤字JA続出(2023/1/12)

酪農危機は無計画な事業経営と政策

もういちど問う「酪農経営は本当に苦しいのか?」(2023/2/3)

NHKクローズアップ現代で取り上げた話に不都合な事実があるというものです。

以下、山下一仁氏の話として記事から引用します。

コロナ前まで順調な経営

番組は、経営コストの大部分を占める配合飼料の価格がこの2年間で1.5倍になったことやオス子牛価格の暴落を経営悪化の理由として挙げている。

1.2014-2020年までのトウモロコシ価格は低位で推移。

2.オス子牛価格は、通常3~5万円ほどだったが、2016年から最近までの価格は10万-15万と過去最高水準で推移。

3.生乳の売上高は2006年の底打ちから2022年は45%高。

4.北海道の生乳の生産量は、バター不足問題だった2014年の381万トンから2021年は427万トンと増加。

乳価と生産量の上昇で売上高が増加し、副収入のオス子牛価格も史上最高の水準であり、コストのほとんどを占めるエサ代は底値だったことから、酪農経営は極めて好調だった。

酪農家の平均所得

2015年-2019年:1000万円超え。

最高平均所得:2017年の1602万円。

100頭以上の乳牛を扱っている酪農家は北海道で4688万円、都府県で5167万円の所得をあげていた。(農林水産省「農業経営統計調査」)

トウモロコシの国債価格が上昇するまでは、酪農経営は数年間はバブルだった。

(下記サイトで統計データをダウンロード可能)

酪農家の損失補填は国民?

穀物価格は常に変動する。

酪農だけでなく、価格変動が激しい第一次産品を原材料とする産業なら当たり前だ。

経営が好調なときに穀物価格が高くなる事への備えをしないのか?

輸入価格が安いときは黙って利益を得て、高くなると国民に助けを求めるのはフェアじゃない。

株式投資に失敗した人に損失補填するのと同じである。

アメリカに留学していた1981年、中西部で「農場売ります」という看板を多数目にした。

穀物価格の暴落で多数の農家が廃業したのだ。

農家は救済を求めた。

OMB(Office of Management and Budget)の長官だったデビッド・ストックマンは、「利益を上げようとして投資した人が失敗したからと言って、どうして政府が補償しなければならないのか」と言い放った。

この時農業不況になったのは、ソ連のアフガニスタン侵攻に対する制裁として、カーター政権がソ連への穀物輸出を禁止したため、売り先を失ったアメリカ産穀物の価格が暴落したためだった。

農家の責任ではなく、アメリカ政府の政策が引き起こしたものだった。

これに対して、日本の酪農の場合、穀物の価格上昇もオス子牛価格の低下も国が招いたものではない。

それなのに、責任のない納税者がどうして飼料価格に補填しなければならないのだろうか。

ワープロの出現で廃業した東京下町の印刷業者も大型店の郊外出店でシャッター通り化した商店街の店主も、国に補償を要求したことはない。

酪農家だけが特別扱いを受ける根拠や理由はあるのだろうか。

穀物価格高騰の原因

クローズアップ現代は以下のような要因を挙げた。

① ウクライナからのトウモロコシ輸出の減少。

② 中国の畜産業による穀物需要の増大。

③ アメリカがトウモロコシをエタノールに仕向けることによるエサ用の供給減少。

①は短期的な話。

②は以前から続いてきたものである。

③は2008年から続いている。

トウモロコシ価格は原油価格の上昇に連動した面が強い。

原油価格が低下するとエタノールの需要は減少し、トウモロコシ価格も低下する。

最近の穀物の価格上昇は一時的なものでいずれ低下するだろう。

しかも、物価変動を除いた穀物の実質価格はアメリカ農務省のデータが示すとおり、長期的に低下傾向にある。

需要の増加を生産が上回ったためだ。

国際機関のFAO(国連食糧農業機関)とOECD(経済協力開発機構)や日本の農林水産省も、穀物の実質価格は将来的にも低下すると予測している。今後はゲノム編集など新しい技術も本格化する。もちろん、穀物の国際価格は一時的、突発的に大きく上昇するが、このような高い水準が継続することはない。

日本の乳価は欧米の3倍

番組では、乳価が低いことが強調されていた。

2016年当時、日本の乳価は欧米の3倍もしている。

世界最高水準と言ってもよい。

高い牛乳や乳製品の価格を負担しているのは、日本の消費者だ。

(助成金という名目でお金が流れているので、結局は国民負担であるということ)

輸入による価格も高い関税で維持されている。

国産の乳製品だけでなく、海外からの輸入品にも消費者は高いお金を払っている。

300%超のバター関税があるため、フランスのエシレバターを日本で買うとパリのスーパーの6倍もする。

生乳価格だけでなく、乳牛1頭当たりの乳量も世界最高水準である。価格に生産量(乳量)をかけた売上高も世界最高のはずである。

エサである輸入トウモロコシの価格は世界共通である。アメリカより高いトウモロコシ価格を日本が払っているわけではない。それならコストに違いはないはずである。

売上高が高くてコストが同じなら、日本の酪農経営は欧米よりはるかに良いはずだ。それなのに、なぜ日本の酪農経営は厳しいのだろうか?逆に、乳価も乳量も低いヨーロッパの酪農家は、どうして廃業しないのだろうか?

エシレバターの現地価格の記事

供給責任を果たしてこなかった酪農界

酪農は国民である納税者・消費者の負担で多くの支援を受けたのに、供給責任を果たしてきたとは言えない。

生乳生産量は1996年の866万トンから2021年は765万トンへ100万トン減少し、牛乳・乳製品の自給率は1960年の約90%から60%程度に低下している。

2014年、バターが足りなくなった。

しかし、世界では余っていた。バターの貿易量は平均的には100万トン程度だが、このときは113万トンに増加していた。

日本国内のバター生産は6~7万トンに過ぎない。国内の不足分を輸入しようと思えばいくらでも輸入できた。

それが輸入されなかったのは、制度的にバター輸入を独占している農林水産省管轄の独立行政法人農畜産業振興機構(ALIC)が、国内の酪農生産(乳価)への影響を心配した農林水産省の指示により、必要な量を輸入しなかったからである。乳製品の輸入に反対し続けてきた酪農界が、バターの安定供給を妨害した。自由な民間貿易に任せれば、バター不足は起きなかった。

“国産”のチーズも原料の8割は輸入品

牛乳・乳製品の消費量に占める輸入の比率は、1960年の1割から4割に増加した。

国産の乳製品の価格が高いため、安い外国産が関税という高いハードルを乗り越えて輸入される。輸入が増えたのは、酪農界が内外価格差縮小に努力しなかったからだ。国の保護が少ないからではない。

プロセスチーズは、国産の生乳を使用した高コストのナチュラルチーズと、特別に無税で輸入した安価な豪州やニュージーランド産のナチュラルチーズを同時に使って、生産されている。

消費者は国産と思って食べているのかもしれないが、原料の8割は輸入物である。

輸入品より国産の方が品質的に優れているというのも、誤りである。多くの消費者はエシレバターの方が国産より品質は良いと評価している。関税がなくなれば、フランスの6倍で売られているエシレバターの価格は下がり、輸入も増える。国民は保護がなくなることで、納税者としても消費者としても、利益を受ける。輸入飼料に依存する生乳生産が減少すれば、環境も改善する。

プロセスチーズとナチュラルチーズの違い

チーズの輸入関税の要旨

チーズの関税撤廃をめぐる日本とEU、攻防の行方-日本政府が強硬姿勢を採ろうとする思惑とは何か-(2017/7/5)

バター+脱脂粉乳+水=加工乳

牛乳は面白い商品で、水を抜くとバターと脱脂粉乳ができる。

できたバターと脱脂粉乳に水を加えると、牛乳に戻る。

これは「加工乳」と表示されているが、牛乳と成分に違いがあるわけではない。

夏場に、牛乳の需要が高まるが、牛はバテて乳の出が悪くなる。

冬場は逆である。

このため冬に余った生乳(これを余乳と言った)をバターと脱脂粉乳に加工して、夏に牛乳に戻すというやり方をしていた。

都府県の生乳生産が多かった時代は、全国各地に余乳処理工場があった。

トウモロコシをエサにしている酪農家が廃業しても、輸入のバターと脱脂粉乳から牛乳(加工乳)を作ることができる。

(論座2022年1月5日付「わずか数年で、牛乳が不足から過剰になった仕組み」参照)

牛乳、バター、脱脂粉乳の可逆性

輸入飼料に依存しきった体質

本来、草地に立脚するはずの酪農を、アメリカのトウモロコシに依存する酪農に変えたことの酪農界の責任である。

北海道酪農を発展させたきっかけは、1965年の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(不足払い法、農林省畜産局の発案)

その目的は、都府県の酪農が縮小し、北海道が飲用牛乳(市乳)供給地帯となるまで、北海道酪農を発展させようとするための暫定的な措置として導入。

北海道の生乳生産は1966年度の71万トンから2021年度には431万トンに拡大に成功。

当初、北海道の生乳生産拡大は草地面積の拡大を伴ったものだった。

不足払い法が将来の生乳供給基地を北海道と定めたのは、広大な土地を持つ北海道なら土地利用型の農業を展開できると考えたからだ。

(目的が変わる。効率重視の経営。)

ところが、1980年代後半以降、北海道酪農は草地面積の拡大ではなく、輸入トウモロコシを原料とする配合飼料の使用量を増やすことで、飼養頭数を拡大した。手っ取り早く収益を上げられるからだった。

これによって、北海道の酪農収益もトウモロコシ価格と連動するようになってしまった。

(ふん尿処理問題)

輸入飼料に依存する酪農は、飼料の輸入が途切れる食料危機の際には壊滅し、国民への食料供給という役割を果たせない。

食料安全保障から保護する理由はない。

また、糞尿を穀物栽培に還元することなく、国土に大量の窒素分を蓄積させる。

環境にマイナスの影響を持つ酪農を、高い関税で保護したり補助金を交付したりすることは、経済学的に正当化できない。税金を課して、生産を縮小させるべきなのだ。

※ この意見には注意が必要です。

酪農牧場のふん尿処理問題!新たな循環型農業の取り組みもご紹介(2022/11/28)

北海道酪農における乳牛ふん尿の処理及び利用技術

https://thesis.ceri.go.jp/db/files/14339281875de9ae6d321c5.pdf

(穀物依存から牧草飼育へ戻す)

農林水産省が行うべきなのは、輸入穀物依存の酪農から草地に立脚した酪農への転換である。

放牧されている乳牛は全体の2割程度である。

輸入穀物依存の酪農家が廃業しても、牧草地で草を食む乳牛から絞られる牛乳はなくならない。

足りなければ、輸入したバターと脱脂粉乳から加工乳を作ればよい。

※ 現在、土地利用型の飼育という目的から外れた結末となる。

本格的議論のための酪農・乳業の課題

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/tikusan/bukai/h2603/pdf/05_data5_rev3.pdf

番組に出席した農業経済学者が主張するように「(穀物価格高騰で)金を払えば買える時代は終わった」のであれば、乳牛のエサのトウモロコシもアメリカから買うことを止めるべきではないか。

エサも国産の牧草にすべきだ。

もちろん、納税者にトウモロコシを買う10倍もの負担をさせて、米を家畜のエサに使用するという世界のどこもやってないことをしてはいけない。

※ この意見について注意が必要です。

外国産トウモロコシ依存の脱却と牧草飼育への転換は賛成ですが、玄米はトウモロコシと同等成分という意見があります。

飼料用米の利用に関するQ&A

酪農保護のための輸入枠をなくせという矛盾

番組を見ていて、少々憤りを感じた部分がある。それは14万トンの生乳を減産するのではなく、13万7千トンの輸入枠をなくせばよいという酪農家と専門家の主張である。

この輸入枠は、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の結果設定したものである。

コメと異なり、バターなどの乳製品は、関税化(輸入数量制限などの関税以外の障壁を関税に置き換えること)したことで有利な条件を勝ち取った。

乳製品の輸入制限は、本来アメリカにガット提訴されて負けており(1987年農産物12品目問題パネル報告)、脱脂粉乳などは、30%前後の低い関税で自由化しなければならなかった。

アメリカと交渉して当面自由化しないことを了承させたうえで、ウルグアイ・ラウンド交渉まで持ち込んで、200%を超える関税を設定した。

ウルグアイ・ラウンド交渉の関税化の方法を記した文書では、内外価格差(国内価格マイナス国際価格)を関税にするとされた。その際、国内農業を保護するため、できる限り大きな数値を計算し、これを輸出国に認めさせたのである。

ガット・ウルグアイ・ラウンドの軌跡

https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/nosoken/attach/pdf/199310_nsk47_4_02.pdf

高関税の代償として認めさせた輸入枠

同文書では、高い関税を設定する代償として輸入枠の設定が求められた。

乳製品については1986~88年の輸入量を生乳に換算して13万7千トンの輸入枠を設定した。

交渉で、オーストラリアやニュージーランドはバターや脱脂粉乳などの個別の乳製品ごとに輸入枠を設定することを要求した。

しかし、我々は生乳に換算して一括の輸入枠を設定し、この枠の中でどの乳製品を輸入するかどうかは、それぞれの乳製品の国内需給状況を見ながら、国家貿易企業である農畜産業振興機構(ALIC)が、自由に判断して決定できるようにした。

これだと、すべてバターで輸入することも可能となる。

交渉文書中の「少なくとも現行条件で」約束するという文言を盾にとって、これが日本の現在の輸入制度(つまり“現行条件”)だと主張して、譲らなかったのだ。

この点は、オーストラリアやニュージーランドが納得したかどうか、最後まで不安だった。

小さな交渉でも合意していないと主張されれば、農業ばかりかウルグアイ・ラウンド交渉の全てのプロセスが白紙に戻ってしまう。

私の上司は交渉の最終日までオーストラリアなどが反対の意思を表明していないか確認していた。

“国家貿易”維持のためにひねり出した理屈

関税化の対象には、「国家貿易企業を通じて維持される非関税措置」も含まれているので、乳製品についてのALICによる独占的な輸入も、認められないはずだった。

しかし、我が国が輸入制限をおこなってきたのは輸入数量制限によってであり、国家貿易によってではないと主張し、コメ、麦、乳製品の輸入枠の部分について国家貿易を継続した。

私が考えてアメリカ等に認めさせた理屈だった。

国家貿易の維持は、農林水産省にとっては組織維持のために必要だった。

国家貿易による輸入は、国家が約束したものを国家が輸入することになる。

したがって、「購入約束」をしたものという扱いになり、100%輸入枠どおり輸入している。

国家貿易を廃止すれば、現行の輸入枠はすべて輸入されないかもしれない。コメでは内外価格差が逆転すると、一部輸入枠が未消化になることもある(未消化分は他の輸入枠を拡大して100%輸入している)。

しかし、乳製品のように内外価格差が大きいままの状態では、安く輸入して高く売れば必ず儲かるので、民間貿易に移行しても13万7千トンの輸入枠は100%消化される。

13万7千トンの輸入が嫌なら、コストを削減し内外価格差をなくすしかない。

このほか、自由化品目だった70%がバターだという調整品についても、関税化してバター並みの高関税を設定した。

高関税と輸入枠は切り離せない

乳製品の高関税も輸入枠も全部一つのパッケージである。

酪農家が「13万7千トンの輸入枠をなくせばよい」というのなら、「関税化などしないで、ガット・パネルで敗訴したまま、関税30%で自由化すればよかった」と言いたくなる。

13万7千トンどころか、北海道の生乳生産の約半分の200万トンはなくなるだろう。イソップ童話の欲張りな犬のようだ。

北海道の酪農が発展したのは、酪農家だけの力ではない。

不足払い法や乳製品の貿易制度などの保護があるのを当然のように思っているのかもしれないが、それがなかった時の北海道酪農を想像してもらいたい。

酪農家に我々の努力が評価されないのは、残念というより無念である。

生乳廃棄、減産の原因は酪農家にもある

最後に、酪農界に言いたいことがある。

脱脂粉乳の在庫が増大し、生乳を廃棄したり、生乳生産を減少したりしなければならなかったことを、番組では酪農家の言うまま、国の場当たり的な政策のせいだとした。

生乳からバターと脱脂粉乳が同時にできる。

2000年に汚染された脱脂粉乳を使った雪印の集団食中毒事件が発生して以来、脱脂粉乳の需要が減少し、余り始めた。

これに合わせて生乳を生産すると、バターが足りなくなる。

2014年のバター不足は、この需給関係が引き起こした。

その後、農林水産省は、バターの供給が足りなくならないよう、生乳生産を拡大させた。

その結果、脱脂粉乳が過剰になり在庫が増大した。

そこで今度は減産を指導している。

しかし、脱脂粉乳が過剰にならないようにすれば、国産ではバターすべてを供給できないので、不足分を輸入すればよい。

しかし、13万7千トンの輸入枠を超えた輸入には酪農団体が反対する。

このため、農林水産省がバターをできる限り国産で供給できるよう生乳生産を増加した結果、脱脂粉乳が過剰になったのである。

酪農家なら、乳製品の需給関係も理解すべきである。

生乳を作るだけで、後は乳業と国の責任だというのはあまりにも勝手ではないか?

増産と減産を繰り返したくないなら、一定量のバターの輸入を認めるしかない。

農林水産省が悪いのではなく、自らの政治活動が生乳廃棄、減産を招いたのだ。

自由貿易のルールに反する酪農界の主張

今回、政府、酪農団体、乳業メーカーが基金を作って、「乳業会社が安値の海外産の脱脂粉乳を国産に切り替えたり、国産の脱脂粉乳を安く輸出したりする際には、それらの取り組みによって生じる海外品との値差を基金から補填するようにした」(1月21日付け日本経済新聞)。

この記事を読んで、私は驚いた。

農林水産省はここまで劣化したのかと感じた。

さらに、外務省、経済産業省、財務省の各省が、これに異を唱えないのかと不思議に思った。

これは明らかに、WTO(世界貿易機関)が禁じている国産優遇補助金と輸出補助金である(WTO補助金協定及び農業協定)。

アメリカやオーストラリアなどがWTOに提訴すれば、報復措置として日本からの輸入車に高関税を課すことが可能である(これを「クロス・リタリエイション」という)。

大手の自動車メーカーが被害を受ければ、そのしわ寄せは下請けの中小事業者に及ぶ。

日本は自由貿易のルールを守るよう世界に呼びかけているに、酪農界は、それに違反することを政府にさせようとしている。

これは、国益に反しないのだろうか?

酪農団体に限らず、農業界には苦しくなれば政治家や国に救済を求めるという体質が定着している。

それが、さまざまな影響を生じることを認識しないのは残念だ。

(第6条で助成金の制約が定められている。)

農業者の自立・自助の精神はどこへ

そのような中でも、一筋の光がある。

2014年米価が下がり、JA農協が政治活動を活発化させる中で、ある女性農業者は、「弱音を吐いて誰かに助けを求めているようでは、農業は人から憧れられるような職業にはならない。」と言い切った。

このような自立・自助の農業者が増えるのだろうか?それとも体質は変わらないのだろうか?

若き農政学者・柳田國男は次のように主張した。

「世に小慈善家なる者ありて、しばしば叫びて曰く、小民救済せざるべからずと。予を以て見れば是れ甚だしく彼等を侮蔑するの語なり。予は乃ち答えて曰わんとす。何ぞ彼等をして自ら済わしめざると。自力、進歩協同相助これ、実に産業組合の大主眼なり」(『最新産業組合通解』定本第28巻130ページ)

日本の酪農の歴史

以下のファイルで酪農の歴史を確認出来ます。

https://www.dairy.co.jp/jp/jpall.pdf

日本酪農Q&A(2020/3)

近年の現状が分かります。

https://www.dairy.co.jp/archive/kulbvq000000qiah-att/qa2020.pdf

牛乳乳製品の輸入制度

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/attach/pdf/index-37.pdf

畜産統計

畜産統計は、農林水産省と農畜産業振興機構(alic)から出ています。

しかし、彼らの数値の取り方が全く違うために統計データとしてどちらが正しいのか全く分からない。

したがって、このデータの信憑性はないと言っても良いでしょう。

ただ、一つ言えるのは、乳牛の飼育頭数は近年横ばいか右肩下がりです。

畜産統計 農畜産業振興機構(alic)

畜産統計 農林水産省

酪農事業の時系列まとめ

国内の生産を広大な土地のある北海道に集めたかった。

牧草飼育をするために。

だからこそ、1965年の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(不足払い法、農林省畜産局の発案)が作られた。1980年代後半以降、牧草飼育よりも輸入トウモロコシを原料にした飼料を使い、つなぎ飼い牛舎(ストールバーン)など効率化に移行し始めた。

1戸あたりの飼育頭数

1970年:5.9頭

2015年:77.5頭(10倍以上)

と大きく拡大している。1994年までのウルグアイラウンドで決定した関税率とカレントアクセス、国家貿易により13.7万トンは最低でも輸入しなければならなくなった。

2000年、脱脂粉乳の集団食中毒事件を契機に脱脂粉乳の需要が減少。脱脂粉乳の在庫が増え始める。

バターの需要はあるが、在庫のバランスが崩れ始める。

当然、バターと脱脂粉乳の需給バランスは崩れるので調整が必要な状況が想定される。2014年、バター不足となる。

農林水産省はバター不足解消のため、生乳生産の拡大を図るため酪農家の設備投資への補助金を出し、生産量を上げた。輸入飼料の低価格と副業であるオス子牛価格の上昇も相まって酪農家の農業所得(平均所得)は急増。

2017年で1698万。

うち、補助金340万。

因みに、2013年時点の農業所得は806万円。うち、補助金390万円。原油価格上昇に伴い、相関性のあるトウモロコシ価格も上昇し、エサ代は1.5倍に上がる。

コロナショックで乳牛の需要急減により経営圧迫。

設備投資の借金も重なった。

MBSNEWSでの記事では、

(谷牧場 谷学さん)

「ここの牛舎全体で2億円くらい。うち9000万円弱くらいが助成金です。(Q残りの約1億円は?)借金ですね。今は貯金を切り崩しながら返しています」

「返済を抱える中での増産から減産へという突然の方針転換。京都府では現状、生産抑制を回避できそうだといいますが、政府の方針に谷さんは『はしごを外されたようだ』と困惑しています。」

「(牛の)あの目を見て、国の政策で『淘汰を推奨していますよ』と言われても、やっぱり命なので。机の上で鉛筆をなめて簡単に『頭数を減らしたら牛乳減るね』とか『また足りなくなったら頭数を増やそうね』とか、そういうのはちょっと酪農家としては受け入れがたい」

と話している。

トウモロコシと原油の相関性

下記のチャートは、2つの銘柄の相関性を比べたものです。

オレンジ線が原油、緑線がトウモロコシです。

2000年代に入ってからのボラティリティの拡大とともにトウモロコシがエネルギー資源としての評価を受けているということでしょうね。

ほぼ同じようなチャートを描いています。

ボラティリティが一旦大きくなりますと、しばらくは乱高下しやすくなるのが常ですが、次第に収まってくるでしょう。

ただ、年単位の乱高下なのでしばらくは続く可能性が高いです。

北海道酪農のシェア

北海道は2019年時点でシェア約60%です。

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_hosin/attach/pdf/index-419.pdf

個人的感想

元農水官僚出身の山下一仁氏の説明は、専門家だけあって問題の要点が見えてきましたね。

ありがとうございます。

結構長い説明となっていましたが、それだけ複雑に入り組んだ話だった。

皆さんは理解できましたでしょうか?

問題点の洗い出し

では、問題点をまとめておきましょう。

何のために1965年の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法を作ったのか。

北海道へ生産拠点を移すためです。広大な土地で牧草飼育するために。

北海道酪農のシェアは60%に達しているにもかかわらず、未だに補助金を出している。暫定法なのに。もう58年経過しています。国家貿易という観点からも、カレントアクセス輸入は止められません。

もしも止めれば、他の輸出入品で報復されることにつながるからです。利益効率を重視して、牧草飼育から輸入飼料に切り換えたことも、市場価格変動リスクを考えれば、リスクヘッジ対策が必要であったはず。

市場価格の変動は常に注視する必要と、相応の金融リテラシーも必要。

なお、農林中央金庫が傘下の企業において世界的な投資をしているのであって、「その利益は農林水産事業者に安定的に還元することで農林水産業の発展に寄与する」と謳っているのだから、その利益をまずは減収分に充てるべきです。動物飼育は長期的ですぐに増やしたり止めたり出来ないものであるというリスクを考えると、バター不足だというだけで安易に補助金を出しての設備投資で増産に走ったことが、そもそもの間違い。

その危険性は、増産による設備投資をする以前に考えることであった。

バブルのような収入増の時期がありながら、その利益たる貯金を切り崩しての対応はやむを得ない。ましてや助成金をもらっているのだから。国内の農産業を守るために関税や輸入制限があるのだが、国内でのやりくりと輸入のバランスは、酪農家のためだけにあるのでもない。

バターや脱脂粉乳として保管することが、もはやキャパを超えているので生乳は捨てるしかないという事情は、コロナ以前から在庫は右肩上がりで積み上がっていたことからして、何ら対策をしていなかったことがコロナショックを契機に一気に悪化しただけに見えます。

両方の在庫が同時に増えている時点で対策を講じていれば良かったものを、事が逼迫してから対策を打っているのは、場当たり的に動いただけにしか見えません。

バターと脱脂粉乳の在庫推移

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/attach/pdf/rakunou_faq-2.pdf

このような問題点が挙げられますでしょうか。

詰まるところ、政治家、天下り先の独立行政法人や仲介する組織、酪農家における「先を考えない事業経営の甘さ」に尽きるでしょう。

暫定法による補助金について、未だに受けている理由を説明しなければなりません。

事業拡大で最高益が平均1600万円超、補助金ももらっている身分でありながら、「生乳は捨てたくない、牛が可愛そう。生き物だから命を大切にしたい」などの言い分は、きれい事にしか聞こえない。

「日本の酪農」という冊子p33では牛乳乳製品の消費量を説明しています。

彼らが勘違いしているのは、おそらく欧米に絆されているか洗脳されているかどちらかです。

ここは日本。日本の食文化があり、完全欧米化することなどあり得ない。

他国とは人口比率も国土も違い、生産力が違うにもかかわらず、国民の消費量を欧米と比較して「潜在的ニーズはかなり高い」と言っているのです。

日本は限られた土地を有効に使わないといけないのですから、需要があるからといってコントロールが難しい飼育頭数を安易に増やすとか減らすとかはナンセンスなのです。

なぜ輸入があるのか、なぜ国内産を維持しなければならないのかを考えていないのです。

牛を処分して15万円もらえる。「処分」というが売却なのだろう。

売却益と合わせてダブルで収入です。

実際のところ、スーパーで牛肉として売られることになるのだから無駄にはなりません。

酪農関係者が牛に同情する気持ちが本当にあるのなら、増産のタイミングで増産を実行するのが良かったかどうかを考えるべきではなかったのか。

別段、増産は強制でもなかっただろう。

いや、データ的には飼育牛は増えてはいないのだから、牛の増加による利益を図ったというよりは、単に設備投資で高いエサ代や乳牛のサイクルを良くしたりという利益を優先したのだろうか。

いずれにせよ、生乳の増産には在庫の具合も考えなければいけないし、市場調査で見通しも考えないといけません。

生乳から得られるバターや脱脂粉乳は割合も量も決まっているのです。

どちらかが不足したのであれば、輸入で調整することがもっともリスクがない方法であり、供給が減るなかで需要があるなら価格を上げれば良かっただけの話ではないですか。

輸入は一過性で済む。

生乳の増産には一過性では済まないというリスクがあるということではないでしょうか。

バターと脱脂粉乳、どちらかがある程度の需要が続くなら価格で調整するなりするほかなく、「どちらかが足りないからその元になる生乳を増やす」という発想自体が、どちらかがさらに余分を増やす結果になることが分からなかったのですか?

そもそも、需要と供給によって価格変動をするのが市場原理ですので、安定供給と称して、助成金は止めない、価格変動もしないという構造自体が、実のところ消費者に問題意識が無くなるという諸悪の根源です。

税金を無駄に使っておきながら、「廃棄で困ったからいつもより多めに買ってほしい、だけど価格はほとんど下がらないんです」というのが昨今の動きでした。

そうでしょう?買ってくれという割りには、牛乳の価格は少ししか下がっていなかったですけどね。10円程度かな???

これまでは同情的な感想を持っていましたが、事情を知ってしまえば何のことはない。

目先の金に走ったがために、そのリスクが現れただけです。

酪農の事業拡大、収益拡大の時代はもうとっくに終わっています。

2000年代に入って、国全体のパイを考え、安定供給に努めるべきときに、無理な拡大をしたことがツケとなって返ってきているだけですね。

いや、今日本は人口が減っているのですよね?知らないのでしょうか?

ITや先端技術と同じように右肩上がりになると思ったのですか?

そもそも、1990年代から先進国では唯一国民所得が減っている国なのに、酪農事業が拡大し続けることはあり得ない。

例えば、使えるお金がいつも一緒で、新しいことにお金を使うようになったとすれば、今までお金を使っていた先にお金が回らなくなるのです。

近年で言えば、自宅電話の代わりにスマホになり、自宅の電話機は減少します。

インターネット、PC、セキュリティソフト、その他諸々のソフト代。

昭和の時代には無かったものばかりです。

何でもかんでもオンラインで買えるようになると、出かけるのに車は要らなくなります。

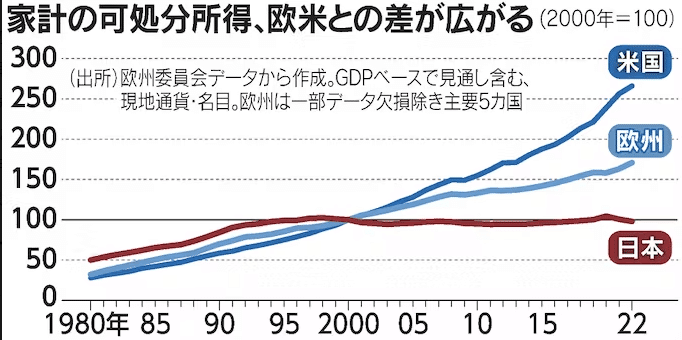

経済成長もしない国で、欧米と比べて30年間の可処分所得は横ばいかむしろ減っている現実の中、どうして酪農事業が成長すると言えるのか。

昭和の時代に無かったものにお金が出ていき、可処分所得が変わっていないということは、お金がどこかからどこかへ流れが変わっただけです。

これが最大の問題であるということに気づきましょう。

乳製品の国内需要のバランスを第一に考えることが酪農事業の役割ではないでしょうか。

それが酪農家が安定した収益を得る道だと思います。

余談

東京保険医協会がマイナ保険証の義務づけは憲法違反として国を提訴しています。

この問題は、マイナ保険証の導入により開業医などが設備を整えられなくなることで保険取り扱い認可を取り消されるという事態に文句を言っている話です。

具体的には、「設備を扱えない医者、扱えない事務員であった場合、廃業するしかない」とのこと。

カードリーダーは3台まで無償。

顔認証機械などの設備投資におよそ100万円。

助成金が42.9万円。差引約60万円の負担だそうです。

個人差はあるようだが、30-70万の出費。

インターネットの回線維持に毎月5000円程度かかる。

メンテナンス費用が数千円。

医療機関へのサイバー攻撃のセキュリティ対策。

などなど。

今や家庭では必須のものです。

今に始まった話なのか?というくらい低レベルな話ですし、70代以上の高齢者は31%が導入できないとのこと。

「高齢なのでハイテクは扱えません」というなら、立場を若手の医者に譲ってくださいってことです。

それが嫌なら手取り収入を若干減らしてでもハイテクが扱える事務員を雇う努力をしてくださいってことです。

助成金をもらえて負担軽減されているのにまだ文句を言う。

厚かましいにもほどがありますよね。

酪農問題と同じ匂いがします。

開業医はいくらの年収があるのですか?

一般人の数倍です。年収ですよ?

場合によれば10倍以上だ。

月々にマイナ保険証に変わったことによる出費が数十万もするのですか?

ハイテク機器が扱えれば、数万にも満たない差額です。

それすら払いたくない?

それで「憲法違反だー」といって弁護士に何十万もお金払って争うのか?

いかれてますね・・・

「今だけ、金だけ、自分だけ」です。

開業医の年収

動画では、ひろゆき氏が突っ込みまくっていましたが、面白いので興味があれば観てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?