「地域に根ざす社会科教育」から社会科教育80年を考える(1)

おはようございます!

毎週ご高覧いただきありがとうございます!

私は、1986年(昭和61年)3月に、神戸大学 教育学部 中等社会科(中等教育系 社会科)を卒業しました

中等社会科は定員10名の学科でした

少人数だったので皆とても仲がよく、初等教育科の社会専修の皆んなとも仲がよく、その関係性は今も続いています

教育学部・文学部卒の先輩・同輩・後輩で、大阪府立高校の現職・元職校長経験者仲間で定期的に親睦・情報交流会をJR六甲道駅界隈を始めとした学生時代の「庭」で行っています

私の在学中は、個人的な実感として、1970年代 学生の自主ゼミ運動が終焉前に最後の盛りあがりをみせた頃だと思います

私は、当時の大学生の多くがそうしたように、テニスにスキーにと、サークル活動で学生生活を謳歌しました

他方、未来の教師として、しっかり学び、力を付けたいと考え、神戸大学公認の学術研究サークル連合体である学生学会に所属する「歴史・歴史教育研究会(歴教研)」に入部しました

歴教研は、「歴史教育者協議会(歴教協)」神戸大学 学生支部を兼ねていて、先輩たちの歴史学研究のレベルは非常に高く、私の一回生のときの、大学院生には

河合康 さん 大阪大学大学院人文学研究科教授(2024.3退官・現招へい教授)、

四回生には

市澤哲 さん 神戸大学大学院人文学研究科教授

奥村弘 さん 神戸大学大学院人文学研究科教授

がいらっしゃいました

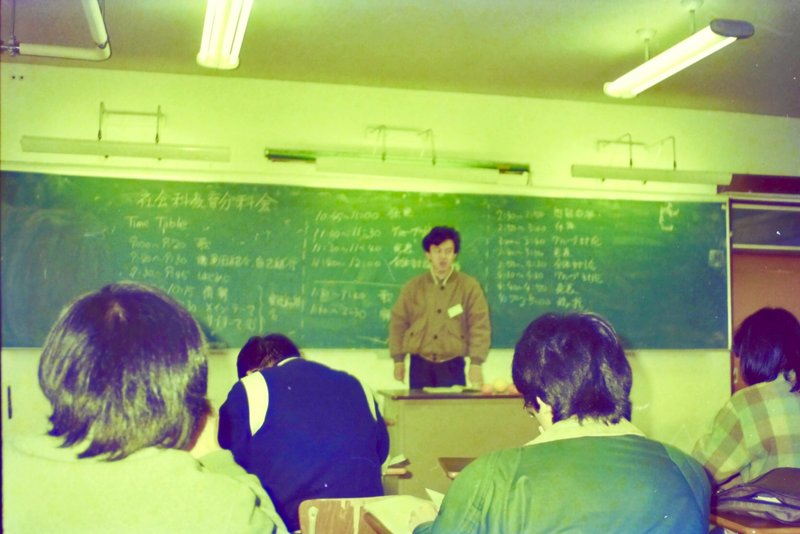

歴教研は、全国教育系学生ゼミナール(全教ゼミ)、近畿教育系学生ゼミナール(近教ゼミ)の社会科教育分科会に、先輩たちが毎年「共同研究」をもって参加されており、私も一回生のときから参加しました

三回生になる頃から、全教ゼミ・近教ゼミ それぞれの社会科教育分科会 議運として分科会の基調報告作成、発表研究の整理(基調報告に位置付けて、どう議論を深めるのか)、議事運営等に従事しました

社会科教育分科会は、全教ゼミでは100名規模、近教ゼミでは40名規模の大所帯。未来の教師をめざす学部生や院生が互いに切磋琢磨して議論を深めました

議運は徹夜することもしばしばで、夜中になると睡魔と空中戦との格闘が始まります

この経験が、教員生活の底力になっています

全教ゼミや近教ゼミの大会運営には全学連運動に関わられた方がいらっしゃって、何度かオルグされました

私は「闘いつつ学べ」ではだめで、何よりも先立つべきは「学びつつ学べ」と、本部事務局ではなく、あくまでも社会科教育分科会の議運にこだわり、結局、オルグは諦めてもらえたと思います

その学生時代4年間の集大成が「卒業論文」です。学んだことをすべて論文にまとめられたと自負しています

1980年代前半の教育をめぐる情勢、日本の社会科教育40年をまもなく迎える時代の成果と課題、時代的背景がわかってもらえると思います

「卒業論文」は、できるだけ本論を簡潔にして、註を充実させるように努めました

今回のnote論考では、「卒業論文」全編を9段に分け、それぞれの回の前段は「卒業論文」該当箇所の掲載、後段は、前段の内容を受け、37年間の教員生活(うち6年間の校長職)をふまえた、後期中等教育への気付きや提言になることを綴ってみたいと思います

先ず、「目次」を掲載します(1)から(9)が、9回分それぞれの内容となっています

卒業論文

地域に根ざす社会科教育における地域の視点の一考察

卒業論文指導教官 大原 久和 教授

神戸大学 教育学部 中等社会科 石 田 利 生目 次

(1)

はじめに

(2)

第Ⅰ章 社会科教育の歩みと地域に根ざす社会科教育

第1節 社会科教育30年の歩み

(1)社会科教育30年の成果と課題

(2)「地域」の提起と子どもの現状

(3)

第2節 地域に根ざす社会科教育

(1)歴教協における「地域」の提起

(2)「地域に根ざす」社会科教育の創造

第3節 問題提起 - なぜ「地域」を問題にするのか

(4)

第Ⅱ章 「地域」概念の考察

第1節 「地域」概念をめぐって

(1)地方(じかた)と地域について

(2)「地方(じかた)」について

(3)「郷土」について

(4)「地域」について

(5)

第2節 「地域に根ざす」の「地域」概念の解明

第Ⅲ章 「地域」理論の考察

第1節 「地域」理論をめぐって

(1)上原専禄氏による「地域」の提起

(2)梅根悟氏の「地域」論

(3)宮原誠一氏の「地域」論

(4)勝田守一氏の「地域」論

(5)森田俊男氏の「地域」論

(6)

(6)愛媛近代史文庫の「地域社会論」

(7)現行学習指導要領における「地域」

第2節 「地域に根ざす」ということ

(1)「地域に根ざす」とは

(2)なぜ「地域に根ざす」のか

(7)

第Ⅳ章 子どもの人格形成と「地域」の可能性

- 愛媛近代史文庫「地域社会論」の分析を通して

第1節 なぜ「地域社会論」に学ぶのか

(1)「地域社会論」がめざすもの

(2)「地域社会論」の成果と課題

(8)

第2節 子どもの人格形成と「地域」

(1)子どもの社会認識育成と「地域」の関係

(2)子どもの主体形成と「地域」の関係

(3)子どもの人格形成と「地域」の関係

(9)

第3節 子どもの人格形成をはぐくむ「地域」の視点の考察

(1)「地域社会論」の成果と課題に学ぶ「地域」の視点

(2)子どもの人格形成をはぐくむ視点としての「地域」の提起

おわりに「目次」は以上です

では、第一回目(1)の内容です

はじめに

教育荒廃が叫ばれて久しい昨今、新たに“いじめ”という子どもの内面―人格形成上の歪みが深刻な社会問題になっている。

1960年からの高度経済成長以降、私たちを取り巻く地域社会は大きく変化し、物質的豊かさとは裏腹に、地域開発の名のもとの地域の自然破壊、家庭の基本的な機能の低下がすすみ、子どもを取り巻く環境が大きく変貌した。そのなかで子どもたちは、差別と選別の能力主義教育の弊害とも相まって、生きる力を喪失し、低学力、落ちこぼれ、自殺、校内暴力、家庭内暴力、非行そしていじめの激化を私たちは目の当たりに見ることになった。

このような地域社会の教育力の低下、欠如が子どもたちの人格形成上の発達を著しく阻害していることを克服すべく、父母(ママ)(保護者)、教師、地域住民を中心に全国的な教育運動が展開されている。特に、戦後一貫して社会科教育の実践・研究をすすめてきた民間教育研究団体の一つ「歴史教育者協議会」(以下、歴教協)は、1970年第22回長野大会で「民族の課題―地域に根ざし、人民のたたかいをささえる歴史教育」というテーマを研究の重点に据え活動を展開し、教育荒廃、子どもの人格の歪みの克服をめざした、数多くの素晴らしい「地域に根ざす」社会科教育実践を報告している。他方、官側も学習指導要領や「ふるさと教育」等々に代表されるように、「地域」学習を強調している。

子どもの人格形成上の発達の歪みが、深刻な社会問題となっている折、官民両側から「地域」が探究されていることは注目に値しよう。では、なぜ「地域」が問題にされるのか。更に、歴教協を中心とする「地域に根ざす」社会科教育実践で、なぜ子どもたちが生き生きと活動し、地域の創造主体として成長し得るのであろうか。

本論では、社会科教育の歩みのなかで「地域に根ざす」という問題意識がいかに生まれてきたのかを考察し、「地域」の理論的問題を踏まえたうえで、「地域に根ざす」社会科教育における「地域」の視点 ― 子どもの人格形成と「地域」の可能性 ― を追究していく。

1985年(昭和60年)始めに記した文章です

校内暴力のピークは1980年頃でした

それ以降、校内暴力は減少していきましたが、いじめ、不登校など、さまざまな課題が生起し、今日に至っています

社会に衝撃を与えた事件が、80年代に生起します

1980年(昭和55年)予備校生による神奈川金属バット両親殺害事件は、高校生だった私にとって衝撃的で、家庭内暴力について=それを生起させる教育情勢、考えさせられる内容でした

1986年(昭和61年)、男子中学生が自殺した中野富士見中学いじめ自殺事件は、学級担任がいじめに加担する「葬式ごっこ」が社会に大きな衝撃を与えました

マスコミで大きく取り上げられる生起する非常に深刻な状況に関して、その背景、教育的課題・問題点が正確に捉えられ、適切な対応ができていたのかは、甚だ疑問を持たざるを得ません

さらに、90年代以降、いじめによる悲惨な重大事態が生起します

1993年(平成5年)1月、山形県で中学校1年生の男子生徒が、用具室に立てて置かれていたマットの中に逆さに突っ込まれ、窒息死しているのが発見された「マット死事件」

1994年に愛知県の中学2年生の男子生徒が、仲間内から日常的に多額の金銭を脅し取られたことを苦にして自殺した事件

いじめにより、多くのかけがえのない命が失われ続けています

2011年10月、大津市立中学校の2年生だった男子生徒が同級生らからのいじめを苦に自殺した大津いじめ事件が生起し、いじめ防止対策推進法の、2013年(平成25年)6月28日公布・9月28日施行に繋がりました

いじめ防止対策推進法は、いじめが児童等の教育を受ける権利を侵害し、心身の成長や人格形成に重大な影響を及ぼすことを踏まえ、いじめの防止と対策を推進することを目的としています

いじめの基本理念を定め、国や地方公共団体、学校の責務を明確にし、いじめ防止のための基本方針を策定することを義務付けています

「学校いじめ防止基本方針」は、毎年、見直しが行われ、学校ホームページで公表することが義務付けられています

「学校いじめ防止基本方針」の要点は、いじめの未然防止、被害者に寄り添い見守り守り抜く支援体制、加害者への教育的配慮に基づく指導とその継続、はもちろんのこと、いじめを早期に発見し、重大事態になることを防ぐことに重点を置いています

校長経験者として、重大事態になる前にいじめを早期に発見し、「いじめ対策委員会」で、法に基づき学校組織としていじめを認知、教育委員会に報告する

そうして、担任団、関係教職員、教育相談支援委員会、クラブ顧問団、管理職が、保護者と連携し、重大事態に発展しないように学校組織として必要な手立てを講じる

昨今、学校等における隠蔽や教育委員会の不可解な調査報告が散見しています

第三者委員会が入る重大事態になる前に、法に基づきいじめを早期に認知することが肝要です

いじめについては、いつの時代の認識?と耳を疑う認識不足を持たれている方も少なくないと感じています

いじめの定義の変遷を確認しておきます

いじめの定義については、時代と共に変遷してきました

昭和61年度からの定義では、自分より弱い者に対して一方的に身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているものとされていました

平成18年度からは、いじめられた児童生徒の立場に立って判断することが求められ、一方的、継続的、深刻なといった文言が削除されました

そして、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度からは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等の一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為で、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義されています。インターネットを通じて行われるいじめも含まれます

被害者の主観的な苦痛があれば、それは「いじめ」です

尊い命がいじめによって奪われる可能性のある重大事態にならないように

私たち教職員は、子どもたちの命を守るために法に基づく取組を学校をあげて推進しなければなりません

私の学生時代には、教育荒廃が国、国民的に叫ばれていました

その背景のひとつに高度経済成長後の低成長の時代に、地域社会の教育力の低下、欠如が子どもたちの人格形成上の発達を著しく阻害している(生きる力の喪失)ことが挙げられ、それを克服すべく、文部省、民間教育研究団体ともに「地域」の視点を提起していたのです

次回は、(2)

第Ⅰ章 社会科教育の歩みと地域に根ざす社会科教育

第1節 社会科教育30年の歩み

(1)社会科教育30年の成果と課題

(2)「地域」の提起と子どもの現状

について論じていきます

何かのきっかけで、現場の生徒たちや先生方が幸せになっていくような議論が拡がればと願います

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?