ゲーム実況・観戦に向いているゲームとは? - 実況映えの3要素を分析する

ゲーム実況や大会の観戦を楽しむ人が増える中、どのようなゲームが「実況映え」するか、ゲームをどのように「実況映え」させればいいのかが重要なテーマになりつつあります。

この記事では実況映えするゲームの要素を分析し、ゲーム実況や大会配信の改善方法を実際の事例と照らし合わせながら検討します。

「実況映え」は人気・面白さとイコールではない

ゲームの「実況映え」は、ゲームの人気や面白さとは必ずしも一致しない。コンサルティング会社の配信技研は国内ゲーム実況の総視聴時間を調査している。

この調査によれば、バトルロイヤルApex Legendsが群を抜いて視聴されており、League of Legends、Among Us、VALORANT、Dead by Daylightなどの対戦ゲームが新作・話題作に混じって上位に位置している。

これらのゲームは人気のタイトルではあるが、国内においてトップクラスのプレイ人口を持つタイトルというわけではない。

また、トレーディングカードゲーム(TCG)の元祖Magic: The Gatheringは過去最高の売り上げを記録するなか、公式プロリーグの運営を打ち切った。ファンからは非難の声があがり、「TCGは観戦に向いていない」などの議論も巻き起こった。

このようにゲームの実況・観戦人気は、ゲーム自体の人気とは必ずしも比例しない。実況・観戦を行う人が増え、娯楽としても広告としても存在感を増す中、どのようなゲームが実況・観戦に向くか、実況や大会演出をどのように改善すればいいかは重要なテーマだ。

ゲーム実況・観戦に向くゲームの3要素

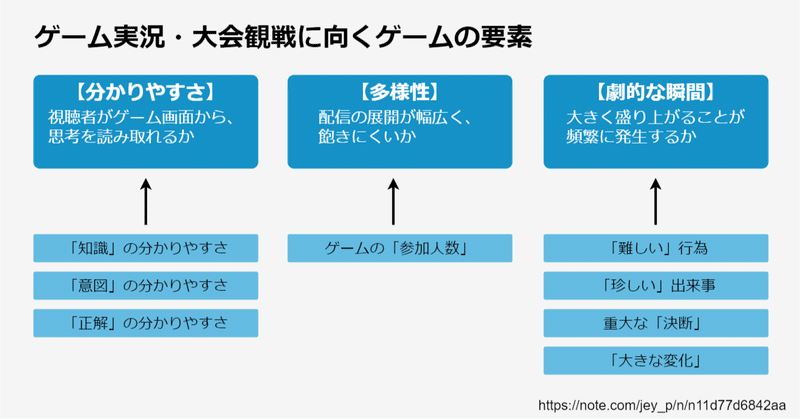

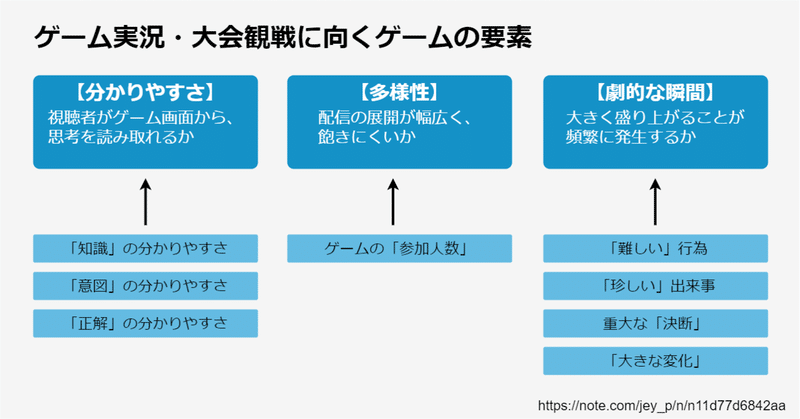

それではさっそく、実況・観戦に向くゲームについて考えよう。実況・観戦に向く、つまり「見て面白い」のはどのようなゲームだろうか。筆者の考えでは「見て面白い」ゲームには大きく分けて以下の3つの要素がある。

・分かりやすい

・展開に多様性がある

・劇的な瞬間が多い

平たく言えば「見て分かりやすく」「様々な展開があり」「大きく盛り上がるポイントが多い」ゲームは多くの人に視聴される。

もちろんゲーム実況や大会配信の主役は配信者・選手であり、どのタイトルにも面白い実況や大会はあるだろう。しかし、上記の要素を持つゲームは実況・観戦が面白くなりやすく、実況対象や視聴対象として選ばれやすい。

さらに各要素の主な要因は、

・分かりやすさ:「知識」「意図」「正解」

・多様性:「参加人数」

・劇的な瞬間:「難しさ」「珍しさ」「決断」「大きな変化」

に分類される。

ここからは「分かりやすさ」「多様性」「劇的な瞬間」の3要素と、各要素の要因を分析し、どのようなゲームがこれらの要素を持つか、また、ゲーム実況や大会配信にこれらの要素を持たせる手法にはどのようなものがあるか、具体例に触れつつ検討していきたい。

分かりやすさを決める「距離」

最も重要な要素は「分かりやすさ」だ。視聴者が一目で理解できるゲームは、多くの人が楽しみやすい。では、ゲーム実況・大会配信を楽しむために理解すべき対象は何だろうか。それは「プレイヤーの思考」である。

プレイヤーの思考や感情を理解したとき、視聴者はプレイヤーと同調し、ゲームの展開に一喜一憂することができる。この「理解」は正確でなくても構わない。視聴者が「プレイヤーはこう考えているのだろう」と感じることが、プレイヤーに対する共感に繋がる。

プレイヤーはゲームの世界に入り込み、思考している。視聴者が見ているのはプレイヤーの思考ではなくゲーム画面だ。視聴者はプレイヤーほどゲームに入り込んでいないため、プレイヤーの思考をそのままトレースすることはできない。

つまり、「ゲーム画面」と「プレイヤーの思考」の距離が「視聴者」と「プレイヤー」の間にあるギャップであり、このギャップが小さいゲームほど共感しやすい・分かりやすいゲームだ。言い換えると、プレイヤーの思考がゲーム画面に直接描写されるゲームほど分かりやすく、実況・観戦に向いていると言える。

分かりやすさのハードル「知識」「意図」「正解」

視聴者が理解すべき「プレイヤーの思考」を分類してみよう。プレイヤーはゲームをプレイするとき、以下の3つをゲームの世界に持ち込んでいる。

・知識:事前に知っている情報

・意図:いまゲームの中で何がしたいか、何を想定しているか

・正解:具体的にどうなると嬉しいか、望ましい結果は何か

プレイヤーは「予備知識」を持ってゲームに臨み、何をすべきか「意思決定」し、「成否」を争う。この3つがプレイヤーの主な関心ごとで、これらをゲーム画面から読み取りやすいほど、プレイヤーの思考が分かりやすい。

例えば、TCGの理解のハードルは第一に「知識」だ。画面には多くのカードが飛び交っているが、知識がなければ各カードの意味を把握することは不可能に近く、何が起こっているかも分からない。

また「正解」も分かりにくい。格闘ゲームであれば、攻撃が命中し、相手の体力が減ることが「正解」なのは明白だ。

https://www.youtube.com/watch?v=uflIEczKETc より

殴ると体力が減り、勝利に近づく。

視聴者は画面に描写される短期的なやり取りに注目し、プレイヤーは「勝利」という長期的な目標を持ってゲームに臨んでいる。格闘ゲームの場合、短期的な正解(攻撃が当たる)と長期的な目標(相手の体力を0にする)の結びつきが明確なため、視聴者が目にする「正解」とプレイヤーが想定する「正解」がズレることはない。

これに対しTCGは、長期的な目標を実現するための短期的な手段が明確でない。相手への攻撃が嬉しいとは限らないし、どのような状態が有利なのかもよく分からない。何が「正解」かをめぐって視聴者はコメント欄で常に言い争っている。

https://www.twitch.tv/videos/1047810223 より

この画面から、何が起こっているのか(知識)・何をしようとしているのか(意図)・どちらが有利なのか(正解)を読み取れる人は、このゲームに詳しい人だけだろう。

MOBA・バトルロイヤルの分かりやすさ

複雑なように見えて「知識」「意図」「正解」のハードルが低いのが、League of Legendsに代表されるMOBAだ。

まず「知識」だが、MOBAを見るときに必要な知識は意外と少ない。大まかなルールやキャラクターの能力は見ていればおぼろげに分かる。ルールの詳細やアイテムの効果は知らなくても問題ない。

「正解」も分かりやすく、お金を稼いだら嬉しい、敵を倒したら嬉しい、建築物を破壊したら嬉しい…など視聴者が一喜一憂できる分かりやすい「正解」が随所に設置されており、画面に明示される。

https://lolesports.com/vod/106032946468743427/5/vVWiE3XPjAU より

画面上部にスコアボードがあり、破壊した建築物・稼いだお金・敵を倒した回数が表示されている。この数字が大きいと有利。

また、正解が明確かつ、ゲームスピードが遅いのでキャラクターの動きから「攻めてるな」「待ち伏せしてるな」など「意図」を読み取ることも容易だ。

(ゲームスピードが速いと、格闘ゲームのように「何をしようとしているのか分からないが、何が起こったら嬉しいかは分かる」という状態になる)

これらの「正解の分かりやすさ」「意図の読み取りやすさ」などの特徴はApex Legendsなどのバトルロイヤルにも共通している。

MOBAやバトルロイヤルは、多くの知識と高度な戦略が必要とされるゲームだが、視聴にあたってこれらを考慮する必要は一切ない。この特性をもたらしているのが「短期的な損得」と「最終的な勝敗」の強い結びつきだ。プレイヤーが競う「勝敗」と、視聴者が目にする「損得」が同じ方向を向いているかぎり、視聴者は何も知らず、何も考えず試合を楽しむことができる。

視聴者がゲーム実況や大会配信を見るときの「分かりにくさ」は、プレイヤーにとっての「複雑さ」ではなく、思考と映像のギャップに依存しており、このギャップは主に「知識」「意図」「正解」に分類される。ゲーム実況や大会配信を分かりやすくするには、これらのギャップを埋めることが必要になる。

ゲーム展開の多様性は「参加人数」で決まる

次に、ゲーム展開の多様性について考えたい。展開の幅を広げる要素はいくつかあるが、最も重要なのはゲームに参加する人数だ。

ゲームに参加する人数が多ければ、ゲーム展開の幅は広がる。MOBA、FPSなどのチーム戦・バトルロイヤル・Minecraftなどのサンドボックスは参加人数が多いジャンルで、格闘ゲーム・TCGなど1対1の対戦ゲームがそれに続く。最も少ないのは1人プレイ用のゲームだ。

対戦ゲームをプレイヤーの視点で細かく見たときゲームには無数の展開があるが、あまり熱心でない視聴者からすると1対1のゲームは常に似たような展開に見える。

一方、チーム戦のゲームの配信者は、チームメイトに対し怒りや感謝などの感情をあらわにすることがある。感情をあらわにする配信者は、コンテンツになるのと同時に、多人数ゲームの展開のブレ幅を示唆している。視聴人気の高いタイトルの大半が多人数ゲームであり、「人間」が視聴者を飽きさせない最強のツールであることが分かる。

ケーススタディ:Among Usが見せる「人間」

「宇宙人狼」Among Usはユニークな形で「人間」をコンテンツにする。

Among Usは宇宙船の中でタスクをこなす「クルー」と、クルーに偽装して潜伏する「インポスター」の2チームに分かれて行うゲームだ。クルーは誰がインポスターかを議論し、投票によって追放すれば勝利、インポスターは投票を逃れクルーを暗殺すれば勝利となる。

このような暗殺・議論・投票の人狼系ゲームは、プレイヤーの人柄が現れやすい。中でもAmong Usは議論の時間が短いのが特徴で、1回の投票につき2分~3分程度の時間しか与えられない。これは10人の人間が口頭で話し合う時間としては非常に短い。

ゲーム以外の場においても、合議によって何かを決めようとするときは「自分の発言にどのような効果があるか」を考慮する人が多いだろう。発言の内容や話し方は「望ましい効果」のため多かれ少なかれ制御されており、自身の思考や感情がそのまま表れたものではない。人を説得するときはなおさらだ。

しかしAmong Usのように時間が短いと、発言を取り繕うのが難しくなる。起きたことや思ったことをそのまま発言させ、論理のヴェールを取り去ることで、Among Usはプレイヤーの人柄をゲーム内に描き出している。

事実や思考をそのまま発言させることは、本来複雑な人狼系ゲームを分かりやすくする効果もある。視聴者にとっての「分かりにくさ」は思考と映像のギャップにあるが、Among Usはプレイヤーがこのギャップを説明し、解消してくれる。この「分かりやすさ」も、実況をきっかけとした爆発的ヒットの理由の1つだろう。

劇的なシーンの4パターン

最後にゲーム実況の「劇的なシーン」を分析しよう。ゲーム実況・大会配信には視聴者が盛り上がる劇的なシーンが数多くあるが、頻出するのは以下の4パターンだ。

・難しさ:難しいことをする、困難を乗り越え達成する

・珍しさ:珍しいことが起きる

・決断:重大な選択をし、結果が明らかになる

・大きな変化:状況が大きく変化する

「難しさ」は対戦ゲームのスーパープレイやGetting Over Itなどの高難易度ゲームに見られる。「珍しさ」の多くはランダム性によって生じ、「決断」にもランダム性が関わることがある。「大きな変化」の代表例は対戦ゲームの逆転シーンだ。

有名なシーンは複数のパターンに当てはまることが多い。

格闘ゲーム史上もっとも有名なシーン。「難しさ」+「大きな変化」。

世界王者ふぇぐ誕生シーン。

— 岸大河 / Taiga Kishi (@StanSmith_jp) December 16, 2018

ポセイドン神!!#シャドウバース pic.twitter.com/nhJRvlw4Iy

カードゲームの華、トップデッキ。「珍しさ」+「大きな変化」。直前に「トップデッキを期待する」選択をしていたなら「決断」も加わる。

また、Fate/Grand OrderやグランブルーファンタジーなどのスマホRPGは実況映えしないジャンルだが「ガチャ」を引くときは、多額のお金を使う(決断 → 大きな変化)、偏った結果になる(珍しさ)など「劇的なシーン」の要因を満たす。ガチャ動画やガチャTweetがSNSに溢れるのも無理はない。

ケーススタディ:視聴するゲーム「ウマ娘」

推定の売り上げが月150億円と報道されるなど空前の大ヒットとなったウマ娘 プリティダービーは、プレイヤーにゲームを「視聴させる」ことを重視したタイトルだ。

キャラクター(実在の競走馬を擬人化した少女)をトレーニングし、レースで好成績を収めることを目指す。プレイヤーはレースのあいだ一切介入できず、育成したキャラクターの活躍を見守ることしかできない。

(6月30日:添付動画が非公開になっていたため、動画を変更)

この動画でもレースの様子を確認できるが、ウマ娘のレースには

・ランダムなスキル発動(珍しさ)

・終盤の逆転(大きな変化)

が見られる。

ウマ娘の元ネタの1つと思われるダービースタリオンは、実際の競馬の実況からシーンや馬の特徴を抽出し、抽出したシーンや特徴を再現するように設計されている。シーンから逆算する設計手法によって「逆転」などの盛り上がりが作られており、ウマ娘も同様の設計思想を受け継いでいる可能性が高い。

ウマ娘のレースは「視聴」に特化しており、プレイヤーは育てたキャラクターに感情移入することで、あたかもキャラクターがプレイするレースを観戦しているかのような感覚に陥る。このことがキャラクターの実在感を生み、愛着がさらに深まる。

ウマ娘は二重の意味で「実況映え」するゲームであり、実在の競技・競走馬をモチーフにした「分かりやすさ」も相まって、圧倒的なバズを巻き起こした。

ゲーム実況・大会配信を改善するには?

ここまで実況映えの3要素と、各要素の要因

・分かりやすさ:「知識」「意図」「正解」

・多様性:「参加人数」

・劇的な瞬間:「難しさ」「珍しさ」「決断」「大きな変化」

について解説してきた。

Apex Legends、VALORANT、League of Legendsなど視聴人気の高いタイトルはこれらの要素に秀でている。TCGやシングルプレイのRPGなど、視聴人気の高くないタイトルは、どれかの要素に欠陥をかかえていることが多い。

では、ゲーム実況や大会配信を盛り上げるには、どのような方法があるだろうか。当然、これらを補強すればよい。参加人数を変更することは難しいので、分かりやすさ・劇的な瞬間が対象となる。つまり「演出」および「実況」で分かりやすさを補い、劇的な瞬間を強調すればよいのだ。

ケーススタディ:演出による分かりやすさの補強

まずは分かりやすさを補強する演出の実例を見ていこう。

・画面表示による「知識」の補強

TCGの観戦にはカードやデッキの知識が不可欠だ。これを補うためTCGの大会配信や実況ではカードの効果を画面に表示したり、配信サイトの拡張機能によるマウスオーバーがよく使用される。

https://www.youtube.com/watch?v=QVSIfYlmmwI より

実況・解説が話題にしているカードが画面左に表示されている。このようなカード表示はTCGの大会では定番の演出だ。

また、試合直前にデッキを表示し、解説を行うのも有効だ。

試合直前の解説は視聴者が試合を見るための最低限の「知識」をインストールするために行う。知識が分かりにくさを生むジャンルなら直前解説は有効だ。視聴に必要な知識に的を絞って簡潔に伝えることが重要で、時間をかけすぎると知識のある視聴者の邪魔になってしまう。

「知識」を補強する余地のある例としては、プロ麻雀リーグのMリーグがある。Mリーグは麻雀の普及を目指しており、麻雀の知識が乏しい人にも視聴されている。麻雀の知識が乏しい人は牌の名前や役の形が分からないため、「待ち牌」が常時表示されれば必要最低限の知識を補うことができる。

・AIによる「意図」「正解」の補強

将棋は「分かりにくい」ゲームだが、AIによる緩和が試みられている。

AIの検討した手と予想勝率をリアルタイムに表示すると、対局者がどのような手で悩んでいるのか(意図)、どの手を選べばよいのか(正解)が分かるようになる。また「正解」を具体的な勝率とともに示すことで「決断」「大きな変化」を強調することにもつながる。

eスポーツの世界にもAIが導入され始めている。League of Legendsの大会配信では、試合中にAIによる情勢判断が表示される。

興味深いのは、勝率だけでなく試合経過の示唆も行っている点だ。試合経過の示唆は「両リームはどのような戦略を持って試合に臨むのか」「どのような展開が望ましいのか」という「意図」「正解」を視聴者に伝える効果がある。

試合に一喜一憂するためには正解を事前に知っておく必要がある。AIの普及によって導入事例も増加すると思われるが、AIによる「意図」と「正解」の補強は「事後評価」よりも「事前予測」が有効なことに注意したい。

ケーススタディ:演出による劇的なシーンの強調

・リプレイによる「難しさ」の強調

スーパープレイのリプレイはゲームでもリアルスポーツでもありふれた演出だが、これには「難しい」プレイを成功させた「劇的なシーン」を強調する効果がある。

視聴者は実況・解説の反応や、試合への影響から「何かすごいことが起きた」ことは理解している。プレイを抜き出すことによって「すごいこと」の中身が「難しさ」であることが明らかになり、劇的なシーンが強調される。

劇的なシーンの要因であれば「難しい」シーン以外もリプレイに適している。中でも「珍しい」シーンや「大きな変化」のあったシーンはリプレイやハイライトに選ばれることが多い。

・「感情の伝染」による「劇的なシーン」の強調

有観客で大会を行うことも、広くとらえると演出の一環だ。テレビのバラエティ番組には観客やスタッフの笑い声が入っているが、笑い声の挿入には「笑うところ」を示すとともに「感情の伝染」によって面白さを増幅する効果がある。

大会配信においても観客の声は有効だ。歓声によって視聴者の感情は高まり、劇的なシーンが強調される。先ほどの「背水の逆転劇」や「世界王者ふぇぐ誕生シーン」も大きな歓声が動画のインパクトを高めている。

Magic: The GatheringやHearthstoneは国際プロリーグの設立により、オンラインの試合が増加した。国際試合をオフラインで行うことは難しく、オンライン化もやむを得ないが、TCGは「分かりにくい」ジャンルであり「歓声」による「感情の伝染」がないことは大きな痛手だ。

昨今、有観客試合がますます困難になり無観客の大会が増加している。視聴者の無意識に働きかける歓声がなくなったことで、大規模大会においても盛り上がる配信と盛り上がらない配信の差が広がっているのが現状と言えるだろう。

ケーススタディ:実況による補強

つづいては実況・解説だ。実況の目的は第一には「起こっていることを述べる」、さらに言えば「起こっていることの中から重要な箇所を抜き出し、視聴者の視点を誘導する」ことだ。重要な箇所を抜き出すと「劇的なシーン」を強調できる。

加えて、プロの実況・解説者は「分かりやすさ」を補強することが多い。

・「意図」と「正解」を説明する

視聴者が事前にプレイヤーの意図や正解を意識することは重要だ。「世界王者ふぇぐ誕生シーン」の動画では、解説のkuroebi氏が「ポセイドンだけになりました」と引くべきカード(正解)を述べたあと、複数の観客から「ポセイドン」を求める声が上がっている。

実況・解説の例を見てみよう。岸大河・ドズル両氏の実況・解説は見事で、岸氏が起こっていることを述べ、ドズル氏が選手の「意図」と成否の焦点(正解)を挟み込んでいる。

岸氏は様々な大会の実況・解説を務める国内の第一人者だ。次の動画ではOooDa氏の実況に、岸氏が意図・正解の説明を加える様子が確認できる。

説明すべき「意図」は合理的なものとは限らない。

この動画では選手がシンプルかつ致命的なミスを犯す。ミスを目にした観客が驚きの声を上げるなか、実況の友田一貴氏は「1億かかっている!」と述べた。この試合は世界大会の決勝戦で、優勝賞金は1億1000万円なのだ。

友田氏は賞金額を伝えることで選手がおかれる状況の「異常さ」に視聴者の目を向け、選手がこの手を選んでしまった理由(意図)を説明した。実況・解説の役目が「視聴者が見ている画面」と「選手の思考」のギャップを埋めることならば、このような心情の描写もまた名実況と言える。

ケーススタディ:狩野英孝・兎田ぺこらの「芸」

「意図」と「正解」の説明は大会だけでなく、ゲーム実況にも効果がある。国内トップクラスの人気を誇るゲーム実況の名手の動画から、具体例を見てみよう。

狩野英孝氏は「リアクション芸」に定評のあるお笑い芸人だが、リアクションのスキルをゲーム実況でも遺憾なく発揮している。

狩野氏はまず目的と予想、つまり「意図」を述べ、想定する打開策(正解)を実演した。結果は無残なものだったが、視聴者は狩野氏のリアクションを大いに楽しむことができた。

ここで重要なのは狩野氏が非常に丁寧に意図と正解を説明したことだ。一般的に漫才は「ボケ」が異常なことを言い、「ツッコミ」が当たり前のことを言うことで「ボケ」の異常さを切り取って笑いを発生させる。ボケが「異常」であるためには「正常」が定義されなくてはならない。

狩野氏は意図を説明することで「正常」を定義し、「誤った」(異常な)打開策を実行し、ゲームの挙動に慌てふためいた。これはゲームとの漫才と言ってもいい。基本的にゲームは当たり前の挙動しか起こさない。事前に正常を定義することで自らの行動やミスを「ボケ」とし、ゲームの当たり前の挙動を「ツッコミ」に変えてしまうのが配信者の「芸」である。

もう1人の名手がVTuber兎田ぺこら氏だ。

兎田氏は以下の動画で、育てるモンスターを召喚しようとし、「可愛い子」という希望(意図・正解)を何回も述べる。このとき本人や視聴者は、可愛い子が出れば大げさに喜び、可愛くなければ泣き真似をするという流れを想定している。事前に意図と正解を示すことでリアクションを際立たせる定番のパターンだ。しかし、ゲームの挙動は想定を上回るものだった。

ゲームの挙動は「ツッコミ」ではなく予想外の「ボケ」だった。兎田氏はこのとき困惑しつつも、とっさに自らのポジションを「ツッコミ」に変えた。

ゲームの「ボケ」が際立ったのは兎田氏が事前に意図を説明し、自分と視聴者に「可愛い子・可愛くない子」という枠を印象付けたからである。枠があるからこそ「岩板」という枠を外れた結果が面白く見える。もし、説明を怠ってモンスターを召喚していたら、少し変なことが起きた程度にしか見えなかったかもしれない。

このように「リアクションが上手い」「なぜか奇跡が起きる」と評される配信者は、事前に「意図」「正解」をフリとして設置しておくことで、ゲームの挙動を最大限に活かしている。

意図・正解の明示は「分かりやすさ」や「視聴者の一体感」にもつながるため、あらゆるゲーム実況において有効だ。特にRPGやアドベンチャーなどの実況映えしづらいジャンルを実況するときは、ゲームの面白さを最大限に引き出すテクニックが重要になるだろう。

まとめ

・実況映えには「分かりやすさ」「多様性」「劇的な瞬間」の3要素が必要

・「分かりやすさ」は「ゲーム画面」と「プレイヤーの思考」の距離によって決まる。この距離には「知識」「意図」「正解」の3つの要因がある

・「多様性」はゲームの参加人数が多いほど高まる

・「劇的な瞬間」には主に「難しさ」「珍しさ」「決断」「大きな変化」がある

・演出や実況によって「分かりやすさ」を補強し「劇的な瞬間」を強調することで、大会配信やゲーム実況を改善できる

ゲームデザイン・大会配信・ゲーム実況の改善手法は互いに応用可能で、応用のためには「実況映え」の正確な理解が欠かせない。この記事が少しでも、大会配信やゲーム実況の参考になれば幸いだ。

-----------------------------------------------

(気に入っていただけたらSNSなどで拡散いただけると嬉しいです!)

・参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?