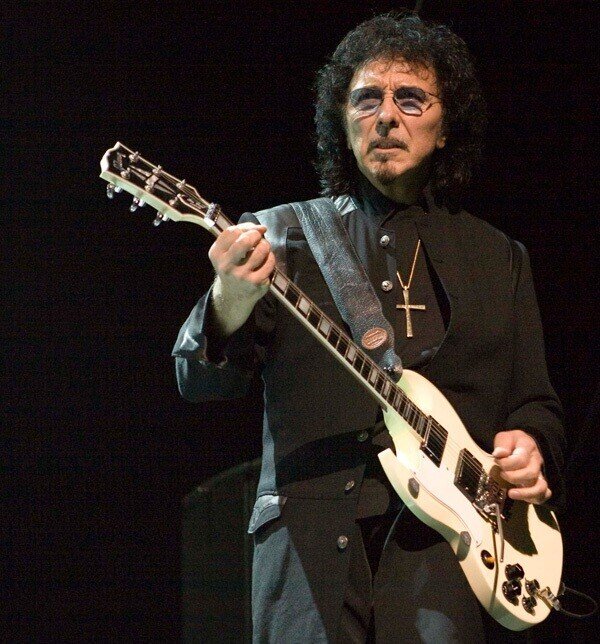

黒い安息日を覆う音/トニー・アイオミと彼の愛器、SG。

姉さん、事件です。

HR/HM界の重鎮、ブラック・サバスのトニー・アイオミが、その活動初期において使用していた魔改造1965年製ギブソンSGスペシャル(リンクの記事には64年製とあるが、65年製で正しい)、通称”モンキーSG”を模したシグネチャーモデルが発売されました。昨年、アイオミ所有の実際のモンキーSGを小さな傷にいたるまで再現したモデルも発売されていたのですが、右利き用と左利き用各25本限定、日本円にして200万円を越えるという全てがスペシャルな仕様なため世界中の貧乏なファンは悲鳴を上げるしかありませんでした。今回のリリースはそれの廉価版と考えていいのでしょうが、それでも日本円にして25万円というギブソンSGの現行ラインナップの中ではぶっちぎりに高い価格設定になっています。かく言う筆者も、小遣いを節約してウルトラローンを駆使した支払方法を考えてみたのですが、ただでさえ小遣いが少ないので現実味がなく、購入は諦めました。

なので今回は、その悔しさをバネに血の涙を流しながらトニー・アイオミの使用してきたSGについて皆さんにご紹介したいと思います。

〇そもそもSGとは何か!

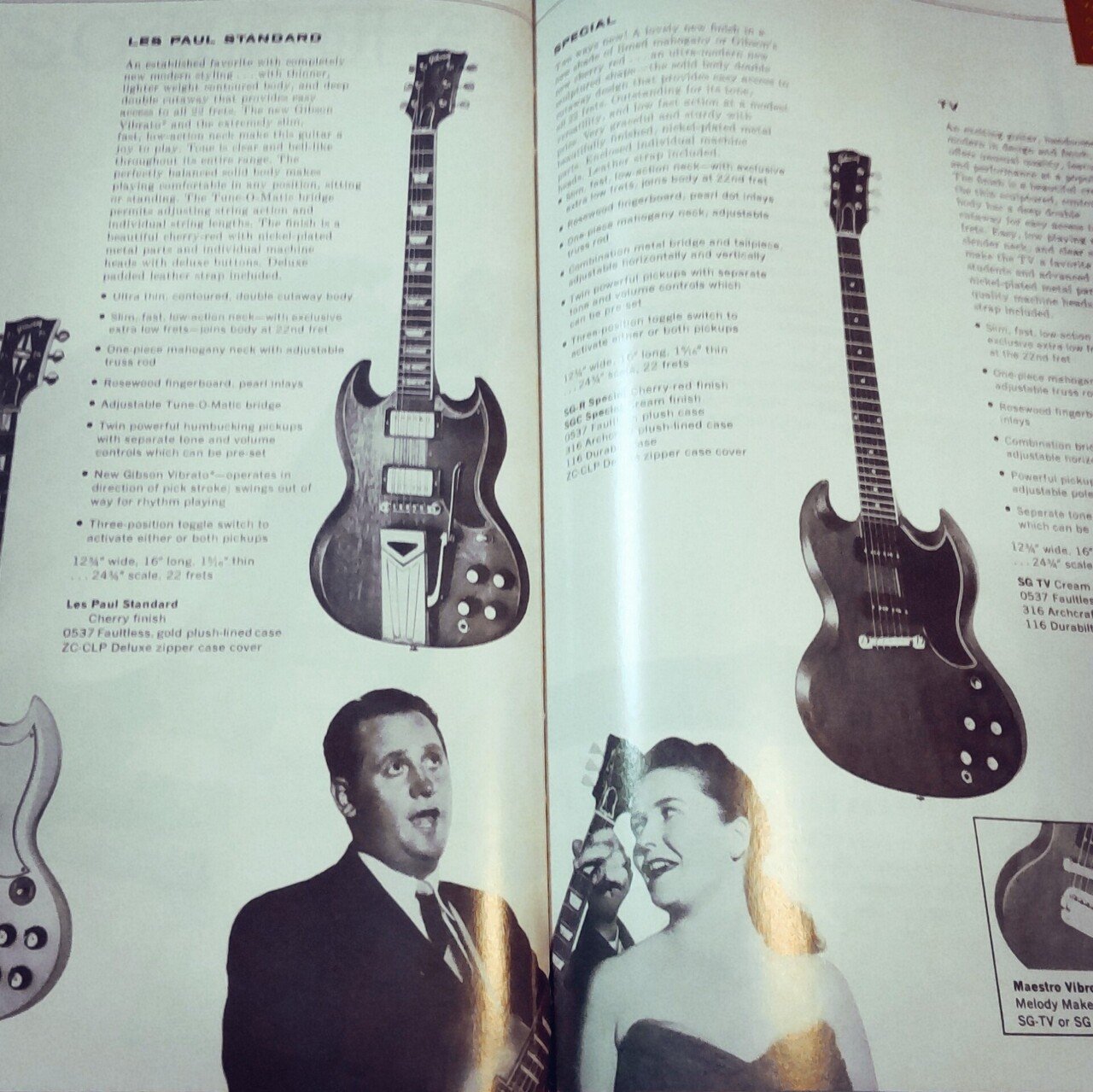

アメリカの代表する超有名ギターブランド、ギブソン。その代表機種として誰もが認めるであろうモデルは、SGではなく1952年に登場したギブソン初のソリッド・ギターであるレス・ポール・モデルだろう。ソリッド・ギターとは、その名の通り板状の木材を削りだしたギター。要するに昨今の一般的なエレキギターのことである。1950年代まではアコースティックギターのような空洞なボディを持つエレキが主流だったため、その区別として生まれた呼称だ。レス・ポール・モデルの名の通りジャズギタリストであるレス・ポールが開発に携わった。発表当時、レス・ポール・モデルはギブソンと並ぶギターブランド、フェンダーのテレキャスターやストラトキャスターなどのソリッド・ギターと比べると、高級志向で高価だった。そのため、キャデラックを乗り回すような派手好きの黒人ブルースマンにはよく売れたが、全体の売り上げは伸び悩み、早くも1960年に生産中止となっている。そこでレス・ポールの後継モデルとして1961年に登場したのがSGだった。鋭角的な2つのホーンを持つダブル・カッタウェイという(クワガタみたいな)攻めたルックスが何よりも目を引く。当初はレス・ポール・モデルの軽量化、低価格化モデルチェンジという触れ込みで、商品名も「レス・ポール・スタンダード」だった。だが当のレス自身はこの仕様変更に激ギレ。最後まで納得することなく、レスの離婚にからむ権利の問題もあって1962年に「レス・ポール」という名称がギブソンのラインナップから消える。以降、新レス・ポール・モデルはソリッド・ギターの略、「SG」と統一されることになる。SGスタンダード、SGカスタム、SGジュニア、SGスペシャルと商品展開をしていき、1960年代のギブソンを代表する機種となった。クリームのエリック・クラプトン、ザ・フーのピート・タウンゼント、ドアーズのロビー・クリーガー、カルロス・サンタナなど、1960年代後半のロック・ミュージシャンが持っているギブソンといえばレス・ポールではなくSGだったことにはこうした事情があった。だが時を同じくしてイギリスを中心にブルース・ロックが盛り上がりを見せ、過去のブルースマンたちが使用したレス・ポール・モデルが改めて脚光を浴びる。その人気がきっかけとなりレス・ポール・モデルの再生産が始まると、SGはあっという間に二軍落ち。1970年代前半にはほとんどのミュージシャンがレス・ポールに乗りかえていった。そんな中で、スタイルの流行に関係なくSGを使用し続けているのがトニー・アイオミなのだ。

〇黒い安息日

筆者自身はブラック・サバスはリアルタイムで経験していない。筆者の記憶ではその名を初めて聞いたのは90年代前半、グランジ・ブームの真っ只中だった。1991年、ニルヴァーナのアルバム「ネヴァーマインド」がグランジの時代の到来を告げた。そのニルヴァーナを筆頭に、それまで地道にインディーズのレーベルで活動し続けていたパール・ジャム、サウンド・ガーデン、マッド・ハニー、メルヴィンズ...etc.etc.といったバンドが、次々とメジャー配給で世界に発信された。ライヴハウスのステージにおけるロックの初期衝動そのままのスタイルは、パンクロックの再来であるかのように世界中の若者たちを大いに刺激した。おかげで生ぬるいポップスや、セレブリティ気取りのビッグ・ネームたちは中指を立てられるようになった。そんななか、グランジのバンド勢が口をそろえてリスペクトを公言したのが、オジー・オズボーンが在籍していたオリジナル・メンバーのブラック・サバスだった。グランジと同じ頃に、ドゥーム、ストーナー・ロックと呼ばれるバンドもいくつか出現するが、こちらはその音楽面においてグランジ以上に露骨に初期サバスからの影響を受けていて、グネグネしたリフを、執拗に、粘っこく、煙たくしたロックを展開している。初期サバスの何が、ファンの心を掴むのか。ギタリスト的な発想でいえば、あの独特なヘヴィネスを誇るリフの数々だろう。そのリフを生み出したのが、デビューから2017年の最後の公演まで唯一、一度もバンドを脱退せずにブラック・サバスを守り続けた男、ギタリストのトニー・アイオミと、彼の愛用するギターSGだ。

アイオミは、板金工場で働いていた頃にプレス機に指をはさんでしまう事故に見舞われた。彼は左利きでギターを弾くにも関わらず、右手中指と薬指、2本の指の先端を失ってしまった。弦を押さえることができなくなり、失意のどん底に落ちてしまったアイオミだったが、職場の上司のアドバイスで、失った指先にそれを補うプラスチックのチップをはめ猛特訓。再びギターを弾けるようになった。そして、指への負担を軽くするため、パワーコードを基本にしたリフや弦のテンションを下げるダウン・チューニングを積極的に使うようになる。結果として唯一無比のサウンドを生み出すこととなった。

〇ブラック・サバスとアイオミのギター遍歴

アイオミの最も古い記録映像は、1968年収録のローリング・ストーンズが開催したスタジオライブ、「ロックンロール・サーカス」。アイオミはここでジェスロ・タルのメンバーとして出演し、レコードの音に合わせて弾いているフリをしている。テンガロンハットをかぶってうつむき加減に立ち、ほとんど顔は映らない。そして手にしているギターは、フェンダーの白いストラトキャスターだ。もともとサンバーストだったものを自らスプレーで塗り替えたと言われる。ジェスロ・タルとしての活動はこの出演のみで、実質2週間程度だったという。そもそも 当時のアイオミは、地元バーミンガムのブルース・ロック・バンド、アースで活動していた。メンバーは、Voにオジー、Bにギーザー・バトラー、Dsにビル・ワード。のちのブラック・サバスだ。

ある日、彼らはリハーサルの合間にスタジオ代わりに使っている部屋の窓から表の通りを眺めていた。建物の向かいは映画館で、そこには上映を待って並ぶ観客たちの行列があった。上映されていたのはホラー映画。そこで、誰からともなく「人を怖がらせる音楽をやれば注目が集まるのでは?」というアイデアが浮かぶ。 そこで、ギーザーとオジーがオカルト趣味丸出しの歌詞を書き、アイオミは3つの音を使った不穏なリフを考えた。その曲は「ブラック・サバス(邦題:黒い安息日)」となった。オジーによると、初めてこの曲を披露したとき、観客たちはドン引きしていたが、続けざまに3コードのロックンロールを演奏したため、面食らった顔でステージを見ていたという。同じ頃に、アースという同名バンドがいることが判明。バンド名を変更する必要に迫られ、曲名をそのまま冠してブラック・サバスと名乗ることとなる。バンドが掲げた新機軸が評判を呼び、彼らはメジャーレーベルと契約。しかし、ケチくさい予算の都合で、1stアルバムのレコーディングは2日しかスタジオを借りられなかった。そんなカツカツの状況のなか、アイオミ愛用の白いストラトが故障してしまった。いまと違って、気軽にピックアップを買ってきて交換できる時代でもなかった。何より時間がない。そこで持ち出したのが、彼がサブで用意していた1965年製の赤いギブソンSGスペシャル。このSGを使ってレコーディングを続行した。

〇1本目、モンキーSG

偶然の事故から持ちかえたギブソンSGスペシャルだったが、これがいわゆる”モンキーSG”。仕様は少し手が加わっている。当時のSGスペシャルのピックアップ(弦の振動を音に変換するマイクのようなもの)は、ハムバッカーではなくP90という黒い石鹸のような見た目のシングルコイルを採用している。アイオミのSGには、フロントピックアップにギター製作者ジョン・バーチが作ったシングルコイルのカスタム・ピックアップを搭載。ステンレス・カバーがかぶせてあるので、パッと見はグレッチのピックアップのように見える。ブリッジ側のピックアップはギブソンの純正P90だが、見た目のバランスをとり、こちらもステンレス・カバーで覆われている。弦を通す土台となるブリッジも純正ではなく、細かいチューニングの調整が可能なバダスブリッジに交換。ネックとボディの付け根の裏あたりにあるストラップピンが、ストラトキャスターと同じようにダブル・カッタウェイの右側の先に移動されている。通常のストラップピン位置だと、ヘッドの重みでネック側が下がってくることへの対処と思われる。指板は通常のローズウッドにラッカー加工がしてあってツルツルになっている。指板上の弦のすべりを良くして指先のハンディキャップの負担軽減を狙ったらしい。そしてアイオミのギターの特徴である「0フレット」がナットの横に追加されている。トーン、ボリュームツマミのあたりにバイオリンを持ったサルのステッカーが貼ってあり、これが通称の由来だ。

1stアルバムを聴くとシングルコイル特有のコロコロパキパキした音と、ファズとレイニーアンプの歪みがブレンドされたP90の強烈な音色が聴ける。上記のギターの特徴がそのまま音に出ているのだ。”モンキーSG”は名演奏を多々残している名器といえるが、トニー自身に言わせると、「シングルコイルが派手に干渉を拾ってしまいノイズが多かったので使いづらかった」とのことだ。そうは言いつつも、映像で確認すると1975年ごろまで使用している。サバスマニアに言わせると、6thアルバム「サボタージュ」までは確実に使用しているそうだ。1974年のカリフォルニア・ジャムの写真を見たらブリッジがバダスタイプからチューン・オー・マチック・タイプに交換されているのがわかる。やはりオクターブチューニングに不安が残ったのだろうか。

一方で、1970年に西ドイツのテレビ番組「ミュージック・ラーデン」に出演。ここでは、純正ピックアップが3つ搭載されたトレモロアーム付きの白いギブソンSGカスタムを使用している。2ndアルバム「パラノイド」レコーディング中にこれを抱えて話しこんでいる写真が残っているので、1970年前後にサブに使用していたようだ。

〇2本目、ジョン・バーチSG

”モンキーSG”は1976年頃から徐々に使用されなくなり、それにとってかわったのが先述のギター製作者、ジョン・バーチの手による黒いSGだ。

指板の十字架模様のインレイが印象深く、この意匠は、以降製作されるアイオミのギターすべてに踏襲される。アイオミは、メインとサブ合わせても何本も使いまわすタイプではないようで、アルバム「テクニカル・エクスタシー」、「ネバー・セイ・ダイ!」のレコーディングと、リリースに伴うツアーでは全てこのギターを使用していると思われる。なぜ、ギブソンではなくてジョン・バーチなんだろうと筆者は昔から思っていたのだが、通常、SGは22フレットまであるが、アイオミはギブソンに24フレットまであるSGを発注したそうだ。おそらくダウン・チューニングで1音半下げたりする都合上と察せられるが、なんとギブソンはこの依頼を断ったのだという。「じゃぁ、もう頼まないよ!」とヘソを曲げたかどうかは知らないが、ジョン・バーチに製作依頼が来たというわけだ。

〇3本目、ジョン・ディギンズのSG

1979年に正式にオジーがサバスを脱退。新しくレインボーからロニー・ジェイムズ・ディオを迎え、アルバム「ヘヴン&ヘル」を制作する。このダビング作業時に手に取り、すっかり気に入ったのがジョン・ディギンズ製作のSG。愛称「オールド・ボーイ」だ。

ディギンズはジョン・バーチの弟子のような人物で、ギター自体は1975年に製作してアイオミに謹呈されていた。ピックアップはフロント側にジョン・バーチのピックアップ、ブリッジ側はオリジナルのピックアップ。正面の5つのつまみはトーン×2、ボリューム×2、ブースター×1だそうだが、ブリッジ側のトーンは切断してあり、ブースターも取り除かれているので現在機能しているツマミは3つだそうだ。2つアウトプットジャックが設置されているが、一方はレコーディング用に作られたローインピーダンス・アウトプット。しかし、現在はこれも切断されている。ディギンズの設計意図は無視されているようだが、ライヴ、レコーディングで使い倒すうちに不必要な要素が取り除かれていったのだろう。加えて印象的なのが、まるで地獄からやってきたような塗装の仕上がりだ。これはディギンズが仕上げを急いだうえに、猛暑の日に機材車にギターを放置して塗装が溶けたせいだ。「オールド・ボーイ」は2013年5月にオズフェストで来日した際も使用。バンドの最期をともにしたメイン・ギターである。ちなみにディギンズの立ち上げたJaydee Custom Guitarsでは、このアイオミ仕様のSGを受注生産している。塗装は1975年に製作した当初の姿。イギリスからの送料込でだいたい35万円くらいで買えるようだ。公式HPには注文の際は支払いの3分の1の料金を手付金として先払いし、到着まで最低16カ月待つようにと記載されている。さすが職人が作る工房だけはある。

〇ギブソンの悔し紛れ

ところで、SGの本家ギブソンからは、90年代にトニー・アイオミ・モデルのSGがリリースされており、傘下のエピフォンからもアイオミSGが出ている。

70年代に断っておいて、商魂たくましいとしか言いようがないが、これで手打ちということか。アイオミといえばジョン・バーチのピックアップのような気もするが、アイオミ公認のギブソン製のピックアップ。トニーは2010年代はトレモロアームを装着した白いギブソンをサブで使用しているが、写真で見る限りは、同じピックアップを搭載しているようだ。

〇ブラック・サバスとはトニー・アイオミのことである

現在も新たなファンを獲得し続けるブラック・サバス。80年代半ばに空白期があったとはいえ、オリジナル・メンバーが一人もいなくても、ディオにバンドを乗っ取られそうになっても、アイオミは一人で看板を守ってきた。一度も解散していないので、「オジーがいた頃が好き」とばかり言われるのはアイオミにとっては痛痒いかもしれない。90年代だって、キャラは薄いがボーカルにはトニー・マーティンが在籍していて、キャリア的に見ても「エターナル・アイドル」など意欲的なアルバムを出していた。しかし、時代の要請もあったのだろう。1996年、アイオミは再び、オジーと手を組みオリジナル・サバスが復活した。以降、定期的にオジーのフェス、オズフェストへのヘッドライナー出演を重ねた。オジーがソロ活動に入ると、2007年にディオ期サバスを再結成し、「ヘヴン・アンド・ヘル」名義で活動。来日してラウドパークなどに出演。その後、アイオミが癌治療のため療養していたが、2012年、ギャラでもめたビル・ワードを除くメンツで再び集結。2013年に新録アルバム「13」のリリース、日本版オズフェストでの来日とそれに続く北米南米ツアーと、快進撃ともいえる活動を続けたが、2017年に惜しまれつつ終了を宣言した。 もはや彼らをリスペクトしていたグランジが登場して30年が経ち、解散したグランジバンドの再結成も行われる時代になった。2013年日本版オズフェストでは当然、ヘッドライナーとしての登場だった。しかし、トリ前のトゥールのアクトがあまりにも強烈だったため、若干「サバスは大丈夫なのか?」という空気が流れたのを筆者は肌と嗅覚で記憶している。しかし、空襲警報のサイレンと、ステージにまだ姿を見せないオジーの客を煽る声が響き、アイオミが悠然とステージに現れて「ウォー・ピッグス」のリフを轟かせた瞬間、その心配は杞憂に終わった。観客がギターリフに合わせて叫び声を上げていた。もはや次元が違うのだ。活動終了後もまだまだフォロワーたちに貫禄を見せつけ続けるサバス。

その存在感は、オリジネイターとしての風格に溢れている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?