蜃気楼的世界観13

ノア=ラーアウは一晩中燃え続けた。

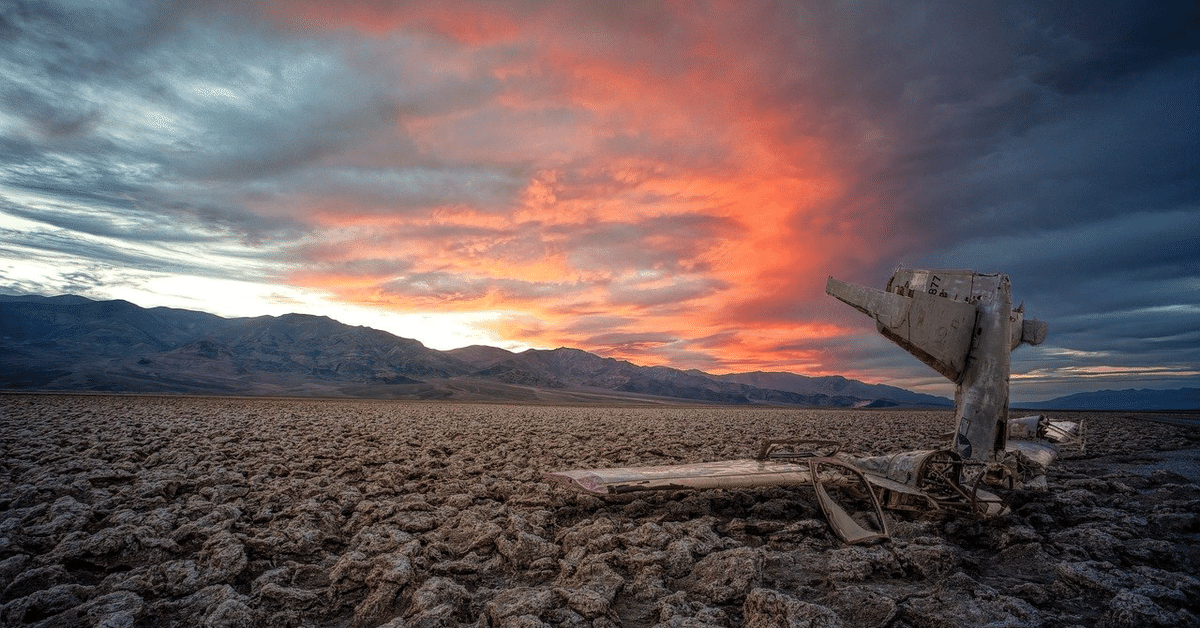

白んでいく空を背に、地面に突き刺さった骨のような木々が灰色の煙を立ち上らせ、見渡す限りの地面に横たわっている。かつてここにどれほど広大で、生命の気配に溢れた森が根付いていたかなんて、すぐに忘れ去られてしまいそうだ。

私たちはふらついた足で森を駆け抜けて、日が昇りはじめる頃ようやく荒野に入った。向こうから吹いてくる風は冷たく乾いていて、炎に燻(いぶ)されていない、新鮮な酸素を運んでいる。

倒れるように地面に膝をついた。

涼しい空気を肺いっぱいに吸い込んで吐き出す。そのたびに、体の中に溜まった炎の熱や、目の奥に残る燃える赤色が、呼吸と共に外へ出ていく気がした。まるで呼吸を繰り返していれば、炎の中で起きた出来事を消化できるとでもいうように、私たちは何度も新鮮な空気を求めて喘ぐ。

誰からともなく呼吸が落ち着いていくと、今度は夜明けの静けさが私たちの上に重くのしかかる。

死の静寂。私たち以外は誰もいない。みんな死んでしまった。

事実が私を圧迫する。

「……誰もいない」

分かってはいたことだ。けれどあの渦巻く炎の中では、立ち止まって考える余裕がなかった。逆にそれが良かったのかもしれない。

ここへきて座りこみ、冷静に辺りを見回す余裕が出来てしまうと……。死の実感が、覚悟していた以上に重い。

呟いた私の声は頼りなく、死んだ大地の上で散らばる。クーガとコクアは私と静寂に耳を澄ませている。

「みんな死んでしまった」

「でも、まだ僕らがいる」

クーガは私に絶望する隙を与えなかった。

「自分を責めすぎないことだよ。スズネ。これは良いことでもあるんだから」

「どうして」

クーガは片膝を抱えて座った。

「君がディーバに責任を感じられるのは、ディーバを大切に思うようになった証だ。どうでもいいと思っていたら、そもそも感情が動かないよね。だから、良いことなんだよ。

大事なのは、ディーバが滅んでいないということだ。君がいて、僕がいる。影を追い出すことができれば、ディーバが蘇るのはそれよりずっと簡単だ」

「でも、みんなはどうなるの。死んでしまった人たちは帰ってこない」

「彼らは本当の意味で『死ん』だり『消え』てしまったりしたわけじゃない。みんなはスズネの心の一部だからね。料理が好きなスズネ、子どもが好きなスズネ、苦手なスズネ、大人っぽいスズネ、遊び心を忘れないスズネ……。彼らは、君が持つあらゆる特性の象徴だ。彼らが体を手放したからと言って、彼らの特性がスズネの中から消えてしまったわけではないんだよ」

私は乾いた地面のひびを目でなぞりながら、無数の可能性を思った。

料理が好き、嫌い。数学が得意、苦手。走ることが、泳ぐことが、ぼんやり空を見上げることが……。私の中にあるという、あらゆる特性の中に、あの進路希望調査の空欄を埋める手がかりが――私のこの先の人生を懸けて取り組みたいと思える何かが、眠っているのだろうか。

ふ、と疑問が湧いた。

「――フィーリオスは、私の何を表しているのかな」

ディーバに生きる人たちが私の心の一部なら、フィーリオスはどんな特性を持っているんだろう。どうしてフィーリオスは影に力を貸してしまったのだろう。

「フィーリオスはね。君の『痛み』だよ」

クーガはゆっくり話した。

「フィーリオスは君の過去だ。そして未来でもある。人は誰でも心の中に、子どもの頃の心を持ち続けているんだよ。素直で、率直で、自分のやりたいことを分かっている心をね。

大抵の人は子どもの頃だけ、自分の子ども心と仲良くする。そして成長するに従って、子どもの心を押さえつける方が上手くなっていくんだ。

人は遊ばなくなる。好奇心を無視するようになる。豊かな景色の前を素通りする。感情をそのまま感じることを『恥ずかしい』と隠すようになる。

子どもの心を無視することは、自分の心を無視することだ。子どもの心は傷ついて、ひねくれて、諦める。好きだったものを持って、自分の殻に閉じこもるようになる。その結果として、感情が麻痺したようになってしまうんだよ」

「……」

すぐには言葉が出なかった。どこか心の深いところを見抜かれ言い当てられたような、私自身を的確に言い表しているような感覚だけが居心地悪く残る。

いまさらのように思い出す。執務室に残してきたフィーリオスは、ひどく寂しそうではなかっただろうか。私がフィーリオスを置き去りにするのは、きっと初めてではなかったのだろう。むしろ今までずっと、繰り返してきてしまったことなのだ。

理解が追いついて、同時に私は手遅れではないかと思う。何度も傷つけられたフィーリオスは、きっと私を憎んでいる。あるいは、死んでほしいと願っている?

「……どうしたら良いんだろうね。そうなってしまった後は。フィーリオスに許してもらうには。影を追い払うには」

「うん。難しいね」

クーガもこれには目を伏せる。

「僕も完全に分かっているわけじゃないんだ。フィーリオスの感情が。だから確かなことは何も言えないよ。僕が代弁しようとしても、きっとただの推測になってしまうだろう。確かなことは、君は彼と向き合う必要があるということだけだ。もしかしたらその時に、どうすれば良いかが本当の意味で分かるかもしれない」

「考えるべき時に考えれば、最良の答えが見つかる?」

「そう」

私はバンプールの方を見やった。太陽が弱々しい光を投げかけて大地を照らし、遠くに王宮の巨大な姿を浮かび上がらせている。あそこでフィーリオスが、影が私たちを待っている。決着をつけるために。

私たちはバンプールへ向けて歩きだした。

*

「……『外』にいるスズネのことを聞いても良いか?」

乾ききった大地を踏みしめて歩く。涼風に舞い上がる砂埃さえなくなっていた。太陽は東の空を白ませたまま、それ以上昇ってこようとしない。時間が止まっているかのようだった。

それともディーバは、新しい一日を始める力もないほど弱りきっているのだろうか……。

なんの前置きもなく、コクアがそんなことを言う。左隣を歩くコクアを見上げた。

「急にどうしたの?」

「いや、詳しく知らなかったなと思って。

もちろん、概念的には知ってるさ。スズネがどれくらい深く悩んだか。どれぐらい長い時間考えたか。……でも俺に分かってるのはそれだけだ。スズネがすごく重いものを背負ってきたってことだけで。具体的にどんなことがあったかは、よく見えてなくて」

「……そう、なんだ」

思えば、コクアとの感情の共鳴は薄い。クーガとのこの違いはなんなんだろう。

クーガが私の疑問を感じとったように口を開いた。

「僕とコクアはまた違う人間同士だからね。どこまで見えているかも違うんだよ。スズネを呼ぶ前、僕から話すことも考えたんだけど……。勝手に理解されてるの、あんまり好きじゃないでしょう」

クーガは私の捉え方をすっかり知っていた。クーガの正体を知った今となっては、苦笑とともに頷くしかない。

それで、できるだけ話すことにした。

「……進路希望調査がね、書けなかったの。

でも、それは直接の原因じゃなくて、はじまりはもっと昔からだったのかもしれない」

私は話した。お父さんとお母さんの離婚。変わってしまったお母さん。お母さんの完璧な仕事、完璧な家事、完璧な毎日を。

良い大学に入って、良い会社に入って、良い人と結婚するべきこと。

いつも遠くに見えている、決して近づけない幸せ……。それらすべてへの疑問。疑問を持ってしまった罪悪。

上手く話せたかどうか分からない。私の通り過ぎた経験が、どのくらいコクアに伝わっただろう?

心配する一方で、伝わった程度なんてどうでもいいと思っている私もいた。

言葉にして、自分の体験を口から出してしまう。体の外に放ってしまう。そうすると今まで溜まって私を淀ませていたものが、流れを取り戻して透き通っていくような気がした。私が自分の中の清澄を感じる時、自分以外の人に理解されているか、否かは些末な問題に変わる。私が身軽になったことの方が、私にとっては重要だ。

「……そりゃ、大変だったな」

コクアはためらいがちだった。

「いや、大変っていう言葉でも足りねえや」

私の話を正面から、重々しいものとして受け止めていることが分かる。

「そしてひでえ話だ。ますます強く思うよ。お前は『外』に戻った方がいい。目を覚まして、自分の人生を生きはじめろ」

「まるで、今までは私が生きてなかったみたいに言うね」

「俺にはそう見えるよ。スズネは優しいんだな。自分じゃない誰か――スズネの場合は、とくにおふくろさんか。その人の顔色だけを窺って、その人の期待だけに応えようとしてきた。せっかく、こんな広い世界に支えられているって知れたんだ、戻ったらもっと自分を中心に生きても良いんじゃないか。人の期待に応え続ける必要なんてどこにもないんだから」

コクアの言うことは理解できる。他の人にとっては、そうかもしれない。

でも自分のこととして考えるとなると……。

「……怖いこと、言うんだね。お母さんは私を育ててくれたんだよ? 離婚してるからって私が損をしないように辛い意味をしないように……すごくすごく頑張ってくれているんだよ。それに、親には感謝しなきゃいけないものだし、期待に応えないなんて……そんな。絶対泣かれて、家を追い出されそう」

髪を振り乱して怒るお母さんを容易に想像できる。いや、それとも私が怒られることは、すでに決まっているかもしれない。私が終わらせようとしたことは、きっとお母さんにとって不都合な行いだったろうから……。

「スズネ、息が止まってるよ。ゆっくり吐いて。ゆっくり吸って」

クーガの手が背中に触れる。その温かさに驚いた。いや、私の方が冷え切っているのか。

言われた通り、ゆっくり吐いて、ゆっくり吸う。背中がゆるんでいくのが分かる。張りつめてしまう自分がまだ重苦しかった。

コクアは言葉を選んでいる。

「こう言っちゃ、スズネには薄情に聞こえるかもしれないが……。みんな忘れがちなんだよな。親は万能じゃない。親も一人の人間で、他人に過ぎないってこと。血がつながってるだけで、子どもは親の分身じゃないんだ。子どもには子どもの人生を生きる権利があると思う。親に感謝したければ、すれば良いし、今はできないならそれでも良いんじゃないか。心にもないお礼を言われるより良いだろ、多分。俺は形だけで感謝されるのイヤだし」

最後のほうは気軽な声を出す。「でも結局」と大きい肩をすくめた。

「何をえらぶかも全部、スズネ次第だよ。俺の話を参考にするもしないも。

やってみて怒られることって、意外と少ないぜ。だから戻った後のことを心配しすぎるなよ。今のスズネなら、きっと自分にとって良いやり方を見つけられるさ」

「うん」

深刻に悩んでしまいそうな話題なのに、すべてをはなしてしまった私はわりあい落ち着いていられる。

深く息をすることだけ忘れなかった。

読んでくださりありがとうございます。良い記事だな、役に立ったなと思ったら、ぜひサポートしていただけると喜びます。 いただいたサポートは書き続けていくための軍資金等として大切に使わせていただきます。