JEITAデザイン委員会の目指すエコシステムとは!?(その1)

2022年10月01日から、CEATEC2022が幕張メッセとオンラインのハイブリッドで開催されています。このCEATEC2022を主催しているのがJEITAです。

さて今回は、初投稿でお伝えした「デザイナーが作る、企業の枠を超えたエコシステム」について、その考えに至った理由をお話させていただきます。

第2回目も、今年度委員長会社の富士通イナガキが担当します!

社会課題解決にはエコシステムがカギ!?

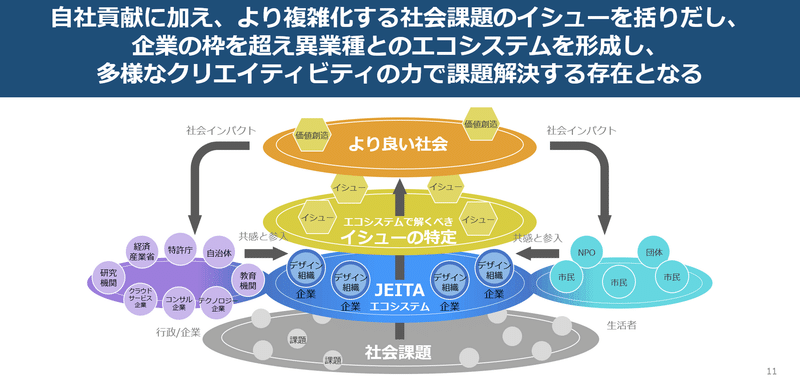

ずばり、エコシステムこそが、日本企業が企業の枠を超えて社会課題を解決し、よりよい社会を形成するためのカギとなるのです!

日本企業の課題

さて、我々が日本企業の課題をどの様に捉えているか?について、まず述べさせていただきます。

日本企業の課題は、皆さんもご認識の通り「イノベーションが起きにくい」ということです。

このイノベーションの阻害要因は大きく2つある、と考えています。

サイロ化

技術偏重なものづくり

の2つです。

サイロ化

サイロ化とは、どこの企業でもどこの組織でも実は同じ課題を解きあっていながら、横連携していない状態のことです。

技術偏重なものづくり

技術偏重とは、技術志向すぎるため手段(How)に着目してしまい、それが本来解くべき課題(What)かどうかの議論が起こりにくい状態のことです。

デザイン経営への取り組み

その課題解決に向け、特許庁を中心に「デザイン経営宣言」が2018年に発表され、「企業活動にデザインの視点を取り入れよう」という動きが活発化したのは記憶に新しいと思われます。

JEITAデザイン委員会でもデザイン経営の実現をテーマに活動を行い、「デザイン経営のための現場ヒント集」を発行しております。

「デザイン経営」を通じ経営層にデザイナーの価値を訴求することで、経営面で効果が表れ始めている企業も増え始めました。

日本と海外における、企業でのデザイン活用の違い

しかし、自社への財務貢献偏重の日本企業では、デザインの社会課題解決への活用が遅れているだけでなく、経営層にデザイナーの価値を訴求するところで苦戦している状況です。

一方、海外に目を向けると、社会課題解決に向けて、政府や企業がエコシステムを形成し一丸となって挑戦を続けています。

経済産業省が2022年4月に発表した「我が国の新・デザイン政策研究」によれば、海外でのデザインの活用は企業における経済的価値だけでなく、行政分野における社会的価値や、市民生活における文化的価値の側面にも広がっている事がわかります。

今こそ企業の枠を超えたエコシステム!

そこでインハウスデザイナーの集まりである我々JEITAデザイン委員会は、今年度のテーマである、「企業の枠を超え本質的な課題を特定し、多様なクリエイティビティの力で課題解決するエコシステム」の存在が、日本の課題解決に必要となる、と考えたのです。

いかがでしょうか?

なぜ「企業の枠を越えた課題を特定するエコシステム」を目指すのか?そこに至る課題感や海外の状況はご理解いただけたかと思います。

次回は、このエコシステムの中身について、もう少し触れたいと思います。ご期待下さい!

ただいまCEATEC2022では、JEITAデザインフォーラムを絶賛配信中!

現在ハイブリッドで開催中のCEATEC2022では、我々JEITAデザイン委員会主催のフォーラムをオンラインで配信中です。

今年は、

「CEATEC2022 第18回JEITAデザインフォーラム 不確実な未来に備え、社会へ貢献するデザインのチカラとは」

をテーマに、社会課題に対しデザインが何をすべきかについて、デザイン業界を超えた分野の方もお招きして熱く語って頂いております。

是非、参加登録の上でご視聴ください!

JEITAデザイン委員会に関するお問合せ先

一般社団法人 電子情報技術産業協会

事業戦略本部 市場創生部 志村・飯沼・飯野

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?