中学受験をしない小学6年生の数学の勉強(最終回)1年間を振り返って伝えたいこと

去年のゴールデンウイークから、毎月、この中学受験をしない小学生のブログを書いてきました。そして多くの人に読んでいただき、これらの記事がきっかけで新しく家庭教師を始めてくれた人もいます。

これらのブログは、現在私が教えている小学生がどのような勉強をしているかを通して日本の教育が古臭く、時代遅れの部分が多いかを理解してもらえたらと思っています。

当然、実際は多くの人が、学校の教科書は紙の教科書が最高でデジタルテキストなんて非効率。なので、当然学校の数学の授業に数学のアプリケーションを使って勉強するなんてもってのほか。英語力を伸ばして、数学だけでなく、他の教科も海外ではどのような勉強をしているかなんて、正直どうでもいい。英語が話せなくても十分に生きていけるし、アメリカの学校でどのような数学の授業をしているのかなんて興味もないし、関係ない。

でも、実際に本当に少しの人かもしれませんが、日本の閉鎖的な教育に疑問を感じている人もいるわけです。

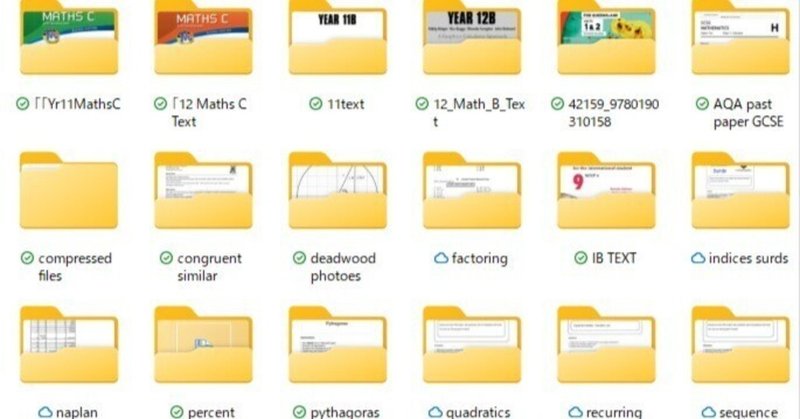

現在教えている小学生も、実際にテキストはほとんどイギリスのGCSEやA-LEVELのテキストやオーストラリアの学校の授業で使っているテキストが中心です。

ですので、連立方程式と言われても、

?????

となりますが、

SIMULTANEOUR EQUATIONS

と言えばわかるわけです。

当然正弦定理や余弦定理などの言葉は教えていません。

あくまでも、SINE RULE と COSINE RULE

なわけです。

英語ができるようになれば、視野が広がる。

例えば、コートジボワールという国がどんな国なのか?

と、思ったので、

コートジボワールと検索したら、647万の検索結果でした。

一方、Ivory Coastと検索したら、2億④000万ヒットしました。

約40倍違うわけです。情報量が40倍違うわけです。また、日本語で検索すれば、日本人主観の内容が多いわけです。つまり日本とコートジボワールとの関係など日本人が興味のある内容に偏ってしまうわけです。

私も、中学入試の受験科目に英語がすべての中学で必須になるなら、正直中学受験を否定することはありません。ただ、実際に小学校で習っていない英語を受験科目にすることはできない。と言われると思います。

だったら、中学受験の算数の問題なんて日本のどの学校でも教えてくれるレベルではないだろう?と突っ込みたくなります。

中学受験の算数の問題は、難関大学に合格した生徒でも解くのが大変な問題がたくさんあります。

それ、小学生に必要ですか?

と、私は思います。こんな問題を解いているので、屁理屈が達者になって、特に女子生徒の多くが数学を嫌いになってしまうわけです。実際に東京大学の合格者の男女比率が男子にますます偏重しているのが好例だと感じます。

小学生や中学生に数学を教える場合は、徹底したデータ管理が大切。

今回、この小学生に数学を教える場合には、かなり詳細なデータを取って教えていました。

ほとんどが時間に関することです。この問題を何秒で解くことができるか?以前数学オリンピックに出場した小学生がいたので、その生徒との比較を徹底的にしたわけです。つまり、解く時間の差が、考える時間の差であり、効率性の差でもあるわけです。特に女子の場合は、理解するまでに時間がかかるわけです。しかし、いったん理解すれば記憶に留まるので、理解するまでが勝負なわけです。

ただ、これが学校や塾だと、機械的に授業を進めていかなければ、授業が進まないのでそのようなやり方はできないわけで、それが、女子が数学で脱落しやすい大きな要因だと私は考えています。つまり女子に数学を教える場合は女王様に接するようにしていかなければならないわけです。難しくなったら、いったん止めて他の分野の問題を解かせる。そして、1か月後にまた同じ問題を出す。のような感じです。

そして、1か月前に解くのにかかった時間と、現在の時間を対比して成長を確認するわけです。本当にそれの繰り返しです。それを生徒に気づかれないように行うわけです。

普通に問題を出しているだけのように見えて、裏ではしっかりとストップウォッチを使って時間を計って、かつ、他の生徒との比較もして対応を練っているわけです。なので、教える時には、LINEの通話だけで勉強を教えるわけです。zoomでもダメなわけです。生徒が問題を解いている裏側で私が何をしているのかは見せられないからです。

今回の小学生は英語が理解できるので、文章読解に関しては特に考慮に入れていないのですが、まだ英語力が十分でない生徒の場合は、合わせて英語力の理解もチェックもしていくわけです。

今回で中学受験をしない小学6年生の数学の勉強は終わります。これからは他の生徒と同様に目標に向かって生徒に合わせたカリキュラムでやっていく予定です。

英語力を伸ばしながら、数学を教えていくこと。

そして、

海外のいいところは積極的に採り入れていくこと。

これが小学生や中学生には大切かな?と感じます。

このブログを読んで小学生、中学生にどのような準備をしたかが大学入試では本当に大切になることがわかってもらえればうれしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?