研究室スタート(2024年4月)

初夏の風が気持ちよくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

本格的な夏って、気温が低い日が数日続いた後に一気にくるイメージありますね。制御でいうアンダーシュート的な。オーバーシュートよりはいいのかな。

4月をだらだら振り返っていこうと思うけど、まじで楽しかった!!!

今回はただ楽しかったな~っていい続けるnoteになりそうですね。

4月に撮った載せれる写真全くなかった

今月なんといっても研究室配属。もはや研究室関連のことしかなかった。

3月の配属前の見学会で決めたから、ずっと行きたかった研究室というではないけど良い選択したと思ってます。なんといっても宇宙系だしね。まじで宇宙ロマンある。

多少なりとも宇宙にロマンは感じていたわけで、それっていつからだろうと思い返すと、多分はやぶさだと思う。今の大学生くらいの世代って小学生の時にはやぶさが地球に帰還して結構話題になったよね。ちょうど同時期に宇宙兄弟とかも放送してて、宇宙全体が熱かった気がします。

人生で初めてちゃんと読んだ新書もはやぶさの開発から帰還までのストーリーが記されたものだと思う。そこで地球スイングバイとか、イオンエンジンに冗長性を持たせた話とかを知って感心した記憶がありますね。

先輩や同期を喋ってると本当に宇宙大好きなんだなって感じる場面がある。高校生のときから教授と知り合って入学してきた人、宇宙系サークルを立ち上げた人、宇宙系の学生ベンチャーを立ち上げた人とかもいて本当に尊敬。受け身だけじゃなくて自分から行動できる人ってすごいなって思いますね。正直自分にはその行動力はなかったかも。どっちかというと、与えられたものを最大化して期待に応える方が向いていると思ってる。

さて研究スタート!!っていいたいとこなんだけど、研究はほとんどやっておりません。B4のこの時期はそういう人も多いのでは?

じゃあ何やってるのといいますと「CANSAT」ですね。これマジで楽しい。やばい。

CanSatとは、空き缶サイズの容器の中に、衛星と同じ機能を持った模擬衛星のことです。このCanSatは、実際には宇宙には行かず、気球やロケットで上空まで打ち上げられて、その後放出し、パラシュート等を開いて降下中に様々なミッションを行います。

要するにローバーを作って自分たちで設定したミッションを達成するような機構にします。このミッションは実際の宇宙探査でも有用なものにして、模擬人工衛星開発をやってみようというイベントですね。

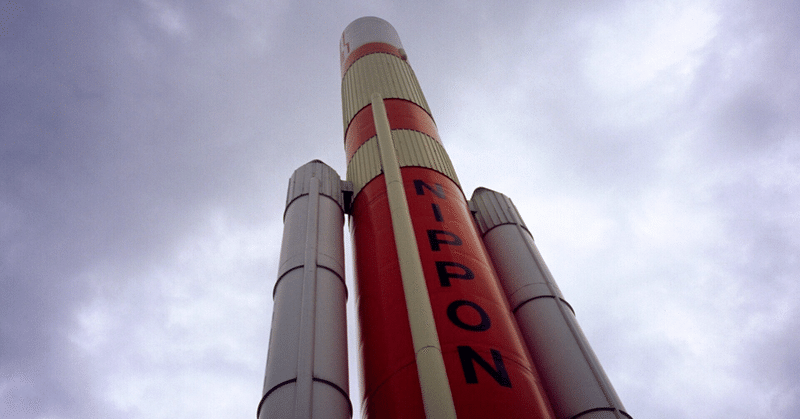

イメージ的にはこんなやつ

ここにマイコン、センサ、通信モジュールとか全部乗せる

構体設計から、素子選択、回路設計、ソフト開発まで全部一からやります。こいつらは自律走行させるんで、スタートしてからゴールするまで一切こっちからコマンドは送れないルール。事前に様々な想定をして、対応できるように構成が必要。

一応ゴールはあるんだけどそこに向かっていくだけじゃなくて、その最中に自分たちで設定したミッションを遂行するようにする。このミッションを考えるのがまあ大変で、実際の宇宙開発でも有用なものじゃないといけないんですよ。ただこれ出来たら面白い!だけじゃ審査下りないんですね。

もちろん優勝を狙ってるわけで、発想性、難易度、完成度の合計が最大になるようにミッションを設定しました!!わりと自分の担当がミッションの成功を左右しそう。燃えるね。

小型ロケットで打ち上げるんだけどカッコよすぎだろ

とにかく夏までは死ぬ気でCANSATに取り組みます。チームで本格的な開発は初めてだし、やる気にあふれてます。もうわかるけど、一生忘れない経験になりそう。

あ、研究もやらないとね。

そんな4月でした。毎日が楽しい。一歩ずつ進んでいる感が気持ちよすぎるし、そのために頑張ろうと思える。後半になってくると厳しい状況になるだろうけど、絶対にやり切りたいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?