【博物館レビュー】森鴎外記念館「読み継がれる鴎外」に行ってきた話

なんかいろいろあって前回の投稿からかなり期間が空いてしまいました。といっても,誰か定期的に見てくれているような人がいるようにも思えませんので,なんとなく気が向いた時に何か書いていきます。

今回は映画ではなく,博物館に行った話です。これからいくつか書かれるであろう,いつか行こうと思っていたシリーズ。

文京区立森鴎外記念館で開催されていた「読み継がれる鴎外」を覗いてきました(実は行ったのは3週間ほど前なのですが,いつの間にか会期が終わってしまっていた)。

鴎外,といったら,だいたいの人は文学者としての像をもっているでしょうか。しかし私としては,彼の作品は高校の現代文の時間に『舞姫』を読んだ記憶が微かに残っている程度。なんならその文体に対して「なんでこれが「現代文」分類やねん」とツッコミを入れていたほどであります。当時の活字嫌いの性格もあいまって,鴎外について積極的に調べたり学んだりしようという気はさらさら起こりえませんでした。

そして大学時代,美学の勉強をしはじめてから。鴎外がハルトマンを訳して『審美綱領』を著したことを知ってそれに目を通してからは,彼の文学作品ではなく美学関連の著作ばかりが目に入ってきました。ですので私にとっての鴎外は文学者というよりもむしろ,美学者・ドイツ語翻訳者というイメージのほうが強い。

しかし彼の美学理論を読んでいくなかで,やはり彼の作品についても最低限知っておいたほうが面白そう,と思うようになります。また加えて,どうやら今年は鴎外ぼ没後100周年ということで一部界隈が熱くなっているそう。であれば,すぐに出向くことができる場所にいるのだから行ってみない手はない,ということで今回の展覧会へ。

以上,長くなりましたが前置き。

(展示室内は写真撮影禁止ですので,これから出てくる写真は撮影OKゾーンで撮ったもののみです。)

入場券売り場

いきなり文句タレタレなのは恐縮なのだが,入場券売り場の位置がわかりづらい。チケット売り場それだけの場所はなく,向かって右のミュージアムショップにて購入するようになっていますので,初めて行く方はご注意を。

常設展のようす

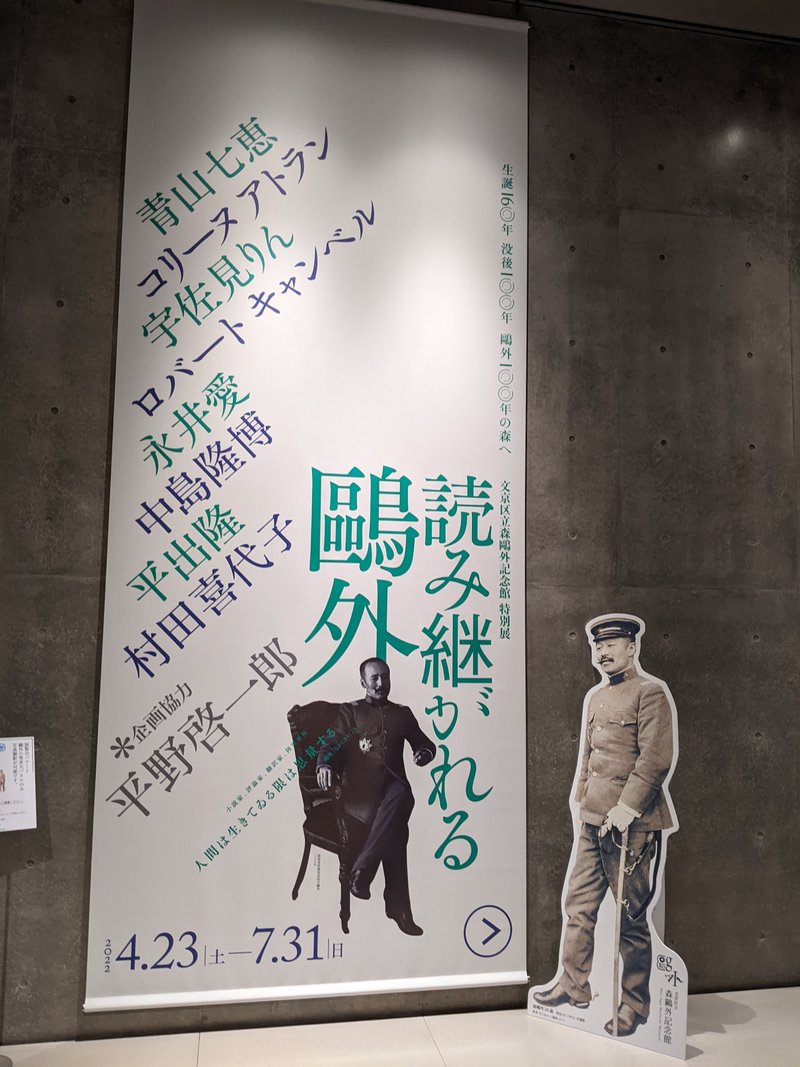

チケットを購入した後は階段を降りて展示室へ。展覧会のポスターと(等身大?)鴎外のパネルがお出迎え。これ以降展示室は写真撮影禁止。

展示がはじまってすぐにあるのは,おそらく常設展示されている鴎外の一生について。「鴎外」ではない森林太郎の出生から死にゆくまでを簡潔に,しかし十分にわかりやすくまとめられている。当時の社会状況を踏まえているのも,当然ながら嬉しい。

企画展のようす

壁にそって鴎外の一生に思いを馳せた後に,今回の企画展の内容に入る。平野啓一郎その他,現代の文学界周辺で活躍する人びとがいかに鴎外作品を読み込み,それを自分の仕事につなげていったのかに迫る。

特に面白かったのは平出隆氏の作品(タイトルは失念)。鴎外の残した日記を基に,彼の過ごした時間と空間を地図や図表として記録する,という手法。私の言葉ではうまく形容できないのだが,歴史系の資料館によく見られるような形の年表とはまた違った視覚的アプローチが試みられているのが面白い。鴎外が作った地図『東京方眼図』との比較もできるような展示になっているものよい。

加えて感心したのは,現代の「継承者」ひとりにつき鴎外作品ひとつずつが割り振られているわけではない,ということ。異なる二人以上が同じ作品について語っているのを見比べることで,施設利用者があらたな「継承者」になる余地が生まれている。

片隅のコーナーにて,企画にて紹介されている鴎外作品の本が自由に手に取れるようになっているのもよい。『山椒大夫』『ヰタ・セクスアリス』などを初めて手に取ってみる。ついでに高校時代ぶりに『舞姫』も。歴史資料を人並みに読むようになった今なら,高校時代よりも簡単に読み直せるかなあ。

展示室内の移動用スペースには,鴎外の一生をまとめた膨大な年表が現れる。これをすべて目に入れたいという気持ちもあったのだが,正直気力がもたなかったので流し見する程度に留める。

現代への鴎外の継承が終わった後には,同時代・少し後の時代に生きた文学者たちへの鴎外の影響に触れられる。この紹介もごく簡単なものに限られてはいるのだが,実際の資料とともに触れられているのがこれまた(当然ながら)よい。

最後には映像ルームにて全3編の映像が目にできる。ここまでの展示で触れられていたものに加えて鴎外の住んでいた文京区の歴史,そして現在記念館が建っている場所にかつてあった鴎外の居所「観潮楼」の歴史についての説明になっているのが助かる。

あえていうならば

全体的にびっくり,というか残念だったのは,展示室のボリュームが思っていたよりもかなり小さかったこと。鴎外の暮らした場所にある記念館だからとかなりの期待をもって伺ったのだが,その期待は裏切られることになってしまった。地方の団体がやっている地域の歴史資料館と同じくらい,ものによってはそれよりも小さいくらいの規模なのではないか。もっと豊富な資料に出会えると思っていたので,この点はすごく残念。

しかしそれとは裏腹に,貴重な歴史資料に出会える価値はかなり大きいかと思う。鴎外自身が残したメモやノート,校正中の原稿用紙など,ホンモノの資料があるのは嬉しい。鴎外の生きた息吹が伝わってくる。

ただもう少し文句を言うとするならば,複製ではないホンモノがあることの価値を生かし切れていないのではないかな,というのが正直な印象。

それともう一つ残念ポイント。図書資料がある2階スペースが現在は予約者限定の立ち入りになってしまっていたこと。図書資料を利用しないにしても,2階からの眺めを楽しむこともできるかと思うのだが,それすらできないというのは惜しい。

以上のような苦言を呈したくなるような部分もありながら,文学者・医学者・美学者それぞれの鴎外の顔に迫ることができ,かつ鴎外の作品に改めて触れてみる気を起こさせてくれる,質の高い展示だったかと。

展示だけ見て帰るのは何か足りない気がしたので,せっかくなのでカフェにも寄っていきました。

なんやかんやで居心地がよかったので閉館直前までたむろしていました。

このあとはミュージアムショップを少し物色して帰ります。

映像ルームで見たものに触発されてしまったので,少し文京区を散歩しながら帰路へ。

いまさらながら興味が湧いた方へ

展覧会は終了していますが,今回の企画の解説が公式YouTubeチャンネルにてアップされているので気になった方はこちらを見ていただくとよいかと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?