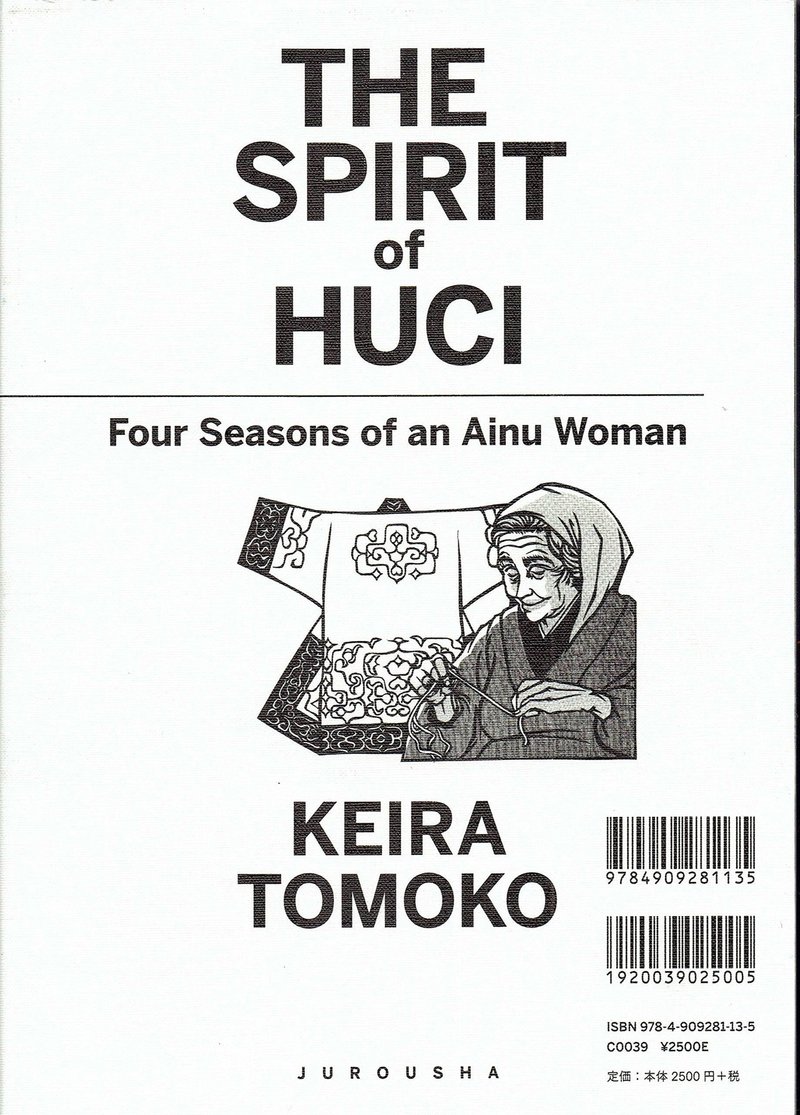

フチの伝えるこころ

みなさんご機嫌よう。もーやんです。

本日は秋の読書感想文。

アイヌ文化を広く伝えた故・計良智子さんの新聞連載をまとめた『フチの伝えるこころ』をご紹介。

○どんな本?

計良智子さんが「織田ステノ」さんというフチ(おばあちゃん)の元に住み、体験した生活・手仕事をまとめた手記。

右から開くと日本語版で、左から開くと英語版という面白い本。

かなり前の新聞連載を1冊の本にまとめてあります。数多くの人々の情熱が、英語版もあわせて出版するに至ったのだろうな、と窺い知ることができます。

フチと計良智子さんの生活そのものが、まさに生き字引というか、本として後世に残すべき宝だったのだと思う。

○油を調味料として使う

面白いのは、もはやレシピ本と言っていいくらい魚や野草を使ったレシピが掲載されていること。巻末の完成写真を見ると、意外な色味、質感に驚く。やっぱり油と塩を多く使うからか、色が濃い。

ラタシケプとかオハウとか、アイヌ語で紹介されるレシピは異国の味(*'▽')

たとえばプクサ=ギョウジャニンニクとか、分かるものは良いけど、タラの肝を煮詰めて採った『油』を調味料として使うとか、味が分かんないよ。

イクラ餡?をかけたお団子とか。美味しそうだったな。

○生きることとは

印象的だったのは、アイヌの文化を紹介してはいるけど、おばあちゃんとの四季の手仕事を淡々とつづることで、他に余計なことは書いていないこと。

仕留めた熊に祈りを捧げる儀式について触れていた場面もあったけど、終始、明日・数か月後・来年のために…と、食糧や薪を集め、保存していく日々。

アイヌ、とりわけ女のアイヌにとっての生活とは、「食べる」ことと同じ意味を持っていたのです。

すごくシンプルで、私にとって一番納得のいく生きる目的でした。

生きるために、生きる=食べる

夢とか、目的とか、私にとってあまりしっくりこないの。

もちろん、ワクワクすることやしてみたいことはあるけど、そのために生きてるかというと・・・?

単純に、死ぬまで生きる。

生をまっとうする。

そのために日々の暮らしを積み重ねる。

動物的ともとれるけど、そんな感覚を持つ私にとって、この本はすごくしっくり、すんなり。

織り重ねた1人の人間としての道が、1つアイヌの女としての特徴を持っていて、そこに文化遺産的な面白さもある。そんな本です。

けど、根本的な部分では、生身の人間として誰もが同じ側面を持ってるからこそ、静かにつづられる生活に、共感と美しさを感じて惹かれるのかな、と思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?