『The Last of Us Part II』の真実

過去10年で最も盛んに批評されたビデオゲーム作品といえば、2020年にNaughty Dogから発売された『The Last of Us Part II』だ。

発売当初の本作への評価はまさに賛否両論で、絶賛するレビューもあれば、激しく批判するレビューもあった。中には出演者への脅迫さえ行う者もあらわれ、一口に批判と言っても、明らかに品質の低いゲームに向けられる失望以上の「憎悪」に満ちたレビューが多かった。しかも前作『The Last of Us』は満場一致で絶賛され、世界中の賞を受賞した作品だったのだ。

実は筆者にとっても、本シリーズは大変思い出深い作品である。そもそも筆者が今こうしてゲーム批評を執筆しようと試みたのは『The Last of Us』にいたく感動したからだし、「ゲームゼミ」を設立しようと試みたのも、『The Last of Us Part II』を取り巻くゲーム批評の実情に無力さを痛感したからのであり、つまり筆者自身のキャリアの節目に関わる作品なのだ。

あれから4年経過した現在、当初の論争は沈静化しつつある。さらにHBO版ドラマ「The Last of Us」がクリエイティブ・アーツ・エミー賞で8冠に輝き、さらに「Part II」を前提にした続編の発表、直近では1月19日の『The Last of Us Part II』のリマスター版発売もあり、改めて『The Last of Us Part II』とは何だったのか、冷静に思い返す人も多いと思う。

この4年のクールダウンと、その間に行われた再評価、そして筆者個人がゲームゼミで培ってきた筆力と、その間に読んだ膨大な資料と作品の研究により、今こそゲーム史上に残る怪作「The Last of Us」シリーズの真髄に迫る好機が巡ったのではないかと思う。

そこで本稿では2013年の『The Last of Us』、2020年の『The Last of Us Part II』の2作を通じ、一連のシリーズが一体何を描こうとしていたのか、その背景にあったものは何かを、筆者がおよそ10年近く考え、ゲームをプレイし、開発者たちの膨大な資料を読み込んだうえ、日本どころか海外のメディアにも掲載されないファクトの数々を提示することで、「The Last of Us」とは何だったのかという「真実」を明るみにしたい。

なお断っておくと、本稿の主な趣旨は「The Last of Us」シリーズに対して「良い」「悪い」という筆者の個人的な審美をすることではなく、あくまで本シリーズに関して、広く知られていない背景、真実、解釈について提示すること、すなわち「批評」が主な目的である。(ただそれを踏まえ、後に筆者個人の見解を示した批評を別に執筆する可能性はある)

むしろ本稿を通じ、読者諸賢がそれぞれ本シリーズで味わった体験を振りかえり、その価値を審美していただければ、この上ない幸いである。

以下、『The Last of Us』『The Last of Us Part II』、およびその参照となった一部の作品に関するネタバレを含む。

そもそも「The Last of Us」とは何か

4年ぶりということもあり、改めて作品の簡単な略歴について説明しよう。以下の内容はシリーズのネタバレを含むため、内容を熟知しているファンもしくは全く知らない方は読み飛ばして構わない。

「The Last of Us」シリーズは、2013年にPS3向けに発売された『The Last of Us』と、2020年にPS4向けに発売された『The Last of Us Part II』の2本を中心とするゲームシリーズである。どちらも人体の脳に寄生するように変異した冬虫夏草によって文明が崩壊した、ポスト・アポカリプスの北米大陸を舞台とするビデオゲームであり、そのタイトル通り2作は明確に連続した作品として構成されている。

1作目、『The Last of Us』はパンデミック発生の前夜から物語が始まる。シングルファーザーのジョエルは、愛娘のサラと二人きりで何気ない日常を謳歌していたが、ある時に冬虫夏草のパンデミックによって娘を失う。それから20年経過し、娘とともに生きがいも失ったジョエルは、秩序を失った社会で荒くれとして過ごしている。そこで偶然にも請け負った仕事が、一見どこにでもいる普通の少女、エリーを反政府組織・ファイアフライの要所まで護衛するというものだった。

目的地が近く、報酬もいいからと渋々受託したジョエルだったが、行く先々でトラブルに見舞われ受け渡し地点を点々とする。しかしそのトラブルを乗り越えるたび、最初はぎくしゃくしていたエリーとの間に絆を結んでいくジョエル。そしてようやく反政府組織までエリーを送り届けることに成功するが、護衛の本当の目的は特殊な抗体を持ったエリーを犠牲にワクチンを作るというものだった。その事実を知ったジョエルは、ファイアフライを壊滅させ、昏倒しているエリーを持ち去ってしまう。

そして全てが終わった車中、起き上がったエリーが何があったのかをジョエルに問い、そこでジョエルは「他に免疫がある候補が何人もいた」と嘘をつく。嘘を一通り聞き終えたエリーは、ジョエルに向って「誓ってよ」と言い、ジョエルが「誓うよ」と答えると、画面が暗転してエンドクレジットが流れる──。

この極めてドラマチックなプロットと、それに準じた俳優たちの演技およびモーションキャプチャー、切ないカントリーミュージックを織り交ぜたドライな演出、当初のビデオゲームとしてはいずれも画期的な表現と、それに負けず劣らずシームレスで奥深いサバイバル・シューター要素がそれぞれ組み合わさり、結果的に『The Last of Us』は2013年のあらゆるゲームアワードを総なめにするほど大絶賛を受けた。

では、この大絶賛を受けた『The Last of Us』を生み出したのは、一体だれなのだろうか。この中心的人物が、本作のディレクター、ニール・ドラッグマン(Neil Druckmann)である。

左側に立っているのがニール

実際、「The Last of Us」とはニール・ドラッグマンの個人的な作家性が全面化した作品と言い切ってしまったよいだろう。「The Last of Us」1作目、2作目でディレクターとライターを兼業し、映像版「The Last of Us」の共同監督まで務め、そもそも企画そのものがニール個人の持ち込みであることから、北米の大作ゲームとしては異例なほど個人の裁量が大きく、いわゆる「作家性の強い」ゲームであった。

よって本作を語るにあたっては、このニールという人間の半生を知る方が手っ取り早い。そこでまず、ニールが一体どのような経緯で本作を開発するに至ったのか、簡単に説明する。

ニール・ドラッグマンは1978年、イスラエルのテルアビブ近郊のユダヤ人家庭に生まれる。1989年に一家でアメリカに移住すると、フロリダ州立大学でプログラミングを、カーネギーメロン大学で映像とゲームについて学び、2003年ゲーム開発者が集まる「GDC」に出席。そこで登壇したNaughty Dogの創業者ジェイソン・ルービンに自分を採用するよう直談判したところ、晴れて2004年Naughty Dogとして初のインターン生として採用される。(なお原則としてNaughty Dogは未経験者を採用しておらず、ニールは例外的採用だった)

Naughty Dogに採用されたニールは、早くも頭角を現す。PS2向けの『ジャック×ダクスター』ではプログラマーとして参加し、その実力が認められると、次は初代『アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝』にレベルデザイナーとして参加。さらに続編『アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団』でプロットに問題があると見ると、ゲームデザイナー兼シナリオライターとして参加した。

このようにニールは炎上しかけた社内プロジェクトに現われては、プログラミング、ゲームデザイン、シナリオライティングとそれぞれ異なる技能で手を加え、Naughty Dogの窮地を救い続けた。

こうした功績が認められると、ついにニールはNaughty Dog最大のミッション……すなわち、新規企画の立案と実行を、先輩であるブルース・スタンレーとの共同監督で手掛けることになる。この時のニールは32歳、インターン生として採用されてたった6年目である。このスピード出世からも、ニールがいかに逸材であったかは言うまでもない。

全く違う結末だった『The Last of Us』と、ハードボイルドの去勢

さて、「クラッシュ・バンディクー」「ジャック×ダクスター」「アンチャーテッド」とヒットを飛ばしてきたNaughty Dogの新規シリーズの開発は、当然ながら大きなプレッシャーのかかる重労働だった。そこでニールは、自身の渾身ともいえる企画書を実現に移そうと試みる。

それが、カーネギーメロン大学の在学時代に受けたジョージ・A・ロメロ(ゾンビ映画の起源『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の監督)の授業で思いついた、とある企画だった。

当時、カーネギーメロンで教鞭をとっていたロメロは、当時の学生たちに「Project NOTLD」という授業を課した。これはロメロの『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』のゲーム版をロメロ自身にプレゼンしてみよというもので、そこでニールが提案したものが、上田文人の『ICO』をベースにしたゾンビゲームというものだった。プレイヤーは中年男性を操作して少女をゾンビから守るが、男性には心臓病があり、その発作が来ている間は少女に切り替えて男性を守る、というゲームメカニクスだったという。

既にこの時点で、『The Last of Us』にかなり近しいコンセプトであることに、実際に作品をプレイした読者は驚かれたかと思う。まずゾンビを使うアイディア自体、何を隠そうロメロ監督直伝のものだったわけだし、『ICO』から引用した男女の絆を結ぶメカニクスに関しても、作中のジョエルとエリーの関係にそのまま当てはまる。

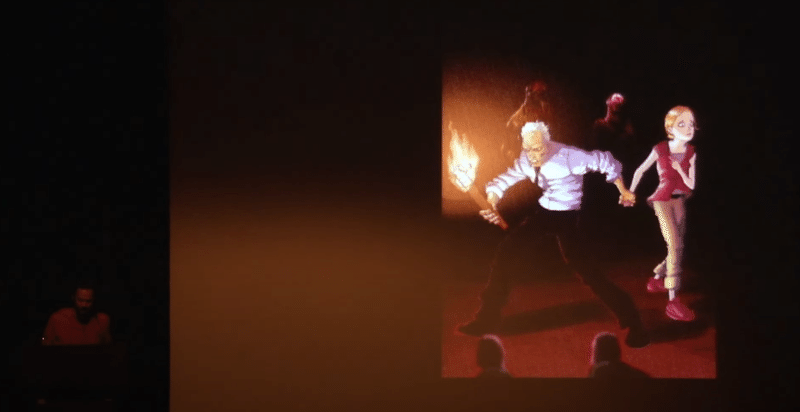

しかしニールにとっては、ゲームプレイ以上にストーリーに思い入れがあったようだ。元よりニールはイスラエル時代からアメリカの漫画や映画を見て育ち、Naughty Dog入社後も、ゲーム開発の多忙な時期にもかかわらず、漫画を描いており、その中で『The Turning』というタイトルのものを出版社に持ち込んだことさえあったという。

中でもニールが強く愛着を持っていたのが、フランク・ミラー原作の漫画『シン・シティ』、特に「イエロー・バスタード(The Yellow Bastard)」というエピソードだった。

「イエロー・バスタード」の主人公は、心臓病を患い、余命いくばくもない老刑事ハーティガン。ハーティガンは上院議員の息子という立場を悪用する強姦魔ロアークを追っていた。そして間一髪、ロアークに襲われかけたナンシーという少女を救い、ロアークを半殺しにして逮捕するものの、今度はロアークの父親からナンシーを人質に取ったように見せかけることで、ナンシーに対して娘のような情が生まれていたハーディガンは告発を取り消してしまう。

その後、ロアークは約束を反故にしてナンシーを拷問にかけてしまうものの、怒ったハーディガンによって手下ともどもロアークは殺され、そして、ロアークの父親からの報復を防ぐためにハーディガンは銃で自殺をする。そしてナンシーだけが生き延び、自分を守ってくれたハーディガンを弔う──要約すると、このようなストーリーだった。

実際に『The Last of Us』をプレイした人であれば、このエピソードと本作の類似点の多くに驚かれたかもしれない。失うもののない高齢のタフガイという主人公の像と、彼が娘のように庇護しようとするヒロインとの倒錯的な関係性、何より、ヒロインが危機に晒されてからの主人公の羅刹の如き復活は、本作の「冬」における主人公交代と、「春」におけるファイアフライ襲撃のシーケンスそのものである。

つまり『The Last of Us』は写実的な映像に反して、フランク・ミラーのノワール風コミック、ひいてはフランクの源流におけるロバート・E・ハワードやレイモンド・S・チャンドラーによるパルプ・マガジンのマッチョな男性的美学、すなわち「ハードボイルド」を輸入することで、ビデオゲームの本質たる「暴力」をドライブさせていったのである。(なおハードボイルドの主人公は男性に限った話ではないのだが……)

付け加えると、本作はハードボイルドの現代的映画としてコーエン兄弟の『ノーカントリー』、あるいはアルフォンソ・キュアロンの『トゥモロー・ワールド』が直接参照されており、『The Last of Us』は小説・漫画にくわえ映画的なハードボイルドも継承していることからも、本作を「ハードボイルドのビデオゲーム的解釈」とみなすことができる。

しかし、『The Last of Us』とこれらハードボイルド作品との大きな違いが、「結末」である。

「イエロー・バスタード」において、ハーディガンは自身が振りまいた暴力を自覚した上で、報復の連鎖を防ぎ、ナンシーへのダンディズムを貫徹するため、ハーディガンは自殺すること=少女のため犠牲になることを選ぶ。この「イエロー・バスタード」の結末に見る、ダンディズムの貫徹と、それに伴う「愛と犠牲」という行動は、まさしくハードボイルドの典型であり、特に驚くことはない。

実際、ハードボイルド的映画として引用された『ノーカントリー』や『トゥモロー・ワールド』、さらに「イエロー・バスタード」の原点であるパルプ・マガジンにおいても、男性キャラクターが愛のために犠牲となる、少なくとも犠牲となる覚悟を決める展開は見られる。

こうした既存のハードボイルド作品に対して、『The Last of Us』のジョエルは、報復が十分に予見できるほどの暴力を振る舞きながら、自らの命や大切な何かを犠牲にするわけではなく、エリーと共に逃亡してしまう。そしてエリーから「誓って」という、ある種の呪詛によって、曖昧に物語が終わる。すなわちハードボイルドの典型が「去勢」され、ダンディズムを貫徹しきれないまま終わるのである。

では一体どうして、このような結末となったのか。ここで興味深いのが、実はこの「誓って」エンディングは、開発終盤になって作り直されたものだったという、日本どころか、北米でもあまり広く知られていない「真実」だ。

実は、開発中の『The Last of Us』プロットでは、ジョエルがエリーを奪還してもエンディングを迎えることなく、そのまま物語が続く想定だった。

エリーを奪還したジョエルは、彼女と共にファイアフライの病院から逃げ出し、牧場の小さな家に隠れる。しかし、ファイアフライのテス(当初はマーリーンと立場が逆だった)は部下が虐殺されたことで怒りに燃え、部下を引き攣れてジョエルたちを捜索、ついにジョエルの隠れ家を発見する。包囲されたことを悟ったジョエルは、エリーに「この場から逃げろ、俺は後で追う」と話す。

ついにテスはジョエルを捕まえるが、エリーを逃した後だった。テスはエリーの行方を尋問するためにジョエルに拷問をかけるものの、既に自分にとってエリーがすべてだったジョエルは何も話さない。ジョエルの覚悟を悟ったテスは、彼に銃口を突き付ける。そこで主人公はエリーに変わる。無我夢中で逃げるエリーは、「後で追う」というジョエルの言葉が嘘であることに気付き、踵を返して牧場へ戻る。すると、まさにテスがジョエルを撃とうとする瞬間だった。その時、無意識のうちにエリーはテスを撃ち殺す。そしてジョエルとエリーはその場から逃げ出し、サンフランシスコの金門橋で滅びゆく人類の行く末を見届ける──。

これが『The Last of Us』というゲームの本来のプロットだったということを、開発者のニール・ドラッグマン自らがトロントで開催された開発者会議で語っている。我々の知る「誓ってエンディング」は、この当初のエンディングから大きく変更されたものだったのだ。

この「旧エンディング」の存在は、「誓ってエンディング」と比べて明らかに「イエロー・バスタード」の影響を、ひいてはパルプ・マガジンとノワール、ハードボイルドの文脈を率直に踏襲したものと言えるだろう。ジョエルはハーディガンと同じように暴力を敢行し、報復の連鎖を自らの犠牲によって終わらせようとする。しかも、そこにエリーがやってきて「犠牲」を防いで「ハッピーエンド」を掴む。

逆に、なぜこのエンディングから現在のエンディングまで変更されたのか。この理由について、ニールは自身が納得できなかったという理由を語っている。特に『The Last of Us』開発中に自身に娘が生まれたことで、果たして父親として娘に何をするべきか、それは彼女をできるだけ自由にしてやることであって、(旧エンディングのように)彼女の未来を束縛することではないというのが、IGDA Toronto 2013で語った表面的な答えであった。

しかし筆者は、このニールの答えは、本音ではないか、少なくとも本音の一部に過ぎないのではないかと疑っている。

この点については後々論ずるとして、とはいえこのニールの変更によって『The Last of Us』は未曾有の大ヒットとなり、2013年のGOTYを総なめにしたというのは、既に論じた通りだ。そして、そのままニールの名前もまた伝説的なゲームデザイナーとして名を刻まれることになるのだが、彼が2020年に出すことになるゲームによって、彼の評価もまた大きく変化することになる。

そう、ここからが本題だ。

『The Last of Us Part II』の衝撃的な冒頭は、なぜ起きたのか

『The Last of Us Part II』の存在が初めて公的に明らかにされたのは、2016年のことであった。それから2017年に初めてトレイラーが公開され、2019年には発売日も決定した。当初はかのニール・ドラッグマンの手掛ける名作の続編ということで、間違いなくPlayStation独占タイトルとして最も注目を浴びた作品となっており、発売前のメディアレビューもいずれも高評価だったことから、ファンは一層期待を寄せた。

しかし発売日の2020年6月19日、全世界のファンは衝撃を受けた。少なくとも困惑し、混乱した。一体なぜか。そう、本作の冒頭において、主人公のジョエルが殺されてしまうのだ。それも、前作には名前も出てこなかったキャラクターによって、ゴルフクラブによって何度も殴打され、無惨に殺されてしまったのだ。

本作に対する評価は様々寄せられたが、何よりも話題となったのが、この前作主人公に待ち受けていたあまりにも過酷な運命だった。更にそこから、娘だったエリーは報復のために血を血で洗う、地獄のように先行きのない復讐譚が始まることも輪にかけて衝撃を与えた。仮にも「きれいに」まとまった前作に対し、本作では突然、前作の「きれい」を全てぶん投げて、一気に絶望のどん底へと叩き落とす物語が繰り広げられたのである。

これこそ、冒頭でも述べたような『The Last of Us Part II』が過去10年のゲーム史において最も賛否分かれ、スキャンダラスにその批評性を問われた所以である。仮にプレイヤーが長い時間をかけて寄り添った主人公を、無惨にも殺すとは何がしたいのか?ニール・ドラッグマンは狂人か?ファンを愚弄しているのではないか?そう憤る人は今も多数いる。

事実として、これほどの予算と期待を背負ったタイトルが、これほど挑戦的、あるいは挑発的な展開を迎えたことは前例がなく、それ自体をどう評価するかは置いておくにせよ、一体どうしてそんな作品が生まれたのか、その背景と本意はどこにあるのか、当時から今まで疑問に思う人は少なくないのではないだろうか?ここからついに、この背景にあった真実へと踏み込んでいきたい。

──と、大層な前振りをしたが、実はここまでの文章の中に、「いったいなぜ、『The Last of Us Part II』が衝撃的な冒頭にしたのか」などという疑問に対するヒントが、発売前から十分残されていたことを、注意深く読んだ読者であれば気が付かれただろう。

ここで思い出してほしいのが,先述したプロトタイプ版『The Last of Us』のプロットである。プロトタイプ版において、ジョエルはエリーとともに逃げ出し、自らを犠牲にしてエリーを逃がすものの、ジョエルが殺されようというその瞬間にエリーが救うという展開だった。

つまり、『The Last of Us Part II』におけるジョエルの死とは、とどのつまりニールが構想していたプロトタイプ版を改めて引っ張り出した「原点回帰」に他ならない。

そしてこのプロトタイプ版の元をたどれば、ニールが大学時代、ジョン・ロメロに提出したゾンビゲームであり、このゾンビゲームのベースになっているのは、ニールが幼少期に没頭したフランク・ミラーの「イエロー・バスタード」だ。すなわち『The Last of Us』は彼自身の半生を賭けた属人的な作品であると同時に、その原点にはパルプ・マガジンのハード・ボイルドがある。

ハードボイルドとはすなわち、「イエロー・バスタード」で描かれた、中年男性と少女の倒錯的愛情と、その倒錯の末に迎える中年男性の死を伴う「犠牲」。もっといえば、この「イエロー・バスタード」以前において、レイモンド・S・チャンドラーやロバート・E・ハワードらによって脈絡とパルプ・マガジン上で描かれてきた、マッチョなダンディズムの貫徹、つまり「ハードボイルド」こそが、彼が物心ついた頃から一貫して抱いていたテーマであり、その成就こそが『The Last of Us Part II』の企図だった。

そしてこの矛盾を鑑みれば、既に「なぜ、『The Last of Us Part II』でジョエルを殺したのか」などという疑問は、極めてシンプルであり──むしろ前作の本質を鑑みる程、明白である。つまり、最初からニールはジョエルを殺すつもりだったのである。本作がハードボイルドを貫く以上、ジョエルが死ぬ、少なくとも死を覚悟する瞬間が欲しかった。これはすでに述べたとおり、過去様々なハードボイルド作品の顛末が男の犠牲で締めくくられることからも符号が合う。

それはナンシーを守ろうとするハーディガンや、無謀な賭けに人生を投げ入れたモス、血を流しながらもボートを漕ぐテオ。いずれにしろ、ハードボイルドの美徳とは、男性性を死(もしくはその覚悟)によって至高へと昇華する儀式だ。だからこそ、ニール自身があたかも「ジョエルの死が衝撃的なものだ」と訴えているのは、半ばフェイクである。何故なら彼自身が愛好したと公言したハードボイルドの作品において、男性主人公の死、あるいは死を賭けるほどのダンディズムを、軽視する作品があるはずもない。

事実、プロトタイプ版『The Last of Us』において、ジョエルはエリーを救うことの代価として、自らを犠牲にすることを選ぶ。これは逆説的に、「自らを犠牲にする」というハードボイルドのお決まりを踏襲する=対価を支払うからこそ、世界の代わりにエリーを救うという独善的選択を肯定しうるロジックがあった。つまりジョエルの死は彼が半生をかけて追求した「ハードボイルド」の予定調和であり、前作で曖昧にされたジョエルの罪に対する精算、あるいは贖罪がなければ、その続編を作れなかったという考えだったのかもしれない。

しかし、このハードボイルドの「予定調和」は、小説や映画、漫画においては一般的であっても、ビデオゲームにおいてそうではなかった。

さて、問題はここからだ。1作目『The Last of Us』を発売した直後、ニールはプロトタイプ版を「失敗」だと言い、これを変更できたのは「周囲のアドバイス」や「自身の心境変化」のおかげであると語っていた。しかし、実はこうしたニールの主張は、ある種の建前だったのではないかと筆者は疑っている。

そもそも現実的に考えて、2010年当時のニールが本心から作りたいゲームを作ることは難しかった。それはニール自身、業界歴だった6年の実績のない若者だったうえ、実際に周囲のソニーがプロトタイプのアイディアに難色を示したこと、何より共同ディレクターにしてNaughtyの古参であるブルース・ストレイリーとの折衝もあったことをニールは語っている。Naughty Dogというスタジオ自体、「アンチャーテッド」な快活な娯楽作品を手がけるブランドイメージもあったことも忘れてはならない。

ニール自身の心境の変化に加え、こうした様々な配慮、責任、印象などが合わさり、結果的にジョエルが犠牲となる(仮に生き残っても、拷問によって重度の障害が残る可能性が高い)という、ハードボイルドとしては一般的でもビデオゲームとしてはあまりに過酷で、プレイヤーにとってあまりに辛い結末は変更され、それらが曖昧かつ不穏にまとめた「誓ってエンド」へと変更されることになった。

こうして結末を書き換えた『The Last of Us』は、結果的には成功した。しかし、実のところニールが本当に描こうとしていたものは「失敗案だった」と認める形で、去勢されてしまった。まさにここが、完璧に終わった『The Last of Us』の続編を作ろうと試みた、ニールの大きな動機だったのではないかと考えている。

それから7年後。『The Last of Us Part II』の発売に至る頃には、ニールを取り巻く環境は1本目の『The Last of Us』の時代から大きく変わった。

まだ6年目の青二才だったニールは、『The Last of Us』に続き『アンチャーテッド4』までヒットさせ世界的クリエイターになった。もはやソニーの役員はニールの実力を完全に認め、支援を惜しまない体制を作っていたうえに、ニール自身もNaughty Dogの共同代表にまで昇り詰め、更にニールと対等に議論をしていた唯一の存在、ブルースも2017年にNaughty Dogを退職していた。名実ともに、ニールはNaughty Dogの全てを、思うがままゲームを作る権力を手に入れたのである。

言い換えれば、『The Last of Us Part II』はニールにとって、ある種もっとも純粋に自身の作家性を盛り込んだ、つまり自分の思うがまま作ったゲームなのだ。

2013年に去勢されたハードボイルドを、2020年に改めて隆起させることが、『Part II』という作品のひとまずの目標であった。ここまでは、ニール・ドラッグマンという男が半生をかけて追求したテーマ、そして彼がインターンから社長にまで登り詰めたキャリアを鑑みれば、概ね予想がつく。

しかし、単にジョエルを殺すためだけに、ニールがわざわざ新作を作ったわけではない。むしろ本作は、誰もが注目した「ジョエルの死」から物語が始まる。それはエリーとアビーという2人の主人公、そしてWLFとセラファイトという2つの組織の物語、そして抽象化されたシアトルだ。そして興味深いことに、この「ジョエルの死」の後にこそ、ニールの真の作家性とでも呼ぶべき根源が垣間見えるのである。

『The Last of Us Part II』を理解するための2人の主人公、2つのテーマ、2つの視点

このように『The Last of Us Part II』とは、2013年にブルースとの共同監督で送り出した『The Last of Us』では不完全燃焼だった、あるいは不十分だった自身のテーマを、十全な権力と実績を重ねた状態でリベンジすること、言い換えれば、『The Last of Us Part II』はニール・ドラッグマン個人の作家性の成就という点にこそ真意があった。

しかし、この「ニールの作家性の成就」という点は、前作でやり残した「ジョエルの犠牲」言い換えるとハードボイルドの貫徹だけではなかった。実際にプレイした人間なら知っての通り、実際には「ジョエルの犠牲」によって、エリーとアビーの2人の主人公の物語が動き出すのである。

そして彼女たち2人の主人公を通じ、ここまで論じてきたジョエルを通じた「ハードボイルドの貫徹」というテーマと同じか、むしろそれ以上に深い、ニール・ドラッグマンという作家による虚構・現実・ビデオゲームに対する愛憎が怒涛の勢いで盛り込まれ、それが最終的に到達することによって、ビデオゲーム史上にも稀な体験へと至るのである。

では、この2人の女性主人公の物語は、一体ニールにとって何が目的だったのだろうか。ここからは、エリー編とアビー編の2人の主人公を、さらに2つのテーマ、そして2つの真実という形でそれぞれ分析していき、それぞれにニールが託そうとした自身の志について解説していきたい。

(以下、『The Last of Us Part II』という作品について、2人の主人公の視点から、それぞれの背景と文脈を掘り下げつつ、議論を深めていく。この中で事実や推測は、前作の「ハードボイルド」以上の内容となり、ひいては一つのゲーム作品をどこまで読み解けるかというゲーム批評の限界に挑戦した内容となっている。

同時に、これほどの時間と労力(具体的には新書一冊分ぐらい)を1本のゲーム批評に費やせるのは、ゲームゼミの購読者の支援あってのものに他ならない。もし興味を持っていただけたなら、この先も購読いただけると幸いである)

ここから先は

「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。