不戦勝ワントーンコーデ/地元を濡らす雨になるの

ある日、友人が真っ白な姿で登場した。

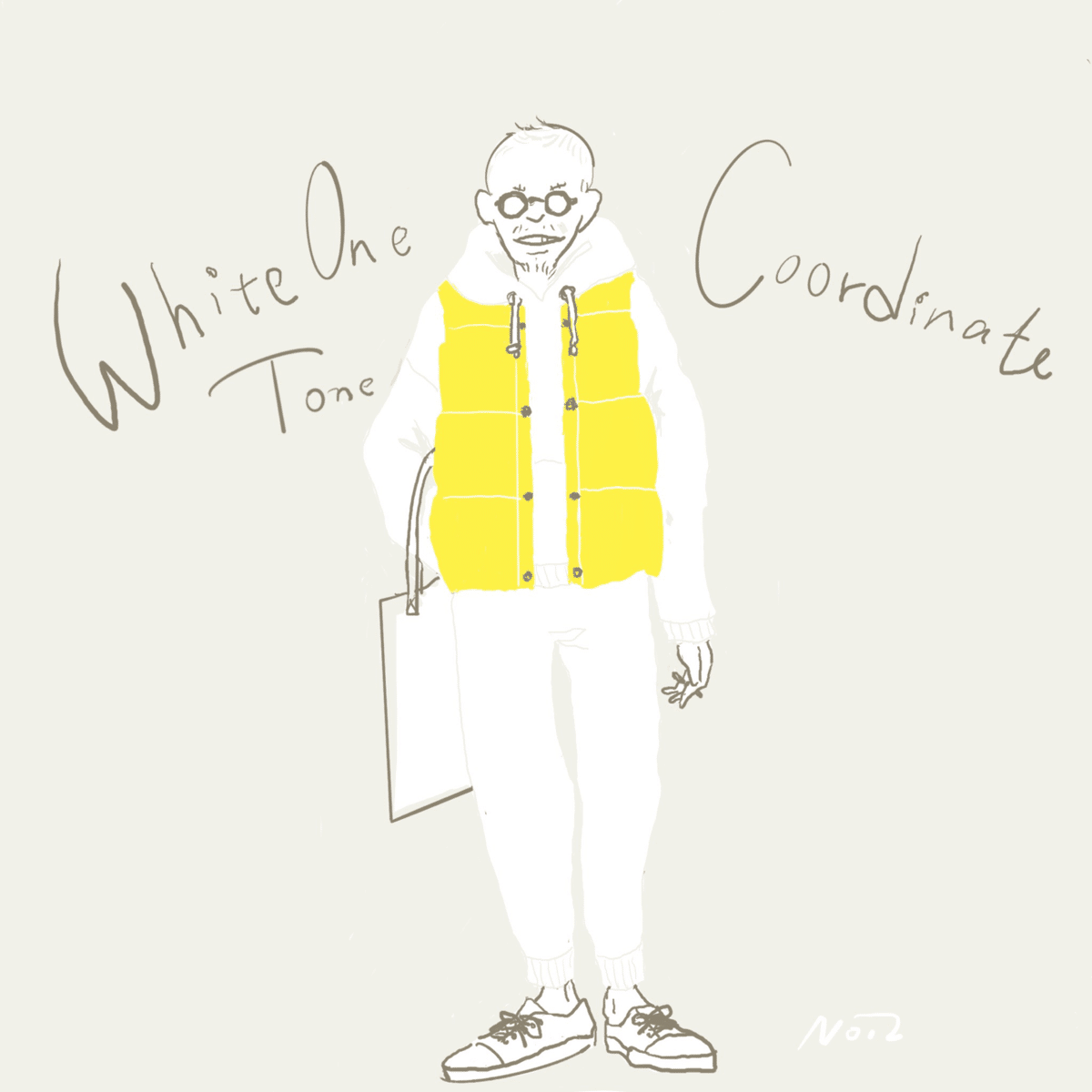

うんと年上のその友人は短い白髪でむき出しの頭の形がかっこ良い男だった。白いパーカーに白いジャージ素材のパンツに白いスニーカー。その白さとシワのなさとリブ部分のへたってなさに部屋着感や生活感は皆無だった。ピリつくほどの白。ダウンベストだけが黄色い。ちょっと視界に入っただけで彼は白く光っていた。

神かと思った。

2000年代初頭の我々に「ワントーンコーデ」という言葉はまだなく、

「白い!」

「ぜんぶ白い!」

「おしゃれすぎる!」

「頭からつま先まで白い!」

「悔しい…この神々しさは出せない…」

こんなに好評だとはと彼はいつものように煙草を吸って笑った。これほど早く白髪になりたいと思ったことはなかったくらいかっこよかった。

10代も20〜30代も60代もごちゃまぜになってデッサンばかりしていた頃の話。

一度履いたスニーカーは二度と履かないみたいなヒップホップの白はこういう圧なんだろう。怖いほど白くてかっこいい。いつか全頭白髪になった日には、私も全身白コーデで神のごとく若者たちの前に立ちたい。

保育園のお昼寝の時間、ふと死について考え出して怖くなっていた。

「寝てる場合か!」と。

初めて母方の祖父の死を経験した頃だ。人は必ず死ぬ。こうして寝てる間にミサイルが飛んでくるかもしれない(当時今のように外国からミサイルは飛んで来ていなかったにも関わらずそう思っていた)。死ぬって息が止まるんだよね。必ず死ぬなら必ず苦しいな。その痛いと感じることも無い状態とは?

思考が深まりすぎた辺りで「やーめた!」と、無理矢理昨夜見た歌番組のことを考えることにして打ち消した。

夜中にその思考にはまってしまったときは、両親の部屋に行き布団に潜り込んだ。人の体温に触れているとさっきまでの未知なる死への思考は溶けるように消えていき、いつの間にか眠っていた。

そのうちに、自分が燃えて煙になったり灰になったりして水蒸気になって雨になって地元の大地を湿らせて草木が生えるならまあそれも悪くないかと思い、漠然とした怖さはなくなった。急ぐことでもないし、恐怖心から絶対死にたくないってものではない。

まあ永眠する場所が地元とは限らないのだが、この想像をする時に頭に浮かんでいるのは地元の山の中腹にある自分ちのお墓から町を見下ろしている景色だ。

ここからまた自分の親や友人知人がいなくなってしまうにつれ死生観はアップデートされていくのだろう。いずれにせよ「誕生日が来た」「友人と会った」と同じぐらい死は人間にとって地続きなできごとなので、少なくとも不自然なものでも怖いものでもない。

あともしあの世的なものがあったら、これまで無くしてきたものと再会できるのだろうと思う。小学校の時拾った六角柱状のきれいな水晶とか、気に入ってたベルトとか、ボロボロになるまで着続けて泣く泣く捨てたTシャツとかジーンズとか。会わなくなった友人もいるのかな。もういない友人とか。多分その当時の姿で。

その再会を楽しみとして。