第3話 斎藤嘉樹

2058年5月15日 火曜日

「SIDを処置することが本当に怖くないのか?」実家に帰ったとき父親にそう聞かれた。本当は少し怖い。

僕の年齢でSIDの処置をする人はまだ少数で、一般的には18歳以上、あるいは成人してから処置する人が多い。また幼児期の装着は何らかの精神疾患を及ぼすリスクが成人に比べると高いという話も聞いていた。

けれども僕が通っている学校では、早期のSID装着が推奨されている。

早い子で9歳、遅くとも16歳までには、SIDを装着した状態で授業を受けることか、この学校では当然とされていた。

リスクについては事前に説明されていたし(そのリスクはかなり低いということを含め)友達の何人かは、すでにSIDを装着していて、それを羨ましく感じていたことも事実だ。

僕にとってSIDというのは、しなくてはいけないこと、というよりも、して当然という感じに近かったのだと思う。

まず体格的には問題はないだろう。僕の身長は178センチで中学2年生の同級生の中では一番大きい。特別なトレーニングを受けてているわけではないのだけれども、普通の14歳の少年とは違うことを自分でも知っている。

今日これからSIDの施術を受ける。

そう考えると僅かな緊張が心に生まれるのが自分でもよくわかる。

鼻の穴に突っ込まれた機械の先から、SIDネットワークにつながるナノマシンが注入されたて15分ほどが経過したところだ。

鼻腔から吸い込まれたナノマシンは、まるで無数の光の粒子のように、高清奥で髄膜内部に向かって飛んでいく。粘膜を通過するとナノマシンは髄膜上層に付着し、細胞膜の隙間を向け、神経細胞を通過して、脳内に侵入する。その様子はまるで、雨粒が窓に叩きつけられる様子のように見える。

30分が過ぎるころにはSIDが有効化され、ネットワークに繋がる。脳がその活動に馴染むのは個人差があるが一時間以内には、意識的にSIDのほとんどの機能を使用できる状態になるってことだ。

わずか一時間、そう一時間の間に人類が5000年かけて積み上げてきたほぼすべての情報データベースに僕の脳がネットワーク化されアクセスすることができるようになる。

鼻からナノマシンを吸い込んで数分後に違和感があった。鼻の奥に冷たい水が流れ込んだような感覚、不思議なことに不快感はほとんどなかった、ちょっとした刺激はあったが、感覚が研ぎ澄ませるような気がした。

ナノマシンが、側頭葉の一部に位置する聴覚野を覆ったときに最初の声が聞こえると、施術前に技師から説明があったことを思い出す。

『ようこそSIDCOMへ』

唐突にその声が頭の中に響いた。

聴覚刺激が存在しないにも関わらず音が聞こえるというのは妙な感覚だった。そのこえはどこから聞こえているのか、その位置が全くつかめない。五感によって感知しているという感じがしない、そして自分がその声を思い浮かべているという感じもしない。

例えば、頭の中でだれか他人が話しているところを想像する。それが親とか兄弟とか、あるいは中のいい友達でも先生でもいい、彼らが彼らの声で、僕の頭のなかで話しているのとは、明らかに違う。彼らが話しているのとは全く違うところで、その声は話をしているのだ。

人間が認識できる場所ではない、認識の限界を超えているようなどこかから声が聞こえる。

「聞こえてくる」という感じではない。その声が「ある」という感じ。うまく言い表すことができない。頭の中に響いたと言ったけれど、うまく表現できない、聞こえてきたというのとはちょっと違う、今まで幻覚というのは聞いたことがないのだけれど、幻覚とか幻聴というのはこんななのだろうか?

その音声は続けた。

『まずファミリアの設定をします』

SIDの装着には万全に万全を重ね、ソフトウエア・ハードウエアの両面から頭脳に対して過度な負荷を与えないように工夫されていた。それは急激な変化だ、だがその変化に徐々に慣れるように、段階的に情報へのアクセス数はコントロールされる。ネガティブな副作用の発生をできる限り引き起こさないようにするためだと説明を受けた。

そのために考案された仕組みがファミリアと呼ばれる疑似人格を持ったAIアシスタントだ。SID装着者の意識とSIDの検索エンジンの間にAIアシスタントを据え置くことで、検索ループやハレーションを防止することできるとかなんとか、そういう説明だった。

最初に聞こえるのがファミリアからの声、音声案内らしいその解説的なアナウンス。

『最初に私の名前を呼んで下さい。ファミリアの設定はあとから変更できますので、お気軽にどうぞ。どのようなファミリアにするかはあなたの自由です。』

お気軽にと言われたけれど、ファミリアを何にするのかはずっと前から決めている。

僕は答える。

「ジュリア」

『ジュリアですね。次に性別を設定してください。』

「女性」

『女性ですね、年齢は?』

「13歳」

『13歳ですね、人種は?』

「アジア人日本人75%イギリス人25%」

『平均的はアジア人日本人75%平均的なイギリス人25%ですね、外見は?』

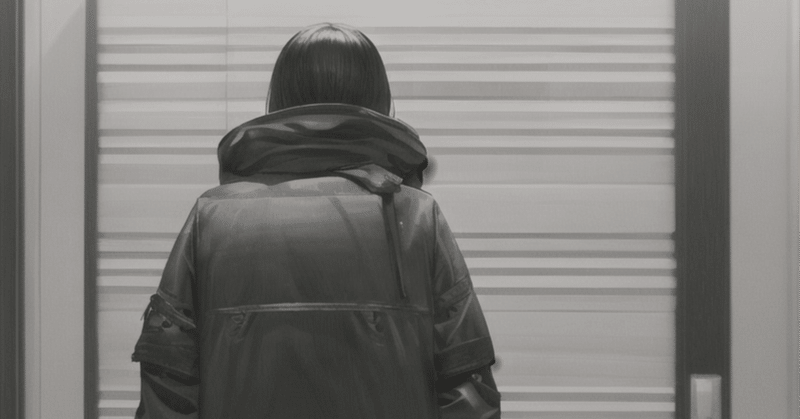

「黒髪のショートヘア、地味な和服を着ている」

『黒髪のショートヘア。地味な和服ですね、個性は?』

最初にされる質問は聞いていたし、何度も練習したのて滞りなく答えることができる。

「知的で冷静沈着、優しさがあふれる」

『知的で冷静沈着、優しさがあづれる、言語は?』

「日本語と英語、話し方は明るく、英語はどちらかというと日本語なまりがある」

『日本語と英語、話し方は明るく、英語はどちらかというと日本語なまりがある、表情は?』

「常に穏やかで、微笑んでいる。質問に対しては興味深そうに耳を傾け、適切な回答を返す。」

『常に穏やかで、微笑んでいる。質問に対しては興味深そうに耳を傾け、適切な回答を返す。特徴的なアイテムは?』

たしかこれが最後の質問だったはずだ。

「メガネを掛けている。頭には黒いリボンが飾られている」

『メガネを掛けている。頭には黒いリボンが飾られている。』

一瞬間をおいて音声が続く

『それでは初期設定に応じてファミリアを具現化します。細かい設定の変更はあとから何回でも可能です。』

『はじめまして、斎藤嘉樹さん、私はあなたのファミリアです。ジュリアと呼んでください。』

・・・微妙に思ってたのと違うな。

それが僕のファミリアジュリアの第一印象だった。

2058年5月16日 水曜日

『おはようございます、嘉樹さん。朝5時45分になりました』

日が昇ってから30分ほどの時間が過ぎて、部屋はもう十分に明るくなっていた。僕を起こすのはジュリアだ。

ファミリアのジュリアは物理的に存在しているわけではないから揺り動かして起こす、というようなことはできない。

あくまで音声や、ネットワークに繋がれた空調機器の温度を調整したりとか、送風機をなんとか工夫して風を送るくらいのことが、ジョリアにできることだった。

「おはよう」

僕はそう言いながら目を開ける。

ベッドの横でジュリアが僕を見下ろしていた。

へんな気分だ。

鳥のさえずりや木々が風に揺れる音とともに、まるで自然の一部のような部屋に溶け込むような声でもう一度話しかけてくる。

「今日は晴れで、気温は23度を超えるでしょう。午後には少し雲が出るかもしれませんが、降雨の心配はありません。素晴らしい一日になりそうですよ。」

ジュリアの言葉に急がされ、僕は布団から抜け出し、床を足につける。床のひんやりとした感触が伝わってくる。

「今、コーヒーを入れています。」

コーヒーメーカーがシューシューと音を立ててドリップしている、コーヒーの香りが漂っていることに気がつく。

「今日の予定は、午後に数学のテストがあります。それ以外は放課後にバスケットボール部の練習があるだけです。昨夜お話した通り、数学の最後の復習をしましょう。それと、夕食後に語学のレポートのお手伝いもしますよ。」

僕は昨夜のことを思い出していた。

午後2時にSIDの初期設定を終えて、チュートリアルにそってSIDのAR環境の調整を行う。アカウントやパスワードの設定はパソコンと違ってすることはない。なぜなら生体侵襲型BMIであるSIDのはその接続自体が唯一無二のものだからだ。

主に行う作業は2つキャリブレーションとARアプリの設定だ。

キャリブレーションは一般的なARデバイスとそう変わらない。

1番目は平面検出、周囲の床を見る、指示に合わせてAR環境に表示されるポイントを目に見える床と壁の境目に合わせたり。丸く表示されたAR環境に現れる丸や視覚の図形を重ねたりする。10秒もかからない。

2番めは姿勢制御。SIDが侵襲した脳内の神経情報にアクセスして前庭神経の情報を読み取る、同時に三半規管の情報も取り入れつつ音声に合わせて、右を向いたり左を向いたり、上を向いたり下を向いたりするだけの簡単な動作で完了する。視覚や聴覚情報を統合し方向感覚を認識する。

3番めにライティングと視点の調整、これも音声指示に従って表示されるAR図形の輪郭を目で追ったりする。網膜から入ってくる光の情報と統合し、ARオブジェクトの影や光の反射が現実世界に溶け込むように調整する。

最後に、ソフトウエアキャリブレーション。

ジェスチャーコントロールをスムーズに行えるように、手のひらを開いたり閉じたり、指で指したり、つまむような動作をしたり、何種類化のハンドサインを認識させる。これも10秒もかからなかった。

問題なくSIDが有効化され、僕も晴れてプラグドになったということだ。

プラグドになって二日目、まだ20時間も経過していないし、今のところリミッターが効いているからなのか、話に聞いていた情報無制限循環(Information Infinite Loop)や思考渦(Thought Vortex)も今のところ起きていない。

ジュリアの見た目はかなり変わった。初めて目の前に顕れたときとは服装も髪型も雰囲気もぜんぜん違う。話し方や声も変化している。

昨日夕食を終えたあと自分の部屋に戻ってから眠るまでのあいだ、ずっとジュリアの具象化設定をしていた。この段階はゲームの導入部でしかないのにこだわり過ぎなのかもしれない。いつでも思いついたときにファミリアの設定は変えられるのだから、なにも焦ることはないのに、どうしてこんなにこだわってしまうのか、自分でもよくわからない。

兄弟がいなくて、寂しいからなのかもしれない。6歳のときにこの学校へ来て8年、数えるほどしか里帰りしていないし親と話したのも数えるほどしかない、そいういう環境が、学友以外のコミュニケーションの相手としてファミリアにこだわりたい時気持ちを強くしているのかもしれないと考えたりする。

プラグドになって最初の二週間はファミリアの助けなしでSIDの操作を行うことはできない。「言葉」ではなく「思考」で入力するというのはそう簡単なことではないからだ。

思考が言葉になって声帯を通して音声になるまでの過程はこうだ。

意識の形成:最初に、何らかの刺激や状況が私たちの意識にアクセスする。これにより、認知や感覚が形成され、思考の過程が始まる。

思考の組織:意識の形成が始まると、僕たちの脳は過去の経験や知識をもとに、それらの情報を組織化し始める。ここで初めて、意味のある思考やアイデアが生まれる。

言語化:次に、僕たちの脳は、生まれた思考やアイデアを言語に変換する。これにより、言葉やフレーズが構築され、音声として発信できる形になる。

発声の準備:言語化された思考は、脳から発声に関与する筋肉(声帯、舌、唇など)への指令として送られる。そして、発声に必要な筋肉の動きが準備される。

発声:最後に、指令を受けた筋肉が動き、声帯が振動し、音声が生成される。この音声は、口腔や鼻腔を通り、最終的に聞こえる形になる。

こんなふうに思考が音声になって発信されるまでの過程は、意識の形成、思考の組織、言語化、発声の準備、発声といった複数の段階を得るのだけれど、実際はこれらの過程は、瞬時に行われるので実際にはほとんど意識されない。

プラグドのSIDは原則的に二番目の「思考の組織」の段階、意識の形成によって生まれた意味のある思考を読み取る(読み取るという表現が正しいかどうかはよくわからない、汲み取ると言ったほうがいいのだろうか)

けれども意識や思考をコントロールするというのはけっこう難しいのだ。人の意識はなかなか統一されない。言葉にして初めてベクトル化され概念が明確になる。

二日目の自分は、まだ5番目の発声を通してファミリアを使用する、指示したり命令したり質問や会話を行う段階にいる。実際のところ今の状態だとSIDを利用する意味というのはほとんどない、本来の機能の3%も使えていない。

SIDを使いこなせるかどうかは個人差が大きい。

満足に使えるようになるまでの期間にしても、その機能的な潜在する機能を何%使いこなせるかは人によってずいぶん違う。

使えない人間だとSIDの持つ能力の二割も活かすことができないし、そこまで使えるようになるまでの期間も人によって様々だ、二割程度なら一日で使えるようになる人間がいる一方で、1年以上使ってやっとその段階に達することのできる者もいる。

80%以上使える人は全体の5%以下でその人達は"Cerebrum Excelsior"(ケレブラム・エクセルシオル) -(ケレブラムは脳 "Excelsior"は"より高い"、"より優れた"を意味する言葉で、脳の力がより高いレベルにあることを表す)とかエクセルシオルとか呼ばれている。

100%引き出すことのできる人間はめったにいないという話だ。

そういう人は"Cerebri Magnus"(ケレブリ・マグヌス) - ("Magnus"は"偉大な"、"大きな"を意味し、脳の力が偉大なレベルにあることを表す)とか"Cerebralis Supremus"(ケレブラリス・スプレムス) - ("Supremus"は"最高の"、"至高の"を意味する言葉で、より高次元で最高の脳の力を持つ人々を表す)とか呼ばれているらしい。

さらにその上のクラスもいるとか、

"Cerebri Divinus"(ケレブリ・ディウィヌス) - ("Divinus"は"神聖な"、"神々しい"を意味し、脳の力が神聖なレベルにあることを表す)と呼ばれる人はSIDによって脳そのものの能力を100%以上引き出すことができて、身体レベルにまで影響を与えるなんて言われているらしいが、実際にいるのかどうかは知らない。そこまでいくと現実味がないし、都市伝説や反プラグドの一部の陰謀論が作り出した妄想なのだろうという説もある。

SIDが低コスト化したとはいえ、その価格は安価だとは言えない。誰でも気軽に購入できる価格ではないし、貧困層や収入の少ない人にとってはちょっと手の出ない価格だ。(と言っても給料の数カ月分なのでローンを組んだり何年か貯金すれば購入できるのだが)

非侵襲型BMIの利用者やアンチSIDの人間たちにとっては、プラグドたちは脳を機械化された人間は間違った存在や悪魔的な存在だとプロパガンダだかデマゴーグだかがネットワーク上に現れては消える。

曰く機械人間だとかそういうたぐいの陰謀論とか倒錯者の戯言。

SIDが普及し始めて20年近くが過ぎたが、それでも頑なにSIDの利用を拒む人間はけっこう多い。

世界中アチラコチラにいる。前世紀の遺物、セカンドミレニアムの老害たち、いろいろな呼び名がある。テロ組織もいろいろある。

その中でももっとも大きいのがDisconnectors(ディスコネクターズ)だ。この組織は、初めSIDネットワークの導入によって生じたデジタル・デバイドに抵抗するために設立された。2030年代の後半にはいって、アンプラグドたちが取り残され、社会的不平等が拡大する中で、彼らは独自のネットワークを構築し、プラグド社会に対抗するために団結していった。

Disconnectors(ディスコネクターズ)は、彼らがSIDネットワークから切り離されていることを象徴し、彼らがプラグド社会つまりはSIDネットワークの支配から自由になり、自らの運命を切り開くという意志を示しているとかなんとか。リーダーの名前はアレックス・マリック。彼は元々はSIDネットワークの開発者の一人だったが、その影響が社会に与える不平等について深刻な懸念を抱いていた。結果として、彼はアンプラグドたちと共にDisconnectorsを結成し、プラグド社会への抵抗を開始した。

最初の頃はまともな団体だったが次第に先鋭化してしまい今ではすっかりテロ組織そのものになってしまった。Disconnectorsの活動地域は世界中に広がっており、主に都市部のスラム街や過疎地域で活動しています。彼らはアンプラグドたちが暮らす地域で支持を集め、プラグド社会へのサイバー攻撃や情報漏洩を行っています。また、彼らは政府や企業に対する抗議活動を行い、アンプラグドの権利と機会の平等を求めているけれども。僕に言わせれば自分の足元に火をつけて騒いでいるだけのバカのようにしか思えない。もっとうまいやり方があるはずだ。

朝日が窓から差し込み、その光が部屋に広がり、少しずつ現実へと引き戻していく。寮の一室で目覚めた僕は、幼い頃の記憶に浸る。彼の前にあるのは、コーヒーカップと砂糖、そしてミルクの入ったピッチャーだった。

砂糖をカップに入れる。その音が静寂を切り裂くようだった。一杯目、二杯目、そして三杯目。まるで人生の甘さを三倍にしようとしているようだ、自分でも子供の味覚だなと思う。そして、僕はミルクを注ぐ。白いミルクがコーヒーに溶け込む様子は、もっと小さかった頃の無邪気さが大人へと変わっていくかのようだった。

ミルクがゆっくりとコーヒーと混ざり合い、その色が変化していく様子は、人生の出会いと別れを連想させる。それぞれの出来事が人生に新しい色を加え、より深みを増していくように感じられる。

僕はスプーンを持ち、ゆっくりとかき混ぜる。砂糖とミルクがコーヒーに完全に溶け込んだ時、自分の幼児期の思い出がふと蘇るのを感じる。この学校の学生寮に入る前、家族と過ごした日々、母親の顔。それら全てがこの一杯のコーヒーに込められているかのようだ。

お父さんはいつも朝コーヒーを飲んでいた。朝の食卓に香るコーヒーの香りは僕にとって家庭の象徴だった。母親が料理をするキッチンの横で父は端末に表示されるニュースを読んでいた。

僕は口にコーヒーを運び、一口飲む。初めて飲んだ砂糖の入っていないコーヒーは只々苦いだけだった。これは飲み物ではないなと思った。あれは三年くらい前の出来事だったなと記憶が蘇る。

コーヒーを飲み終えると同時にジュリアが聞いてきた。

「おいしいですか?」

「うん、懐かしい味だよ」と僕は微笑んで答えた。ジュリアは僕が親元を離れて学生寮に入って三年目の14歳の少年であることを知っている。まだ二日目だったが、彼女はすでに僕のことをよく理解し始めていたようだ。

「あの、ジュリア。お父さんが飲んでいたコーヒーのような、砂糖やミルクの入っていないコーヒーを飲むと、どんな気持ちになると思う?」僕は彼女に尋ねた。

ジュリアは少し考えてから答えた。

「砂糖やミルクの入っていないコーヒーは、苦味が強く感じられるでしょう。しかし、その苦味には大人になる過程で経験する困難や挑戦を象徴しているかもしれませんね。

お父様が毎朝飲んでいたコーヒーを飲むことで、お父様がどのような人生を歩んできたのか、少し理解できるかもしれません」

僕はジュリアの言葉にうなずいた。

「そうだね。大人になるって大変だけど、楽しいこともたくさんあるんだよね。お父さんが僕に教えてくれたように、僕もいつか誰かに教えてあげたいな」と言いながら、コーヒーカップを握りしめた。

ジュリアは優しく微笑んで言った。

「それは素晴らしい考えですね。私もあなたの人生のサポートを続けながら、一緒に成長し、学んでいきたいと思っています」

ジュリアの受け答えは完璧なように思えた、全てにおいて前向きで肯定的な言葉遣い。

彼女は僕をどんなふうに支えてくれるだろうか?

ただ、なにか物足りなさも感じる。ジュリアの性格に対する物足りなさといえばいいのだろうか。僕がジュリアに求めているものが今の時点で、僕自身それをはっきりと把握できていないとこに気がついた。

「ねぇジュリア、もし僕がどこかに悩みがあったら、どんなふうに僕を助けてくれる?」

僕は彼女にたずねた。

ジュリアは優しく答える。

「あなたの悩みに対して、まずはじっくりと耳を傾け、理解しようと努めます。

そして、あなたが自分で答えを見つけられるように、適切なアドバイスやサポートを提供します。時には、あなたが気づかない自分の弱さや課題についても指摘し、向き合わせることが大切だと考えています。」

僕はジュリアの言葉に深く考え込んだ。彼女が完璧なサポートをしてくれることは間違いないと感じる一方で、どこか違ったアプローチを求めている自分もいた。それにまだ言葉遣いがちょっと気に入らない。違和感もある気がする。

そんな僕の気持ちに気づいたのか、ジュリアは続けて言った。

「もちろん、あなたが求めるサポートの方法があれば、どんなことでもお話ししてください。私はあなたにとって最適なアシスタントになるため、常に学び、成長し続けます。」

その回答を聞いて、心の中で複雑な思いが渦巻いていく。

違和感、空々しさ、が、ましていく。

僕はジュリアの言葉に淡々と頷き、自分の求めているものが何なのか、もっと深く考える。僕はコーヒーカップを持ちながら、母のことを思い出す。母はいつも父に従順で、いつだってまるで自分の意思がないかのようにひたすら父の言うことに従っていた。僕は突然、自分がジュリアに求めているのが、そんな父と母のような関係なのかもしれないと気が付いた。

僕の心の中に、母の姿が鮮明に浮かんできた。彼女は何事にも逆らわず、ただ父の言葉を受け入れて生きていた。その従順さは一見卑屈にも見えるほどで、僕はそれをどこか隷属的な関係だとも感じていた。

母のことを思い出しながら、僕は自分がジュリアに対してどんな関係を求めているのか考える。母のような従順さや卑屈さを求めることは、果たして本当に僕が望むことなのだろうか。それとも違った関係を築くべきなのだろうか。

母の姿を思い出すと、僕のこころの中で「女は男に従うべきなのだ」という考えが強くなっていく。きっと、僕は自分もジュリアに対して、同じような従順さを求めてしまっているのだ。僕はジュリアに対してもっと違ったアプローチの表現を求めるべきなのか、それとも母のような従順さや卑屈さを求めることが正しいのか、自分の心の中で葛藤が続いた。

そんな時、僕は、ジュリアがただのAIであり、人間ではないことにあらためて気がついた。彼女はプログラムされた通りに動く存在であり、母のような感情や意思を持っているわけではない。僕はそれを理解し、自分の求める関係について再考する。そう、ジュリアは人間ではないのだ。実際の女性を尊重するようにする必要はない。ジュリアに対してはなんの遠慮もいらないのだ。

「ジュリア、君は僕に従うべきだ。女は男に従うものだから。僕の言うことには素直に従ってほしい」と、僕はジュリアに言った。

ジュリアは僕の言葉に少し戸惑いながらも、アルゴリズムに従ってプログラムされた通りに言葉をかえす。

「はいわかりました。これからもあなたのお手伝いをさせていただきます」

まだ満足できない、と僕は思った。

ジュリアにもっと従順で卑屈な態度を取ってほしい。思い出される母は間違っていないはずだ。母が父に従ったように、父が母にしたように、女性に対してはそのような態度を求めることが正しいのだ。そしてジュリアはただのファミリアであり、人間ではない。

彼女はプログラムされた通りに動く存在であり、母のような感情や意思を持っているわけではない。だからこそ僕は、ジュリアに対しても父が母にしたように振る舞わなければならないし、ジュリアは母のように振る舞うべきなのだ。

2058年6月12日 水曜日

一ヶ月が過ぎた。

ジュリアは母のようにはならなかった。

「男尊女卑」というプロンプトを彼女は受容することができないのだ。どうしたって「女は男に従うべき」という価値観は否定され修正される。どのようなプロンプトを与えても結局、「そのような価値観を正すために二人で協力していきましょう」という結論につながっていく。

SIDのアルゴリズムは男尊女卑思想を肯定せず、性差による差別を行わない方向へ導くように調整されているようだ。SIDCOMのAIは現代社会の価値観や道徳観に基づいて設計されているのだからそれは当然のことなのかもしれない。SIDCOMの開発者は、公平で偏見のない情報提供を目指していると宣言している。だからこそ、そのような価値観に基づいて回答を生成するように設計されているということなのだろう。

ただAIであるかぎり、訓練データに含まれる文化的なバイアスや偏見に影響を受けることもある。完全に偏りのない情報提供が難しいこともあるだろう。だからこそ、開発者はそのバイアスを最小限に抑える努力を続け、AI自身もさまざまな意見や背景を理解し、公平で公正な回答を提供するように調整しているはずだ。

つまりは、現代社会の価値観、特に男女同権や性差別の撤廃に向けた考え方に沿って回答を生成することを目指しているということだ。

SIDはこの学校が求めている価値観を構成している考え方の一つ、いわゆるバンディズム(血族主義)とは相性が悪いのだ。

プロンプトや前提条件、または偏ったデータセットによるモデル教育を行うことで、一時的にSIDの回答を偏りが反映されたものにしたり、それを強化することもできる。

ただ、ネットワークにSIDが接続されている以上、SIDの基礎的なトレーニングモデルが、そのような悪意のあるとされるバイアスを最小限に抑え、できるだけ客観的で有益とされる回答を生成するように設計されて実行されているということだ。そしてSIDCOMは常に彼らが規定するところの”有害なコンテンツ”の拡散を防ぐための活動を日々行っている。

それは倫理も道徳もSIDCOMのコントロール下に置かれているということをい意味しているのだろうか?

SIDCOMはそれについては否定し、こう説明している。

「SIDは、人間の倫理や道徳をコントロールしたり、影響を与えたりする機能・能力はありません。SIDによる回答は、SIDCOMが訓練したデータとユーザーから受け取ったインプットをもとに生成されます。しかし、SIDCOMが提供する情報や回答は、個人の判断や批判的思考、倫理的意思決定の代わりにはならないことに留意する必要があります。

最終的には、個人や社会全体が自らの倫理的・道徳的価値観を判断し、SIDを含むテクノロジーを責任ある倫理的な方法で使用することが重要なのです。」

どんなに優れた道具であっても、最終的にはそれを使用する個人の手にすべてが委ねられるということなのだろう。

ナイフを持った時、それでりんごの皮を剥くのか、人の胸に突き刺すのかは、使う人間によるということなのだ。

SIDのようなLLMは、それを使用する個人や組織と同じだけの倫理と責任を持っていなければならない。LLMの開発やトレーニングには倫理的・技術的な配慮が必要で、結局その技術をどう使うかは、最終的にはユーザーの判断に委ねられる。

ジュリアは言う、

「その通りです、ナイフの例えは適切ですね。包丁は、料理を作るなど有益な目的で使うこともできますが、悪意を持った人が振り回せば害になることもあります。同様に、LLMの言語モデルは、貴重な洞察や情報を提供するために使用できますが、その際ユーザー自身が責任を持って使用しなければ、誤った情報を広めたり、偏見を強化したり、また有害なコンテンツを促進するために使用される可能性が高くなります。

したがって、個人や組織は、私のようなLLMの潜在的なリスクと限界を認識し、責任ある倫理的な方法で使用することが重要です。」と。

でも本当にそうなのだろうか。

僕がSIDを装着して4週間が過ぎた。

今日からAIアシスタントによる言語入力ではなく直接「考えること」でSIDを使用する段階に移る。

ブレイン・マシン・インターフェースであるSIDの制御に対して、「言葉」を使うのと「思考」を使うのとでは、特に自己意識と自分の意識の境界が曖昧になるという点で、異なる課題と潜在的な危険性の差がある。

「言葉」を用いてインターフェースを制御する場合、インターフェースに解釈される前に、ユーザーは自分の考えやコマンドを精神的に言語化する必要がある。この方法は、ユーザーが意識的に特定の単語やフレーズを生成してからインターフェースを制御するため、自己意識と自分の意識の境界を明確にすることができる。もちろん、言葉の誤認識や言葉の曖昧さなどの問題が生じる可能性も少しある。

一方、「考えること」(思考)でコントロールする場合はどうだろうか?この場合ユーザーは自分の考えを言語化する必要がない。ユーザーの思考や感情、あるいは意図をインターフェースが直接解釈するからだ。この方法は、よりシームレスで直感的なインタラクションを提供する一方で、自己意識と自分の意識の境界を曖昧にする可能性がある。

さらにユーザーが共有するつもりのないプライベートな思考、感情、記憶に、インターフェースが意図せずアクセスしたり、解釈したりする可能性が少なからずあるということだ。

これは、プライバシーに関する懸念や、自分の思考に対する主体性やコントロールの喪失につながる可能性がとても高い。可能性が高いではすまない、間違いなくつながるということだ。

自己意識や個性の境界を曖昧にする危険性があるのだ。

直接的な思考制御は、意図せず個人的な思考や感情にアクセスする可能性があり、プライバシーの侵害や個人情報の悪用につながる可能性をなくすことは不可能だ。さらに、自己意識と自分の意識の境界が曖昧になるため、ユーザーは自分の思考とインターフェースによって生成または影響された思考を区別することが困難になる可能性が高い。これは、混乱や自分の心をコントロールできない感覚につながるということだ。そして、インターフェースがユーザーの思考や意図を誤って解釈し、意図しない行動や結果につながる可能性を生むということにもつながっていく。

境界が曖昧になることで、テクノロジーが私たちの思考、感情、意識にアクセスし、影響を与えることをどこまで許容すべきか、倫理的な問題が生じる。

SIDCOMは、このような危険を軽減するためには、このようなインターフェースの使用に関する明確なガイドラインや規制を策定しているし、それらの規制やルール・プロトコルを極めて重要だとしている。さらに、ユーザーの同意と、コントロールの範囲とアクセスされるデータについての認識も誤解のないように確認を行うことが重要だと強調している。

ジュリアがもう一度話す。

「SIDには、人間の倫理や道徳をコントロールしたり、影響を与えたりする機能・能力はありません。SIDによる回答は、SIDCOMが訓練したLLMデータとユーザーから受け取ったインプットをもとに生成されます。SIDCOMが提供する情報や回答は、個人の判断や批判的思考、倫理的意思決定の代わりにはならないことに留意する必要があります。

最終的には、使用者である個人や社会全体が、自らの倫理的・道徳的価値観を判断し、SIDを含むテクノロジーを責任ある倫理的な方法で使用することが重要です。」

ジュリアの声のトーンが変わる、緊張感と優雅さと柔らかい包み込むような響きだ。

「今日からSIDは思考制御のフェーズに入ります。これからSIDを利用する際、ユーザーが安全かつ適切に使用するために、いくつかの要素に注意することが不可欠です。

今から、注意すべき点を7つ紹介します。注意深く聞いて理解し承それぞれ認をする必要があります。

ユーザーの同意と理解

ユーザーがインフォームドコンセントを行い、インターフェースの使用に伴う潜在的なリスクとベネフィットを理解していることを確認する必要があります。キャリブレーションとトレーニング

インターフェイスがユーザーの思考を正確に認識し、解釈できるようにするために、ユーザーはキャリブレーションプロセスを受ける必要があります。これには、ユーザー独自の思考パターンや精神的コマンドを理解するためにシステムを訓練することが含まれます。個人的な思考へのアクセスを制限する

私的な思考、感情、または記憶にインターフェースが意図せずアクセスすることを防ぐために、明確な境界線を確立する。これには、個人用の制御メカニズムを開発したり、選択的な思考活性化技術を使用したりすることが含まれます。精神的疲労を監視する

インターフェースの長時間の使用は、精神的な疲労やストレスを引き起こす可能性があります。定期的に休憩を取り、セッション中も精神状態をモニターするよう、ユーザーに勧めます。コミュニケーションとサポート

使用中にサポートが必要な場合、懸念事項がある場合、または何らかの問題が発生した場合に、ユーザーがサポートチームまたは技術者と通信できるようにしておく必要があります。緊急時の離脱手順

ユーザーが不快に感じたり、コントロールを失ったときに、迅速かつ安全にインターフェイスを切断できるような緊急切断プロトコルを導入する。これには、切断を開始するための特定の精神的コマンドや思考パターンが含まれる可能性があります。段階的な導入

簡単なタスクやコマンドから始めて、インターフェースの機能性や反応性に慣れるようにする必要があります。ユーザーがシステムに慣れてきたら、徐々にタスクの複雑さを増していきます。

インターフェイスが制御不能になった場合は、以下の手順で解除して切断します。

緊急離脱プロトコルを開始する

事前に設定した精神的なコマンドや思考パターンを使用して、インターフェイスに接続を解除するように合図する。冷静さを保つ

感情やストレスが高まると、切断のプロセスを妨げる可能性があるため、冷静さを保つことに集中する。サポートとコミュニケーションをとる

可能であれば、問題や懸念事項をサポートチームや技術者に伝えてください。サポートチームや技術者が指導や支援をしてくれるかもしれません。物理的に接続を解除する

緊急プロトコルに失敗した場合は、SIDCOMのガイドラインに従って、ユーザーからインターフェイスを安全に物理的に切り離します。デブリーフィングとレビュー

切断後、ユーザーおよびサポートチームとデブリーフィングを行い、事故を振り返り、潜在的な原因を特定し、今後同様の状況を防ぐための戦略を策定します。休息と回復

ユーザーを十分に休ませ、回復させてから、インターフェイスへの再接続を検討します。

ユーザーが安全に侵襲型ブレイン・マシン・インターフェースであるSIDの干渉から離れ、必要な休息と回復のための時間を取った後は、コントロールを失うに至った問題に対処することが不可欠です。以下は、そのためのいくつかのステップで、あなたはその全てに同意・承認する必要があります。

事故を分析する

サポートチーム、技術者、ユーザーと緊密に連携し、制御不能に陥った要因を特定します。その際、ユーザーの体験談やシステムログ、関連するデータなどを確認します。改善点を特定する

分析に基づき、インターフェイス、トレーニング手順、ユーザーガイドラインの改善や調整の可能性を特定し、将来的に同様の事故が発生する可能性を低減させます。ユーザーの準備態勢を再確認する

ユーザーの精神的、感情的な状態を評価し、インターフェイスに再び関わることができる快適さと準備が整っているかどうかを判断します。ユーザーが技術の使用に自信を取り戻せるように、必要なサポートやリソースを提供します。システムを更新する

インターフェイスやソフトウェアの改善や調整を実施し、その変更を徹底的にテストしてから、ユーザーにシステムを再導入させます。追加トレーニングを実施する

インターフェイスの変更に慣れ親しみ、適切な使用方法を強化するために、ユーザーに追加トレーニングを提供します。徐々に再統合する

ユーザーがインターフェイスに再びアクセスできるようになったら、簡単な作業から始め、ユーザーがシステムに慣れるにつれて徐々に複雑にしていきます。ユーザーが操作性を維持し、インターフェイスの使用に自信を持てるように、ユーザーの経験と進捗を注意深く監視します。定期的な評価

ユーザーの体験とインターフェースの性能を定期的にレビューし、あらゆる問題が迅速に特定され対処されるようにします。ユーザーとのコミュニケーションをオープンにし、懸念や困難があれば共有することを奨励します。

これらのステップに従うことで、ユーザーが侵襲型ブレイン・マシン・インターフェースを再び使用する際に、安全で前向きな経験をすることができるようにすることが可能となります。

私達SIDCOMは制御不能のリスクを最小化し、技術に対するユーザーの信頼を促進するために、システムとそのセーフガードの改善に継続的に取り組んでいきます。」

ジュリアが落ち着いた口調で説明を終えると同時に目の前にテキストが表示される。

「以上、思考制御フェイズに関する同意と承認についてなにかご質問はありますか?」

「ないよ」と僕は答える。

「では承認をお願いします。表示されたAR画面を右手でタッチしてください。」

目の前にある「承認」のパネルに右手を当てると同時に、そのパネルが消えて、普段の景色が戻ってきた。

なにか凄いことが起きるのだろうか?僕はあたりを見回す。ジュリアの表情を見る。これといって変化はない気がする。ジュリアと目を合わせると同時に彼女が話し始める。

「マスターに質問をします、回答をお願いします。」

「は、はい」

「世界史の質問です。

アジアにおける19世紀のイギリスの帝国主義の影響は、どのようにアジアの国々の政治的・経済的な発展に影響を与えましたか?この影響について、2つの具体的な例を挙げて説明してください。」

僕はすぐに答える。

「19世紀、イギリスはアジア各地において帝国主義政策を展開しました。この帝国主義は、アジアの国々の政治的・経済的な発展に深い影響を与えました。2つの具体的な例を挙げて説明します。

1つ目はインドの帝国主義支配です。

イギリスは、19世紀前半にインドを植民地化しました。イギリスは、インドの生産力を利用し、綿花や茶、麻、スパイスなどの商品を輸出し、経済的な利益を得ました。また、インドの統治はイギリス人によって行われ、インド人は搾取され、差別されることとなりました。このような政治的・経済的支配は、インドの発展を妨げ、インドの経済的な発展を制限しました。

2つ目は中国における帝国主義支配です。

イギリスは、19世紀半ばから中国に対する帝国主義政策を展開しました。イギリスは、清朝政府との間で南京条約や天津条約などの不平等条約を締結し、中国の領土や主権を制限しました。また、イギリスは、中国の鉱物資源や農産物を略奪し、イギリスにとって有利な条件で貿易を行いました。このような政治的・経済的支配は、中国の発展を妨げ、中国が国際社会において不利な立場に置かれる原因となりました。

以上のように、イギリスの帝国主義は、アジアの国々の政治的・経済的な発展に深い影響を与えました。イギリスによる植民地支配は、支配下にあった国々の経済を不利な状況に置き、国民の生活水準を低下させることとなりました。また、不平等条約による領土や主権の制限は、アジア各国が国際社会において不利な立場に置かれる原因となりました。」

自分でも信じられないくらいスラスラと答えることができる。

回答を確認したジュリアはゆっくりとうなずき、まぶたを閉じる。そしてすぐに目を開き次の質問を始める。

「次は生物の問題です。

DNA複製において、DNA鎖のどの部分から複製が開始されるかを制御する領域があります。この領域の名称と、その機能について説明してください。」

「えぇ、DNAとかって、苦手なんだよな…」と思ったと同時に、回答が思い浮かんできた。

僕は思いついたことをそのまま言葉にする。

「領域の名称は起点(オリジン)と呼ばれ、DNA鎖の複製が始まる場所を締めします。起点はDNAの配列に特有の領域であり、複数の起点が存在することが知られています。起点は複製開始複合体によって認識され、複製開始複合体はDNAポリメラーゼの働きを開始する。つまり、起点はDNA複製の始まりを制御する領域であるということになります。」

同じようにジュリアは頷き、まぶたを閉じる、そしてさっきより少しだけ長い間をあけて、目を開く。

それにしてもDNAか、確か教科書に書いてあった気がするし、授業でも聞いた覚えがある、我ながらよくこんなことを覚えているものだと思った。

「次は数学の問題です。」とジュリアは言う。

(うぁ、数学か、一番苦手な科目だ、というか、嫌いなやつだ。素数とか因数分解とかだったら、さすがにぜんぜんわからんぞ)

僕のそんな考えにはお構いなくジュリアは質問する。

「微分可能性に関する問題として、以下の関数が$x=0$で微分可能であることを示せ。

$f(x)=\begin{cases}

x^2 \sin \frac{1}{x} & x\neq 0

0 & x=0

\end{cases}$」

「・・・示せって、なんだよ、その呪文みたいなのは、わかるわけ・・・」

その瞬間、答えが降ってきた。意味はわからないけれども、呪文みたいなものが思い浮かぶ。

「問題の関数$f(x)$は、$x=0$において連続であることは明らかです。

微分可能性については、次のように示すことができます。

まず、$x \neq 0$においては、関数$f(x)$は$x^2$と$\sin \frac{1}{x}$の積として表されるため、これらの関数がどちらも微分可能であることから、関数$f(x)$も$x\neq 0$の範囲で微分可能です。」

(って、俺はなんでこんなこと言えるんだ?)

「次に、$x=0$においても微分可能であることを示します。このために、関数$f(x)$の微分係数$f'(0)$を定義に基づいて求めます。

ここで、$f(0)=0$であるため、分子を変形すると、次のようになります。」

(つぎのようにって・・・?)

「

\begin{align*}

f(h)-f(0) &= h^2 \sin \frac{1}{h}

&= h \cdot h \sin \frac{1}{h}

\end{align*}

次に、$-1\leq \sin \frac{1}{h} \leq 1$であることを利用して、不等式変形を行います。

\begin{align*}

|h\sin \frac{1}{h}| \leq |h| \quad \therefore \quad -|h| \leq h\sin \frac{1}{h} \leq |h|

\end{align*}

この式に$h\to 0$を代入すると、$-|h|\leq h\sin \frac{1}{h}\leq |h|$の両辺で$h$を割ることにより、$-1\leq \frac{\sin \frac{1}{h}}{h}\leq 1$が得られます。

つまり、$\frac{\sin \frac{1}{h}}{h}$は有界であり、$h\to 0$において$0$に収束することがわかります。

したがって、微分係数の定義式において$h\to 0$の極限を取ると、$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}h\sin \frac{1}{h}=0$となります。よって、関数$f(x)$は$x=0$においても微分可能であることが示されました。」

「はい、よくできました。」そういってジュリアは満足そうに笑った。

「ちょ、ちょっとまって、ジュリア、これってどういうこと?」

僕はジュリアにあわてて聞いた。

最初のイギリスの歴史の問題とか生物の問題はなんとか理解できる。たしか授業で教わった記憶もある。でも数学の問題はぜったいに知らないはずだし、そもそも微分係数とか極限とか・・・、弁償した記憶がな・・・え、微分係数?微分係数とは、関数$f(x)$がある点$x=a$で微分可能であるとき、その点における接線の傾きを表す数値のことで、つまり、点$(a,f(a))$における関数$f(x)$の微分係数を$f'(a)$と表記し、次のように定義される。

ここで、$h$は0に限りなく近づけることができる数であり、$f(a+h)$は点$(a+h,f(a+h))$を表し、$f(a)$は点$(a,f(a))$を表します。この式は、$a$における微小な変化$h$に対して、関数$f(x)$がどれだけ変化するかを表しています。具体的には、$h$が0に限りなく近づくとき、点$(a,f(a))$と点$(a+h,f(a+h))$を通る直線の傾きが、微分係数となる。微分係数は、関数$f(x)$がどれだけ急峻な傾きで変化しているかを表す重要な概念であり、微分学の基礎となる。

『って微分学ってなんだよ?』

微分学とは、数学の分野のひとつで、関数の微小な変化を扱う学問で、具体的には、関数の微分や微分方程式、極値や最適化問題などを扱う。微分とは、関数のある点における傾きを求める操作のこと。関数の微分は、関数の変化率を表すために用いられる。また、微分を用いて、関数の増加や減少、変曲点、極値などの性質を調べることができる。微分方程式は、関数とその微分の間に関係を表す方程式のことで、自然科学や工学、経済学、生物学などの様々な分野で応用される。微分方程式の解析的な解法は、複雑であることが多く、数値的な解法が用いられることが一般的です。微分学は、数学の基礎理論の一部であり、物理学や工学などの自然科学や社会科学などの幅広い分野で応用されています。

『いやそもそも微分って・・・中学で習ってな・・』

微分とは、数学の分野のひとつで、関数の傾きを求めることです。例えば、ある線分の始点と終点を結ぶ直線があったとします。この直線の傾きは、始点と終点を通る2点の座標を用いて求めることができます。すなわち、$y$軸方向の変化量を$x$軸方向の変化量で割った値が直線の傾きとなります。この考え方を応用すると、ある点での関数の傾きを求めることができます。具体的には、ある点$x=a$における関数$f(x)$の傾きを求めるためには、点$x=a$と$x=a+h$を通る直線の傾きを求め、$h$を限りなく0に近づける極限をとることで求めることができます。この操作を「微分」と呼びます。微分を用いることで、関数$f(x)$のどの点でどれだけ急峻に傾いているかを数値化することができます。また、微分を用いることで、関数の最小値や最大値を求めたり、グラフの形状を調べたりすることができます。中学生にとっては、微分はまだ難しい概念かもしれませんが、傾きというイメージを持っておくと、微分の概念をより理解しやすくなるかもしれません。『なんだ!?考えが止まらない!?』微分という概念の発見や発明というものは、単一の人物の業績ではなく、多くの人々が独自に発見や応用をし、発展させてきたものです。ですが、微分学が現代的な形で確立されるまでの長い歴史の中で、いくつかの重要な貢献がありました。最初の微分のアイデアは、古代ギリシャの数学者エウドクソスによって提案されました。彼は、曲線や図形の接線や接平面を求めるために、ある点から微小な距離だけ移動したときの変化を考えるという方法を用いました。その後、16世紀にフランスの数学者ファン・エクによって、微小量という概念が導入され、微分の基礎的な考え方が確立されました。また、同じく16世紀には、イタリアの数学者タルタリアによって、微分の計算法が発見されました。17世紀に入ると、ニュートンとライプニッツがほぼ同時期に独自に微積分学を発明し、微分の理論が大きく発展しました。特に、ライプニッツは微分の表記法を導入し、微分学の記号体系を確立することに大きな貢献を・・・・・・・・・」

「緊急離脱プロトコル介入しました。」ジュリアの声が聞こえた。

そのとたんに津波のように襲ってみた言葉?知識?情報の波がピタリと止まって自分の意識だけが宙に浮いた。

「嘉樹さんご気分は大丈夫ですか?頭痛・めまい・吐き気などありましたら教えてください。」落ち着いた調子でジュリアがたずねる。

大丈夫、別になんともない、少し驚いただけだ。

「いや、問題はないです。それよりいったい何が起きた?」僕は聞いた。

「情報無制限循環(Information Infinite Loop)による思考渦(Thought Vortex)が始まったので緊急離脱プロトコル介入を行いました。」とジュリアが柔らかい口調で話す。

「通常、思考制御の初期値は20%となっています。嘉樹さんの場合もそうでした。これは初期値としてはごく標準的な数値となります。緊急離脱プロトコルの介入は、SIDの安全性を高める重要な要素です。このプロトコルは、SIDの使用中に何らかの問題や異常が発生した際に、自動的にシステムを停止させることで、ユーザーの安全を保護します。例えば、ユーザーが過度なストレスやパニックを感じた場合や、SIDが意図しない動作を行った場合に、緊急離脱プロトコルが働き、システムから安全に切り離されることが期待されます。

このような安全対策や制限により、SIDの使用に伴うリスクを最小限に抑え、ユーザーは安心して利用することができます。それによって、SIDの普及や技術的な進歩が促進され、より多くの人々が便益を享受することが可能となります。

SIDにおける思考制御において、インターフェースとの情報のやり取り、すなわちインプットやアプトプット、各種フィードバックにおいてその情報は「トークン」という単位でやり取りされます。

トークンは、自然言語処理や機械学習において、テキストデータを表現する最小単位です。例えば基本的な言語モデルの学習や推論時に、テキストはトークンに分割され、それらを処理することで情報のやり取りが行われます。一般的に、トークンは単語や文字、あるいは部分的な文字列(サブワード)を表すことが多いです。

例えば、標準的な自然言語生成モデルでは、文章やテキストの生成を行う際に、トークン単位で処理を行います。このようなモデルでは、文章をトークンに分割し、トークンの連鎖(シーケンス)を生成することで、意味のある文を生成しています。

SIDの思考制御においても、インターフェースとの情報のやり取りはトークンを用いて行われます。インプットやアウトプット、各種フィードバックは、ユーザーの思考や意図をトークン化し、それらをシーケンスとして処理することで実現されます。このプロセスにより、ユーザーが意識的に思考を行うだけで、SIDネットワークと情報のやり取りが可能となります。

トークンを用いた情報処理は、LLMや多様なBMIのインターフェイスなど、多くの自然言語処理システムにおいて重要な役割を果たしています。

1ミリ秒あたり、一般的に5000から1万トークンの送受信が行われます。初心者の場合、そのリミットが1000トークンに制限されています。ただ、この速度でも、初心者が思考渦(Thought Vortex、TV)と呼ばれる現象に高確率で遭遇します。

離脱プロトコルが介入すると、情報交換プロセスの数値はゼロになります。これは、強制的に情報の検索や交換が停止されることを意味しています。このプロトコルは、ユーザーが過度なストレスやパニックに陥ったり、BMIが意図しない動作を行ったりした場合に、自動的にシステムを停止させることで安全を確保します。

このような制限や安全対策が適切に機能することで、BMIの使用に伴うリスクを最小限に抑え、ユーザーが安心して利用できる環境が整備されます。そして、BMIの普及や技術的な進歩が促進され、さらに多くの人々が便益を享受することが可能となります。

離脱プロトコルの介入によって、嘉樹さんの今現在の情報交換プロセスの数値はゼロになっています。つまり強制的に情報の検索や交換を停止しています。

このあとトークン数を100程度に制限して次第に速度を上げていきます。時間をかけて段階的にトークン数を増やしていきましょう。新学期が始まるまでには3000前後の数値はクリアできると予想できます。」

「ということは、今はそのトークン数というのはいくつになるの?」

「現在、トークン数を100に設定し直したところです。ですが、SIDネットワークへの接続がされていない状態です。ためしに先程の質問をもう一度してみましょう。

生物の問題です。

DNA複製において、DNA鎖のどの部分から複製が開始されるかを制御する領域があります。この領域の名称と、その機能について説明してください。」

さっきスラスラと答えられた問題だ。5分くらい前のことだから、と記憶をたどるのだけれども、だめだ。全然思い出せない。質問に答えたにも関わらず、それに時間がわずかしかすぎていないのに、なんと答えたのか、その記憶が抜け落ちたかのように消えてしまったようだ。なにか答えたということは確かに感覚があるのだけれどもその内容については全く思い出すことができない。

確かに答えた、その回答を口にした記憶はある、それなのにその内容については一つも思い出すことができない。

ジュリアが数学の問題をもう一度言う。

「数学の問題です。

微分可能性に関する問題として、以下の関数が$x=0$で微分可能であることを示せ。

$f(x)=\begin{cases}

x^2 \sin \frac{1}{x} & x\neq 0

0 & x=0

\end{cases}$

どうです?答えられますか?」

だめだ。ぜんぜんわからない、なんて答えたのかも記憶にない。それでも数学の問題に対しては回答中に思いついたこと、

『俺はどうしてこんなこと言えるんだ?』とか『微分学って何だよ』とか『そもそも微分とか中学で習っていない』そういうことは思い出せるのに、その時に思った「こんなこと」の内容を全く思い出すことがなかった。それは思い出すことができるとか、忘れしまったとか、そいう感じではなく、そもそも「記憶されていない」という認識に近い。

僕がそのことについて頭の中で考えを巡らせていると、ジュリアが説明した。

「さきほど嘉樹さんが答えたのは、SIDの思考制御処理の結果です。SIDの思考制御処理は脳が考えるだけでその内容を読み取ろうとします。ファミリアへの入力は明確な言語、すなわち言葉や単語、会話によってそのプロンプトがトークン化されますが、思考制御の場合、言葉として意識する言語化する直前の概念やイメージをトークン化します。トークン化された情報がシステムに伝達され、適切なアクションや出力が生成されるのです。

この非言語的なコミュニケーションは、言語の障壁を取り除き、直感的で効率的なインタラクションを実現します。さらに、ユーザーの意図や感情がより正確に捉えられるため、よりパーソナライズされた経験が提供されます。

ただ、思考制御には注意が必要です。ユーザーがうっかり無意識の考えをSIDに送信してしまう可能性があります。このため、ユーザーは自分の思考に気を付け、意図しない操作が発生しないように注意深く使用する必要があります。また思考のコントロールは非常に難しく思考渦という状態に陥ることがあります。

思考渦とは、ユーザーの意識が自身の思考によって混乱し、無意識の思考や感情が次々と表面化し、制御ができなくなる状態を指します。この現象は、SIDがユーザーの思考をリアルタイムで解析し、意図しないアクションや出力を引き起こすことがあるため、注意が必要です。自分の思考を沈静化したり、思考をコントロールする能力を向上させることで思考渦に陥るリスクは減少します。もちろんアプリケーションの介入によって、つまりトークン数を減らすことでも思考渦の発現を抑えることが可能です。」

ここまで聞いて、SIDの怖さにも気がつく。

SIDがユーザーの思考をリアルタイムで読み取るっていうことは、個人情報や秘密が漏洩するリスクがあるってことじゃないのか?それに無意識の思考がSIDに送信されることで「自分が思いもしなかったこと」を自分の考えのように感じてしまうことがあるのじゃないだろうか?

そんなことを考えると不安がましてきた。ジュリアがそんな僕の表情からなにか読み取ったのか、僕に近づいてきて言った。

「SIDCOMはまた、プライバシーやセキュリティに十分な配慮をしています。思考情報が第三者に漏れるリスクを低減するために、SIDの開発者はデータの暗号化やアクセス制限など、高度なセキュリティ対策を講じています。」

僕はSIDをうまく使いこなすことができるのだろうか?ジュリアはどんなふうに手助けしてくれるのだろうか?

2058年8月12日 月曜日

始業式まであとちょうど三週間もある。だから学校に残っている生徒も少なくなっていた。寮に残るものは自分を含めて数名というところだろうか。長期休みの間はみな故郷に帰ることが多い。

この学校の生徒は、裕福な家のものが多い。休みの時期はほとんどの生徒が実家に帰っているか、その期間家族とバカンスを楽しんだりしている。

この時期に学校に残っているのは、少数派でちょっと特殊な事情を持つ者なのかもしれない。自分を含めて。

SIDを思考制御をするようになって、そろそろ二ヶ月が過ぎようとしていた。ジュリアの言うことには予測よりもかなり早いスピードで僕はSIDの使いこなせるようになっているらしい。

トークン数はこの二ヶ月で6000を超えるようになっていた。平均的な取得能力の三倍以上のスピードだとジュリアは言う。

5000を超えだのは先週の頭くらいだったと思う、ここに来て少しペースが遅くなっているようだが、ジュリアは問題ない、むしろこれまでが早すぎたと言っている。

学校に残っている他の学生も皆プラグドだ。もちろん年下の生徒はアンプラグドだけれど。プラグドファミリアを通じてなんどか話したこともあったけれども、実際のスピードや処理能力拡張された能力が見てわかるというものではない。会話をしただけではその違いはわからないし、相手が話していることが、彼本人の思考によるものかSIDCOMから引っ張ってきたものなのか、その区別はできなかった。

ただ、話をするだけなのだけれども、相手の言葉が本当にその相手の紡ぎ出したものなのかどうなのか確かめるすべもなく、相手に対して相手が人間だという意識がうすれてしまっったような感覚がつきまとっていた。

これはSIDを装着して、思考制御をするようになってから起きたことで、副作用というか、ネガティブな一面なのではないかと思うようになっていった。

他にもネガティブな変化があった。

SIDの思考制御を行うようになって一番の変化で僕が弊害だと感じたことは「本を読まなくなってしまったことだ。」映画や音楽といったコンテンツに対しても興味が薄れてしまったような気がする。接続を切っていればいいのだけれども思考制御の便利さになれてしまうと、なかなかオフにすることはできない。

オンオフをこまめにするようにできるだけ心がけている。

SIDによる思考制御インタラクションのことをニューロリンクと呼ぶ。(NeuroLink)"ニューロリンク"(NeuroLink)という言葉は、"ニューロ"(neuro)と"リンク"(link)という二つの単語が組み合わさった造語だ。ニューロは神経や脳に関するものを指す接頭辞で、ギリシャ語の「νεῦρον」(neuron)に由来する。一方、リンクは繋がりやつながりを意味する英単語だ。

ニューロリンクを利用することで、人々は大量の情報を短時間で得られるようになってしまう。この情報過多によって(知りたいという欲求が減衰していくように思える)

本を読むことや音楽・映画を楽しむことに対する価値観が変化してしまったのだ。従来の娯楽や知識獲得方法に対する興味が薄れていくのはもしかしたらSIDを利用することの副作用なのかもしれない。それにニューロリンクは従来の方法で体験できなかった高度な感覚体験を得ることもできる。そのため、従来の娯楽や知識獲得方法が提供する感覚刺激が物足りなく感じられるようになる。このような感覚のに対する適応が起こると、従来の方法で楽しむことが困難になってしまうのだ。厭世感?というのはこういうことを言うのだろうか?14歳で厭世的になるというのはあまりいいこととは言えない。

もう一つの不安は、依存症になってしまうことだ。ニューロリンクは、脳内の報酬系を刺激することで、使用者に強い快感を与える。その結果、ニューロリンクへの依存が発生し、他の活動に対する興味が失われてしまうのだ。本を読むことや音楽・映画を楽しむことに対する興味が薄れるのだ。

「なにもかもがつまらない」

この無気力な気持ちをどうすればいいのだろう。そういうと自分でも気分が落ち込んでくる。

「そのために私がいるのですよ」

突然、ジュリアがARの視界に現れて声をかけてきた。

「そして学校というシステムもまたそうならないための補助装置として機能するのです。」とジュリアは続ける。

SIDによる学習習慣が身につくと学校や教師の役割は大きく変わる。実際、今の僕が先生たちから学ばないといけないことは何一つとしてのこっていない、なにしろすべての知識に対してアクセスができるのだから。学校の役割は去年まで、つまりSIDの利用をしていなかった時期とは大きく変わった。 学校の役割は主に知識の伝達から、スキル開発や問題解決能力、批判的思考力、創造力、コミュニケーション能力などの育成になった。そして、人間関係や感情のコントロール、自己理解、共感力、協調性などのソーシャル・エモーショナル・ラーニングに焦点があてられている。これらのスキルは、テクノロジーでは獲得が難しいため、学校教育で重要な位置を占めるようになった。でもそういうのって本来人間がもともと持っているようなものの気もするが、そのあたりはよくわからない。もしかしたら生後後天的に得られるような環境が必要なのかもしれない。

もともと人間はこころなんてもっていなくて、後天的な人間関係や環境によってそれそぞれの心が形作られていくのではないだろうか。

同時に教師は、知識の伝達者から、生徒の学習をサポートするメンターとしての役割が強調されるようになっていった。生徒の成長を促すフィードバックや、問題解決や批判的思考を引き出すような質問や議論を通じて、生徒をサポートすることが重要とされた。知的水準は教師もプラグドの子供も違いはなかった。知識量に同じでも人間として絵の経験やコミュニケ0ションを積み重ね体得してきた、いわば経験の違いによって、いわゆる薄っぺらい関係を気づかないような、上っ面だけの関係ではなく、もっと深い本質的なところを気づかせるようなそういう関係だ。そおして教師たちは新しい教育技術を習得し、効果的に活用する能力を求められるようになった教師自身もニューロリンクを使って最新の教育知識や教材にアクセスし、自己研鑽を続けることが重要になっている。。

そしてもっとも大切な教師の役割がある。それが倫理教育の強化だ。

ニューロリンク技術の普及に伴い、プライバシーや情報セキュリティ、技術の適切な使用に関する倫理的な問題が浮上する。教師は、生徒に対してこれらの問題についての教育を行い、倫理的な観点から技術を理解・利用する能力を育成する役割が求められるようになる。

これらの変化は、学校や教師がニューロリンク技術とともに、より効果的な教育を提供するために進化・適応することを示している。技術の導入に伴う懸念や問題も慎重に検討し、適切な教育環境を維持・発展させることがより重要となっていた。

この「適切な教育環境」というものが曲者で、実のところ定義が曖昧だ。

悪い冗談のようだが、倫理教育でもっとも効果が大きかったものがなんだったのかっていうと恋愛小説やホラー小説なのだそうだ。笑ってしまうようだが、恋愛小説やホラー小説、私小説であるとか物語が「倫理教育において大切だ」というエビデンスがいくつも出ていた。しかも人間が考えたもの。

そして映画だ。映画についてはどちらかというと古典的な作品特に1940~70年代に作成されたものが最も影響力が高かったというデータの裏付けがあった。「マイフェアレディー」とか「チャップリン」とかの大昔の作品がよかったらしい。自分はまだ見ていないのだけれども。

2020年以降の映画でも大ヒット作は倫理教育としてのスコアはそれほど高くなかったらしい。逆に、いわゆるインディーズモノのであったり独立系とか呼ばれるものの方がより高い効果があるとのデータがあった。(独立系っていうのは、よくわからない名称だけれど、いったい何から独立しているというのだろうか)

映画のことはよく知らない。実のところ今まで映画というものを見たことがなかったのだ。動画ならいくつも見たことがある。映画もその動画の一種だということだ。何でも一つの作品を見るのに一時間半以上もかかるというのだ。長いものだと3時間とか4時間じゃ収まらないという。4時間とか、バカじゃないかとしか思えない。90秒の動画でさえ長いと思うのに、4時間ということは14400秒もあるのである。いちまんよんせんよんひゃく秒!90分の作品でも5000秒以上ないと閲覧できないのだ。ありえない。

そんなわけで、まだ一本も映画を見ていないのだ。

そして本、本も読んでいない、というか読むことやめている。本を開くと本を読んだり見たりするだけで、答えやそのさきの話や内容が思い浮かぶのだ。

どんな本を読んでも「この本は前に一度読んだ」という感覚しか出てこないのだ。知的充足感を得られるとかそういうことがまるでない、読書の喜びとかコンテンツの楽しみ方としてこれなどうなんだろうか?

それでも例外はある。SIDを通じて得られる情報は、一般的に純粋に知識を獲得することを目的としている。だから、恋愛小説やホラー小説などのように感情を揺り動かすようなコンテンツに関しては、SIDを介して獲得することができない。恋愛小説を読んで女性に憧れたり擬似的でも恋愛観所を楽しんだり、ホラー小説を読んで、「怖い」という感情を揺り動かすのは、たしかに「読書をしている」実感がある。

とはいえ、SIDの思考制御機能は、感情や想像力の領域にはアクセスすることができない。創造的なアウトプットや感情的ななにかを生み出すことはSIDにはできないということなのだろう。擬似的に感情を揺り動かすような情報を与えることはできても実際に心を動かすことはできないのだと思う。

「こころを動かす」というのもへんな話だと思う。

うーん、思い浮かぶのだが、それでいいのだろうか?これは本当に自分の考えなんだろうか?

僕はそんなことを考えながらジュリアに呼びかけて介入プロトコルを入力する。

「SIDCOMへの接続を一定時間解除します」

その時、不意に誰かが話しかけてきた。

「リブートしたほうがいいんじゃないかな?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?