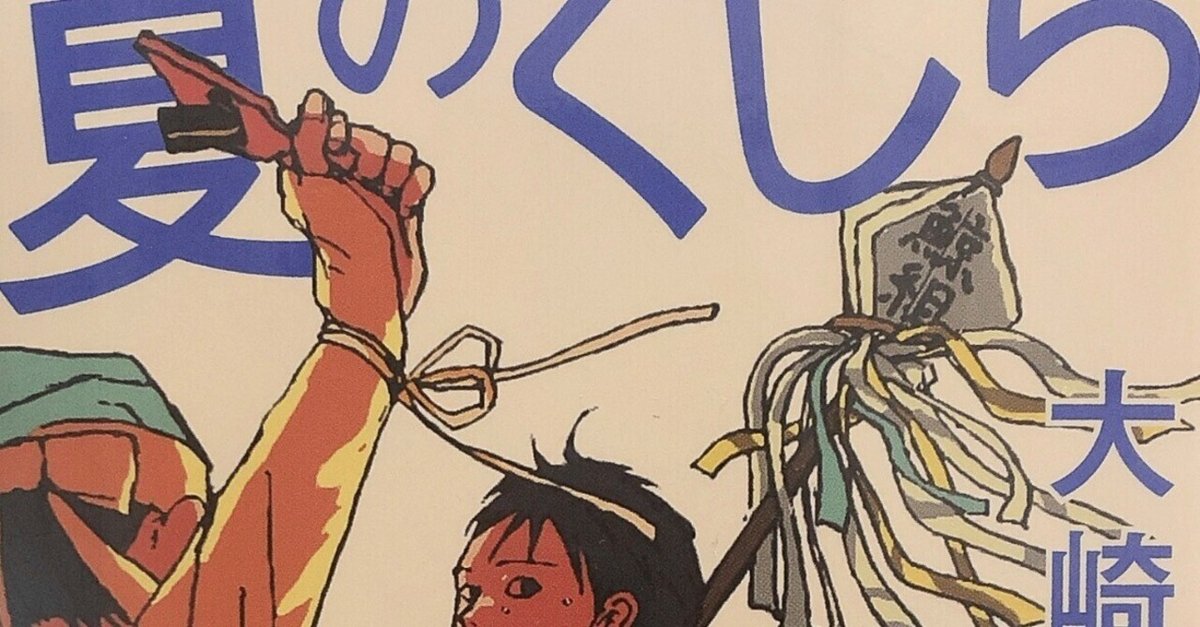

読書感想文②大崎梢『夏のくじら』

リコメンド情報

オススメしてくれた人:『バッテリー』で繋がったフォロワーさん。

オススメしてくれた時のコメント:完全に私の趣味ですが、是非読んでください!

感想(まともな方)

超正統派の青春純文学!

この物語は、体の置き場所を見つけられていない斜に構えた少年が、移り住んだ土地の祭りを通じて居場所を見つける話。初めは主人公がひとりぽつんと立つ白黒の画面が、物語を読み進めていくうちに、まるで絵の具が滲んでいくかのように周囲が彩られていく、そんな爽やかな物語だった。

まずはあらすじを紹介したい。

主人公、守山篤史は高知大学への進学を機に、高知県にある祖父母の家へと身を寄せることになり、そこで同い年で従兄弟の多郎から、よさこい祭りのスタッフをやらないかと持ちかけられる。よさこい祭りの参加人数は毎年二万人以上、チーム数にして百九十組を超える人々が集い演舞する、高知の代表的な夏祭りだ。

初めは乗り気でなかった篤史も、多郎に連れられて鯨井商店街チームに出入りするうちに、よさこいに意気込む多くの人と出会い、そして彼らの持つ思いや悩みに触れるごとに、徐々にチームへと馴染み始める。

また篤史には、よさこいを通してしか叶わない一つの願いがあった。それは、四年前に高知で出会った名前も知らない女性を探し、よさこい祭りで最も目立った踊り手に授与される「花メダル」を彼女に渡すというもので、女性を探す過程で鯨井チームや高知の人々と交流していくうちに、篤史はよさこい祭りの持つ熱量を目の当たりにし、そして己もその熱の中に飲み込まれていく。

この話を読み終わった時、私は、高知の「核」というのはこんなにも寛容で、爽快で熱いものか、と感動した。

コミュニティに所属する、という概念がある。人は誰しも必ず体を一つ持っていて、持っている以上は置き場所が必要だ。その体の置き場所を決めるというのが、コミュニティに所属するということだろう。

篤史は最後、彼の体の置き場所を高知に決める。言葉で書くと簡単なことだけれど、でも、コミュニティに所属するということは、こちらから望むだけでなく、あちらに受け入れてもらわないと叶わない。それは存外難しいことだ。

そしてコミュニティには、そこに所属する各人が共有するアイデンティティが存在する。それを外から入ってきた人間が、元からいる人間と同じように共有するのは難しい。恩田陸さんの著書『月の裏側』では主人公の多聞が、共同体の持つ「核」として言葉を挙げ、こう言及している。

言葉が違うということは、その人間が異分子であるということを如実に示してしまう。異分子であるということは、さまざまな気概を加えられる可能性が高くなる。自分の身を守り、共同体に馴染むには、その共同体の言葉を覚えるのが有効であるのは自明の理である。

『月の裏側』では、東京から京都に嫁いだ藍子が、京都弁に対する苦労を挙げて「所詮は他所者なので」と悩んでいる。私は京都の人間なので、京都の持つ「言葉」に対する敏感さには大いに頷いたが、『夏のくじら』において、それはよさこい祭りを指すように思った。

よさこい祭りは、高知における「共同体言語」そのものなのでは、と。

だとしたら、高知の持つ「核」はとても大らかだ。毎年県外からも踊り子を受け入れ、祭りを他県が真似することも否定せず、たった二日間の祭りを全力で盛り上げるために尽力し、あらゆる労力を投げ打って本番を迎え、そしてそのグループは一年きっかりでさっぱり解散する。

敵も味方もなく笑い合い、内外問わずに踊り合う。核と呼ぶには、暖かくて広すぎる。それでも、きっと高知の魂なのだろうと感じる熱さが、確かにそこに存在している。

篤史はそれに参加し、まさに共同体においての核を鯨井商店街の人々と共有するに至る。四年前は「どこかの商店街」「屋根のついたアーケード」「背中に菜の字のスタッフ」だった土地が「愛宕」「帯屋町」「菜園場」へと変わる。だからこそ、彼は最後に多郎へ向けて「高知で待っている」と言えるのだろうと思った。彼は単に、高知を好きになっただけではない。高知の魂に触ったのだ。お客さんではなく、住民として。本を開いて数ページのところにある、篤史の最初の決意が、読み終わった後に重く胸を打った。

感想(好き語り)

一番好きなシーン

ぶっちゃけて言うと、篤史の探している女性「いずみ」さんに向けて地方車が動き出すシーン以降はずっと涙ぐんでたんだけれど、声を上げて泣いたシーンがそれ以前にある。

おばあちゃんが篤史に一万円渡して「アイスは一番高いの選んで、三段重ねにしなさい」って言うところ。あーーー!!!って叫んで泣いた。

おばあちゃんが孫に最大限してあげたいと思った時に一万円を渡すのと、いつもとは違うキラキラ贅沢で子供の喜びそうな象徴が三段重ねアイスなのが胸に刺さる。おばーちゃーーーん!って泣いちゃった。

その後、多郎が上京を告白した後に、篤史が混乱した頭の中で「アイスを多郎に買わなくちゃ」ってだけ思ってたのも痛かった。三段重ねの一番高いやつな……せやな……。

多郎

感想(まともな方)で、篤史の足元から絵の具が滲んで、周囲が次第に色付いていくような物語だったと書いたけれど、物語開始時点の真っ白な状態でも、篤史の隣で一人しっかり色彩があったのが多郎だった。善良で、愛嬌があって、大らかな従兄弟。篤史の独白に比べると、順風満帆な人生を歩んでいる若者。

でも、一番わかっていなかったのが、多郎のことだった。多郎が役者を目指して上京すると告白した時に、私も篤史と同じように動揺した。すっかり知ってると思っていたものが、実は全く知らなかった。誰だろう、これ。そんなふうに足元が揺らいだ。でもそれが多郎で、間違いなく多郎が生きてきた多郎そのものなので。

でも多郎が自分のことを篤史に話したのも、きっと篤史が遠くまで見られるようになったからじゃないかな、と思う。だから篤史は気づいてしまっている。篤史が多郎に引っ張られて高知で成し遂げたことを、今度は多郎が一人で東京でやならきゃならない。自分を見て涙ぐんだ祖母が、そのまま今度は自分になる。頑張れ二人とも。

「いずみ」さん

見事の一言に尽きる。最後に篤史と出会った瞬間、物語のなかに散りばめられた「いずみ」の物語が、まるで語られたかのように目の前に広がった。あの時、あの時、あの時、そう考えて思い返してみると、彼女の足跡はあちらこちらにあって、ずっと乖離してた印象が一本の線で繋がって、ぴったりと最後の彼女に行き着く心地よさがあった。

神様はいると思うか?という問いに対しての「すごく辛いことがあっても、希望が残っているなら、神様が見守ってくれていることにする」という言葉を読んだ後、篤史が花メダルを渡しにいくけれど、あのシーンで「ああ、神様はいるなぁ」と思った。あの日の中学生が、辛くて悲しくてどうしようもなかった自分の姿を覚えていて、それでも花メダルを持って四年越しに現れたのだから、それは神様が見守ってるってことだと思う。

花メダルなんだよ。

カジさん

あさのあつこさんの著書『バッテリー』のファンの方からおすすめ頂いたことを踏まえると、彼に対するコメントはこれで伝わると思うので一言だけ。

天才とはこうも傲慢なものか。

志織ちゃんと三雲さん

うまくいってほしい!!ほんまそれだけしかない。

彼らの悩みは作中で解消されたような、永遠に続くような、ライフワークのような課題を抱えてる二人組なので、この後も関係を積み重ねていければ良いなと思う。これからはきっと遊ぶ機会とかも増えるやろうし、頑張れ志織ちゃん。

月島さん

全部月島さんのおかげ。でもこの人すごくアニキ肌で、無理やりにも人を引っ張って行くような、傍若無人な人に見えてるけど、その実とても察しが良くて機敏なので、岡山の彼女にも本人が言うてるようなイケイケじゃなかったんじゃないかなぁという気がしてる。影の苦労人よな。

綾乃さん

きっと来年もカジさん追いかけてる。

覚悟は豆腐みたいなもん、という名言は語り継いでいきたい。お豆腐=崩れやすい、だけでなく、なんべんもなんべんも買いに走らなあかんから手持ちの小銭は持ってるか?は、格好良すぎて言及する隙がない。作中で一番豪胆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?