脱ハンコ?まあ、お好きにどうぞ

聞くところによると、行政では不必要な印鑑の押印をなくそうとしているのだそうだ。

将来の行政のデジタル化が視野にあるのは間違いないが、その第一歩が「脱ハンコ」というキャッチフレーズで語られると、なんだかずっこける。

脱ハンコ以外に言いようもないことなのだから、仕方がないんだけれど、「オリンピックを目指すのに、まずはチョコレートを食べるのをやめます」と宣言してるみたいに感じて、何よりも先にズッコケ感が湧いてくるのだ。

役所の手続きというと面倒くさいことの代表みたいに受け取る人が多いと思うけれど、僕はそれほど嫌いでも、苦手でもない。

全部が全部とは言えないまでも、ほとんどは僕の個人的な許容範囲におさまっている。

手間がかかるのは間違いないが、決まり通り、言われた通りに書類や資料を用意すれば、役所の処理はエスカレーターに乗ったようにスムーズに進んでいく。自分で考えたり、判断する必要がない。

僕のようなものぐさ人間にとっては、役所のシステムは便利だとすら感じる。同意する人は滅多にいないけれど。

「脱ハンコ」の旗印を立てて、従来の慣習を変えていこうとしているのも、役所のような積み重ねだけで成り立っているような場所では大変なことだろうし、そこから着手することをくさすわけではないのだが、ハンコがなくなったところで役所の手続きが簡単になるとも思えない。

屋上屋を重ねるように出来上がってきた複雑なシステムは、きっとそれなりに頑丈だろうし、旗振り役がシステム化の本質を理解していなければ、単に紙からデジタルへ移行させようとして混乱するだけで終わる予感もする。

ともあれさして意味のない押印は減っても良いんだろう。時代の変化には逆らえない。

ただ、押印が不必要というだけで、ハンコを押したら無効になるなんてことにならなければ良いなと思う。日本の行政って余裕がないというか、杓子定規だし。どうでも良いことと本当に必要なところとに濃度差を作れない、力の入れ方を加減するのが極端に下手だから。力を抜けっていうと、きっと全く力をかけなくなるだろうし(こういうタイプの人は例外なく料理が下手な気がする)。

印鑑業界には死活問題なのかもしれないが、どうせならこれを機に美術品や現代アートの分野に顔を向けてほしいものだ。

これは僕の趣味でしかないけれど、雅号印や遊印、蔵書印など、社会生活とは関係のない印をいくつも持っている。

誰かに手紙や絵葉書を送るときや、気に入った小説、きちんと仕立てた写真を誰かに送るときなど、なかなかの頻度で使う。

朱泥も色違いをいくつか手に入れてみたりして、その時々に応じて変えて遊んでいる。

ただの好みでしかないが、それでもちょっとだけ佇まいが変わる気がして楽しいものだ。

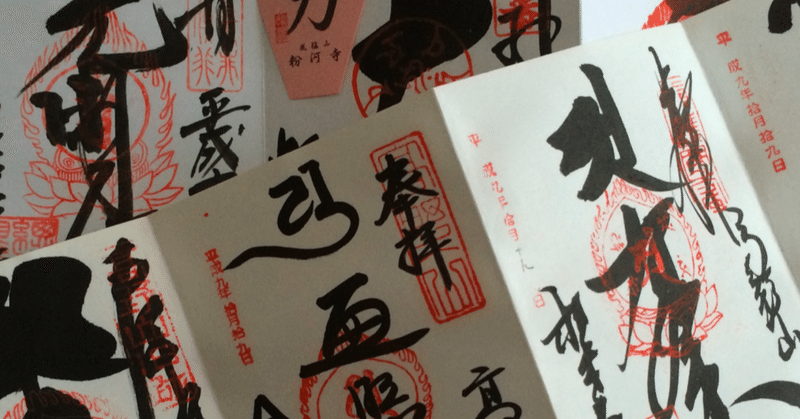

昨今流行りの御朱印帳などはすでにアート寄りの雰囲気を持ち始めている感じがある。

本来、納経の証として寺院でもらった朱印を、神社でもらってありがたがるスタンプラリー的な扱いはどうかと思うけれど、まあ鰯の頭も信心からと言うし、あれはあれで構わないのだろう。

いっそ朱印帳って名前を「参拝帳」と変えてしまえば良いのに。

「当神社にはなんたらかんたら、合わせて20種類の参拝印がございます。一度に押印できるのは2つまででございます。10度お参りいただいて、すべて集められた参拝者の方に限り、特別な参拝印をお求めいただけます」

なんてこともできるだろうし(こういうのに弱い人は多いはず)。

朱印帳は本来、持ち主が亡くなった時、経の代わりに棺桶に入れて荼毘に伏すのが真っ当な使い方だったはずだが、神社の朱印が混ざってても良いんだろうか。

寺によっては仏閣以外の朱印がある朱印帳には押印しないところもあるし。

なんにせよこれだけブームになってしまった今となっては、誰に本来の意味を説明しようと、どのみち返ってくるのは「参拝記念だから」とスタンプラリーそのものの答えだろうし、言うだけ無駄という感じもする。

寺と神社が混じろうが、クリスチャンやムスリムの観光客がもらおうが、御構い無しの宗教大翼賛、大混淆で良いではないか。目的はどの宗教宗派も多分同じなんだろうし。

何より、棺に鰯の頭を入れるわけにもいかないんだから、誰がどこで棺に入れようが、朱印を出す方が文句なければ、それで良いってことかな。

ちなみにうちには表裏埋まったお寺さんだけの御朱印帳が5冊ほどあるけれど、僕の棺に5冊程度入っていたところで、何か斟酌してもらうには足りなさそう。

「お客さん、全然足りませんぜ」と言われるのがオチなんだろうなあ。

なんだかぼったくりバーみたいだ。

ぜひサポートにご協力ください。 サポートは評価の一つですので多寡に関わらず本当に嬉しいです。サポートは創作のアイデア探しの際の交通費に充てさせていただきます。