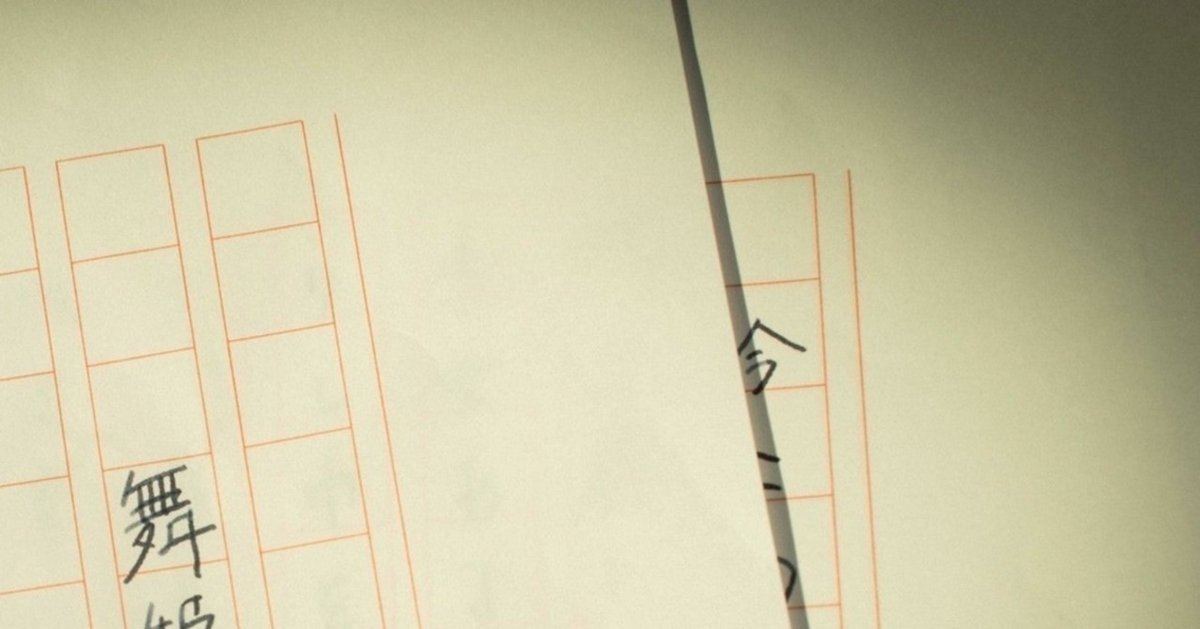

満寿屋の名入り原稿用紙

若い友人に「イマドキの若者はパソコン使わないですよ」と言われて驚いたことがある。

彼の話ではパソコンは高額で、学生が簡単に買い換えられるものじゃないから、古いやつしか持ってないという。普段はSNSや動画、ゲームぐらいしか使わないから、スマホで十分だというのだ。

ExcelやWordにしても学校で使ったくらいで「よくわかんないですね」と言われてしまって、デジタルネイティブとアナログ世代の間にあるのは深くて暗い河だけかと思っていたのが間違いだったと思い知らされたのだった。

文章を書くときはまだしも、最初にアイデアやイメージを洗い出すところでは、僕はやはり紙とペンの方が快適だ。頭の回転速度と手の動く速さにズレが起きない。頭に浮かんだものはすぐに紙に記される。

僕は白紙のクロッキー帳を使うから、ノートのどこに書いても自由。罫線入りのノートのような「左から右」という順序もない。自由だ。

この自由さも快適な理由になっている。

若い人たちのタイピングのスピードを目にすると驚く。彼らは頭に浮かんだことが即座に指の動きに連動する。とてもじゃないが僕には真似などできない。練習する気もないけれど。

しかし、彼らと僕との違いは手段だけ。ペンがキーボードに変化しただけだ。

ただ、出来上がってくるものはなぜか決定的に違う。

おそらくそれは入力と同時にフォーマットに収まるパソコンで書くことと、罫線すらない白紙に落書きするところから発想を捏ね上げていくプロセスの違い、スマートフォンの小さな画面を眺めることに慣れた眼と、本を読むことに慣れた眼の違いなんじゃないかと推察している。

慣れというのは怖い。

とはいえ最終的に文章を書く作業は、僕もこうしてパソコンを使っているし、昔のように原稿用紙に書くかと聞かれたら「No」と答えるしかない。

やはり道具は最良の結果を生むためにあるのだし、わざわざ遠回りをすることはない。従来のやり方と同じところに辿り着くことが前提ではあるけれど。

先達の遺した直筆原稿を見るのが好きで、大作家たちが好んで使った浅草・満寿屋のネーム入り原稿用紙は、アマチュアの文章書きには憧れだった。

憧れすぎて、金も必要もない学生時代に、満寿屋さんに発注して2000枚の名入り原稿用紙を作ってしまった。

赤い罫線で引かれたルビのない横長のマス目。

B4サイズの原稿用紙の左に刷られた自分の名前。

机の上に原稿用紙を置き、そのたびに見惚れた。

だが「自分の書くものがこの原稿用紙にふさわしいのか?」などと考えてしまい、怖くてほとんど使えなかった。原稿用紙もまた道具の一つでしかないというのに。

今、世に作品を送り出している作家たちの多くは直筆原稿を残せない。

作品は数多残って行くことだろうが、その痕跡は辿れない。

文芸は完成品を持って結果となるにしても、なんだか少々寂しくもある。

ぜひサポートにご協力ください。 サポートは評価の一つですので多寡に関わらず本当に嬉しいです。サポートは創作のアイデア探しの際の交通費に充てさせていただきます。