コラム:『Red Dead Redemption II』の「圧倒的なリアリティ」はどこから来るのか?

2024年5月現在、僕は『Red Dead Redemption II(以下RDR2)』(Xbox Series X版)を遊んでいるのですが、本作は、僕が今までに遊んできたゲームの中で、「リアリティの凄さ」で五本の指に入る作品だと思いました!

「そりゃそうだろ」と思われる方もいるかもしれません。

本作は19世紀末のアメリカ西部をとても忠実に、写実的に描いており、そのグラフィックの美しさは、発売から5年以上経過した2024年現在も、全く見劣りしていないのですから。

しかし、僕が言いたいのは、本作のそういった表面的な「リアルさ」とは少し違います。本作の「リアリティ」は、決してグラフィックの美しさや写実性だけによって実現されているわけではないと考えます。

僕が特に注目するのは、本作の世界の「自律性」と「ままならなさ」です。

それらによって、本作の世界が「プレイヤーのためだけに奉仕する単なる舞台装置」ではなく、まるで現実の世界のように生き生きとダイナミックに表現されていると思いました。

本記事ではそのことを書きたいと思います。

自律性〜人も、世界も、生きている〜

本作を構成する様々な要素、とりわけ本作のキャラクターは、ストーリーのために配置される単なる置き物ではなく、それぞれの意思と行動様式を備え、まるで現実の人間のように「自律性を持った存在」として表現できていると思いました。

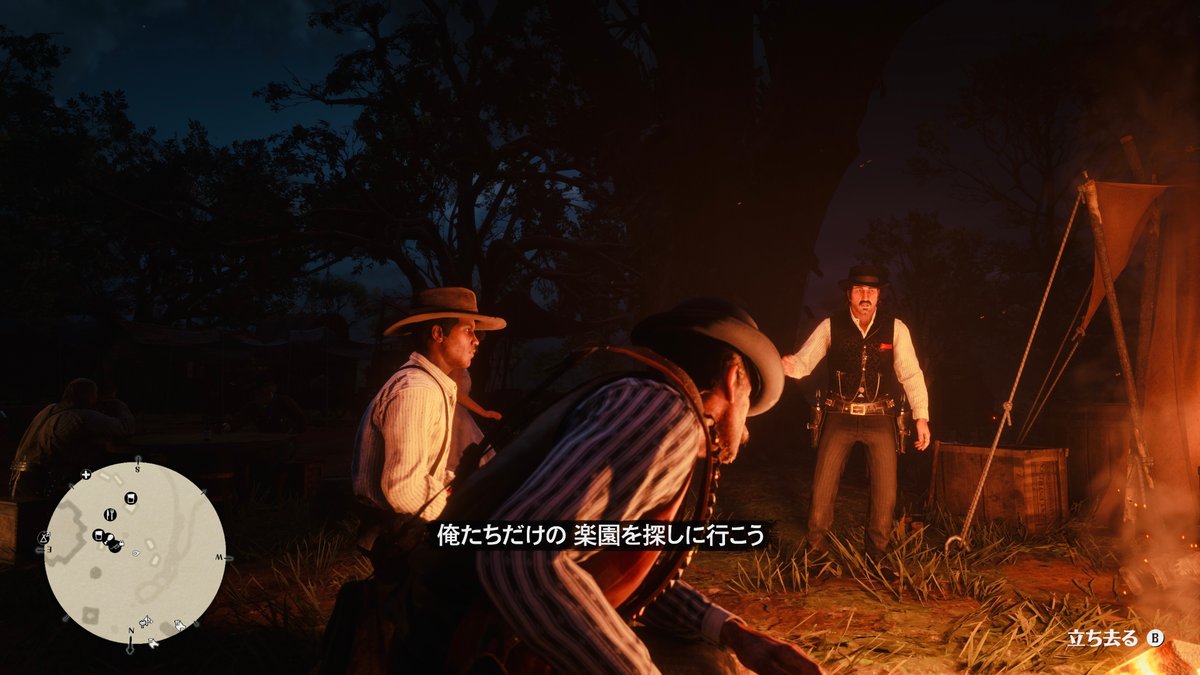

僕がそのことを顕著に感じたのは、主人公アーサー・モーガンが属する「ダッチ・ギャング」の面々が、キャンプで宴会をするシーンです。

このシーンはムービーではなく、プレイヤーがキャンプ内を好きに歩き回れるのですが、プレイヤーが見ていないかもしれない場面も作り込まれています。

例えば、小さい子供がいる家族(のちに1作目の主人公となるジョン・マーストン一家)は早々に宴会を去るのですが、こっそり後をついてゆくと、ちゃんと自室に戻り、寝支度をして家族3人で眠りにつきます。

キャンプファイヤーではボスが演説をしたり、古参のメンバーが昔話をしたりします。ストーリー上重要なことを語っているのですが、ことさらに強調されることはなく、プレイヤーがその場にいないと聞き逃してしまいます。

物陰に入ると、すっかり出来上がった仲間が絡んできたり、泥酔した仲間同士が殴り合いの喧嘩をしたりしています。

このように、プレイヤーが見ていようが見ていまいが関係なく、それぞれのキャラクターがそれぞれの意思を持って自律的に行動していました。この時僕は、感動を通り越して、ちょっと戦慄すら覚えたのでした。

キャラクターそれぞれが独自の意思を持って自律的にに行動する作品といえば『シェンムー』シリーズが有名です。僕自身も、本シリーズの世界の描き方はとてもリアルだと感じているのですが(詳しくは過去記事をご覧ください)、本作のキャンプのシーンは、それに匹敵すると思いました。

また、冒険の道中、特にミッションアイコンが出ているわけでもない、なんてことない山中の民家の前で立ち止まると、住人との間でかなり作り込まれたストーリーイベントが発生したときも、本作の世界の自律性を感じました。

この世界はプレイヤーのためだけに用意された単なる舞台ではなく、「狂気に満ちたこの住人たちはここでちゃんと生きているんだ」ということを実感を持って感じられたのです。

今日は久々に #RedDeadRedemption2 !

— Itaru Otomaru, Ph.D (@itaruotton) April 17, 2024

何気なく立ち寄った民家に、めちゃめちゃ凝ったストーリーイベントが用意してあって感動した。

有り金を全部取られたかと思って焦ったけど、無事、取り返しました♪ #Xbox pic.twitter.com/BQvpRDAz0v

ままならなさ〜願ったこと全てが叶う世界ではない〜

もう一つ、高いリアリティを与えているものとして、本作の「ままならなさ」があると思いました。言い換えると、本作の「便利ではないところ」「思い通りにいかないところ」が、本作をリアルなものにしていると感じました。

時速200キロ以上のクルマで走り回れる『Grand Theft Auto (GTA)』シリーズと違って、本作の移動手段は馬のみです。ファストトラベルもあるにはあるのですが、使える場所が限定されており、しかも地名一覧から移動先を選ぶ方式なので、そもそも土地勘がないと思い通りの場所に行けませんし、かなり長い場面転換のシーンを伴います。

したがって、ゲーム中のかなりの時間は、馬を走らせることに費やすことになります。(さらに言うと、そもそも、馬を呼ぶ指笛は一定範囲にしか聴こえないため、あまり離れていると馬を呼ぶことすらできません。)

これらの点は「ゲームの快適性」でいうと明らかなマイナスです。

ですが、移動が不便であることによって、自然や動物の有り様や、19世紀末の人々の暮らしを見て回り、身近に接することになるため、この世界の実在を説得力を持って感じられるようになってきます。

同様に、主人公の動作一つ一つがモッサリとしており「重たい」ことも、本来は欠点と言うべきところです。

敵の死体から所持品を奪う行動一つとっても、「ボタン長押しで発動→主人公がゆっくりと位置調整しながら敵の死体にまたがる→服の中をまさぐる→ようやく所持品が手に入る」といった具合に、何ステップもの動作を行うため、敵の死体がたくさんあると、戦利品を集めて回るだけでも一苦労です。

また、道中で手に入る薬草を集めることで、ライフ回復薬や強力な弾薬を作ることができますが、この作業はどこでもできるわけではなく、キャンプの火のそばでしかできません。そのため自分でキャンプを設営するなり、手近なキャンプを探すなり、ひと手間かけることになります。

ゲーム開始当初は、主人公を思い通りに動かすこともできないし、やりたい行動を好きなタイミングでできるわけでもないしで、正直面食らいました。

しかし、徐々に本作のシステムに慣れるうちに、本作のこのような「不便さ」や「思い通りにいかなさ」(つまり、ままならなさ)は意図的なゲームデザインなのだと感じるようになりました。

文字通り「地に足が着いた」どっしりとしたアクションは、本作の大地との濃密なインタラクションを感じさせます。また、プレイヤーの都合よりも世界観との合致を重視するゲームシステムは、「本作の世界はプレイヤーのために奉仕する都合のいい存在ではない」ということを思い知らせます。

さらに考えてみると、本作のストーリー自体「ままならないこと」を描いているといえます。

主人公たちダッチ・ギャングがどんなに自由で気ままな暮らしをしたくとも、文明の進歩は彼らのような無法者の存在を許しません。彼らは、社会との軋轢の中で孤立し、徐々に追い詰められてゆきます。

本作では、そんな彼らの行く末を描いたストーリーと、ある意味不便さを押し出したシステムがきちんと合致しています。そのこともまた、本作に高いリアリティを与えているのだと感じます。

まとめ

本記事では、僕が『Red Dead Redemption II』をプレイしていて感じたことを、「本作の圧倒的なリアリティ」という切り口で言語化しました。

2024年5月21日からは、本作がPlayStation Plusのゲームカタログに収録され、気軽にプレイできるようになります。

冒頭にも書きましたが、発売から5年以上を経ても、本作の素晴らしさは全く色褪せることはありません。

2024年現在は、本作のような「シングルプレイ超大作」はやや肩身の狭い存在になっているのかもしれませんが、本記事を読んで少しでも興味を持った方は、手に取っていただければ幸いです。

(了)

2024.5.20 Itaru Otomaru