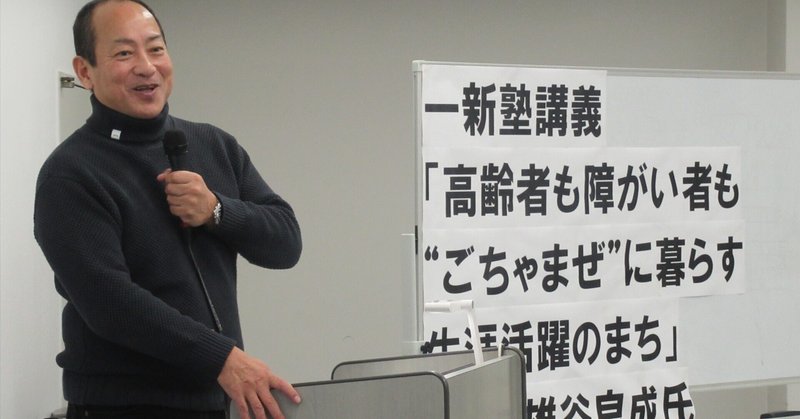

一新塾講師は佛子園理事長の雄谷良成氏!『レジリエンス』

昨日の一新塾講師は、佛子園理事長の雄谷良成氏でした。テーマは『レジリエンス』。年明け早々の能登半島地震、佛子園が運営する輪島市河井町の「輪島カブーレ」、能登町の「日本海倶楽部」が被災されながらも、雄谷氏は、1月2日より災害対策本部を立ち上げ。全国からの支援物資を「Share金沢」をロジスティックス拠点に、輪島市と能登町の上記施設が現地ハブになり、孤立地域や周辺の福祉事業所へも物資の搬送にご尽力されてこられました。自ら会長を務める青年海外協力協会とも連携して復旧活動に奔走。

能登半島地震の「創造的復興」ビジョンを語っていただきました。

大変な状況が続いている最中、石川県からお越しいただき、現地の状況を直接お伝えいただく機会をいただけました。本当にありがとうございます。

「ごちゃまぜの場所をつくると災害に立ち向かえる」

「地域の情報を知っているからこそ自衛隊ができないこともできる」

「避難していると独居の人は元気になっている」

現地では厳しい試練の現実に直面しながらも、希望の未来の確かな芽生えも感じさせていただきました。

子どもたち、障害のある人、お年寄り、地域住民、みんなが集う、「ごちゃまぜ」をコンセプトとした福祉のまちづくりの実践が、非常時においても大きな力を発揮していることに心揺さぶられました。

東日本大震災で岩沼市での支援に関わられたご経験から、「人の繋がりを維持するために仮設団地は抽選をしないでコミュニティごと移る」「居場所となるコミュニティセンターを設ける」等、能登の未来を見据えて県や国に提言されています。これまでずっとまちづくりに関わってこられた輪島市や能登町での仮設団地のコミュニティ維持のご支援にも関わられるとのことでした。

雄谷氏の人生の歩みのご紹介です。

行善寺の障害者施設で、障害をもつ子どもたちと寝食を共にして育ちました。大学卒業後は特別支援学級の教員に。その後、青年海外協力隊としてドミニカ共和国で障害者教育の指導者育成や学校づくりに関わられました。帰国後は、北國新聞社を経て、

1994年、ご実家の佛子園へ。

2010年能登町に地ビール工房やレストラン等を運営する福祉施設「日本海倶楽部」。2008年には「廃寺になるあの寺をなんとかしてほしい」と頼られ、障害者の就労継続支援や生活介護、高齢者デイサービス、放課後等デイサービス、児童発達支援、地域の人々が集まれるカフェの機能も設けた「山草二木 西圓寺」の立上げ。2014年「シェア金沢」、2015年「B's行善寺」、2018年「輪島KABULET」、を開設。

「ごちゃまぜ」をコンセプトとした福祉のまちづくり。

試練の時代こそ、「ごちゃまぜ」が一人ひとりの主体性を引き出し希望の未来を拓くことを深く実感させていただきました。

塾生の皆さんの感想と胸に響いたお言葉の一部です。

●問題があることが当たり前

●顔が見える関係の重要性

●誰も排除しない場所

●感情や行動は解釈で決まる

●成功や失敗は自分の解釈次第

●支援されるばかりだと元気なくなる

●相手ができる範囲を見極める

●地域とのつながりを先に持つ

●タテ割りにしない福祉

●楽観主義と悲観主義

●人に笑ってもらうこと

●多様な人間との接し方

●「ごちゃまぜ」だと人が活き活き!

●「ごちゃまぜ」だと究極の自主性を生む!

タテ割りだった福祉に大きなイノベーションを起こし、石川県で生まれたモデルが、いま、全国に大きく広がっています。

今年の雄谷氏の色紙メッセージは「RESIRIENCE NOTO,NOT,ALONE」!

個人のボランティアの受付も始まりました。能登の復旧復興のために、全国の多様な人たちの思いが結集し、希望の未来を拓いてゆけますことを心より願っております。

■「令和6年能登半島地震災害義援金」の受付は、以下をご覧ください。

■社会起業・政策学校一新塾

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![森嶋伸夫(NPO法人一新塾[大前研一創設] 代表理事・事務局長)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/84791930/profile_66de4e01c6e0051bab62dac81a88b1d9.jpg?width=60)