統計から考える公立教員の未来

私は今、一般企業で働きながら通信制大学に通い、高校教員を目指しています。今のところ、運良く採用されれば、飽きるまでは続けてみるつもりでいます。

自分がこれから入っていこうとする業界の将来がどうなるかについて気になったのに加え、教員採用試験の二次対策にもなると思ったので、少し考えてみました。

私は統計学の専門家でも何でも無いので、ところどころ推論や考察に雑な点があると思いますがご容赦ください。また、この記事には何の政治的メッセージもありません。単なる一考察としてお読みください。

時間がない人は、一番最後の結論だけ読んで下さい。

起こり始めた変化

最近、地方を中心に学校再編(主に統合)のニュースを聞くことが多くなった。私が通っていた小学校も隣の小学校と統合したし、隣の市の高校は男子校と女子校が統合した。当然、少子高齢化の中、児童生徒の数が設備を維持するに足るラインを下回り始めているという事だと思う。

だが、ご存知の通り日本における少子高齢化の進行はまだまだこれからが本番である。2020年に1,503万人いた14歳以下人口は、2030年には1,321万人、2050年には1,077万人まで減少する見通しになっている。そして、この減少速度は更に加速する可能性すらある。

この推計通りに進んだ場合、職場としての公立学校にはどういった変化が起こるだろうか。

現状

考察の出発点として、職業としての公立教員の現状について整理しておく。

雇用形態

「教師不足に関する実態調査」によると、小学校・中学校・高校では87%~89%が正規教員、それを除いた1割強がいわゆる非正規教員となっているが、正規教員の中に含まれる「再任用教員」は任期が1年以内なので、その意味では非正規教員に近い。再任用教員を除いた「本当の正規教員」の割合は、小学校:83.44%、中学校:82.26%、高校:81.32%である。今回の考察ではこの数字をもとに考えることにしたい。

年齢構成

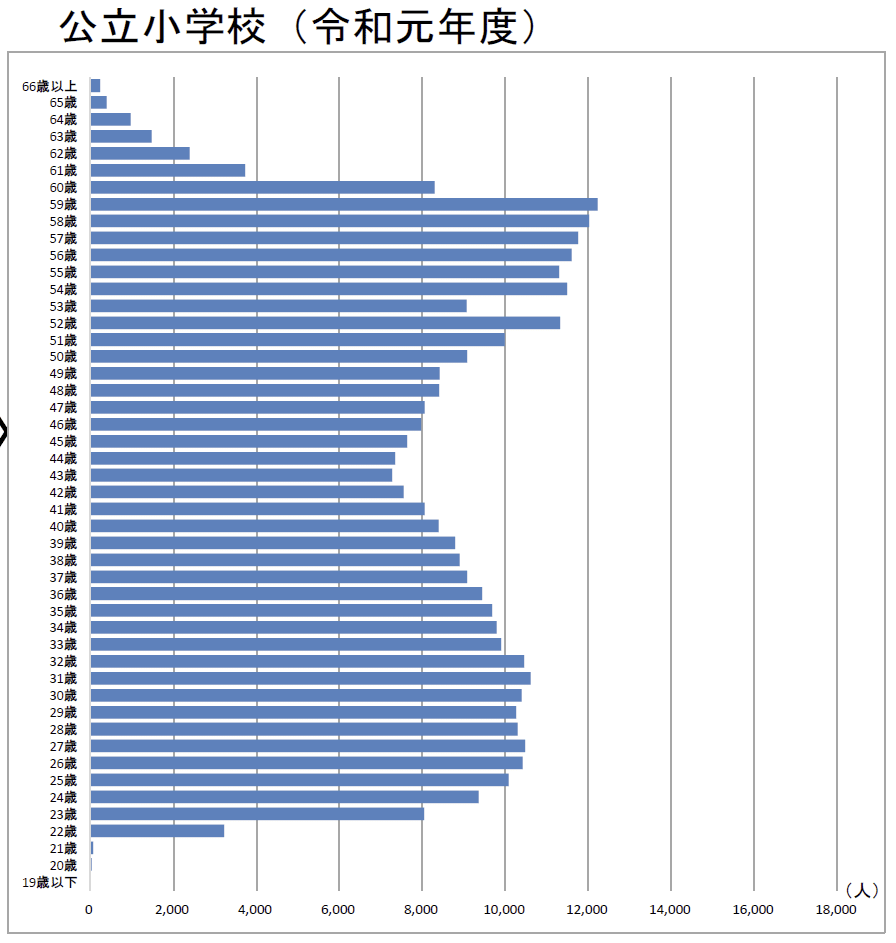

公立教員の年齢構成は、3年毎に文部科学省から公表されている。最新は令和元年度のデータである。小学校は比較的年齢が分散しているが、誰でも読み取れる特徴として小中高ともに55歳前後以上の教員が占める割合が大きく、高校は特にその傾向が強い。

小中高いずれにおいても、定年を迎える60歳の教員数が多いため、毎年相当数の退職者が出ているのが現状である。

採用者数

意外な事実として、公立学校の採用者数は増加傾向にある。子どもの数が減少しているのに採用者数が増加している原因は、前項の年齢構成に求めることができる。毎年大量の退職者が出て、かつその数も年々増えており、このペースが子供の数の減少のペースを上回っているため、採用数を増やさないと現場が回らない、というのが実態であるように考えられる。

これから起こる変化

ここからは、整理したデータを元にこれから起こる変化について考えてみたい。

本当は、Excelを使って具体的な推計をした方がわかりやすいところですが、それは時間がかかって面倒なのでやりません。ごめんなさい。

子ども減少のペースと退職者増加のペース

上に書いたように、現在は子ども減少のペースを退職者増加のペースが上回っているので、採用数はわずかながら増加傾向にある。ところが、冒頭の推計のように、子ども減少のペースがある程度一定であるのに対し、年齢構成のグラフを見ると、教員数が顕著に多いのはだいたい55歳以上である。現状の定年は60歳なので、大量退職が続くのはせいぜいあと5年であると考えられる。

したがって、採用者数はあと5年ほどで増加から減少に転じることが予想される。

教員数と子供の数の比率

採用者数が減少に転じた後、どういった変化が起こるだろうか。仮に、採用者数が現在の水準に維持された場合、子どもの数は毎年減り続けていくため、年を追うごとに1人の子どもに対する教員の数が増え続けていってしまう。

当然、教員の給与は税金であるため、これを適正な比率に正すよう各方面から圧力が加えられ、どの自治体でも教員数を減らす方向に向かっていくだろう。

教員数の減らし方

では、どうやって教員の数を減らすか。その方法は2つある。1つは、採用人数を減らすこと、もう1つは今いる教員のクビを切ることである。

クビを切るよりも採用数を絞る方が当然ハードルは低いので、当面は各自治体でこの方策が取られると考えられる。しかし、いくら採用数を減らしても、それには限界があると私は考える。この限界点をいつ迎えるかは精緻な予測をしないとわからないが、感覚的には10年くらいかなと考えている。

もし採用数をゼロにした場合、教員の年齢構成は歪になるし、全国の教員養成大学の卒業生は路頭に迷うことになる。文部科学省として、こんな事態は極力避けようとするだろう。

したがって、どんなに新規の教員需要が減った場合でも、一定の採用人数は維持されることが予想される。またこれは、上の図1において極端な教員需要減が生じていた平成11年頃でも一定の採用者数を出していた事からも読み取れる。

では教員のクビを切るしか無いのか。ところがご存知の通り、正規の公務員を解雇するには多くの制限があり、前例も極端に少ないため、あまりに非現実的である。

ここで出てくるのが、「非正規教員の契約不更新」であると私は予想する。非正規教員は任期が1年であるため、任期満了時には契約の自由が双方に存在する。言ってみれば、自治体側が契約更新しないと言えばそれまでなのである。これを行えば、正規教員の首を切らず、一定の採用者数を維持したまま、教員の数を減らすことができる。

冒頭で整理した通り、正規教員を除いた教員全体の約20%弱が非正規教員であるため、自治体は教員全体の20%までは減らそうと思えばすぐ減らせるのである。今後地方を中心に起こってくると考えられる税収の低下・財政悪化を考えれば、これが行われる可能性は極めて高いと思う。

(ちょっと横道)非正規教員増加の背景

昨今、正規と業務内容が変わらないのにも関わらず、比較的待遇が悪く昇給も無い非正規教員の増加が問題視されている。

こういった問題の背景には、上に書いたような予測があるのではないかと私は考える。都道府県庁もアホではない。今の現状を見つめて将来についてシビアに予測すれば、将来の教員数調整のバッファとして非正規教員の割合を増やすことは極めて合理的な判断であると言えるのだ。(私が非正規教員の増加を是としているわけではありません。)

結論

ということで、子どもの減少、教員の年齢構成の両面から考えると、

あと5年ほどで教員採用数が減少に転じ、採用試験の難易度が格段に上がる

あと10年ほどで教員余りが顕著になり、非正規教員の雇用が極めて不安定になる

という変化が今後起きると私は予想します。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ご意見・ご感想お待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?