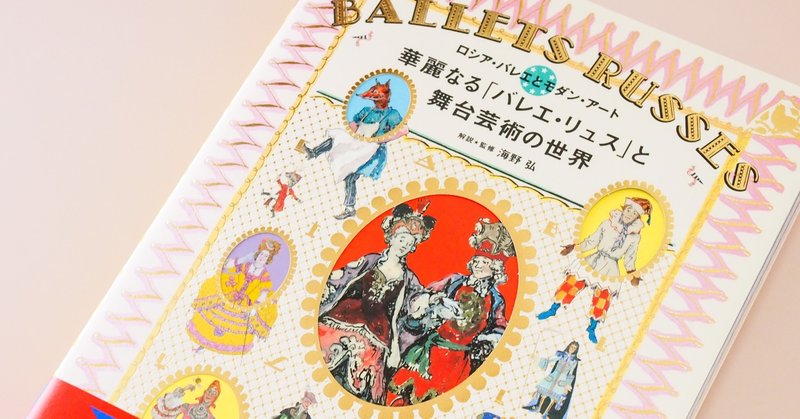

『華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界』ヨーロッパを驚愕させた伝説のバレエ団「バレエ・リュス」の世界が存分に堪能できる一冊

イスクーストバです。

いやはや、ものすごい書籍が出ました。

本書はパイ・インターナショナルと海野弘氏がタッグを組んで刊行されているアートブックシリーズの新著。

豪華絢爛たるブックデザインと海野氏によるわかりやすい解説で人気を博しているシリーズで、私も何冊か所持しています。

華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界

解説・監修:海野 弘

発売元:パイ・インターナショナル

海野氏は欧州の象徴主義やアール・ヌーヴォー、アール・デコを中心に数えきれないほどの美術書籍を手掛け、その博識ぶりたるや感嘆せずにはいられません。

氏は早稲田大学ロシア文学科を卒業し、評論家としてロシア美術関係の書籍を何冊も著しており、ロシア通としても有名ですね。

そんな氏の関心はいわゆるロシア「銀の時代」に向けられています。

「銀の時代」とは、19世紀の終わりから20世紀初めの時代区分を指し、この時代に象徴主義に代表される世紀末芸術やモダニズム文化のはじまりがロシアでも興ることになります。

なぜ「銀の時代」と呼ばれるかというと、ロシア文化の黄金期たる「金の時代」はドストエフスキーやトルストイ、チャイコフスキーなど世界的に有名な文学人・芸術家が活躍した時代であり、ポスト「金の時代」は黄金期ほどではなにしろ新しい文化が花開いた時代として「銀の時代」と呼称されているわけです。

ロシア文学に馴染みの深い人ならば「銀の時代」の代表的人物として、アレクサンドル・ブロークやアンドレイ・ベールイなどの名前が挙がることでしょう。

ミハイル・ヴルーベリ『白鳥の女王』(1900年)ヴルーベリは「銀の時代」において異彩を放った天才画家

氏が指摘するに、この「銀の時代」は長い間無視されていた時代であり、特に美術に関してはアヴァンギャルド研究の流行の影に隠れて、注目されることがほとんどなかったといいます。

しかしその「銀の時代」に活躍した芸術家たちが、後にディヤーギレフのバレエ・リュスに関わり、欧州で一大ムーブメントを作ったとなれば、「銀の時代」は決して無視できない再評価されるべき時代と言えるのではないでしょうか。

この「銀の時代」については海野氏が著書『ロシアの世紀末』にて詳しく述べていますので、気になる方は是非手にとってみてください。

そもそも「バレエ・リュス」とは?

さて、本題に入りましょう。

「バレエ・リュス」とはフランス語で ”Ballets Russes” そのまま「ロシアのバレエ」という意味です。

ロシアの実業家セルゲイ・ディヤーギレフが才能あるロシアのアーティスト、ダンサーたちを集め組織したバレエ団で、初演は1909年にパリ、オペラ座にて行われました。

バレエ・リュスのここがすごい:モダンバレエの先駆け

そもそもロシアのバレエは際立ってハイレベルなものでした。

ピョートル・チャイコフスキーが作曲し、マリウス・プティパが振り付けを手掛けた『白鳥の湖』は、それまで貴族が下心を出して観ていたようなバレエというジャンルを一流の芸術へと昇華させました。

チャイコフスキーの3大バレエ『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠りの森の美女』はクラシックバレエの古典となっていますよね。

そして時代が20世紀に移り、新しいバレエが求められるようになると、ミハイル・フォーキンなど若い才能が芽を出しはじめます。

フォーキンはイサドラ・ダンカンから影響を受け、クラシックバレエにはないフリースタイルの踊りを追求していきます。フォーキンの踊りはただの見せ物ではなく、物語を動きで表現し作品が持つ意味を訴えかけるような、より芸術的なものでした。

ミハイル・フォーキン(右)とヴェーラ・フォーキナ(左)

それまでバレエといえば美しい女性バレリーナの華麗な動きを見せつけるものであり、男性ダンサーは脇役にいることがほとんどでしたが、フォーキンの新しいバレエでは男性ダンサーが大きな味を持つ重要な存在へと変化していきます。

そしてバレエ・リュスで大きな存在感を放った男性ダンサーといえばもちろん、ヴァツラフ・ニジンスキーです。中性的で優雅な容姿、力強くそれでいて繊細なダンスは多くの観客を魅了しました。『牧神の午後』での官能的な踊りは大きな衝撃を与えたことでしょう。

「コメディア・イリュストレ」の表紙(1912年)デザインはレフ・バクスト

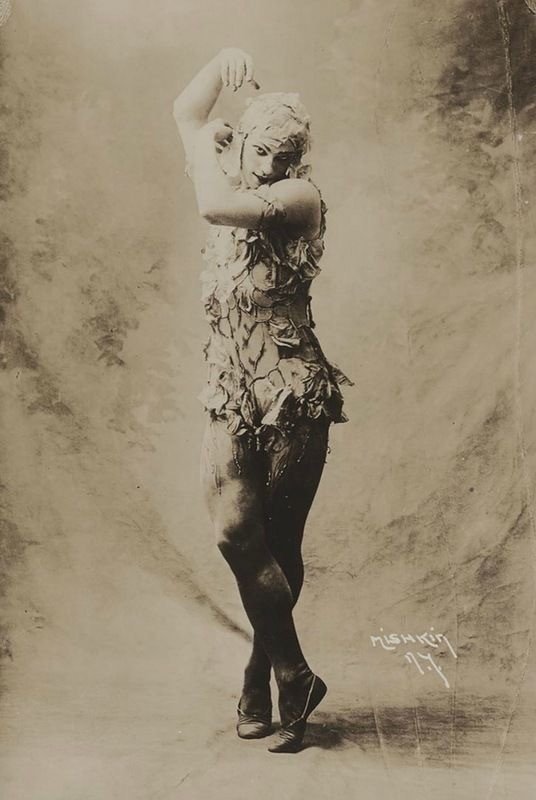

薔薇の精のニジンスキー。中性的な容姿に心奪われる。本当に美しい…。

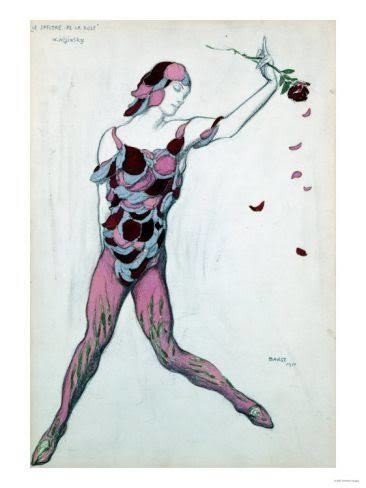

レフ・バクストによる『薔薇の精』の衣装デザイン(1911年)

バレエ・リュスのここがすごい:世界的著名人が数多く参加

『シャネル&ストラヴィンスキー』という映画はご存知でしょうか。

ココ・シャネルとロシアの音楽家ストラヴィンスキーとの逢瀬を情感的に描いた作品で、脚色たっぷりとはいえ、当時のバレエ・リュスの雰囲気をつかむのに格好の教材だったりします。

この映画では『春の祭典』の初演でパリオペラ座が大混乱に陥ったという有名なエピソードも映像化されており、当時の騒ぎぶりがよく再現されています。

バレエ・リュスに参加した著名な芸術家といえば、ココ・シャネルをはじめ、パブロ・ピカソ、エリック・サティ、ジョルジョ・デ・キリコ、マリー・ローランサンなど、枚挙にいとまがないほど。

例えば、1924年に公演された『青列車』では、台本にジャン・コクトー、幕はパブロ・ピカソ、衣装をココ・シャネルが手がけるなど、そうそうたる顔ぶれが並びます。まさに夢の共演がバレエ・リュスが実現したのです。

パブロ・ピカソ『青列車』の幕のデザイン

「ど田舎」のロシアから出発したバレエ団が、欧州一の芸術家たちに注目されるというのもすごい話です。一流の文化人たちを惹きつけるディヤーギレフの恐ろしいほどのカリスマ性が成せる業と言えるでしょう。

若き日のコクトーはディヤーギレフを「聖なる獣」と呼び、文化的素養を兼ね備えながらも言動が大胆かつ態度も図々しいディヤーギレフの姿を的確に表しています。

ロシア革命によりロマノフ王朝が倒れ、ボリシェヴィキ政権が樹立すると、西欧派の芸術家の多くが国から亡命。パリやモンテカルロを拠点としていたバレエ・リュスはロシアとの繋がりが途絶え、ヨーロッパの芸術家たちが中心メンバーとなっていきます。

こうした背景もあり、バレエ・リュスが徐々にヨーロパナイズされていくのも必然と言えます。しかしそのルーツがロシアにあることは忘れてはなりません。バレエ・リュスはロシアの芸術とヨーロッパの芸術が見事に融合を果たした好例であり、結果として大きな伝説を残したのです。

ディヤーギレフ、ヴェネツィアに死す

欧州中を圧巻し世界最高のバレエ団と謳われたディヤーギレフのバレエ・リュスでしたが、その活動時期は決して長くはありませんでした。

1929年、体調を崩したディヤーギレフはヴェネツィアに引きこもり、療養に専念します。最期の時を古い友人であったミネア・セールとココ・シャネルと共に過ごし、遂には敗血病で亡くなります。

その遺体はゴンドラでサン・ミケーレ島に運ばれ、島の墓地に埋葬されました。バレエ・リュスで共に仕事をしたイーゴリ・ストラヴィンスキーもまたサン・ミケーレ墓地で眠っています。

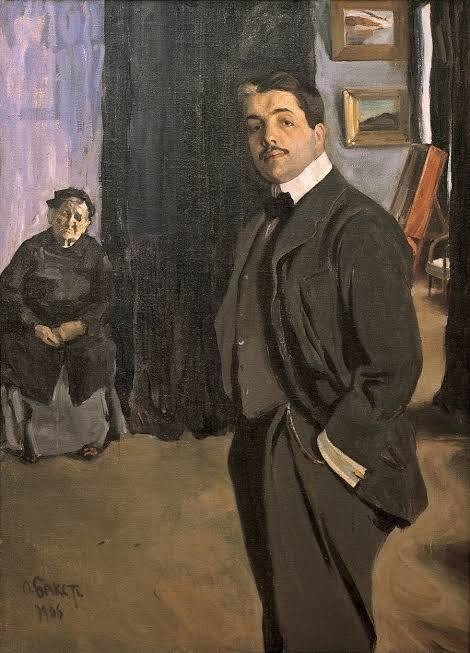

レフ・バクスト セルゲイ・ディヤーギレフ(1872〜1929)の肖像画(1905年)

2014年には国立新美術館でバレエ・リュスの展示が開催され、またディヤーギレフとニジンスキーの関係を描いた漫画も刊行されるなど、近年になって日本でのバレエ・リュス熱はますます高まっている印象です。

バレエに馴染みがなくともアートとファッションに関心がある人ならば、必ずやバレエ・リュスの魅力に惹きつけられるはず。

私としてはバレエ・リュス(ロシア・バレエ)をきっかけに、ロシア美術の世界にも興味を持ってくれたらとても嬉しいです。

それでは。

サポートしていただきますとモチベーションになります。いただいたサポートは海外買い付けの費用にいたします。