杉田庄一ノート37:昭和18年空戦の様相がかわる

ガダルカナルからの撤退は、アメリカ軍の侵攻が一段階進んだことを意味する。アメリカ軍側も大きな被害を受けていたが、立ち直りは早く、着々と戦力を増強していったのに対し、日本軍はこの消耗戦での補充はほとんどできなかった。特に基地航空兵力は劣化し、補充のために機動部隊の空母航空隊を陸上基地に送り込んだが、焼石に水の状態だった。

しかし、大本営では「まだ十分に立ち直る見込みがある、敵の作戦線が伸びて来ればそこが弱点となる、戦局好転の機会だ」と考えていた。昭和18年3月25日、「大東亜戦争第三段作戦帝国海軍作戦方針」が出される。(『機動部隊』淵田美津雄・奥宮正武、朝日ソノラマ)

日本海軍では航空戦が主流になったことを実感してはいたが、艦隊対艦隊の決戦で逆転できる、日本には巨大戦艦をはじめとした連合艦隊はアメリカの艦隊よりも強力だという思い込みもあった。確かに戦艦群や巡洋艦群は戦力十分ではあったがもはや艦隊対艦隊の決戦で勝負をつけようとアメリカ軍は考えていなかった。だいたい、そのような艦隊を動かす燃料がもはや海軍には残っていなかった。

アメリカ軍のとった南太平洋での作戦は、多方面に同時展開した日本軍と違い、選択と集中だった。島嶼を基地を一つ一つ潰して、次第に日本へ近づいていく。それも、飛び石に潰していきながら制空権、制海権をおさえていった。飛び石づたいで飛ばされた島嶼部隊は補給路をたたれ、たちまち飢餓状態になり戦力も気力もなくしてしまう。日本軍側は、多方面で構えながら防御にまわり、攻撃をうけたところに戦力の逐次投入を行わざるを得なくなる。ジリ貧である。ある参謀の述懐に「ドカ貧」と評しているのもあった。

この頃からアメリカ側の飛行機も日本側の飛行機も新機種になっていく。それに伴いそれまでのように敵機数が上回っていても悪くて互角で戦っていたという時代ではなくなる。『ラバウル空戦記』(第204海軍航空隊編、光人社)に2月14日の空戦をめぐって次のような記述がある。

「零戦は、確かにすばらしい戦闘機だった。開戦いらい広大な海陸の戦場を縦横に飛び回り、現れたすべての敵機を撃墜した。

「ゼロ」の名は敵に神秘的な恐怖すら与え、零戦の姿を見ただけで遁走する敵機もあったほどだ。しかもその長大な航続力は、ラバウルから五六〇海里(1040キロ)も離れたガダルカナル島に進撃し、上空を一時間も制圧することが可能であった。ラバウルよりガダルカナルに近いブカやブインからなら、その時間はさらに長かった。だから、十七年十月から十一月にかけてのガダルカナルに対するわが総攻撃でも、零戦隊が上空にいる限りは制空権はわが手にあった。

しかし、この無敵零戦にも、苦手があった。四発のボーイングB-17とコンソリデーテッドB-24である。乗員を保護する厚い装甲板と、自動的に破孔をふさぐ厚いゴム張りの燃料タンク、それに完備した自動消火装置は、零戦がいくら二〇ミリ機銃を撃ち込んでも火を噴かないし、落ちもしなかった。逆に敵の強力な武装によって、こちらが被弾することが多かった。

杉田飛長が体当たりでB-17を墜としたのも、大原飛長がB-24についていみじくも述懐しているのも、これらの大型機に対する戦闘機パイロットたちの、危険と苦労を如実に物語るものだ。大原、島川正明飛長らが、森崎中尉指揮の零戦十二機で、基地に来襲したB-17四機を全機墜としたことがあったが、零戦隊はガダルカナルへ逃げる敵機を0700から0830にわたり実に1時間半も追撃している。これだけの長時間追撃をかけられる零戦も大したものだが、恐るべき「ゼロ」十二機の攻撃を、それぞれ持ちこたえたB-17の強靭さも天晴れというべきだろう。」

一式陸攻が、一撃で火を吹きワンショットライターと言われたのとあまりに違いすぎる。倒されても倒されても立ち上がるタフさを讃える文化といさぎよく死ぬを美とする文化が戦っていては、いずれ勝負は目に見えている。前線で戦っている搭乗員たちはその文化の違いを痛いほど感じていただろう。元気もなくなっていたに違いない。消耗戦に巻き込まれて隊の士気はさがっていた。

さて、昭和17年10月頃からB17に手を焼いていた204航空隊であるが、小福田大尉はB-17に対する攻撃法を研究し、訓練をしている。その訓練について次のようにまとめている。

「B17のいちばん弱い方向はどこか、ということと、その弱点をつく攻撃法はどういう戦法か、ということであった。そして、翼の前部付け根付近を狙い、前下方から薄い角度で接敵、肉薄攻撃するのがいちばん有効だろうという結論になった。

そこで、とくに若いパイロットを主体として、敵戦闘機と戦闘をやらせるには、まだ伎倆、経験が足りない。だが、実戦への場なれが必要なので、まず味方基地上空に来襲するB17の邀撃戦闘からはじめようということになった。零戦2機ずつを、一方はB17代わりの目標とし、他の2機がこれに向かって攻撃法を演練することにして、暇あるごとに訓練をした。」

この訓練中に、杉田が実際のB17に遭遇し、肉薄攻撃をしかけ激突墜落させた。この件については以前、杉田庄一ノート35:昭和17年12月B17へ体当たりに記している。

この杉田によるB17撃墜は、204航空隊の士気を一気に盛り上げることになった。また、しばらくB17による偵察飛行がなくなってしまう。『島川正明空戦記録』(島川正明、光人社)に次のような記述がある。

「日付についてはほとんど記憶にないが、たしかこのころだったと思う。敵偵察機(B17ま たはB24)が毎日といってよいほど基地の上空に現われるようになった。しかも時刻は、いつも正午である。(われわれはこれを定期便と呼んだ)

わが戦關機にたいし、よほどの自信があったものとみえ、きわめて正確に上空に現われるのである。まるで私たちニ〇四空戦間機隊を無視したかのように……。彼らは過去にわが零戦と戦った経験があるのかも知れない。でなければ、このような定期便は出せないはずだ。

私たちは基地上空哨戒の任務を兼ね、この偵察機にたいする攻撃方法を訓練していた。敵の集中砲火を避けるため、斜め前上方、同前下方、そして背面攻擊などがそれである。つまり、敵の視角外からの攻擊方法なのだ。

後上方攻撃など基本どおりの方法では、わが方の二十ミリ機銃にたいし、敵機十三ミリ (正確にいえば十二•七ミリ)機銃の弾道がすぐれているため、被害が多かったのである。そんなある日、訓練中の杉田上飛が飛来した敵機にたいし、斜め前上方から攻擊をかけたが、 きわめて接近の早い反航のため、避退が遅れ、垂直尾翼が敵機に接触し、敵機は空中分解して墜落していったという。

彼は己れの空中ミスを恥じ、おそるおそる報告していたが、おとがめを受けるどころか、 逆におほめにあずかり、照れていたようである。以後、しばらくの間、敵の定期便は基地上空に姿を現わさなかった。杉田の大手柄である。

彼はリンゴのような紅い頬っペタをして大声で笑う好青年で、ラバウルに引き揚げた後、多数の敵機を撃墜したと聞いたが、攻幣精神の旺盛な好青年だった。」

島川氏は、この頃、格闘戦から編隊空戦にかわってきたこと、後上方攻撃一辺倒からの脱却の必要を感じていたことについて次のようにも語っている。このとき遭遇した敵機はSBDドーントレスであろう。機体後部に13ミリ旋回機銃をもっており、密集編隊で複数の火箭をあわせるとかなりの弾幕ができ、後ろから近づくのは危険である。坂井三郎氏もこのSBDにやられている。

「十一月十四日・・・午後三時、ブイン基地を発進し、白波をけたてて南進する輸送部隊の上空に到達する。時間の経過とともに緊張感は極限に達し、全神経はピリピリと張りつめている。そんな空気の中、突如、断雲をぬってこちらに向かう一団の艦載機を発見した。髙度約三千、わが方とほぼ同高度である。中隊は優位な態勢をとるため全力上昇を開始した。よくよく見ると、その動きから、どうやら艦爆のようだ。十四、五機からなる編隊である。 そのうちのニ、三機が上昇するかに見えたが、また元に復帰し、勇敢に船団上空に近づいて来る。各個擊破を避け、集団の威力を発揮するための密集隊形だ。

敵さん、なかなかやりおるわいと感心しながら接敵し、敵機が戦闘機でなければ、よほどのドジを踏まないかぎり大丈夫と、たかをくくって、いっせいに後上方攻撃をかけた。

ここまではよかったが、待ちうけていた敵後部座席の旋回銃による集中砲火をあび、一小隊の松本一飛曹、そしてニ小隊の長田ニ飛曹が被弾墜落していった。こちらも一撃でニ機はおとしたが……。

敵発見と同時に、高度を上げる考え方は、常識ではあるが、すべてが後上方攻擊を前提としての行動は、どうやらここらで是正すべきではないか?敵戦闘機にたいしては絶対であっても、弾道のよい旋回銃を装備した編隊群にたいしては、かならずしも適切とはいえないようだ。

ただがむしゃらに後上方を狙うのではなく、敵機をよく見きわめた攻撃方法を実施しなければならない。もちろん急を要する場合は、自己を犠牲にしてもなお後上方攻撃を必要とするが。

空戦は短時間の闘いであり、機種の見分けが困難な場合もあるが、すくなくとも指揮官たるものは、これらについてよく研究し、平生から部下を訓練しておく必要を痛感する。

わが海軍における攻擊方法は、その主体を後上方攻擊においた関係上、個々のパイロットは、つねにそのことが頭からはなれず、そのうえ各自が功をあせる結果もくわわり、一方に片寄る傾向を生んだのではあるまいか。」

杉田庄一ノート36:昭和18年1月〜2月ガダルカナル消耗戦でも2月14日の空戦について簡単に記述したが、『零戦隊長 宮野善治郎の生涯』(神立尚紀、光人社)に「この日の空戦の詳細」と「空戦の様相の変化」について神立氏が記述している。

「<二月十四日 昨日の惨敗にも屈せず九機編隊よりなるB-24に、新鋭ボートシコルスキー(F4U)十二機、P–38数機の直衛を配せる敵襲を受く> (中澤飛長日記)

敵は、ソロモンの制空権を握ろうと積極的な攻撃をかけてきた。この日、ニ〇四空から邀擊に上がったのは宮野大尉以下十二機。一時間以上におよぶ追擊戦で、B–24ニ機、F4Uニ機、P-38四機を撃墜、全機が無事帰還した。戦闘行動調書によると、宮野の二番機•矢頭元佑ニ飛曹、三番機.杉田庄一飛長。大原飛長や中澤飛長も搭乘割に入っている。

<我一号戦なるにより、飛行場上空に到るも追いつかず。味方は盛んに攻繫を加え居るも敵はB-24一機、及びP-38数機を失うるを意とせず、編隊を固く組んで帰途につく。ショー トランド島付近上空にてやっと第一撃を加うるを得、爾後反復攻撃を繰り返すも、敵ながらボートシコルスキー相互支援見事にして擊墜するに至らず。

イサベル島付近に至る時、味方はわずか数機となるも敵B—24漸く編隊に遅れ、高度を下げ始むるにより、僚機と共になおも攻繫を続ける。

我エンジン一時停止、左脚パイプに被弾両車輪出るにより帰途につくも、やがて敵はいよいよ編隊を離れ高度を下げ落下傘にて搭乘員六名落下傘降下するを後上方より攻撃、遂に撃墜す>(中澤飛長日記)

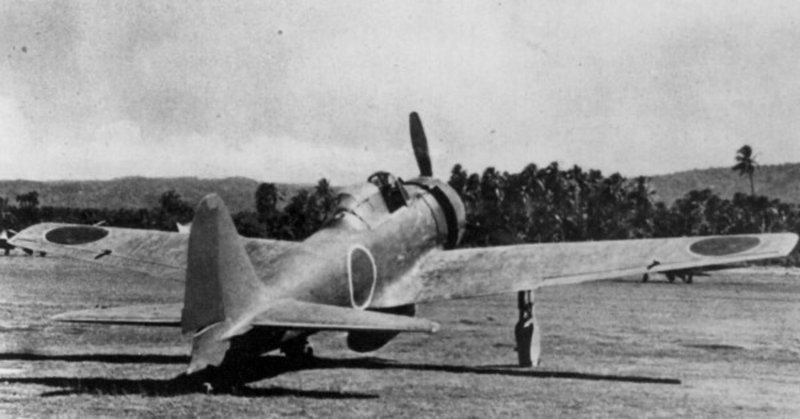

二〇四空には一号戦と二号戦、二種類の零戦が混在していたが、この日の中澤の日記に見るように、二号戦の方が邀繫戦には有利で、搭乗員に人気があった。若い搭乗員の目には、優美な一号戦の長い主翼より、ニ号戦の短く角型に切り落とした形の翼端の方が、いかにも力強く俊敏に見えてたのもしかった。」

零戦21型(1号戦)ではB-24爆撃機と援護のP38やF4Uの空爆編隊に追いつくのがやっとだった。零戦のスピードが追いつかなくなってきているのだ。次のように記述が続く。

「空戦の勝負は『初動』で決まる。一号戦の方が縦の格闘戦でやや小回りが利く美点はあったが、もはやソロモンの空では単機同士の格關戦など現実にはほとんど起こらず、それよりも、馬力が強くて突っ込みがよく、しかも高速時の横操作の軽快なニ号戦の方が、多くの場合、 有利に敵と戦うことができた。六空進出当初はラバウル、ガ島間の往復に航続力が足りないことが指摘されたものの、ブイン、ムンダという前進基地が稼動しているこの時点では、その懸念は過去のものである。上層部や技術者の机上の心配をよそに、二〇四空の搭乗員たちはニ号戦を愛機として使いこなしていたのだ。

この頃目立って増えてきた敵の四発爆撃機、B–24は、垂直尾翼がニ枚あつてB17とは 少し印象の異なる機体であったが、B-17同様に高速、重武装、重装甲で、零戦にとつては撃墜しにくい相手であった。双発双胴のP-38戦闘機は、旋回性能こそ零戦に劣ったが、特に高高度性能にすぐれ、高速で、零戦に劣らない航続力を持っていた。初めのうちは、零戦との格闘戦に巻き込まれて次々と撃墜され、『ぺろ八』というあだ名がつけられたが、そのうち、高高度性能と優速を生かして、高高度から高速で降下してきて一撃離脱、急上昇する戦法をとるようになり、零戦にとってしだいに手ごわい敵機となっていった。独特の逆ガル型主翼を持つF4Uは、形は大きく見えたが零戦よりもはるかに優速で、高高度性能も高かった。しかし、実際に対戦した搭乗には、『高速で逃げられたら追いつかないが、ダッシユが悪くて、空戦になると比較的捕捉しやすい』(大原飛長談)という印象を与え、こちらが初動を誤らなければそれほど怖い相手ではなかった。」

昭和18年初頭、空戦の方法も飛行機の進化もフェイズが変わった。同じくして戦況もであるが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?