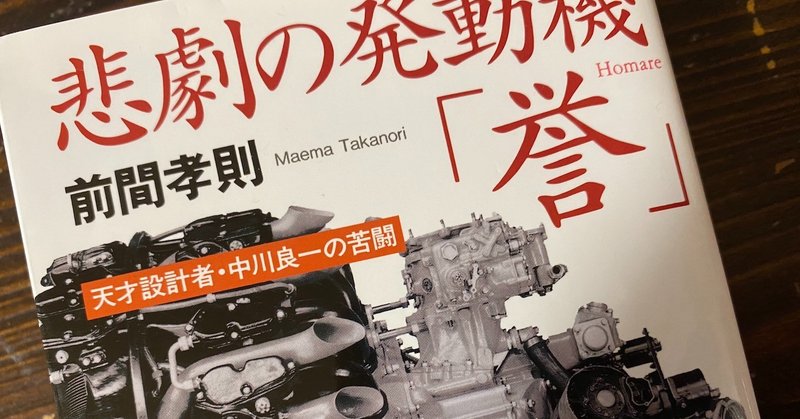

飛行機の本#28 悲劇の発動機「誉」天才設計者・中川良一の苦闘(前間孝則)

前間孝則氏は作家になる前にジェットエンジンの設計に従事していたという経歴の持ち主で、著作にはエンジニアの視点とストーリテラーとしての作家の視点がある。この本では、中島飛行機が戦争中に生み出した「誉」エンジンと設計者である中川良一にスポットをあて、戦時下の日本の軍事・技術・政治体制の実像を浮かび上がらせている。そして、その体制は現在の日本に今でも影響を与えているのではないかと・・・これは私の読後感。

この本でピックアップされる中川良一氏は、昭和11年に東京帝大工学部機械工学科を出て中島飛行機に就職する。そして、27歳のときに主任設計者として「誉」エンジンを生み出す。「誉」エンジンは、「飛行機の本#26」でも取り上げたが、戦時中に開発された2000馬力エンジンで他の国のエンジンに比べ小型軽量で世界最高レベルにあった。しかし、この「小型軽量世界最優秀」が悲劇の根本原因を生み出していると前間氏はするどく指摘する。

確かに、スペック(カタログデータ)は世界最高である。小型軽量にするためにはF1のエンジンを作るように製作することが重要である。ギリギリまで詰めて作り上げる必要があるわけだ。一つ一つの部品の精度も上げねばならないし、軽量化で無理もしなければならない。組み立てには熟練工も必要だ。

しかし、戦時下では勤労動員された学生や女子が組み立てることになる。欠くことのできない優秀な工員がどんどん徴兵されてしまう(設計主任の中川氏さえも一時は徴兵されてしまう)。無理をしてギリギリまで小型軽量をねらったため軸受が脆弱になり、焼き付けを起こす。部品も輸入が制限され原材料を変えなばならない。工作機械だって日本製はまだ未熟で輸入しなければならない状態。何よりも100オクタンガソリンで動かす優秀なエンジンという軍からの依頼で設計したエンジンなのに、出来上がってから「オクタン価の低いガソリンで動くようにしろ」と命令を受ける。工場に派遣された軍の監督官は、できあがったエンジンの完成度よりも納品までにタマ数を揃えることを優先する。当然、飛行機に取り付けた時点から不具合が生じ、中島飛行機のエンジニアが生産現場から離れ現地へ修理に出向かねばならない。小型軽量が売りだったため、このエンジンを想定して設計された軍用機自体もギリギリまで空気抵抗を減らす細身のデザインであり、当然修理はしにくい(手が入りにくい)。という悪循環を起こす。カタログデータでは2000馬力とあるが、1000馬力もやっとの状態。しかも、動けばいい方ということになってしまう。

「悲劇」は、それだけではない。主任設計者の中川氏は、設計当時27歳だった。その若さで設計を行うことのできた中島飛行機という組織の問題も指摘する。確かに自由な風土文化は、自由人中島知久平の作り上げたものだ。しかし、組織として機能できていなかったと前間氏は指摘する。先輩の経験や現場の知恵が生かされていない研究対象としてのエンジンだったというのだ。生産工程を考えれば、そんな実験的なエンジンを生産ラインに乗せることはできない。三菱飛行機は古い体質といわれながらも、それでも中島飛行機よりマシだったという。また、「誉」は若さゆえの未熟な設計だったことは、耐久性にも現れる。F1マシンではなく、戦場で働かねばならないのだ。しかし、戦場でまともに動く「誉」エンジンはなかった(ドイツの同じく2000馬力級BMWエンジンを積んだフォッケウルフは、馬車馬と言われるほど頑健であったこととつい比べてしまう)。日本では戦争後期の2000馬力エンジンの軍用機は、みなこの誉エンジンを積んでいて、まともに飛べない状態だった。しかも戦争末期には、軍では特攻機として片道をとべればいいとさえ考えていて、とにかくエンジンが出来上がれば検査もそこそこに飛行機にくっつけて戦場に出したのだ。

ネットフリックスを見ると「第二次大戦、戦時下で働く女性」というドキュメンタリー映像を見ることができる。アメリカでは、元自動車工場で軍用機の生産にあたっているのはみな女性である。戦時下に生産ラインにつくのは女性だったのは日本だけではないのだ。しかし、アメリカの軍用機は、そのことを想定し、無理のない設計がなされている。悪く言えば大雑把なのだ。作りやすいし、修理もしやすい。それでもオクタン価の高いガソリンと仕上がり精度の良いエンジンは、へなちょこなデザインの飛行機であってもそれなりに優秀な実データを出す。スペックだけが優秀な日本機とは比較にならないのだ。

そんなこんなで戦後になると飛行機屋さんたちは、みな自動車屋さんになった。中川良一氏はプリンス自動車で自動車のエンジンをデザインする。小型軽量世界最優秀をねらったエンジンは、スカイラインGTRに繋がるわけだ。

また、戦時では無理であった小型軽量最優秀を狙うデザインは、他の工業製品でも日本製品の特徴として熟成していく。

この悲劇の原因の一つに前間氏は文系理系の分断にも触れている。文系が管理職になり、理系はその下で働くという組織構造が招いた結果だと指摘する。軍隊でも文系将校だけがトップに登っていくが、理系将校はいつまでも現場にいる。そもそも理系将校は少ない。軍首脳部は生産体制や技術水準を知らず、カタログデータを見て欧米以上の戦争能力を持ち得たと判断する。そして生産工程を無視しした精神論で「なんとかしろ」と形だけ揃えることになる。「欧米諸国と比べて日本では理工系分野と文系分野の分断が著しくて相手の領域に踏み込まず、また踏み込めず、コミュニケーションも希薄で、別々に併立して取り扱われがちである。ジャーナリズムの世界や論壇においてもまた同様である。」と前間氏は書いている。戦後の会社組織でもその構図は引き継がれた。

ところで現在、大学は文理分断から文理統合に大きく移行しようとしている。グローバルな能力が求められる中、文理分断のままではダメだとようやく気付いたのだ。STEAM教育も日本の教育現場に入ってきた。これから大きく変わっていくことを期待したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?