下呂石について

岐阜県の下呂といえば、日本3名泉の一つとしての下呂温泉が有名ですが、旧石器時代や縄文時代の石器の石材として地域では知られた下呂石の産地でもあります。下呂市中心部から見て北東3キロほどの所に10万年前の湯ヶ峰という火山があり、そこから流れ出た溶岩が固まったものが湯ヶ峰流紋岩(通称下呂石)です。下呂石はガラス質で石器の石材として旧石器時代より利用され、中部地方は勿論、信州、北陸でも使用されています。

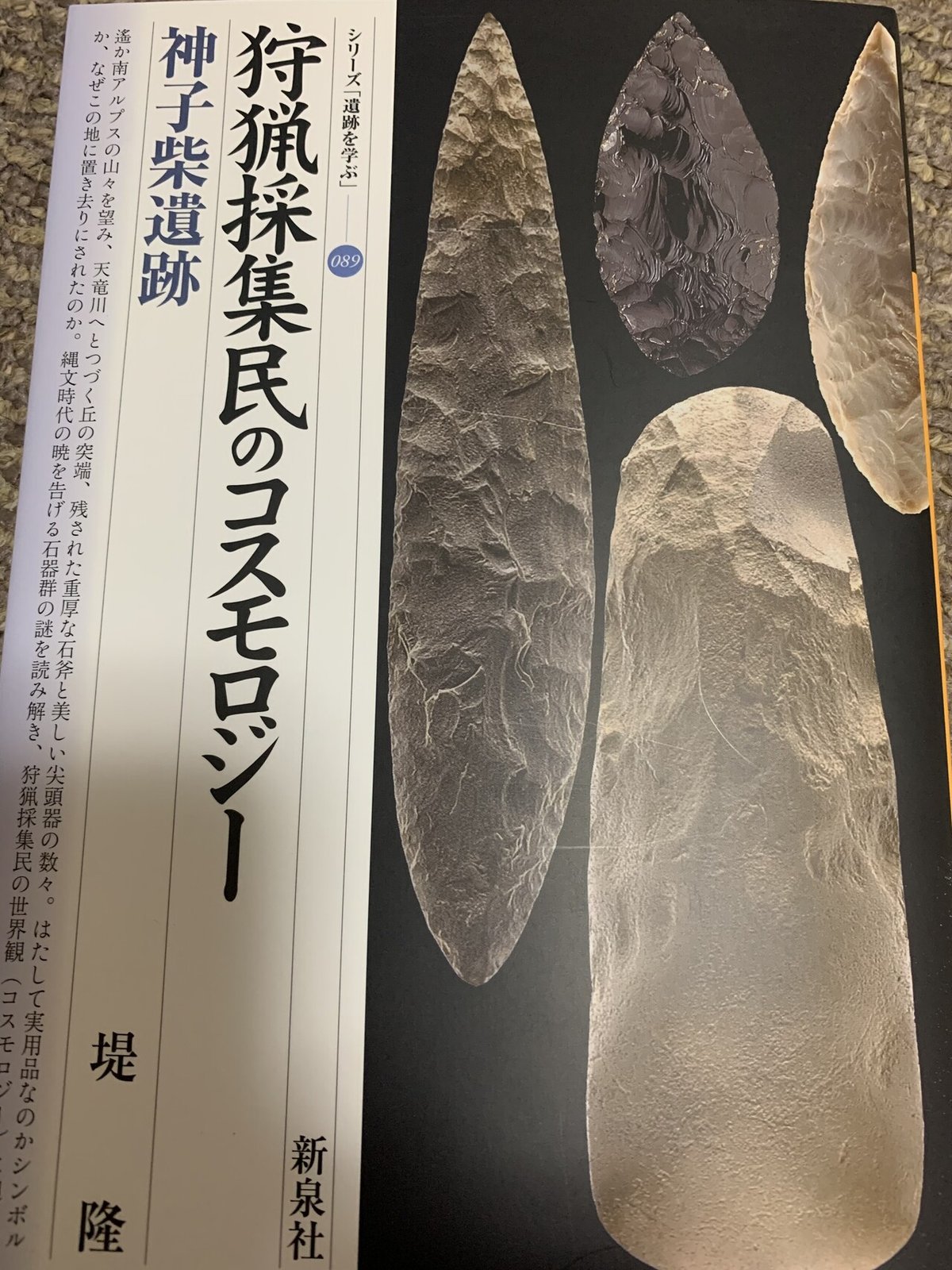

近年、旧石器時代末から縄文時代草創期の大型の木葉形の国の重要文化財に指定されている、伊那市神子柴遺跡の尖頭器の中に、下呂石製のものがあるのが分かりました。直径25センチもあるこのような立派な槍先を作れる石材として、古くから下呂石は良質の石材として認識されていたようです。

神子柴遺跡を紹介した本の表紙。中央の一番大きな尖頭器が下呂製です。国の重要文化財。

この下呂石という石は僕と縁のある石で、初めて遺跡で見つけた石でもあるのですが、中学生3年生の頃下呂石の産出する露頭の近くの旧石器遺跡の発見に立ち会うことになったのです。当時、僕が趣味で始めていた考古学を、父も興味を持ち始め、父が入会した地域の考古学研究会の活動にも親子で参加するようになっていました。その研究会の活動には、未発見の遺跡を歩いて巡って発見する活動があり、その一環として下呂石の旧石器時代の原産地を探していました。

その日は暑い夏の日で、円空岩という岩陰の縄文に行った帰りでした。湯ケ峰の下呂石の露頭が横目に見える、下呂でも標高の高い急傾斜地の大林というところに、考古学研究会で中心的な役割を担われているYさんが以前から気になっている地点があると言って連れて行ってくれたのです。そこは下呂市内からは、こんな所に集落があるのかと思うような隠れ里のような所で、急な坂道の林道を登りきった場所にありました。その集落の一番奥には、当時100歳近い可愛らしいおばあさんがヨボヨボの犬と住んでいる、そこだけ時間が止まったような古い家があり、その横にほんの小さな畑があったのです。そこで研究会のメンバーと表面採集し始めてすぐに事態が変わりました。畑は一面下呂石が散乱しており、畑の中の石という石は下呂石、しかもこれまで見てきた下呂石の表面の風化度合いが全く違い、確実に古いものであるのを物語っていたのです。そして何より、拾った石器がこれまで考古学の本や図録でしか見たことのないような、典型的なナイフ型石器と言われる狩猟用の石器であり、次々とそれが発見されたのです。研究会のメンバーは見つかるたびに歓喜の声を上げ続けました。この遺跡発見に立ち会えったこの時は、人生でも最も興奮した瞬間と言っても良いでしょう。

大林遺跡採集の下呂石製石器。左が槍先型尖頭器。右はナイフ型石器の素材である翼状剥片(関西を中心に用いられる瀬戸内技法の剥片)。

その遺跡、大林遺跡は旧石器時代の資料の少ない飛騨地方で発見が望まれた、新たな旧石器時代の遺跡でした。大林遺跡は石刃技法と言われる、縦長の剥片(石器の素材になる丁度良い材料)を取り出す技法と、瀬戸内技法と言われる石を横長に割って剥片を取り出す技法という2つの技法が存在しているのが特徴的でした。また、遺跡自体が下呂石を土壌に含んだ立地の上にあり、原石採集と石器を各地へ供給するための石材原産地遺跡の特性を強く持っていたのです。

大林遺跡から湯ケ峰を望む。

その後、大林遺跡には足繁く通い、次々に新しい資料を発見し、また周辺で別の地点も発見されていきました。別の地点では、前述の神子柴遺跡にあるような槍先型尖頭器がたくさん見つかった場所もありました。それらの資料をまとめて、Yさんが研究会の記念誌に報告をされ、世に出ることにもなったのでした。この体験はやはり、僕がその後大学で考古学を専攻することを決定付けるものでした。

大林遺跡から少し離れた場所の縄文時代の遺跡、峰一合遺跡の下呂石の紹介掲示。左上に記されているナイフ型石器は実は僕の採集品の一つなんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?