【葛飾北斎】北斎づくし展

こんにちは。人生色彩です。

先日、東京ミッドタウンで開催中の「北斎づくし」展行ってきました。

唐突ですが、始めにTwitterから来てくれた方へ「答え合わせ」です。

クイズ:浮世絵の意味は?

①浮かれた世 ②憂世(うきよ-心配な世)③当世(今の世)

答え:

言葉の意味としては③当世(今の世、現代)が正解!

ただ、中世には「世を憂(うれ)う」という意味で、②憂世が当てられました。その後江戸時代後期には、この世を謳歌する享楽的な気分が生まれ「浮世」という字が当てられるようになりました*。

*「北斎づくし完全ガイド」より抜粋

「浮世絵」そのものの意味も特に理解せず、「富嶽三十六景」で有名な画家、という短絡的な気持ちで足を運んできました!

が、想像通り、いや想像以上の「づくし」展だったので、是非その一部と、北斎の魅力を少しでも語りたいと思います。

北斎の魅力 3選

なんと言っても圧倒的な「画力」は随一です!しかし今回展覧会を通じて感じた「北斎の人柄」にみる魅力を3つお伝えしたいと思います。

1. 茶目っ気

・場所が特定できない

・架空のものを描く

・大袈裟に描く

・見ていて愉快

・フレンドリー

北斎とえいば「波」「不二(富士)」は題材の2代巨頭ですが、なかには架空のものを描いているため、場所が特定出来ないものも多くあります。それでも違和感なく惹きこまれる理由は、やはり「構図」と「デッサン力」であることは間違いないでしょう。

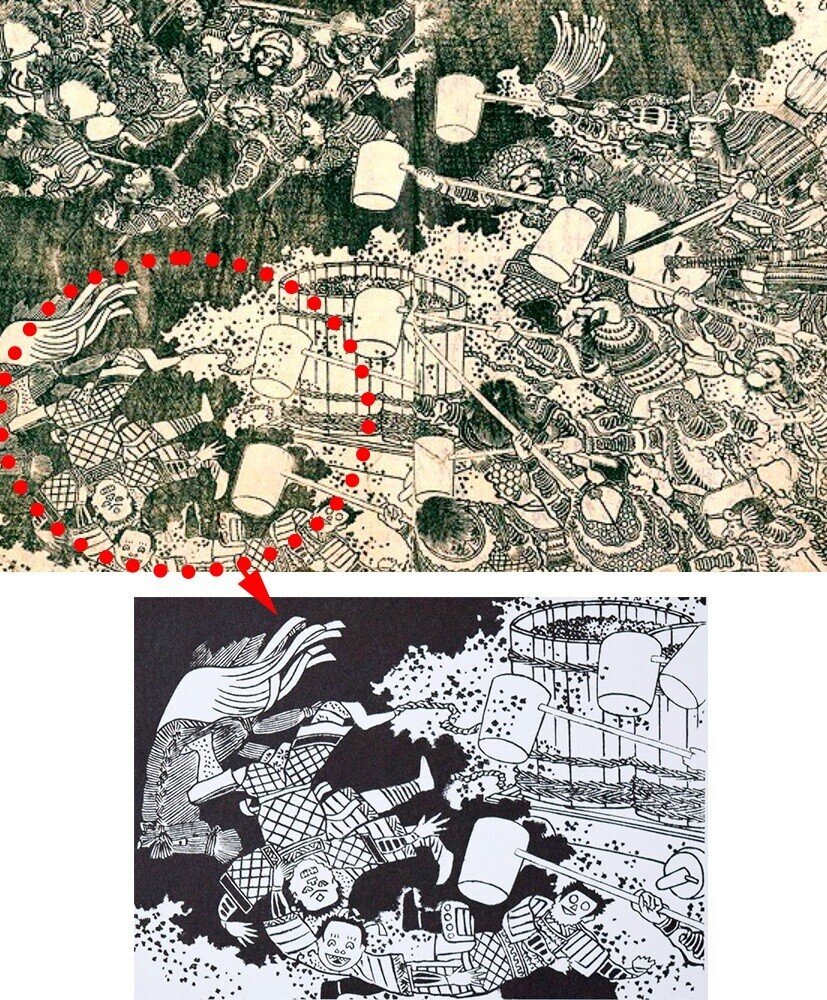

富嶽三十六景のあと、75歳に刊行された「富嶽百景」の「宝永山出現」に富士の絵はなく、実際は大きな人的被害もなかった様子を、家財の破壊や、逃げ惑う人々を演出することで噴火の荒々しさを伝えています。

「北斎づくし完全ガイド」より抜粋

大袈裟に描くことに関しては、最も有名な「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」の波に見られます。約12メートルといわれる高波は台風なみで、ビルの4階に相当すると言われています。

こういった大袈裟なほどの躍動感は、紛れもない北斎の魅力ですね!

そして、個人的に大好きだったのが「愉快」で「フレンドリー」な北斎ワールドです!

「北斎漫画」に登場する人間の喜怒哀楽や「変顔」の数々。画から本当の空気感を感じる「風」。曲亭馬琴の読本でのコミカルな挿絵。絵本「踊独稽古(おどりひとりけいこ)」の画、など上げ出したらキリがないほど、笑のこぼれる絵には、落ち込んでいるときにも最高です!

いくつか紹介しましょう。

喜怒哀楽や変顔

「北斎漫画」上:八編、下:十編 Kindle本より抜粋

風を画で表現。風に煽られることを楽しんでいるようにも見える。顔が布で被さり、フンドシが丸見えの姿は想像すると面白い。

「北斎漫画」十二編 Kindle本より抜粋

想像上の人物かな?面長の私は「頭長」に共感を覚える…。

「北斎漫画」十編 Kindle本より抜粋

「北斎漫画」十二編 Kindle本より抜粋

源為朝の活躍を描いた史伝物の挿絵。劇画調の迫力満点なまじめな読本にもかかわらず、なぜか笑ってしまう。本人が一番楽しんでるのだろう!

曲亭馬琴作・葛飾北斎画の読本。「椿説弓張月」(ちんせつ ゆみはりづき)

「北斎づくし完全ガイド」より抜粋

この愛嬌に顔が緩んでしまう。コンパスなどを用いてこの通り書けば、誰でも書けるという指南書。個人的に手元に置いておきたい。

絵手本「略画早学(りゃくがはやまなび)」

「北斎づくし完全ガイド」より抜粋

あげ出したらキリがありませんね!

2. 2人分の人生を生きる、享年90歳のチャンレンジャー

・型にはまらず、好きなことを生涯貫く姿勢

・チャレンジャー

・数多くの名言

江戸時代、平均寿命は28歳と言われています。が、これは0歳〜5歳までの死亡率が極めて高かったことから。この幼少期を過ぎれば、江戸時代でも75歳くらいまで生きる人は少なくなかったとか。

そうは言っても、今から170年も前に、90歳まで生涯現役で描き続ける北斎には、相応の理由があったはずです。

一つに、貪欲で、画技を極めたいと思うどこまでも真摯な姿勢。既存の方法を踏襲するのではなく、北斎ワールドを作り上げ楽しんでいたことが、絵画を通じてもよくわかります。

思いつくものをそのまましたため、酒もタバコものまない、食事も作らない、掃除もしないで、ただひたすら絵を描き続けていたそうです。

部屋が汚くなったら引越しを繰り返し、89歳までに実に93回!単純計算でも毎年1、2回は引越しですね!しかも亡くなる直前まで繰り返していた、とのことで絵に思う気持ちが卓越していたことがわかります。脱帽!

さらに、チャレンジャーであること。好奇心、探究心は健康寿命に深く関わることは現代人の私たちでもよく理解できます。

「富嶽三十六景」は、最終的に四十六景に。

「富嶽百景」は、最終的に百二景に。

「北斎漫画」は、当初1編完結の予定が、30年近くに渡り15編3600頁に。

絵からも数字からも、北斎の情熱、パワーが伝わります。

そしてこの創作意欲を表す数々の名言も。

「6歳から絵を好み、50歳のころよりまとまって画作を発表したが、70歳までの絵は取るに足らず、73歳になりやっと動植物の骨格や出生がわかってきた。」(75歳。富嶽百景初編あとがきより)

「自分はこの歳になってもまだ猫1匹満足に描くことが出来ない。」と嘆く(85歳)

「あと10年、いやせめて5年生かしてくれ。そうすれば真の絵師になれる」(90歳。死の間際)

「90歳より画風を改め、100歳過ぎたらこの道を改革する」とも言っており、100歳まで生きることも考えていました。

亡くなる年にも「雨中の虎」(太田記念美術館蔵)や、「富士越龍(ふじこしのりゅう)」(北斎館蔵)など発表していました。

3. 名が知られたのは48歳ごろ

北斎の名を世界に知らしめたのは「富嶽三十六景」が発表された70歳過ぎです。日本国内でも、知られ始めたのは、曲亭馬琴とタッグを組んで制作した読本挿絵を描き始める48歳ごろです。

19歳まで木版印刷の彫師として修行を重ねた後、絵師に転身します。

20歳から34歳までは「役者絵」を中心に作品を発表していきました。役者絵界は、勝川春英、歌川豊国、東洲斎写楽といった、いずれ年下の若い絵師たちで、北斎は15年もの間とくに大きなヒットもなく、役者絵から離れます。

36歳から52歳頃まで、「美人画」や「狂歌本」の挿絵を多く発表しました。狂歌本とは、五、七、五、七、七の和歌、特に社会風刺をテーマにしたものです。

曲亭馬琴とタッグを組んだ北斎の挿絵は、挿絵の域を超えた圧倒的な画力で、ここから北斎の名が国内に知れ渡ります。

53歳のころから、今回の展覧会でもメインの一つである「北斎漫画」の執筆、刊行がスタートします。ここから70歳まで約20年ほどは、全国に散らばる弟子200人のために絵本を精力的に制作していきます。

そして、70歳からの20年間。

ここが、日本で北斎が最も知られれた作品を生み出しはじめた、濃密な20年間となります。数々の名作、「富嶽三十六景」「富嶽百景」「北斎漫画」「読本の挿絵」が発表された時期、というわけです。

先にあげた、北斎の名言から読み取ると、73歳はターニングポイントであり、時期で言うと「北斎漫画」の11編が制作された年になります。

こういった背景を知って、前後で比べながら作品を鑑賞すると、また見え方が変わるのではないでしょうか?面白いですね。

比較すると3編で引っ張られている脚と身体のねじれが不自然にも見える。

「北斎漫画」左:3編より 右:11編より

まだまだ魅力は尽きませんが、敢えて3点あげるなら、個人的にこの3つ、生きるパワーが心に刺さりました!

国内・海外での評価の違い

50年くらい前、北斎は日本国内より、外国で絶大な評価を得ていました。浮世絵は日本ではあまりに身近でそれほど価値を見出されにくかったのでは、と言われています。

19世紀後半には、多くの印象派、西洋文化に影響を与え、マネ、モネ、ドガ、ルノアールなど、名だたる画家が影響を受けています。

1998年には、ライフ誌が「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」を発表し、北斎は、日本人で唯一ランクインしました(86位)。

こういったことから、徐々に日本での見方も変わってきた、という、まさに人気の逆輸入、といわけです!

「北斎づくし」特別展

北斎生誕260周年記念企画、特別展である「北斎づくし」は、その名の通り、あらゆるものを入れた「づくし」展です。

北斎の個性である、次から次へ散らかしていくはちゃめちゃぶりな世界観を感じる、とても素晴らしい企画となっています。

ここで伝えられないことがまだまだたくさんあり、是非一度訪れていただき、北斎ワールドにどっぷりハマって頂きたい。日本人としての誇りを感じること間違いなしです!

覚えておきたい浮世絵用語

自分の知識不足で、今回改めて知った「浮世絵語録」の紹介です。

浮世絵... 世俗向けの絵画や版画。多くは美女(遊女や芸妓)、役者絵(歌舞伎俳優)。そこに19世紀末北斎が風景画を取り入れた。

肉筆画... 版画と違い、筆で直接書かれたもの。

錦絵... 多色で刷られた精巧な木版画。

漫画... そぞろ(漫ろ)に描いた絵を集めたもの。思いついたものを書く。北斎漫画は、現代人から見れば江戸時代の風俗や動植物を集めたビジュアル百科。全15冊、3600頁。

ベロ藍... ベルリンからきた化学合成顔料プルシアン・ブルー。日本では地名を取って通称「ベロ藍」。今まで出せなかった深い発色の青色で、透明感もある。海や川、空の新しい表現を可能とした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?