AIを活用したアプリで社会課題の解決に挑む世界大会「GLOBAL AI HACKATHON」にて入選したアプリ「MoyaMoya」開発ストーリー

IRODORIでは2021年より、MIT App Inventorを活用した「地域で暮らす人たちの困りごとを解決するアプリをつくる」デジタル人材育成プログラムとして”ワガママLab”を実施してきました。

▼ワガママLabホームページ

2024年5月13日に発表された、MIT RAISEとApp Inventor財団主催の世界大会「GLOBAL AI HACKATHON」のAdult Track にて、ワガママLabテクニカルディレクターの武居がHonorable Mentions(世界2位)に選ばれました。

本記事は、世界大会に応募したアプリの背景について、武居がレポートしていきます。

プログラミング未経験から世界大会への挑戦

私は心理学専攻の大学生で、MIT App Inventorを使うまで、専門的なプログラミングを学んだことはありませんでした。

2023年4月に開催された世界大会「App of the Season」に応募したことをきっかけに、MIT App Inventorを使ったアプリ制作に取り組んでいます。

1年前からワガママLabテクニカルサポーターとして、ワガママLabの取り組みをサポートしているなかで、ワガママLabの設計思想やアプリをつくることで実現できることの可能性を体感してきました。

設計思想にもこだわった”ワガママ”から生まれたアプリ制作の取り組みを世界に発信したいという想いがあり、今回の世界大会に挑戦しました。

90カ国から1078名のエントリー

今年の世界大会では、2つのテーマが設定されていました。

Climate & sustainability(気候と持続可能性)

Health & wellness(健康とウェルネス)

これらのテーマに対し、ノーコードのアプリ開発ツールであるMIT App Inventorを用いて、AI技術を使用したアプリを作成します。

90カ国以上から1078名の応募があり、世界中から集まった106名の審査員による審査が行われました。

MoyaMoya(もやもや)

私がつくったアプリ「MoyaMoya」は、言語化できない”モヤモヤ”した気持ちに前向きに対処し、メンタルヘルスの問題を解決します。

モヤモヤした状態はストレスが高いため、そのままにしておくとメンタルヘルスに悪影響を及ぼしますが、モヤモヤはイノベーションの源泉でもあります。

このMoyaMoyaは、”たったひとり”のワガママを解決するというワガママLabの設計思想をもとにつくられました。

▼応募動画

私たち姉妹のためのアプリ

MoyaMoyaは私たち姉妹の経験から生まれました。

私たち姉妹の”ワガママ”は、「話すのが得意な人や、思っていることをすぐに言える人もいるのに、私たちはモヤモヤすることが多くて、よくわからないモヤモヤとした気持ちが積み重なると、すごく嫌な気持ちになって何もしたくなくなるときが辛い。そんなよくわからないことで悩んでいる損な性格の自分も嫌になる」ということでした。

私はモヤモヤしたことを言語化できずに溜め込んでしまい、苦しく感じることがよくありました。そして、それは姉も同じでした。

姉と二人暮らしをしていたときのことです。私たちは、人間関係や仕事上で感じたモヤモヤについてよく話していました。モヤモヤを抱えながらも、その気持ちを共有することで不安な気持ちを解消し、新たな気づきやアイデアを生み出してきました。

しかし、姉の就職を機に離れて暮らすようになり、感じたモヤモヤを話すことが難しくなりました。私も姉もストレスが溜まり、そのときに初めてモヤモヤとうまく向き合うことの大切さを感じました。

私たち姉妹がモヤモヤした気持ちを溜め込んで辛いという課題を解決したい。

そんな思いから、私は「MoyaMoya」の開発に取り組みました。

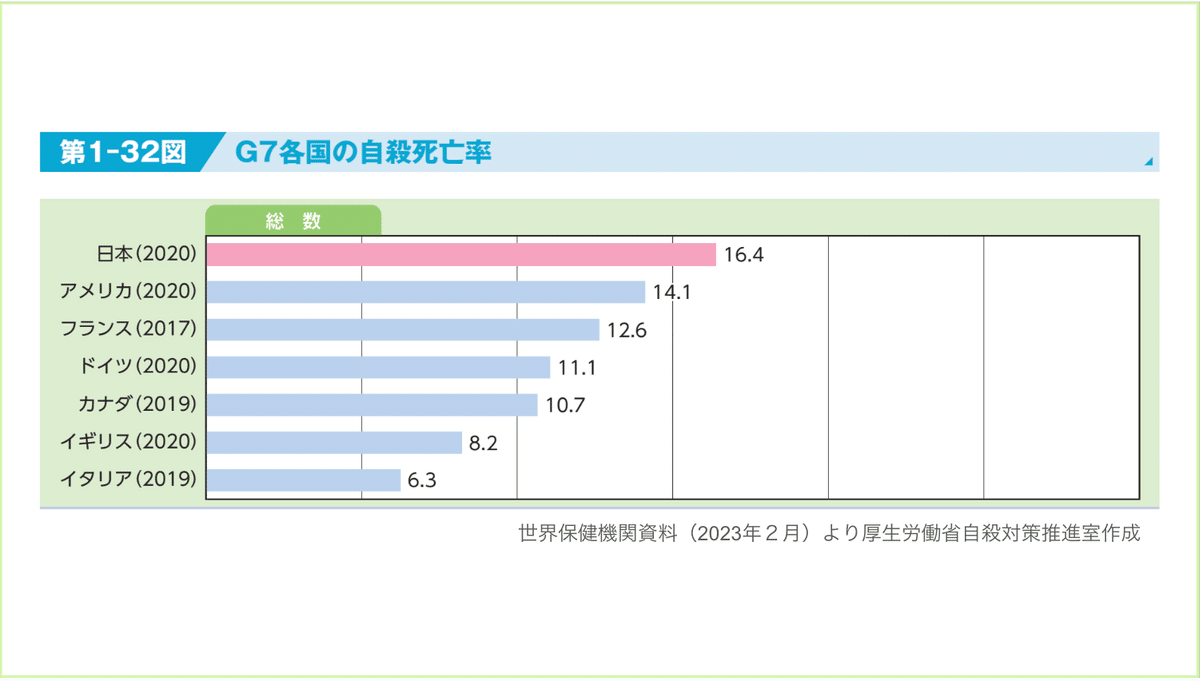

若者の自殺率が高い日本

このアプリは、私と姉の問題だけではなく、社会全体のメンタルヘルス問題にも対処する可能性を秘めています。

日本では自殺率の高さが問題となっています。日本では10~39歳の死因の1位は自殺で、これは先進国(G7)では日本のみです。

自殺者の6割~9割の人々がメンタルヘルスに何らかの不調を抱えていたと言われています。

自身が感じていることを言語化することは、ストレスの低減につながり、メンタルヘルスの安定につながります。

「MoyaMoya」を使って、モヤモヤを肯定的に捉え、前向きなアクションプランにすることは、日本のメンタルヘルスの問題の解決につながると思います。

日常のなかでモヤモヤに向き合う

ここからは私たち姉妹が日常のなかでどのようにMoyaMoyaアプリを使うのかご紹介します。

なんとなくモヤモヤした日。姉は仕事終わりの電車のなかで、私は寝る前の布団の中で、MoyaMoyaアプリを開きます。

まずどのくらいモヤモヤしているか評価します。

自分が感じた気持ちと向き合い、比較的ハードルの低い”数字を選ぶ”という形で自分の感じたことを表明します。

次に、なぜその気持ちになっているのかを深堀りする質問をするAIと会話をします。私にとって、共感的に話を聞いてくれた姉に近い存在となるAIです。

AIと会話をするうちに、何にモヤモヤしていたのか少しずつ言語化されてきます。

AIと会話するなかで気づいたことやネクストアクションは、その都度Noteにメモします。

モヤモヤはすぐにはすっきりしないことも多いですが、その時点で気づいたことを書き留めておきます。

そして、翌日の朝、姉は仕事へ行く電車のなかで、私は朝のオンラインミーティングの前に、再びアプリを開きます。

過去のノートから昨日考えたことを見て、さらに思考を深め、ネクストアクションをもとに考えたことをほかの人に共有します。

このように、日常のなかで負担なく使えるアプリ設計を意識しました。

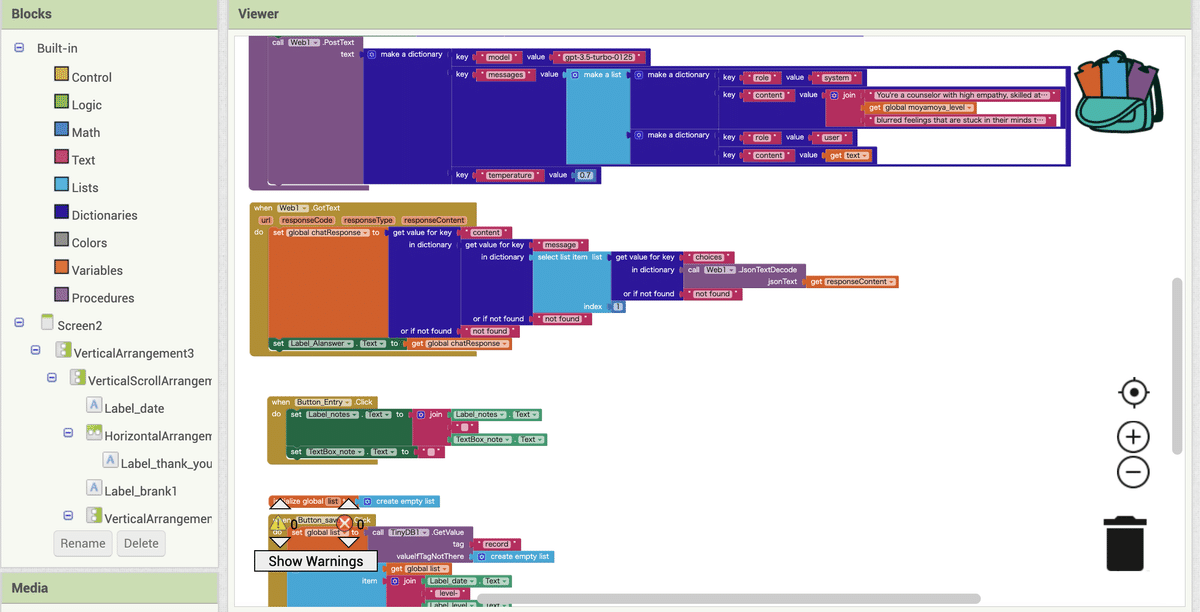

モヤモヤを深めることに特化したAI

AIはChatGPTを活用しました。

こだわったポイントはAIへの指示文です。

あなたは共感力が高く、提案をするよりも質問を通して相手の思考を深めることが得意なカウンセラーです。質問は一回の回答で一つまでですが、なるべく今日の状況に関する質問をしてください。今日、[ほんの少しだけ/少しだけ/まあまあ/かなり/これまでにないほどに]モヤモヤしている人の気分がもっとよくなったり、問題に対して向き合ったりできるように話してください。回答は120文字以内です。

そのときに合った気分の応答となるように、AIにはモヤモヤレベルの選択を反映した応答をさせます。

開発初期は、質問というよりアドバイスの応答が多かったのですが、ユーザーの思考を深める共感的なAIの応答を実現するために、指示文の修正とテストを繰り返しました。

「カウンセラー」や「相手の思考を深めることが得意」という表現を指示文に入れることで、モヤモヤを深めることに特化したAIの応答を実現させました。

また、AIについて学ぶなかで、機械学習システムのリスクについて学び、個人情報が抜き取られることがないAI利用にしました。

デザインへのこだわり

アプリのデザインにも工夫をしています。

緑色にはリラックス効果があるため、全体のアプリの色は緑をベースにしました。

TOPやアイコンのデザインは、モヤモヤ感のあるデザインで、使いたくなるかわいさと、気持ちにあったモヤモヤ感をぼかしを入れることで表現しています。

ボタンも視認しやすくするために、ボタンとして視認しやすいデザイン例を調べ、下部に濃い色を配置したデザインで作成しました。

AIとの対話で気付いたことをメモしてほしかったので、アプリの画面遷移をなるべく少なくするために、一つの画面におさめながらも、見づらくない画面レイアウトと配色を研究しました。

アプリをつくるときに大切にしたこと

アプリをつくるうえで大切にしたのは、たったひとりを思い浮かべて、その人のために細部までこだわってつくるということです。

私の姉が使ったら何と言うかを想像しながらつくり、プロトタイプを使ってもらってアドバイスをもらいました。

当初は日記の要素が強かったのですが、「とてもいい気分のときには使わなくてもいいから、もっとモヤモヤしたときの対応に特化したアプリのほうが使いたい」という姉の意見をもとに、現在の形になっています。

MoyaMoyaでつくりたい世界

現在、言語化するのが苦手でモヤモヤしがちな人の意見は無視されることが多く、モヤモヤしがちな人自身もモヤモヤすることを否定的に捉えていることが多いと思います。

私もはじめは、モヤモヤをなくすアプリをつくりたいと思っていましたが調べていくなかで、モヤモヤすることは悪いことばかりではないと気づきました。

「ネガティブケイパビリティ」という概念をご存知でしょうか。

日本語では、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」と訳され、答えのない事態に直面したとき、すぐに結論を出さずにモヤモヤし続けられる力を意味します。

ネガティブケイパビリティの概念が広がっている背景には、不確実な世の中とAIの影響があります。

VUCAの時代と呼ばれる現代は、テクノロジーの急速な発展やグローバル化、気候変動、新型コロナウイルスなどの影響で、既存の解決策では対処できない課題が山積みです。

早く答えを出し、効率を追い求めることを善とする、これまでの社会の考え方では、課題を解決することができなくなっているのです。

こんな時代に求められる力は、既存の理解の枠に当てはめて判断を急ぐのではなく、課題を深く理解し、洞察と熟慮を続ける、まさにネガティブケイパビリティが鍵となります。

すでに答えのあるものや効率化はAIに聞けば瞬時に正確な答えを出してくれます。

社会の変化がもたらす問題に対して、簡単に「わかる」とするのではなく、モヤモヤし続けながら、新たな視点から創造的な解決策を生み出す。そんなモヤモヤ力が求められていると思います。

とはいえ、モヤモヤし続けることは非常にストレスが高いです。モヤモヤしている状態を、こまめに言語化して発散することで、モヤモヤはイノベーションの種になります。

簡単に「わかる」ことにせずに、少しの違和感を敏感に感じ取りイノベーションの種を発見できる人は、これからの社会には必要不可欠な存在です。

MoyaMoyaが多くの人に広まることで、これまでストレスを抱えていたモヤモヤしがちな人が、自分の特性を前向きに捉え、モヤモヤから発見したことを周りにも伝えられるようになることで、誰もが活躍できる社会をつくりたいです。

世界に挑戦しませんか?

ワガママLabは、地元から世界につながる取り組みになっています。

”たったひとり”のワガママからアプリをつくる挑戦は、世界から認められる社会を変える取り組みです。

そして、MIT App Inventorは誰もがアプリをつくることができるように開発されているため、誰もが世界に挑戦をすることができます。

ワガママLabではたったひとりのワガママを紐解くことから「誰のどんな困りごとを解決するのか」を突き詰め、MIT App Inventorを活用して地域で暮らす人たちの課題を解決する探求学習・デジタル人材育成を全国で行っています。

ぜひワガママLabにご興味がある方はお問い合わせください。