月末映画紹介『DUNE /デューン 砂の惑星』『ひらいて』批評

『DUNE /デューン 砂の惑星』は何が素晴らしく、何が嫌われてしまったのか

あらすじ

アトレイデス家の後継者、ポール。彼には未来が視える能力があった。宇宙帝国の皇帝の命令で、その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる、過酷な《砂の惑星デューン》へと移住するが、それは罠だった・・・。そこで宇宙支配を狙う宿敵ハルコンネン家の壮絶な戦いが勃発。父を殺され、巨大なサンドワームが襲い来るその惑星で、全宇宙のために立ち上がるー。

『デューン』シリーズはアメリカのSF作家フランク・ハーバートがその人生をかけて書いたSF巨編です。1984年にデヴィット・リンチ監督によって映画化されたものの批評的にも興行的に大失敗しました。今最も勢いのある監督ドゥニ・ヴィルヌーヴが2021年、満を持してリメイク作『DUNE /デューン 砂の惑星』を制作し、公開しました。

ハーバートの『デューン』シリーズは、哲学的で政治的な全6作に亘る大河的SF小説であり、多くのクリエイターに影響を与えたSF史に残る大傑作です。

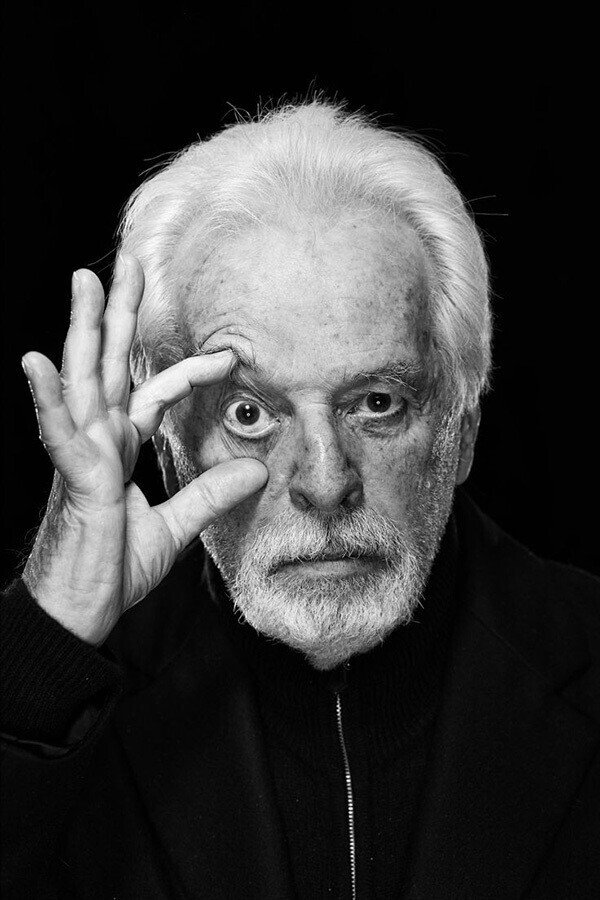

『デューン』に初めて映画化の計画が立ち上がったのが、アレハンドロ・ホドロフスキーによる映画化企画です。ホドロフスキーはあらゆる意味で、唯一無二の個性的な監督で、これから先もホドロフスキーのような監督は現れないでしょう。

アレハンドロ・ホドロフスキー

ホドロフスキーは、オーソン・ウェルズやダリ、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーを出演させ、ピンク・フロイドに音楽を依頼し、絵コンテにバンド・デシネ(フランス式の漫画)の重鎮漫画家メビウスを据えるなど、意欲的に構想を進めますが、上映時間を12時間にしようとしたため、スタジオに制作を中止されてしまいます。この過程は『ホドロフスキーのDUNE』という大変素晴らしいドキュメンタリー映画になっているので興味のある人は是非ご覧になってください。

ホドロフスキーの企画は白紙になり、デヴィッド・リンチに引き継がれます。リンチは個人的には映画史のトップ10に入る天才映画監督だと思っているのですが、結果的にリンチが監督した『デューン/砂の惑星』(1984)は内容的にも興行的にも大失敗に終わってしまいます。

デヴィッド・リンチ

リンチは「最終決定権が監督自身になかったことから、大変悔しい思いをしたし、残念な結果を迎えた」と自伝で回想しています。キャリア唯一の失敗作と言っていいでしょう。

ホドロフスキーは「デヴィッド・リンチはあの映画を作れる才能を持つ唯一の監督だ。しかも私より上手くね。」「泣きそうになりながら映画館に行った」と当時を振り返っています。

しかし、映画を見てる途中から元気が出たそうです。「大失敗だ!才能あるリンチがこんな駄作を作るわけがない!製作者(プロデューサー)のせいだ!」とのことですw

歴史的なSF大作『デューン』はホドロフスキーとリンチという2人の奇才をもってしても映画化に失敗してしまったのです。

もうこの2人が無理なら誰も作れません。映画ファンの誰もがそう思っていたところに立ち上がったのがドゥニ・ヴィルヌーヴでした。

ドゥニ・ヴィルヌーヴはカナダの映画監督で、インディーズから大作映画まで多くの大傑作を残してきた54歳の名監督です。

中でも、SF映画の金字塔『ブレードランナー』の続編『ブレードランナー2049』を監督したことで知られています。『ブレードランナー2049』は高い評価を得たものの、興行的には奮いませんでした。それは映画が難解であることが理由の一つです。

ヴィルヌーヴはアート映画気質な監督で、監督作のほとんどが哲学的であったり、政治的であったりする作風のため、映画を見慣れてないとついて行けなくなる作品が多くあります。

作風自体も難解なうえに長回し(カットを割らずに長い時間カメラを回し続ける撮影)やスローパン(ゆっくりとカメラを左右に振る)を多用するので、誤解を恐れずに言えば「眠くなる」映画を作る傾向があります。

もちろんこの作風が悪いわけではありません。長回しやスローパンは映像に趣きを与え、デカダンス(退廃的)な空気感を演出することができます。例えばソ連のアンドレイ・タルコフスキーや台湾のエドワード・ヤンのような監督は長回しやスローパン、ロングショット(被写体を遠くから小さく映す)を多用しており、どちらも「眠くなる映画」を作る監督として知られていますが、映画史に残る名監督です。

ヴィルヌーヴも、まさにこのタイプの監督であり、今作『DUNE /デューン 砂の惑星』もそういう映画でした。

そのためそのことを知らずに『スター・ウォーズ』的なものを期待して観に行った観客は肩透かしを喰らったかもしれません。さらにこの映画は辞書のように膨大な知識と壮大な世界観に支えられた『デューン』を原作にしているので、開始1時間くらいは説明に終始している感があります。

ホドロフスキーはこれを全て緻密に描写しようとして上映時間12時間の映画を作ろうとし、リンチはプロデューサーにこの過剰な情報や説明をカットさせられたために、何が行われているか分からない駄作になってしまいました。

ヴィルヌーヴがむしろ1時間そこらで観客にこの壮大な砂漠の惑星に観客を引き込んでくれたことは評価に値するでしょう。説明的なシーンも撮影や映像的な演出が素晴らしいので飽きることなくその世界に身を預けることができます。これは若手映画監督では恐らくヴィルヌーヴにしかできないことだったと思います。

以上の理由で、僕はヴィルヌーヴの『デューン』らしいなと思うことができ、楽しめました。しかしそんなこと意識したこともない観客からしたら、なんかずーっと砂を見せられてよく分からん話を説明されてつまらなかったと感じるのも頷けます。

特にハンス・ジマーの音楽がずっと重低音が鳴っているので、確かにこれは人によっては飽きるし、眠くなるなと感じました。

ヴィルヌーヴの世界観には合っているのですが、聴いていて盛り上がる感じではない典型的なアンビエントだったので、スター・ウォーズのような遠い昔、遥か彼方の銀河系の物語が始まりそうな音楽を期待してるとがっかりしてしまうかもしれません。

今作は『デューン』という小説の奥深さとドゥニ・ヴィルヌーヴという監督の作家性を知っていれば、予想通りの作風ではありました。しかし、そんな予備知識がないと期待外れになってしまう映画は正解なのかという問題もあるでしょう。

もし今作にガッカリした人はドゥニ・ヴィルヌーヴの『ブレードランナー2049』『メッセージ』『静かなる叫び』『プリズナーズ』あたりを見てからもう一回観に行くと違った感想を持つかもしれません。

『ひらいて』 における青春映画の脱構築

あらすじ

人気者の愛は、同級生で地味な“たとえ”に片思いをしていた。彼が大事そうに手紙を読んでいるのを見つけた愛は、悪友たちとそれを盗み見てしまう。差出人は、持病を抱える陰気な美雪だった。ふたりの密かな交際を知り、三人の関係は思わぬ方向へ転がり始める。

綿矢りさの原作の『ひらいて』というこの映画は掴みどころのない映画です。日本の恋愛映画にありがちな「分かりやすい!」「キュンとする!」「セックスがない!」の3つの要素を完全に無視した日本映画には珍しい映画だと思います。

雰囲気としてはアメリカのインディーズ映画でありそうなタイプで、サンダンス映画祭で賞を受賞しそうなサンダンス映画でした(僕の作った造語ですw)。

いわゆるスクールカーストのトップの女子である愛が、同級生への恋心に溺れて転落していくというのが映画の大きな流れです。青春映画というものは基本的にビルドゥングスロマン(主人公の性格・思想の発展、人間的成長の過程などを描いた作品)です。この映画のように若者が成長ではなく転落していく姿というのはあまり見ていて気持ちのいいものではありません。

この映画は従来の恋愛映画、青春映画のあり方を脱構築し、今まで日本にあまりなかった映画として仕上がっています。

脱構築とは、フランスの哲学者ジャック・デリダが提唱した思考技術のようなものです。ある支配的な概念やシステムを否定し、対立する概念を肯定することを脱構築と言います。

この作品を含め、綿矢りさの作品は自己やジェンダー、愛というものを一貫して脱構築し続けてきました。

『蹴りたい背中』や『勝手にふるえてろ』、『私をくいとめて』、『インストール』などの小説において、一貫して複雑な自己とそれを受け止める他者に受容というテーマを、支配的な価値観からの脱構築で描いています。

『ひらいて』も例に漏れず、誰からも認められる自分が、愛する人にだけ認められない。だからその恋人に近づくがどうしていいか分からずに、思いもよらぬ関係を結んでしまうという綿矢りさらしい展開になっています。

ヘテロセクシャル(異性愛)という支配的な愛の形を脱構築し、主人公を(一見)卑劣な人間として描くことで、優等生な主人公の純情な恋という典型的な青春映画を脱構築しているのがこの作品の特徴です。

この脱構築は映画の序盤から終盤にかけて徐々に行われていくので、観客は戸惑い、揺らぎます。

友人の男性に告白された愛が「気の強いところ」が好きと言われて「それって女子にしか言わない言葉だよね」と友人を振ります。男性が支配的で女性が弱者である日本のジェンダー観を批判し、転換させるやりとりだと思います。

映画が進むにつれ、愛の行動はどんどん独りよがりになっていきます。そして、暴力的で独善的なたとえの父親と対面し、まさに自分が同質の存在に成り下がっている。男性的な暴力性を保持していることに気づきます。従来のジェンダー観を転換し、否定的な面を主人公に背負わせる、さらにセクシャリティの揺らぎや(主人公による嫌悪感を帯びた)女性の同性愛による性描写を描くことで、従来の日本映画を脱構築したと言えるでしょう。

主人公の名前が愛であることも、愛という世間から崇拝され、支配的である価値観や感情のようなものの否定的な面を描くための象徴性と捉えることができます。

そしてそれを成し遂げたのも、主演の山田杏奈さんの卓越した演技力によるものです。好きな人に向ける目、好きな人の恋人を騙してる時のバカにした目、軽蔑されて絶望してる目、嫌悪感を感じながら同性と性交渉をしている目、全ての複雑な感情を目とちょっとした仕草のみで表現していたと思います。

小説にしか書いていない心理描写をしっかりと読み込み、表現しようとしたのだと感じました。これは演技力だけでなく、作品を読み込む感性や読解力がなければ表現できないので、演技力と感性を兼ね揃えた素晴らしい女優だと思います。

今回もお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?