[3135]2023年10~12月開催 個人向けIR説明会での主な質疑応答内容

2023年10月~12月に開催しました個人向けIR説明会において、出席者の皆さまからいただいた主なご質問と弊社回答をまとめております。

(なお、記載内容につきましては、テキスト化するにあたり、ご理解いただきやすいよう加筆修正をさせていただいております。)

1.個人向けリユース事業について

Q.売上が伸び続けている一方、利益ベースでは低空飛行がつづいています。いつ頃から利益の収穫期に入る見込みでしょうか?

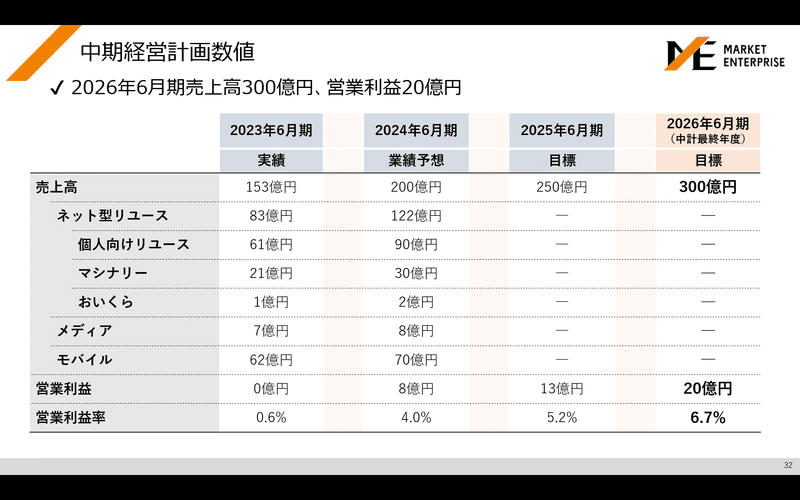

A.これまでは人や物、拠点の新規開設等に投資を行ってきていた。いまはそうしたところから収益化を図るため、業務プロセスの効率化を図っている最中。ここから2026年6月期の売上高300億円、営業利益20億円という中期経営計画達成につなげてゆきたいと考えている。

Q.同じく出張買取に重点を置いているバイセルさんが苦戦されていますが、御社も引き続き出張買取に力を入れてゆくお考えでしょうか?

A.他社の状況に関してはコメントを差し控えるが、当社では独自のWebマーケティングにより年間約46万件という非常にたくさんの買取依頼をいただいている。よって、このなかからどれだけ実際に買い取れる件数を増やしていけるかというのが重要。ここの効率化をしっかり図っていくことが中期経営計画の達成につながると考えているので、引き続き力を入れてゆく。

Q.資産を保有している層にどのようにアプローチするのですか。ネットリテラシーの問題もあるのでは。

A.インターネットによる集客以外にも新聞媒体等、Web以外の広告手法も取っている。ただ、認知度が高まればそれだけ収益につながるというビジネスでもないため、あくまで集客にかける広告宣伝費と実際に買い取れる商品仕入高とのバランスが大事かと思っている。当社の特徴は年間46万件の買取依頼を非常にローコストで集められているという効率のよさであり、チラシやTVCMによって知名度が上がっても効率が悪くなる虞があればそこはあくまでバランスを見て実施することになる。

Q.ネットのみですか?店舗展開はされませんか?

A.たくさんの買取のご依頼をいただいて、どんどん買って・売って在庫の回転率を上げていくというのが当社の得意とするところ。一方で、いわゆるリサイクルショップといわれる店舗だと平均の在庫回転率が4~6回転と言われている。これはだいたい3か月経つと在庫の顔ぶれすべてが入れ替わるようなペース。当社の場合この在庫回転率が14回転と高い。そういった意味では店頭に並べた在庫品がいつまで経っても売れないというやり方よりも、どんどん仕入れたものを回転させていくというのが当社の強み。今後もここを磨いていきたいと思っている。ただ最近ではインバウンド需要も旺盛で、この流れはしばらく続いていくものと見ている。よって、訪日客の皆さんに提供した方がいいような商材に関しては今後、インターネットだけでなく、さまざまなアプローチ手法を検討していきたいと考えている。

Q.国内だけではなく、リユース市場は今後も拡大をしていくと思いますが、競合も増えてきていると思います。小林社長が考える御社の一番の競争優位性を教えて下さい。

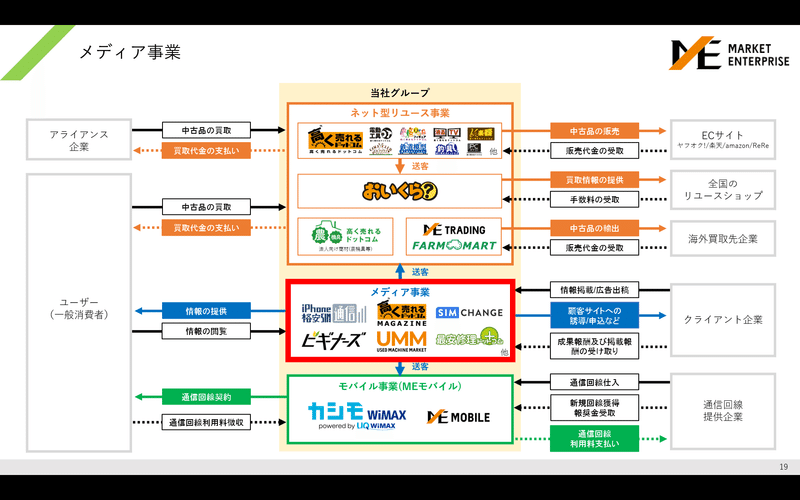

A.デジタルとリアルの組合せに強みがあると思っている。現在当社ではインターネットでの集客により、個人向けリユース事業で年間46万件の買取依頼、おいくら事業で月間1万2千件の査定依頼、メディア事業で月間1,400万PVのアクセス、モバイル通信事業で8万3千回線のご利用をいただいている。そうした消費者ニーズを獲得したうえで、リユース事業では全国16か所で拠点を構え仕入から販売まで行っており、モバイル通信事業ではオリジナルブランドを立ち上げて受注から販売まで展開していっている。また、こうした体制のシステム基盤構築のため、ベトナムホーチミンにエンジニア30名による開発体制を整えている。このように、その時々に合わせた消費者ニーズを集め、またそれに対するサービスの提供手段を深掘りし展開していくところに当社の強みがあると考えている。今後、インターネットの活用がさらに深化していくなかで、このような強みを活かし、サステナブルで多様化していく消費者ニーズを捉えて44兆円ともいわれるリユースかくれ資産へのアプローチも図ってゆきたいと思っている。

Q.同業他社と比較して、御社の突出した強みを教えてください。

A.買取依頼を非常に低コストで集められるWebマーケティングの力が大きい。これを日々のオペレーションのなかで実際の買取につなげられているというのが非常に大きいと思う。Webマーケティングについてはこれまで築き上げてあげてきた実力があったればこそ、メディア事業という形で事業化できたりであるとか、また、リユース事業でのECノウハウがあったればこそモバイル通信事業でのWiMAXの拡販につなげられたりだとか、広がりを持っている。このようにWebマーケティングの能力とその後のオペレーション能力を自前で有し、融合させているところに強みがあろうかと思っている。

2.マシナリー(中古農機具)事業について

Q.日本製の農機具は品質も良く海外での評価も高いと思いますが、マシナリー(農機具)分野の海外比率はどのくらいですか。

A.ご指摘のように中古農機具の世界でも、中古車同様、「日本製」というのがブランド化されているように思う。長らく販売面での内外比率は50:50の状態が続いていたが、直近1Qでは売上ベースで海外67%・国内33%といった形で、海外比率がより高まっているような形になっている。

Q.前回セミナーの4月から円安がかなり進行しましたが、海外事業での売上げへの影響を教えていただけないでしょうか。

A.当社の海外事業というと中古農機具の輸出販売であり、いま大変に伸びている事業。これには勿論円安が追い風になっている面もあるが、この要因としては海外向けのコンテナ運賃がピーク時より大きく下がったことの方が影響が大きい。物流コストは買主負担であり、コロナ禍のときにはサプライチェーンが崩れた影響で物流コストが高騰し、それがいまは随分安定化してきている。

Q.円安の影響と自社ECでの販売との事なので買い取りサイトの海外でのマーケティング戦略を教えて下さい。

A.円安については、為替変動の影響は円建てで決済する購入顧客が受けることになるので、当社にとって大きな影響はない。一方で、コロナ禍が一服し海上運賃が落ち着いてきたところなので、海外需要は当面強い状況が続くのではないかと感じている。ともあれ、現在のような円安の状態がつづくようであれば、さらなる海外輸出の強化につながると考えており、引き続きしっかり取組みを進めて行きたいと思っている。

3.おいくら事業について

Q.自治体にはどのように営業されるのですか

A.現在は提携数も相応の広がりを見せ、自治体側から反響をいただけるような状況になりつつある。各自治体の、サステナブル・SDGs・ゴミ削減といった話題に関する感度は高く、一度おいくらとの提携が決まるとその近隣自治体からの注目度が上がる。また、自治体首長の皆さんから、何かサステナブルな社会作りに貢献する取組みはできないかとお話しをいただくこともあるり、当面はこのような営業スタイルで継続できると思っている。

Q.おいくらの地方自治体との累計連携数が50を超えていますが、SDGsの観点からも連携数は増加すると思いますが、地方自治体へのおいくら認知度向上施策はどの様にされていますか。

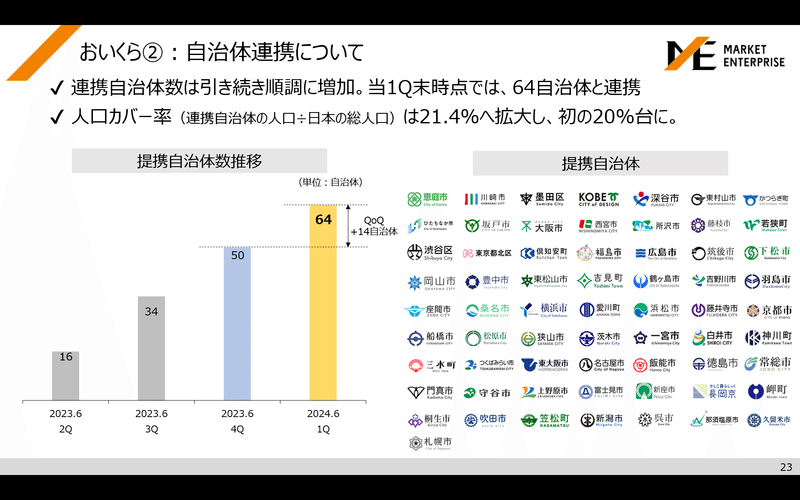

A.2023年6月末までに50自治体と連携しており、その後本日(2023/12/3)までにさらに32自治体と連携を行ってきている。各自治体には、サステナブルであるとか、持続可能社会であるとか、ゴミ削減であるとか、当社おいくら事業との連携を意義深いものと捉えていただいており、また昨今のSDGsの風潮もあり非常に注目いただいている。このような状況下、毎週のように新たな連携協定が決まり、その地方の新聞やニュースに取り上げていただいている。よってまずは、この連携協定の数を100、200と積み上げ、人口カバー率を上げて行きたいと考えている。そのうえで、ある程度連携の輪が広がってきたところで、大きく認知度を上げるような施策を取り、おいくら事業自体によいインパクトを与えられればと思っている。

Q.「おいくら」の提携が増えており、よくリリースを見ますが、自治体との取引は利益率ってどうなんでしょう。公共機関との事業はあまり儲からないイメージがあります。

A.おいくらの売上高は、600超からなる加盟店の皆さまからいただく月額利用料で成り立っている。先にも申し上げた通り、自治体連携による収益の成長余力は主にメディア事業の分野にこそ大きく残っているものと思っている。

Q.リユースプラットフォームのおいくらに成長性を感じます。ネット型リユース事業で「おいくら」は2026年にどのくらいの売り上げを想定されていますか。2026年6月期御社事業規模で300億を想定されているので、お答えいただける範囲で構わないので教えて下さい。

A.おいくらの自治体連携だが、当期だけで本日(2023/12/2)までに32の自治体と連携協定を結べるまでになった。日本には1,700超の自治体があり網羅的に連携協定を進めるなかで居住人口の大きな都市との連携もあり、日本の総人口に占めるカバー率としては23%程度までになってきている。いまはまだおいくら事業へ直接的に反映される売上が小さく見えるが、おいくらだけでなく、メディア事業の方で運営しているおいくらマガジンの収益性が上がってきているという効果も出始めている。収益貢献という意味では少し時間のかかるところではあるが、ここも着実に進めて行きたいと考えている。2026年6月期の想定売上高を語るうえでは、やはり個人向けリユースとマシナリーの両事業がけん引役となるのでおいくらの貢献度はそう大きくないと予想しているが、利益面では先ほど説明したメディア事業への好影響からそれ相応に貢献度は高くなってくるものと考えている。

4.業績見込み・中期経営計画について

Q.中期的な売上高、営業利益の見通しをお願いしたいです。

A.2025年6月期において売上高200億円・営業利益13億円、2026年6月期において売上高300億円・営業利益20億円を目指している。これまでM&A含めさまざまな投資を行ってきたが、今後はそうした蒔いた種をしっかり芽吹かせて、全体的な効率化を図り、増収率を上回る増益率が達成できるような体制を構築してゆきたいと考えている。

Q.競合他社はどこか? 中計の達成度は如何?

A.先ほども申し上げたように、44兆円のかくれ資産という形の潜在市場が存在するマーケットであるので、販売・仕入ほかすべてのチャネルでバッティングするという競合というのはなかなか存在しない。ただ、どうしてもざっくり商材別等にまとめると、カメラだったり楽器だったり競合する企業はあると思う。たとえばカメラだとシュッピン<3179>、出張買取という切り口だとBuySell Technologies<7685>、その他リユース業界で好調なところという視点だとトレジャー・ファクトリー<3093>やコメ兵<2780>などだろうが、やはり当社のビジネスと真正面から競合しているところはないように思う。特に当社で取り扱っている中古農機具については、これほど大規模に取り扱っているところは上場企業にもないとの認識である。

中期経営計画については、まだ達成の度合いについて言及するタイミングというよりも、どれくらいの入射角でスタートを切れたかといった状況。非常に大きなリユースマーケットを前に、拠点開設等の投資が先行している。そういった点では、目論見から大きくずれずに進捗していると考えている。

Q.将来的にどのくらいの時価総額の会社を目指していますか?

A.答えづらい質問ではあるが、現状当社はプライム上場基準に適合するよう計画し対応を進めている。よって、この基準にある流通株式時価総額100億円というのが短期目標にはなる。

5.その他(パーパス・人材戦略・株主還元について)

Q.どのような社会的課題を解決しようとされているかをお聞かせいただきたいです。

A.今後、一層の少子高齢化が進んでいく一方で、過去の経済成長時に家庭に蓄えられ、今後不要とされるリユース可能な資産が、相当数あると考えている。これまで「買って」「使って」「捨てる」というパラダイムだったものが、捨てるから「次の人に渡す」という文化にシフトしていくための役割を、当社リユース事業であったり、メディア事業による情報発信であったりを通じ、担っていければと考えている。将来的にはそうした次の時代のパラダイムを担うプラットフォーム企業としての役割を担うべく、いまある社会課題を解決していきたいと考えている。

Q.社名の由来とそれに込められた創業者の想いは何でしょうか?

A.創業者の小林に、今後の社会課題が複雑化・多様化していくにあたって一つのビジネスではそれらの対応に十分なソリューションを提供できないであろうという考えがあった。そこで、市場にある課題をマーケティングにより適切に捉え、それに対する解決策を自分たちが冒険的に創造してゆこうという思いで、マーケット(市場)エンタープライズ(冒険的創造)という社名になった。投資家の皆さんからは時に三事業を並行して行うことの意味を質問されることもあるのだが、そもそも当社創業時の想いとして、将来的に生じる様々な社会課題を多様なビジネススタイルで解決していきたいという考えがこの社名にはこめられている。

Q.御社の人材確保・人材育成についてどのようにされているか教えてください

A.人材確保が難しいといわれる時代になってきたが、採用に関しては充足しておりいまのところ大きな問題にはなっていない。現在、出張買取を強化しているところだが、以前はいわゆる目利きという買取の際の値付けノウハウの継承が難しいのではないかと言われていた。しかしながら、先ほどお見せした当社の商品構成比でもおわかりのように、家電であるとかオーディオであるとか楽器・カメラ等、比較的型番が明確なものを多く取り扱っているため、これらの過去の売買価格データを蓄積したデータベースを構築し、新人にもこれらを参照し簡単に査定ができる情報端末を持たせることで、わかりやすく買取価格の提示ができるよう仕組みを整えている。また、それでも査定しきれない商材があった場合には、写真を撮ったり動画に収めたりして本部へつないで査定を行うなど、ITを活用した買取人材育成に取り組み成果を出している。

Q.将来的に株主への優待や配当金、長期保有に対する特典などの可能性がありますでしょうか?

A.株主還元については非常に重要なものと認識している。いつからどういった形でと回答できず申し訳ないが、現在遂行中の中期経営計画の達成が実施時期の一つの目安になるとは言えると思う。

以上

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

6.IRお問い合わせ

IRに関するお問い合わせは以下の専用問合せフォームからお問合せください。原則翌営業日までにご回答さしあげます。

※お問い合わせ内容によっては、返信までにお時間をいただく場合がございます。また、沈黙期間中はお問い合わせへの対応を差し控えさせてさせていただきますのでご容赦ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?