第2回 ファシリテーター養成講座

課題の全体像を「課題の構造図」で描いた第1回。第2回は、その課題の構造図をもとに、課題の深堀りをしていきます。

まずは描いた課題ループの全体共有からスタート

グループごとに、どんな課題の構造図ができたのかを共有をしていきます。最初の班での全体発表です。「準備ができた班からお願いします。」どんな課題を取り上げ、どうつなげたか。どんなループができたのかを発表していきます。

どのグループも昨年よりパワーアップした構造図を描けていました。

また、発表までに、もう一度紙で整理しなおして、描き直してきたグループもありました。分野別に分けてみたり、レバレッジポイントを分析していたり、グループで資料を貼ったりと、工夫が多々ありました。

課題ループを描いたことで、各課で抱えている課題は違っていても、根底で実は課題がつながっていることがわかりました。

問いを立てる意義とは?

地域課題の解決、地域づくりの活動を行う際に大切なことは、自分なりの「問い(=イシュー)」を定めることです。地域づくりのためのイシューは、「議題解決型」と「資源活用型」の2種類あります。今回は「課題解決型のイシュー」について、ワークを進めました。まず、なぜ地域課題の解決のために問いを立てる必要があるのか、その意義と、問いを立てるための3つのステップについて説明がありました。

課題を深堀りして、整理する

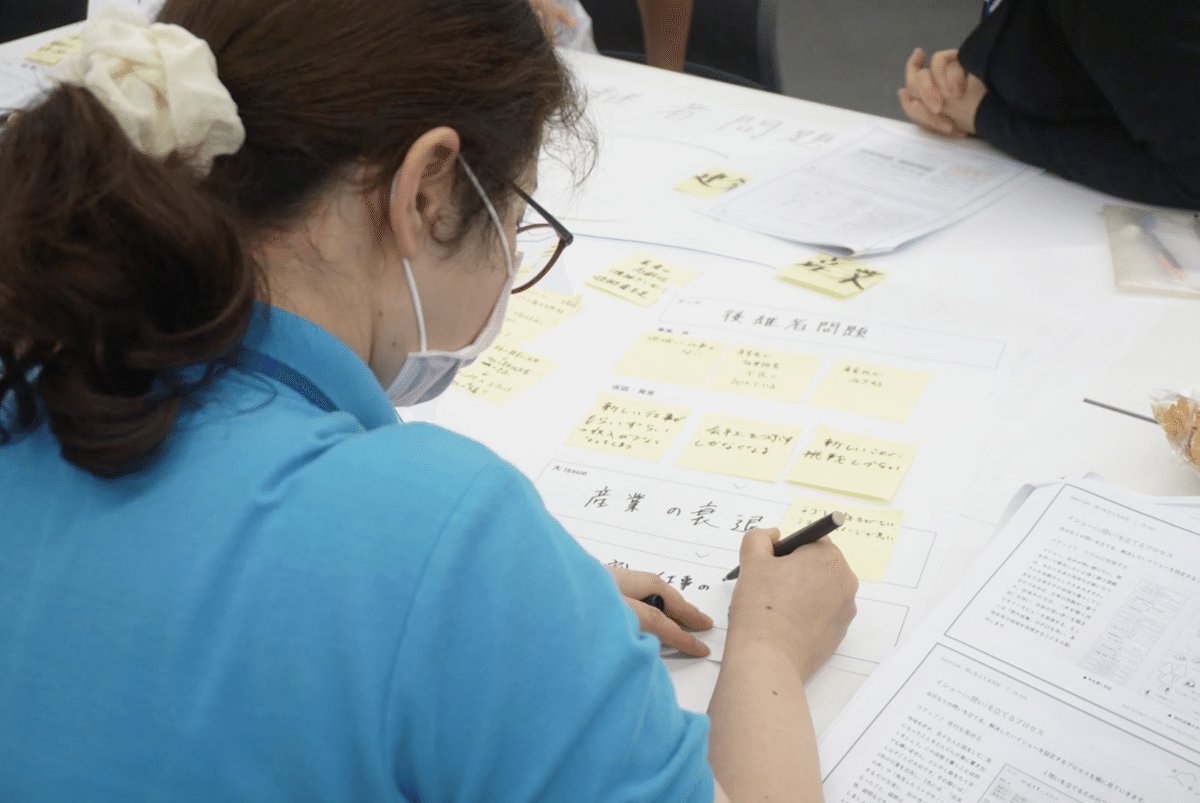

その後、課題の構造図から各グループで取り組む課題のテーマ選択、課題を取り巻く環境を具体的にイメージする深堀りのワークを行いました。誰がどのような状態におかれているか、だから何が必要か、など、より具体的にイメージをしながら、付箋に1つ1つ書き出していきます。

昨年のプログラムに加えて、今年度は KJ法を用いて、情報を整理・分類していきます。参加者のみなさんはスムーズに整理できました。

(KJ法:川喜田二郎博士が考案した思考整理方法。詳細は著書『発想法』へ)

問いを立てる

KJ 法で整理した課題をもとに、「〇〇の〇〇のために何が可能か?」のフォーマットに合わせ、問いを作っていきます。素材となる事実や声を見て、そこからの仮説・発見を書き出しながら、問いにつなげていきます。

発想する技術 アイデアを発想する

「問いを立てること」ができたら、次は持続可能な地域づくりのためのアイデア発想です。アイデアは既存の要素の組み合わせによって生まれます。どんな人でもできることと、アイデアを生み出す3つのポイントについて説明がありました。

今回はアイデア発想の基本の型「ブレインストーミング」の方法を用いて、アイデアを考えるワークを行います。「問いを立てる」ができていたので、すぐに実現できそうな具体的なアイデアがたくさん出ました。

ワークが盛りだくさんだった今回の研修。立ち上がって考えるグループもあり、場は白熱した様子が見受けられました!

次回、第3回はいよいよ地域の座談会を想定し、「対話の場をつくる技術」について学びます。

( 2020年9月16日 実施 )

※ 本講座は、新型コロナウイルス感染予防を徹底した上で実施しました。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

この研修では、毎回の研修の様子を「ニュースレター」としてまとめています!良かったらこちらもご覧ください!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?