🇮🇳インド放浪記Day5 砂漠で年越し@ジャイサルメール(前編)

ついに今日、この旅メインとも言える砂漠での年越しを迎える。

歌うラクダ、辺り一面に広がる砂の海。

忘れたくない日。

・2023年最後の朝

昨晩突如として驚異的な体力の回復を見せ、今日ももちろん元気いっぱいエネルギー満タン。朝日に照らされるジャイサルメールの街はとても美しいらしく、日の出に合わせて目を覚ました。

朝のひんやりとした空気に首をすくめながらルーフトップへ向かうと、もう既に日本人メンバー達が何人か団欒していた。

これまでのインド旅は8人グループを3つ作りそれぞれで旅をしてきたがここジャイサルメールで合流し今は約30名で同じ宿に泊まっている。年越しもみんな一緒にだ。

徐々に徐々に夜が明けてくる。霧なのか砂なのか遠くの空はぼんやりとしていて、真っ赤な太陽が上がってくる、というわけではなかったのだけれど紺色の空がだんだん薄紫になり街をゆっくりと桃色に染め上げる景色はなんとも幻想的だった。

「きれいだね」「日、出終わったかな」「出終わったかも」

そんな話をぽつりぽつりとしながらある人は部屋へ、ある人は散歩へと移動し始める。

私はというとルーフトップにある野ざらしの寝床に体をうずめ、その暖かさにもう出られなくなっていた。

外はもこもこの服に防風の上着を着ても寒いくらいだが布団の中は信じられなくらいに暖かい。加えてそこからはジャイサルメールの街が一望できるのだ。出る理由が見当たらない。

朝ごはんもここで食べ、ルーフトップにくる人を私の城と言わんばかりに布団の中へ迎え入れる。暖かい布団に綺麗な景色に大好きな人たち。幸せ時間。

・サリーが着たい

陽がだいぶ高くまで昇り体も温まったところでようやく布団から抜けて街へ出る。というのも、砂漠に行くにあたってサリーを着付けてもらいたいのだ。今のところ自分では着られないし、何よりサリーを着せてもらうためにインドの街をうろうろするのが楽しそう。

早速昨日お迎えしたばかりのサリーを持って街に出る。

意外と出発までに時間が無いことに気がつき、人を探してお願いして着付けてもらうなんてこの短時間にできるのかと不安になったが心配ご無用だった。街に出て着付けの目処が経つまで、約3分。

はじめに入ったサリー屋さんで熱いセールストークをよそに「ごめん、もう買ってあるこのサリーを着付けて欲しいんだけどできますか?」と聞くと「僕は男だからできないよ」とお兄さん。

たしかに。仕方ないとお店を出ようかと思ったところで「でも姉さんならできる!家に案内するよ」と声をかけられてトントン拍子に事が進んだ。

さすがインド。不可能なんてない。

案内に従って道を進み、家に着くとお姉さんらしき人が寝室に案内してくれた。ここで驚いた表情ひとつ見せないのもすごい。

・砂漠へ

サリーを着付けてもらい、露店のおばあさんにおすすめしてもらったアクセサリーを付けたらいよいよ砂漠へと向かう。

交通手段は徒歩と車とラクダ。

まず宿から車のある場所へ30人でぞろぞろ向かい、5人乗りの車に無理やり8人乗って砂漠近くのスポットまで1時間ほど走る。

砂がならされただけのような道はもちろんガタガタ。加えて野生の牛やらヤギやら羊やら、なんとラクダまでもが平然と道路脇を歩いている。ガタガタ道に体を弾ませて野生の動物たちを見て、気分はさながらインディージョーンズだ。観たことないけれど。

1時間ほど脳みそを揺らしそろそろ気が抜けて舌を噛みそう、というところでラクダのいるスポットにたどり着いた。

辺りは一面の砂漠…と思いきや案外植物がわさわさしてて地面も砂というよりも土っぽい。今年は例年よりも雨が沢山降ったため植物がよく育ったそう。

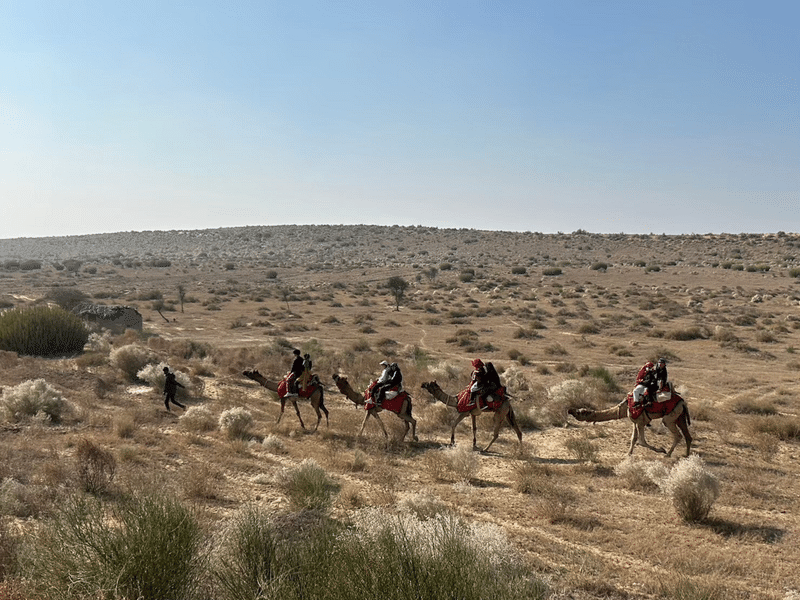

そこに背中に布を乗せたラクダ達が10数頭いた。

彼らには1頭1頭名前がつけられていて「ビューティフル」「パイナップル」「フンコロガシ」なんてのもいた。名前の由来が気になるところである。

ラクダには1頭に2人で乗る。骨ばった華奢な脚を見て2人分も体重を支えられるかと心配になったが乗り心地は安定感抜群でラクダ達は楽勝だよとでも言うようにひょいひょいと歩いて見せる。カックンカックンと体を前後に揺らし、一定のリズムを刻みながらどんどん砂漠の奥へと進んでいく。

砂漠の奥地へ向かう道中にはヤギ、ヒツジ、シカ(?)、犬と様々な動物がいて常に目のやりどころが溢れていた。

ラクダに揺られていた時間、体感15分。

事前に聞いていたよりだいぶ短かったので一緒にいた子に「結構短かったね。15分くらい?」と言ったら「え、1時間はあったよ」と。

砂漠、時空ゆがみがち。

・砂の向こう側

ラクダを降りるとそこは砂、砂、砂、砂。

風によって模様を変える、一面の砂。

砂漠の砂は粒子が細かく均等で、手ですくい上げるとサラサラと風に乗って流れていく。触り心地が柔らかくて肌に触れると気持ちいい。

すぐさま裸足になって砂の丘を駆け上がる。視界に映るのは砂と、空と、その境界線。それ以外は何も無い。

遠近感が狂い、絵画の中にでも入ったような感覚になる。

この丘の向こうには何があるんだろう。この丘のてっぺんで何が見れるだろう。

踏ん張れば踏ん張るほど足を飲み込んでいく砂に何度も転ばされながらわしわしと上へと向かう。上へ行けば行くほど、鼓動が早くなる。着ているサリーをまくしあげ、「丘の上の景色が見たい」その一心で思うように動かない体を必死に動かす。

次第に足を上げるのが楽になり、傾斜がゆるやかになったことを知る。もうすぐ丘のてっぺんだ。

1歩1歩地を後ろに追いやりようやく辿り着いたてっぺんで見たものは

やはり一面の砂。

安心した。

ここはページをめくれば違う世界が広がる本の中でもなく、視線を逸らせばいつもの壁が目に映るテレビの中でもなく、紛れもなく現実世界の地球なのだ。

地球に立ってる。砂漠は、本当にあった。

砂漠に着いたら日没までそれぞれ思い思いに時間を過ごす。

写真を撮ったり砂の上にただ寝転がったり近くにいる人と話したり誰が一番深くまで砂の中に手を入れられるか競争したり。

なんか、この感じを忘れてた。何にも追われず評価されず意味を持たせなくていい時間。「そうしたい」が頭と離れたところで自然と生まれて当たり前にそれに従う時間。

そうだよね。大人だって遊んでいい。