山本浩貴「日記と重力」(『いぬのせなか座2号』巻頭言)

2016年5月に刊行し、現在は品切れ中の『いぬのせなか座2号』より、山本の巻頭言を再掲します。

もともと商品ページに全文掲載されていたのですが、リニューアルに伴い非公開となっていました。

巻頭言といっても、収録されている作品に最後に触れる以外は当時の山本の言語表現に対する思想を開示するような内容で、ひとつの論ないし宣言として読めるものかと思います。

(掲載時は「山本浩貴+h」名義でしたが、実質的な執筆は山本のみで行なわれたため、今回変更しています)

他、『いぬのせなか座2号』に収録されていたテクストは、順次公開していければと、準備を進めています。いましばらくお待ち下さい。(山本)

山本浩貴「日記と重力」

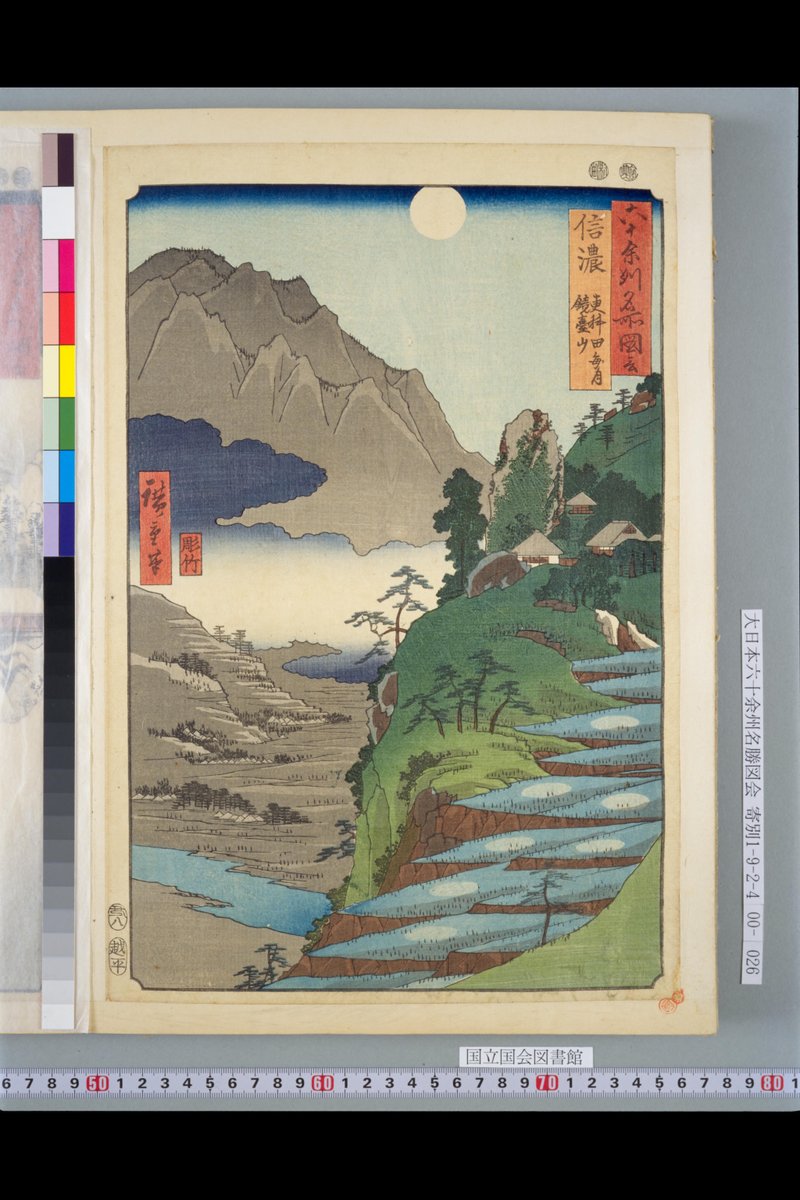

今にも画面から消えていきそうな(あるいはいまようやく見えるようになった)月は、毎年、春の夜の棚田に張られた水面で反射して、斜めに歪んでも自らの姿と信じられるいくつもの楕円を刻んでいる。歌川広重『信濃 更科田毎月 鏡臺山』である。松尾芭蕉ら多くの俳人が扱った季語「田毎の月」を描くこの浮世絵を、しかしすこし賢い小学生が、理科で習った知識を思い出しながら見てみれば、ひとつの眼の位置からではどうやっても田んぼのなかに映る月は、風景を見る人の立っている位置にあわせて選ばれた、たった一枚の田んぼのなかにしかありえないんじゃないか、と思えてしまう。すると歌川広重は、松尾芭蕉は、何を見、描いたのか。それは、田んぼを見つめながら歩く、夜道の人の移動、あるいは月の昇り沈みである。つまり、田毎の月の絵は、ある瞬間を描いたものではなく、走っている馬の連続写真のように、動きにおける時間経過を埋め込まれた、一種のパノラマであった。馬の連続写真と違うのは、写る対象が動いているだけでなく、写す主体の側(=その絵を観る側)もまた、動くことを強いられているということだ。こうして、田の水面ひとつひとつが、月という観察対象と私という観察主体のあいだで痕跡を刻んでいく媒体として、どこか日記の連なりに似せられる。(今日)河口にかかる橋の上から、魚が水面に飛び跳ねるのが見えたから河原に降りてみると、足下の石ころがしゅっと動いたのが蟹だった、と書く私と、(いつの日か)梅の花をよく見てみると、花を啄ばむ鳥を見つけた、と書く私は、お互いを知らず、あるいは忘れあっているが、同じ目を持ち、同じ世界に属しているようにも感じられる。そこでいくつも書き記された「私」という言葉は、絵巻物のように一枚の平面の上で、毎日少しずつ記されては忘れられていくがある同一性を保ってもいる、動きに満ちたキャラクターとして、日々を生きる私に感じられる。

正岡子規のいう写生とは、俳句を内部に組み込まれた散文(=彼の街を散歩する日々の体)と、風景の側にある植物や生き物、それだけでなく季節や風習のような抽象概念までもが、俳句を介して相互摩擦を生じさせ、自らのもつ持続性を、自らの外に作ろうとする営みだった(大江健三郎はそれを《世界のありとあることどもについてデモクラティック》であること、と表現した)。《おもしろや田毎の月の落し水》——正岡子規の俳句、この下五に置かれた「落し水」は、田の平面、それを構成している水という素材を、毎年、同じ秋に、上から下の田へ、畦を切る水路を介して順々に、重力を用いて流れ出させていくことを言う(このとき用いられる手法を田越と呼ぶ)。この田から隣の田、さらには今年の田から来年の田へ、失われるたび受け渡される予感に満ちた水面とは、月と私のあいだに立ち上がる「写生」、さらには写生によって生み出される「私が私であること」の持続性を、それぞれ可能とするメディウムそのものであるだろう。こうして、田毎の月を描くかのように日記を書くという仕草は、日記という表現行為自体がまとう私の持続の伝達可能性(=田越)を試行錯誤する、落し水の予感に満ちた営みとして明らかになる。私が今ねこについて書いている日記は、いつの日か書かれたが失われてしまった誰かのねこについての日記と、その同一性の質、表現の質において、やんわりと重なる。加えて言えば、歌川広重の描いた棚田は、姥捨伝説で知られる山の斜面にあった(《おもかげや姥ひとり泣く月の友》芭蕉)。姥の見た田毎の月は、私の死後も数百年単位で続き、私と月の組み合わせを、それ自体は異なる水面において生み出し続ける。

表現、特に日記をはじめとする習慣とは、往々にして、そうした「私」の伝達可能性を持つ。だが、このことを意識したとき、「この日記を書いたものがすなわち私である」という確信もまた危うくなってしまう。どれだけ日付がきれいに並べられていても、それが私自身の記した私の系譜を語っていると信じられなければ、そこにある日付は、濡れ落ちて穴があき前後が入れ替えられたものと変わらない。逆に、他人の筆記が紛れ込んでいたとしても、ある並びにおいて、それらがすべて私の日記であったと確信されることもありうる。日記の並びはそれを構成する言葉らを私へと束ねる(個々の時から浮遊した「この私」の一貫性の)身振りとして、今この瞬間の、常に昨日の(明日の)記憶が不確かな私へ教え渡される。

はたしてこれらの日付不明・書き手不明の日記らを、どう並べ、どこで改行し、どこで余白を持ち込めば、それを書いた私が真に私に思い出されるのだろう。それは私が判断するというよりは、それによってむしろ私が私の判断に気づく営為なのだろうか。高柳重信は、自身の改行俳句について、それは俳句にある曖昧さ(このようにも読めるし、あのようにも読める)を減らし、貧しく確定させようとするものだと語っている。その貧しさは、どこか幸福感に満ちた表情で語られる決定不可能性などとは距離をおいた、死と隣接する自己決定の苦しみとしてある。《七浦を/六浦/あそびて/海の鰐》《くるしくて/みな愛す/この/河口の海色》《船焼き捨てし/船長は//泳ぐかな》。高柳の後継者である安井浩司は、彼の俳句形式の軸を「海と河口」に見ていた(『海辺のアポリア』)。怒張する河川上流や荒れる大海からは離れた、静かに流出と(底での)逆流を繰り返す河口に自らをあえて閉じ込め、泳ぎ遊ぶ多行形式。それが「今この私」の確立というよりは世界におけるマイナスポイントとしてのみ刻まれ(つまり自己否定を通した自己表現などではない)、そのときそれを実現しているところの「詩」(=水面?)が、「世界」を、《人間自我の社会的展開ではなく、「詩」そのものの自立性を通して》獲得する。

改行や余白のようなレイアウト=環境が、私というものの持続や意図を、苦しく確定してきているという考え方はよく見られるものだが(例えばエドウィン・B.ホルト「フロイト流の意図」では、意図とは環境に埋め込まれたものの、入れ子状の組み合わせで成り立つものだとされていた)、しかし私がそれに完全に従属しきれるわけではない気もする。私は楽しい音楽が鳴っていても無視して誰かに怒り続けることができるし、苦しんでいる人がいても構わずガス室のスイッチを入れられる。自分を育てた親を山に生きたまま捨てることもできるし、あるいはマンションの屋上から率先して落下することも可能だ(つまり私は自殺することができる)。スティーヴ・パクストンは、環境が同じでも体の動作が異なってくる要因として、「頭のなかにガスがある」などのような「イメージ」に注目していた。確かに私は、演技というよりは頭の中に独自の重力を抱え込むようにして、体の咄嗟の反応を再構成してしまう。そんな、外部と独立に頭蓋に差し込まれる重力としての「イメージ」を、心身二元論における魂のような、環境から隔離された性格を持つものとすることなく定義づける手立てはないのか。それは単なる矛盾でしかないのか。

言語には、その言語を表現した生きものの環境への働きかけ方(私+環境)が収められている、という、認知言語学には馴染み深い視点を持ち込んでみる。「イメージ」の位置に、俳句を置き、踊る体には、俳句の持つ奇妙な思考運動を、外部の環境とは異なる重力として、抱えてもらう。このとき、踊る体は、俳句を作り上げた言語表現主体とその周囲の環境を、自らの体とその周囲にある環境に、掛け合わせる機能を帯びることになる。言語は環境の掛け合わせである、逆に言えば、体に染み付いた習慣や技術も(目の前の環境とは別の環境があったことを思い出させるという点で)やはり言語として捉えられる。

《戦略的に設定された環境/配慮された住居についての言語的系列、構成され作りあげられた命題、整理された既存の論理的結合、さらには立場や見解は、あらたに「現実的なもの」を発明させ、身体とバイオスクリーヴの間の相互作用を操作し、統制し、導くように促す。それは、三次元的な「それゆえ」、「しかし」、「または」、「そして」、さらには合成語である「どんなものでも」のような言語を通じておこなわれる》(荒川修作+マドリン・ギンズ『建築する身体』)。ここで列挙されている接続詞は、直接紙の上に書き記される文字ではなく、それらの置かれている平面の色やかたち、文字と文字の隙間、すなわちレイアウトらが、文字とともに作り出す、持続の内部構造のことである。むしろ、こうした内部構造に関わるものが言語だったのであり、書き記された文字は、その多くあるメディウムのうちの一つとして数えられるものであった。

そうして考えたとき、書き言葉で組み立てられる傾向のある小説や俳句や詩は、いかなる技術を自らの内に作り上げるべきなのか。不死を語る荒川+ギンズは、身体バランスを恣意的に崩させる(絵画も含めた)建築物の制作と、それを用いた「私が私であること」の分析を、その手続きにおける重要なポイントとして据えていた。建築物によって大きくバランスを崩した身体は、部位ごとに、自らの従う重力を方々へと散らばせるが、「私」はそれを次の瞬間ひとつに束ねてしまう。その束ねの身振りを、言語表現もまた、極めて日常的に検分している。異様にバランスを崩してしまうほどに入り組んだ建築物=レイアウトを、今この瞬間の私の身体が属するのとは別の環境として脳内に挿入し続けてくる、言語表現の営み。昨日の私と今日の私の、間にたたずむひとつの持続が、矛盾した複数の環境の掛け合わせとして計測可能なら、そうした環境同士を掛け合わせる手つきにこそ、生は立ち上がっているのであり、言い換えれば不死とは、環境のよりよい掛け合わせに向けた試行錯誤が、その成果によって自らに共同性を付与し、再び試行錯誤をはじめだす、そうした終わりなき引き継ぎの循環=PointBlankが成立したときに得られるものである。その成立は、生の内部からは観測できない。ゆえにこの私が不死であってもこの私は死ぬ、むしろこの私が死ぬからこそ私は後に生きる私の教育に成功したかもしれない。荒川らが度々引用するダヴィンチの言葉——《造物主が死ぬのなら、誰が次の造物主を作るのか?》——の通り、問われるべきは共同制作の持続可能性であり、方々で事物や概念らまでもが、いずれかの私に写生を通して貸し与えられた「私が私であること」を用いて、自らを思考しているだろうという事実である。「私が私であること」の道具性……死の直前のリオタールが、「天命反転」という概念を、家のなかで子どもらがベッドやテーブルや部屋そのものを本来の使用方法からかけ離れたおかしなやり方でで遊びまわるさまへと重ねたことに、荒川が最大限の肯定を口にしたことを思い出してみてもいい。するともはや「私が私であること」とは、(自らを語りえないものものらに開けた)言語そのものの質として、言及可能かもしれない。《私は、いまや自分の言語を、“人間”あるいは“人間的なもの”に収斂させて終ろうとは思っていない。されば、その先の繋留点がどんな憑り代の構造をもつものなのか、私には分らないが、ここで、いま一度は“人間”、とりわけ〈来し方〉の“人間的なもの”に帰着する言語を断ち切りたいと考えている。絶対者〈ブラフマン〉的なものこそが狂喜してくれる言語に回帰の道をつけたいとも思い、また樹木の枝葉や、獏や、野鼠なんかが私の俳句の読者であることを忘れてはならなかった。》(安井浩司、前掲書)

日記という表現行為自体がまとう「私の持続の伝達」もまた、ここへと帰着する。言語表現とは、事物それ自体の描写を目指すものでも、抽象的な概念操作を繰り返すものでもなく、その中間地点あるいは手前において、極めて日常的に、世界と私の何重にも掛け合わさったレイアウトを組み直し続けるための、スタイルだったのだ。日々書き溜められ書き直されてきた俳句からあるひとつの詩が生み出され(「全集」)、過去の自らの日記を代筆する私の書く身振りが事物から見た風景を写生する小説を生み出しはじめ(「日記」)、それらが生き物や植物の動きを前にして速写されたドローイングとともに配置される(「つよいありんこ」)とき、田毎の月のように、一語ごとに遠く隔たった水面(=月+私)同士は、それ自体新たな水面であるような結合体として、自らを季語か習慣のごとく覚えなおすだろうか。《かいぬしはさんぽのあいだに、自分のいぬがすきそうな枝や、木のぼうをひろっておき、かえるまえに、それを湖にむかって、おもいきりなげる。〔…〕ぼうをくわえ、もどってきたいぬは、湖のみずにあらわれて、きれいになっている。いぬは、ばかみたいにからだをふるわせ、みずをとばす。》(「盆のこと」)。あの枝、この枝を次々と私の新たな重力としながら、体のバランスを揺らがせ、泳ぎ遊び、棚田に捨てられ死んだ姥の日記が書かれる前に、私は日記を書く。《泥鰌浮いて鯰も居るというて沈む》(永田耕衣)、そんな知らせが水面らを手がかりにやって来る。

山本浩貴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?