「みずうみ」にはまり、麹町と飯田橋を連続往復

地下鉄有楽町線の市ヶ谷駅に急いでいた。出がけに家の廊下の書棚から川端康成の「みずうみ」をとって鞄に入れて、通勤の時間潰しにしようと思った。川端作品は文豪デカダン大好き10代のころの幼い蔵書だったけれど、何がどう「みずうみ」なのか、思い出せない。

主人公銀平は1行目で軽井沢駅に到着し、2行目でズボンをはき替え、ワイシャツからセーター、レインコートから靴まで新調して、古いものは季節外れの他人の別荘に捨てていく。追われているらしいのだが、1ページ目でとにかく全身着替える主人公、予想外の収入があったんだろうか、それにしても珍しい登場の仕方だ。ぐいぐい興味を惹かれる、さすが文豪。

次のページでは、軽井沢のどこかにあるらしい、いわゆるトルコ風呂(昭和30年代のことですから)に入って、そこの若い従業員の美声に恍惚とする。ストーカーの銀平はそのために職を追われ、大金を盗み、インモラルを極めて現実と妄想の境目が曖昧になってしまっている。まごうことなき変態小説なんだけれど、ただのエロ小説にならないのは、ストーカーがどうして女を追跡せずにおれないのか、読者はストーカーの目を与えられ、軽井沢や東京の町を変態VRごしに見せられてしまう点。歪んだ癖ゼロの場合も、銀平のどうしようもない切実さを、それは許容できないけれど、執拗に付き合わされているうち、なんだかもの悲しい気分になってしまうのだ。

ドライビングの妙といえば、銀平がストーキングしてまわる少女たちのエピソードが川端の世界の底で次々につながっていくネットワーク構築だ。彼が目を付けた女性たちが、因果でつながれて、小さな社会の模型になり、世相を語っている構造、うーんうますぎ。実際、変態エンジンで人を尾行をしている人は俯瞰図をもっているのか、いないのか。でもこれのどこが「みずうみ」なのかは、やっぱりわからない。銀平がストーカーになってしまったのは、母の故郷の湖で起こった少年期の不幸や幸福が元になっている、それはそうだろうけど、その地がその湖であることの必然性は薄いんだけどなあ。気がついていないことがまだあるのかもなあ。

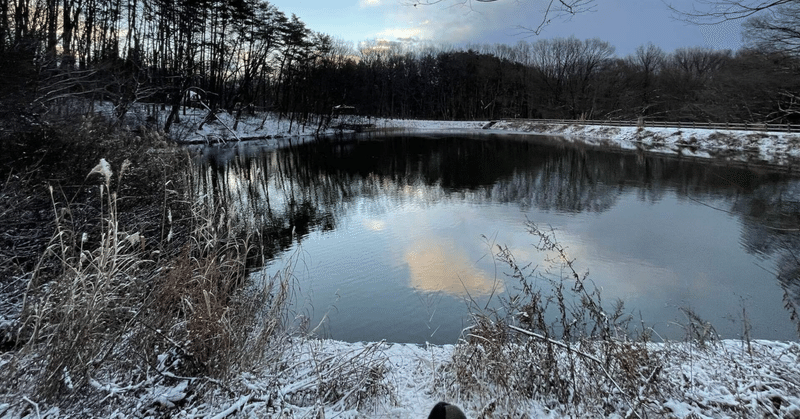

しかしだ、池袋から読み始めて、気が付いたときには麹町駅、市ヶ谷を通りすぎていた。麹町は一度改札階にあがらないと、下りホームに行けないのに。一駅戻ろうと移動して、またページを繰ったりしたもんだから、次に気がついたら飯田橋駅だった。湖にはまり込んで、このまま一生市ヶ谷駅にたどり着けないのではないかと、笑ってしまった。