スピンオフ:ローマの街に熱烈に歓迎された、ケン・ローチと最新作「オールド・オーク」

世界中で尊敬される英国の最重要映画監督のひとり、という認識は当然ありましたが、最新作「The Old Oak(オールド・オーク)」封切りのため、ローマを訪れたケン・ローチが、これほどまでに熱狂的な歓迎を受けるとは予想していませんでした。監督が舞台挨拶をする予定の映画館はすべて、瞬く間にソールド・アウトとなり、ローマ滞在の最後に開催された舞台挨拶は、イタリア全国70の映画館で同時中継されるほどの人気でした。何より意外だったのは、1936年生まれのこの監督の作品を観るために、往年のファンだけではなく、多くの10代、20代の若者たちで映画館が埋まったことでしょうか。一貫して、社会から置き去りにされる弱者の絶望、そして一抹の希望を、リアルに、ヒューマンに描くこの映画監督は、かくしてローマに多くのメッセージを残すことになったのです。

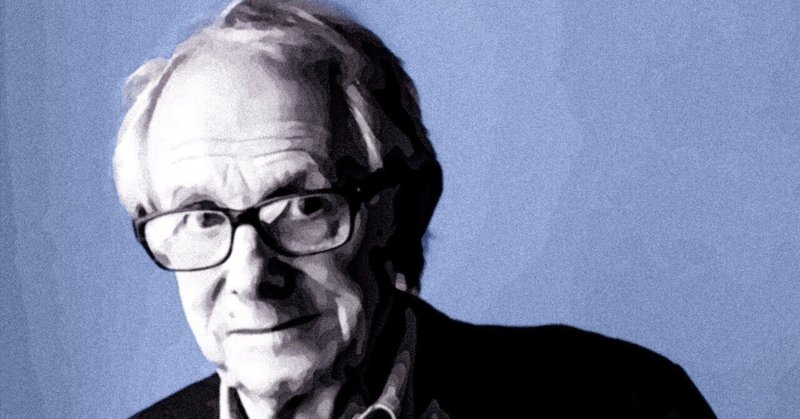

見た感じは飄々と、穏やかなオーラを放つ人物ですが、いったん話しはじめると、その場の空気がいつしか熱狂に変わり、なんてカリスマ的、と思わず客観性を失いそうになりました。

ケン・ローチ監督の話をライブで聞くうちに、その華奢な身体から湧き上がる、迷いのない、温かくシンプルな言葉が、われわれ観衆の深層に沁みこんで共感を呼び起こす。そんな感覚を覚え、常に迷い揺れ動いて、まったく収拾がつかない「わが魂」もまた、その明瞭な信念にグッと引き寄せられた、と言わざるをえません。監督ご自身が、今までいくつか観たケン・ローチ作品の主人公同様、(映画の中では困難な状況に見舞われる主人公たちですが)正直で善良、邪なところが見当たらない、という印象でもありました。

さらに、今回の監督のローマ滞在では、映画館での舞台挨拶、観客との交流に留まらず、現在危機的状況に陥っている、ローマで最も有名な市民占拠ムーブメント「Spin Time Labs(スピン・タイム・ラブス)」へのサプライズ訪問もあり、大通りに溢れる人々で、なかなか建物内に入れないほど多勢のローマ市民が集まる一夜となりました。その歓迎は、まるでロックスターの来訪のように熱烈で、歓喜に溢れ、その様子を主要各紙、TVを含めるメディアがこぞって報道しています。ヴァチカンがバックアップし続け、多くの聖職者たちも関わる「スピン・タイム」へのケン・ローチ監督訪問に関しては、この項の2ページ目に後述することにします。

なお、監督はいくつかのイタリアのTV番組にも出演しましたが、その中で最も興味深かったのは、イタリア主要紙の副編集長との、英国における2019年の選挙戦に関するやり取りです。副編集長が、ケン・ローチ監督が長年加盟していた『労働党』の大敗にサラッと触れると、監督は「あなたは英国の政治にあまりにナイーブだ」と舌鋒鋭く長々と反論。司会者が、なかなか肝心の映画の内容に触れることができず、しかたなく監督の言葉を途中で遮って映画のトレイラーを放送する、という具合でした。このように、映画のプロモーションに訪れたイタリアにおいても、対立を恐れず、自らの考えを徹底的に主張する監督には、好感を覚えます。

毎日さまざまな出来事が起こって、なかなか安定しない現在のローマは、あらゆる意味で、ケン・ローチ監督のような確固とした信念を持つ人物を必要としていたのだ、と思います。いまや若者たちのオピニオン・リーダーともなったフメッティスタ(コミック作家)、ゼロカルカーレとの対談も実現し、やはり主要各紙が、その詳細を報じました。

The Old Oak

ネットで日本の状況をざっくり検索したところ、ケン・ローチ監督の最新作「オールド・オーク」は10月25日公開予定となっていましたが、まだあまり劇場公開されていない(?)ようなので、あらすじの詳細はほどほどにしておこう、と思います。

ただ、ケン・ローチ監督の全作品に通底する、社会のメインストリームから忘れ去られた、持たざる者たちの間で繰り広げられる、絶望と希望が交錯するドラマに焦点が当てられたシンプルなストーリーであると同時に、欧州が抱えている問題の解決をメタフォライズした寓話だと言っておきたいと思います。特にイタリアにおいては、「オールド・オーク」のテーマである移民・難民の人々の受け入れ体制、そして日に日に深刻になる貧困問題は、喫緊の課題となっています。

ちなみに映画を観る前は、2016年のカンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞した「わたしは、ダニエル・ブレイク」のように、救いのない悲劇で終わるのはちょっとヘビーかも、と思っていましたが、「オールド・オーク」のラストに、連帯がもたらす希望がメッセージされ、ホッと安心した次第です。

ところで「オールド・オーク」を観た日のこと、映画館の隣に座っていた人物が、映画がはじまる前に「ケン・ローチはほとんど観たし、あまり期待してない。言っていることはだいたい同じ」などと言っていて、「まったく興醒めする人物だ」と思ってシラジラとした気分になりましたが、映画が終わって灯りが点り、ふと隣を見ると、その人物が滂沱の涙を流しながら「ほら、やっぱり同じじゃないか」と呟くのを見て、思わず泣き笑いした次第です。

そう、世界から消滅するどころか、いよいよ過酷になる、ワーキングクラスを含める社会的弱者の生活、その尊厳を巡る物語を、50年以上も表現し続けることは、並大抵のことではありません。

ケン・ローチ監督は映画の舞台挨拶(と言うより、ミーティングと呼ぶのが相応しいかもしれません)で、「オールド・オーク」の舞台である英国北東部の小さい街の物語は、「移民の人々、という現実に直面するヨーロッパのあらゆる地域で現実に起こっていることだ。自暴自棄は排外主義の温床なのだ」と語りました。さらに「ごく普通に暮らす善良な人々でさえ、間違った状況に置かれると、差別的な態度や行動に走ってしまうことを表現したかった。しかし、互いの連帯こそが希望の第一歩であり、未来を構築するための、まず最初の礎だ」「映画の登場人物が言うように、希望を持つことをやめれば、心臓の鼓動は止まる」とも言っています。

「われわれがリアライズした映画の舞台となった小さな街は昔、石炭を採掘するために多くの坑夫たちが暮らす炭鉱の街だった。ところが今から約40年前、マーガレット・サッチャーに対抗した大規模ストライキに敗北して、他の街と同様に、この街の炭鉱も閉鎖されてしまった。そのころの坑夫たちの労働組合は、英国の中でも最も政治力があり、その共同体の連帯は強固で、彼らは街に図書館、スポーツ施設、学校など多くの公共スペースを作った。しかし炭鉱が閉鎖された瞬間、それらは瞬く間に消滅してしまったんだ」

マーガレット・サッチャー時代の1984年、廃坑に抵抗する大規模ストライキに敗北し、かつては学校、図書館、教会など、人々が集まる公共の場が多くあり、賑わい栄えたその街は、今ではすっかり寂れてしまい、人々は貧困に悩まされ、心も荒んでいます。その街の元労働者、炭鉱の生き残りである人々が集まることができる場所は、街にたった1件ある古いパブ「オールド・オーク」だけでした。そしてそのパブの主人である、妻子から見放され、死を考えるほどの絶望から救ってくれた犬と暮らすTJ・バランタインが、物語の核となります。

続きはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?