【セリエA戦術考察】今季の昇格チームってどう戦っているの?

こんにちは!TORAです🐯

新シーズン開幕!この時期は各チームがどう戦うのか?どんな特徴があるのか?気になりますよね。

特に昇格チームはヴェールに包まれていて未知数です〜〜〜うんぬん。

お得意の長い前置きを用意していたのですが、本題が想定以上にボリューミーになってしまったので割愛します!笑

記事はタイトルの通りですので、早速!見ていきましょう!笑

● エンポリ

昨季のセリエB王者。19勝16分3負。敗戦こそ少なかったがドローが多く、苦しみ抜いた上での戴冠でした。

選手配置は4−3−1−2。

・スタメンは1節を参照

■保持:江戸っ子縦ムービング

細かいパス回しで絵に描いたようなポゼッションを確立し続けるチームではありません。

かと言って、撤退守備からのロングカウンターで一発を狙い続けるチームでもない。

パスを縦に付けて、走力を活かし、ギアを一気に挙げて強襲するボール保持です。

深掘りしていきましょう。

保持はDHのリッチが降りて、SBが上がることで3−5−2のような選手配置に変形。

低めではある程度ポゼッションしますし、できます。

そこから、機を見て縦パスを前線につけて一気に加速。

最終的にはSBが高めに上がり、3−2−5。もはやモダンを超えて定番になりつつある選手配置をとるムービングフットボールです。

アクセルとなる前線はクトローネやピナモンティを獲得するなど、チームとしても力を入れてます。

2節現在のスタメンはクトローネとマンクーゾ。

前者は足元に長けたタイプではありませんが、収めて→叩くスキルは水準を満たしており、シンプルだからこそチームにフィットしています。デュエルの部分でしっかり戦い続けられるのも好印象。

昨季セリエB得点ランク2位(20ゴール)のマンクーゾはスピード豊かで裏抜けを匂わせつつ、スッと動いてライン間やギャップでボールを引き出せる選手。

また、サイドに膨らんでプレーもできるので、中央やハーフレーンに2列目の選手を送り込めるオプションを有しているのも○。

とは言え、こちらもスペシャルな技術はまだ感じられません。トラップミスやパスミスも散見されます。が、これはマンクーゾというよりもチーム全体に見られます。

しかし、チームとしては”それで上等!”スタンス。

江戸っ子気質「ミスなんて構いやしねぇ!行け!てやんでい!」

「精度だあ?そんなもんより勢いだぜ!べらんめい!」

僕にはこんな声が聞こえてきます。うん、今度病院に行こうと思います。

この『江戸っ子気質』を支えるのが全体の強度。

・2節時点の1試合平均走行距離

エンポリは3位となるチーム走行距離を記録。長くなるので、細かく触れませんがスプリントの量も多めです。

セリエA公式より引用。

チームとしてアクセルを踏む際、チーム全体で連動できるのでコンパクトな陣形が保たれ、崩しにしっかりとした厚みがあります。

そして個人性能。

トップ下のバイラミはスピードを落とさずにパスを捌ける指揮者。

エンポリと言えば、サムエレ・リッチが最も期待値が高いように感じますが、個人的に2節時点では彼が最推し。

バンディネッリはいわゆる『第三の動き』がうまく、スペースへの侵入やボールホルダーのサポートが抜群です。

などなど。

強度をベースに、各選手の個性がチームスタイルと噛み合うエンポリ。

ユヴェントス戦の金星は頷けるものです。

■非保持:その姿勢を貫けるか?

ボール非保持、つまり守備面も保持の勢いを殺さないような設計です。

ネガティブトランジションが起きたらカウンタープレスは積極的ですし、撤退守備に移行した際も非保持は4−4−2ではなく、4−3−1−2を保って守るのが特徴。

よっぽど押し込まれない限りはトップ下のバイラミは中盤ブロックに入らず、相手の中盤底に睨みを効かせながらのカウンター要員となります。

これは昇格チームであることや近代のトレンドを鑑みると、比較的珍しい設計に思えます。かのユヴェントスだって、撤退守備は一枚降りて4−4ブロックを形成しますからね。

しかし、この配置だと、4−3ブロックの”3の横”を起点とされることが多いでしょうから、ここにアンサーを持っているかどうかは注目ポイントでしょう。

また、保持時に勢いがある+カウンタープレスが積極的ということは、攻守を裏返された時のリスクを孕んでいますし、ここでもプレー強度が求められます。

セリエAという舞台で、ひとすじに押し通せるか例えば、昨季に降格してしまったクロトーネ。

実はシーズン序盤はインテル、ナポリに次ぎ、全チーム3番目にアタッキングサードでのプレスが多かったのですが、守備が崩壊したことで、重心を低くした守り方に変更した(スタッツも大きく変動)という事象がありました。

個人的に今のエンポリはめちゃくちゃ好きなので、姿勢を最後まで貫いてほしい!と願っております。

■個人的注目選手

ネディム・バイラミ(オフェンシブハーフ)

「THE・トップ下」。

バイラミは背中の10番がよく似合います。

ボールを受けて前線に当てる、サイドに散らす、決定的なところへ送る。プレーそのものと判断スピードが良く、エンポリのサッカーに欠かせない存在に見えました。

特に第2節ユヴェントス戦のゴール起点となったマルキッザからのパスをワンタッチでバンディエッリへと流したプレーは彼の象徴に思えます。

ご覧になっていない方はぜひ。

サムエレ・リッチ(ディフェンシブハーフ)

戦術と選手特性がハマっているエンポリですが、そんな中、異彩を放つのがアンカーのリッチ。遅攻でも輝ける彼の存在はチームにおいて貴重かつ重要です。

相手選手を引きつけてのパスや、位置や体勢が有利な選手へのパスがGOOD。『俯瞰の視野』を有しているのを感じます。バイラミ同様、「THE・レジスタ」。

もちろんエンポリの速攻スタイルにもマッチ。長距離のパスも二十歳という若さ以上の質を持っており、速攻のトリガー役にピッタリです。

加えて、バンディネッリも推したいところですが、自重して2選手でストップしておきます。

■個人的展望

今季のファーストインプレッションで最も好印象だったチームのひとつ。

2節までのクオリティを維持できるなら、中位でフィニッシュしてもなんら不思議はないです。

しかし、予防的プレーが他のチームよりもさらに重要であること。そして消耗が激しいサッカーであることは間違いないので、長いシーズンにどう安定性を見出すか。

アンドレアッツォーリ監督の手腕に注目です。

●サレルニターナ

昨季セリエB 2位。19勝12分7負。上位陣の中では得点数が低いものの、粘り強く戦い、泥臭く勝点を積み上げていきました。

選手配置は3−5−2。

・スタメンは1節を参照

■保持:闘争と知恵による浮き球サッカー

昨季はセリエB 2位でありながら、リーグの平均ポゼッション率はなんと38.2%。

1節ボローニャ戦は28%、2節ローマ戦も23%とボールを保持できない。

いや、ボールを保持する気がないサレルニターナ。

その最大の特徴は”パスの内訳”。

第2節時点でグラウンダーのパスよりも浮き球のパスの方が回数が多い。

特にボールの一番上の軌道が肩の高さを越える浮球が多いです。

・第1節ボローニャ戦の内訳 *はボローニャの回数

パス総回数:233回 *588回

グラウンダー:83回 *408回

浮き球(肩超えない):32回 *74回

浮き球(肩越える):118回 *106回

FBrefを参照。

「?」

と頭をひねった方は想像してください。

ピッチの芝を離れないパスよりも、ピッチから離れた(浮いた)パスの方が多い。

どう考えても普通ではありませんよね。

事実、セリエAにおいて浮き球の方が多いチームはサレルニターナだけ。

・読まなくていい蛇足

個人的にこんな傾向は初めて見ました。びっくり。

浮き球のパスが多いと言うと、昨季はヴェローナが顕著でしたが、それでもグラウンダーのパス回数には遠く及びません。倍以上の差があります。

サレルニターナのスタッツも流石に今後は収束してグラウンダーパスが上回ると思いますが、だとしても割合的に『超特徴的』と言えるでしょう。

で、浮き球をどうするかと言うと、前線に放ります。当たり前か。

第1節ボローニャ戦では199cmのジュリッチと182cmのボナッツォーリのツートップだったので、必然ジュリッチの空中戦は多い傾向に。

・第1節の空中戦スタッツ

ジュリッチは15回の機会があって11回に勝利。

個人的な意見ですが、1試合15回という空中戦の回数はめちゃくちゃ多いです。で、どんなに長身でも彼のタスクで11回勝利もまた多いですね。

FBrefを参照。

彼ら、スローインも山なりのボールを前に入れて競わせますからね。その徹底っぷりはもしや清爽を感じさせます。

しかし、いくら長身の選手を揃えていても浮き球を放って簡単に収められたら苦労しません。みんなやります。

大事なのはセカンドボールをいかに回収できるか。

ということで、ツートップを組むボナッツォーリは機敏性とインテンシティに優れた選手。

前者に関しては抜けたものを持っているわけではありませんが、高い強度ゆえ基準以上のものを持続できるので、結果そう感じます。

ジュリッチの周りを衛星のように動き、セカンドボールに対して猟犬のように喰らい付く。

ジュリッチが空中ならば、ボナッツォーリは地上で戦えるツートップの力強さと泥臭さがサレルニターナの浮き球サッカーを支えます。

と、ここまですでに第1節時点で執筆が完了していて、第2節後に微調整して記事をアップ予定だったのですが、ローマ戦ではまさかの長身選手なしのスタメン。フォーメーションは5−4−1(3-4-3)でした。

ジュリッチが軽度の怪我、シミーが加入直後ゆえの消去法的なファクトもあるでしょうが、目的はおそらく、5−4ブロックでよりローリスクに守りたい。

からのカウンターはローマCBマンチーニ&イバニェス(+クリスタンテ)と戦わせるよりも、彼らを避けてその横からスピードを落とさず仕掛けたかったと見ます。

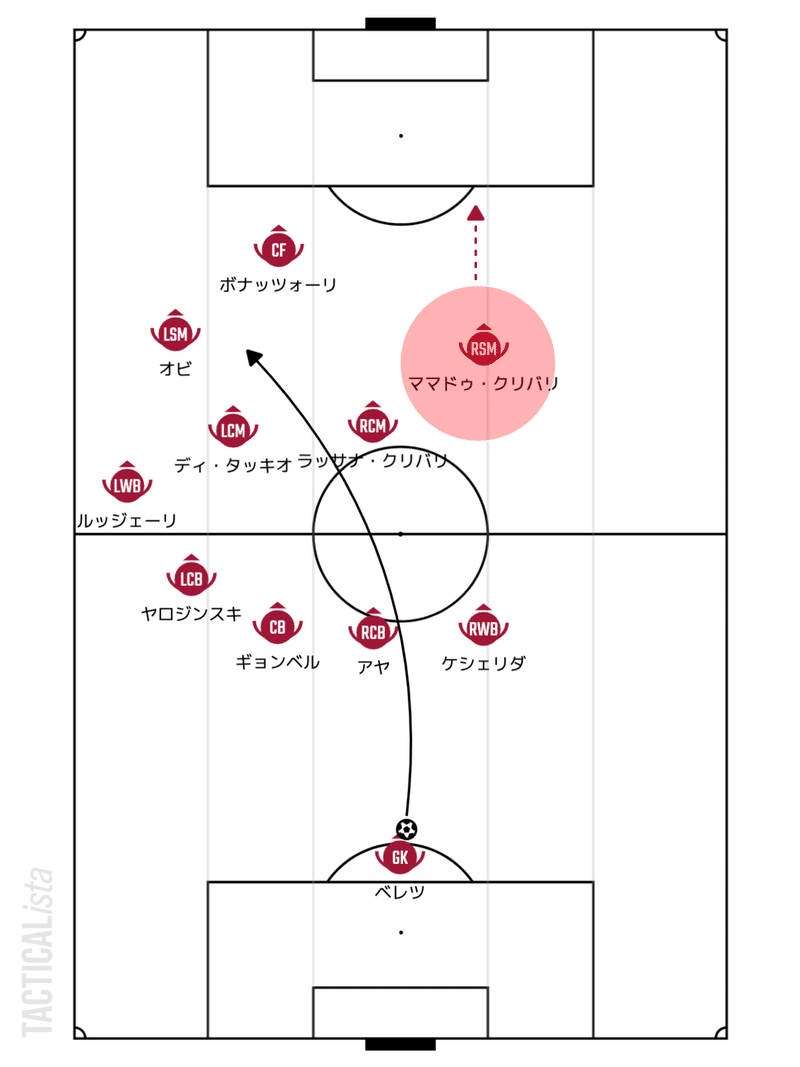

まぁこれはこじつけ感もありますが、その手段がユニークだったので一部紹介させてください。

GKからのリスタートや仕切り直し時に、全体を左側に寄せて密集で戦わせる。

何回もトライして1回でも勝てればOK。もし誰かが収められたら、逆サイドのママドゥ・クリバリが上がってフィニッシュ役に!という設計。

長身選手の分は選手の密集という量で補う。面白い。

ですが、基本軸は長身選手+ボナッツォーリでしょう。

ジュリッチ+195cmのクリストファーセンの上、198cmのシミーを獲得した意味がないですからね。

■非保持:ハイプレス放棄の矜持と明確な課題

保持の項が長めになってしまったので非保持は短くまとめます。

第1節は5−3−1−1、第2節は5−4−1の配置でした。両ゲームに通ずるのは超迎撃守備であるということ。

前から人に圧をかけることは非常に少ないです。ボールの奪いどころはミドルサード以下限定と言って過言ではありません。

・サレルニターナのアタッキングサードでのプレス回数

2試合平均で16回。現時点でリーグワーストの値です。

トップのナポリが48回と書くと、いかに少ないかがお分かりでしょうか。

FBrefを参照。

DF-MF間の距離もソリッドですが、ゆえに後ろ重心で危険な位置でボールを持たれて連打を受ける回数が多いのは時代への逆行。

ここはもう割り切っているでしょう。なんなら矜持すら感じさせます。

が、守り通すには明確な課題も抱えています。

ズバリ最終ラインの意思疎通が整っていない点。

アウトやハーフレーンにボールが渡った際、スライドするのか?我慢して中央で跳ね返すのか?が統一されておらず、5バックにギャップが生まれるシーンが目立ちます。特にいわゆるニアゾーン。ローマの先制点もそこを突かれた形です。

■個人的注目選手

フェデリコ・ボナッツォーリ(フォワード)

タワー型選手にどうしても目を奪われますが、サレルニターナの本質は彼らと組むパートナーの重要性。まだ2試合の段階ですが、戦えるボナッツォーリはマスターピースに見えます。

かつてインテルでデビューした際は割とクラシカルなストライカータイプだと思っていましたが、今では1.5列目こそ、彼の本職に思えます。

ママドゥ・クリバリ(インサイドハーフ)

アフリカンらしい躍動感と馬力を感じさせる万能型MFで、チームの性質上、どうしても距離が生まれがちな前線と中盤を精力的なアップダウンで繋ぐ”物理的な”意味も兼ねるリンクマン。

ボナッツォーリがプレーヤーとしてなくてはならない存在ならば、M・クリバリはタスクとしてなくてはならない存在です。

よろしくない点はチーム内にもう一人クリバリ(ラッサナ)がいる点。ややこしい!!

という冗談は置いておいて(冗談ではないけど)、サレルニターナにはさらにオビも在籍していて、やはり中盤にはアフリカンのパーソナリティが必須と考えている節があります。

長身選手やボナッツォーリの件と言い、実はよく練られたスカッド。

■個人的展望

ノスタルジックだけど、一周して逆に新鮮に見える彼らのサッカーは個人的に愛情が沸いています。

しかし、時代に逆行して戦うのであれば『チームがココ!と決めた部分』で負けてはいけません。

彼らの場合はしぶとく、泥臭く戦うに守り切るのが大前提。そこに課題がある以上はどうしても厳しい評価になってしまいます。。

コンセプトがあまりに明確で、誤魔化しながら戦えそうにない点もそれに輪をかけますね(リベリー加入なら彼そのものでいろいろ誤魔化せそう!)。

ファンの方の批判を覚悟で言えば、現時点ではジェノアと並び、降格の筆頭候補かと思います。が、本当に個性爆発のオンリースタイルなのでこんな予想なんか覆して欲しい!

●ヴェネツィア

昨季セリエB 5位。15勝14分9負。プレーオフの末、昇格を掴み取りました。

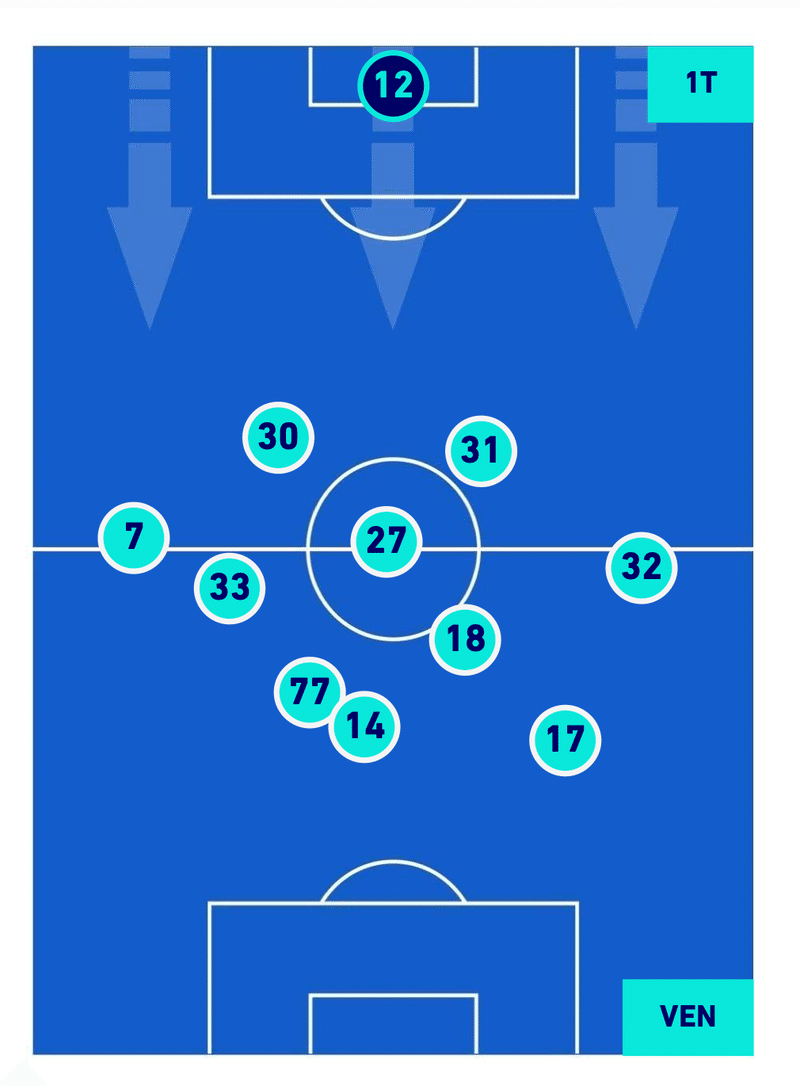

選手配置は4−3−3。

・スタメンは2節を引用。

(『個人的注目選手』の関係でヴェネツィアだけ2節にいたしました)

■保持:全体進軍と緩急

最終ラインと中盤、全体で進軍するのが特徴。

そのため、後方でのパス回数が多くボールを持つスタイルです。

片側のSB、CB、DH、IHでスクエアを作って前進する。

そこから、逆側に送ってスクエアで前進。

「アンカーが最終ラインに降りて、SBがスタートから高い位置に」的な動きはありません。

トレンドの『動的配置によるユニット分け』的な考えは薄いチームです。

崩しのフェーズではそのままパスワークで攻めるよりもトリガーとなるパスを入れて、手数少なく攻め入る印象です。裏抜けのパスや楔のパスなど。

・パス成功数の内訳(左がウディネーゼ、右がヴェネツィア)

パス成功数:ウ336-447ヴ

自陣成功数:ウ183-258ヴ

敵陣成功数:ウ153-189ヴ

成功数そのものが違うので単純比較できませんが、割合を考えると、ヴェネツィアの方が自陣でのパスが多め、と読み取れます。

FotMobを参照。

2試合とも左は幅を使い、右は内で勝負したいように見えますが、まだ判断できないので割愛。

・ウディネーゼ戦の保持時の平均立ち位置

左SH /WG(17番ヨンセン)が開き、右SH /WG(77番)は内に寄っています。

ナポリ戦も同様の平均配置でした。

「ヨンセンがサイドプレーヤーなんじゃない?」と思われるかもですが、ナポリ戦はヨンセン、右での起用だったんですよねぇ。

ビルドアップも全体で進軍!としましたが、どシンプルなフィードを打つ場面も散見されます。

形は横だが、意識は縦型はホリゾンタルですが、チームとしての意識はバーティカル。

自陣と敵陣で『緩急』を感じるのですが、これがベネツィアのキーワードのひとつに思えます。

がしかし。

開幕戦ではナポリのハイプレスに完敗。

全くといいほどにビルドアップできず。フィードは緩急ではなく『脱出』の意味が込められた可能性のないものでした。

オシメーンが退場するまでの22分までの間に2度、失点に直結し得る致命的なネガティブトランジションを許すなど(幸いにもどちらも失点には至らず)、クオリティには疑問符が付きます。

また、フィニッシュワークの面ではバーティカルやシンプルというワードを選んだものの、評価としては「今はただ『淡白』である」という表現を使わざるを得ません。

ただ裏を返せば、これらは伸び代でもある。

ナポリのハイプレスなんて、上位チームでも絶対に嫌がりますからね。しかも開幕戦。

ブラッシュアップしがいがあるので、歯車がハマったら上昇気流を捕まえられることも不可能ではないでしょう。

■非保持:緻密だからこそ個が必要

非保持はフェーズ移行に『緻密さ』を感じます。

前線の3枚は相手最終ラインに睨みを効かせますが、圧をかけるのは相手が自陣に入ってからがメイン。敵陣でのハイプレスは好条件次第です。

中央を締めてボールをアウトレーンに追いやり、囲い込んでの密集でボールを奪う形が非保持における幹と見ます。

要は「ミドルサードが主戦場!」ということですね。

囲い込んだ側のSH(WG)が降りることで4−3−3→4−4−2に変形し、押し込まれた際の撤退戦は逆側のSHも降りて4−5−1に。

この段階分けの設計と意識が緻密な訳ですが、ベネツィアの課題は『個』にあると考えます。

せっかく局面局面のポイントを作っても、いとも簡単に剥がされたり、突破されたり。

対人守備だけでなく、寄せが甘かったり、逆に迂闊に釣られて危険なスペースをプレゼントしたり。

後手に回る対応を強いられる突発性は問題点として取り上げなければいけません。

・第1節ラツィオ戦インモービレへのファウル

突発的に後手に回るとこうなっちゃう!という例。ファウルそのものというか、こうなっちゃう前段階が問題。

設計の前提が不安定設計が緻密であることは「各選手たちがそれを遂行する」という前提で成り立ちますが、今のヴェネツィアは安定を欠いているように見えます。

『個』と表現しましたが、これはパフォーマンス視点でのお話で、ボール保持時の課題ゆえに非保持のパフォーマンスが発揮できない側面もあるでしょう。

・読まなくていい蛇足

推しチームの話で申し訳ないですが、インテルのシュクリニアルがコンテ体制1年目に3バックに馴染めず得意の対人守備までガタガタに。

その後、保持の面で適応すると同時に非保持のパフォーマンスも復調した!ということもありました。こういった事象を見るとサッカーの攻守は本当にシームレスって思いますよね。

「選手個人個人の質が低い!だから補強しかない!」

なんて、短絡的なことではないと思っています。

もちろん上位チームと比べればハード面が狭いし、浅いことは否定できないでしょうが、その中でどうアジャストしていくかは見ものですね!

■個人的注目選手

ジャンルカ・ブシオ(ディフェンシブハーフ/インサイドハーフ)

7月にアメリカ フル代表に選ばれたばかりの19歳。今季MLSを飛び出してヴェネツィアに移籍。初めてイタリアでプレーすることとなりました。

開幕戦は出番なしでしたが、2節ウディネーゼ戦でカルチョデビューを果たすと、いきなりフル出場。

見るからに速い・しなやか・軽そうな動きとボールを身体で隠しながらパスを捌くのが上手く、チームの良いリズムを安定させていました。まるでメトロノーム。

トランジジョン時(特にネガトラ)の状況判断が鈍い場面が何度かあったのと、ウディネーゼ戦の2失点目は要反省。

ルカ・レッツェリーニ(ゴールキーパー)

こちらも開幕戦ではベンチで出場なしでしたが、ヴェネツィアの正GKは彼なはず。

2節ウディネーゼ戦は3失点と散々。しかし、中身はいずれもノーチャンス。

というか彼じゃなかったらさらなる大量失点を喫していたと断言します。

思い切りの良さを感じられるセーブや飛び出しが心に残りました。ビッグセーバータイプなのかな?

ということで、今回はたまたま『当たりデー』だったかも知れません。今後も見ていきたい人材。

フィオレンティーナで15−16シーズンにセリエAデビュー。その後はセリエBでプレー。やや苦労人感がありますがまだ26歳。これからに期待です!

■個人的展望

攻守ともに改善に期待!とした手前、大変心苦しいのですが…ヴェネツィアも今のクオリティだと降格候補ですかね。。

サレルニターナとは対照的に、ヴェネツィアは総合力をいかに高められるか、と見ています。

超ミーハー的な意見ですが、ヴェネツィアというトラディショナルな街のチームがモダンでおしゃれなユニフォームを着て、ボールを動かすサッカーを展開している。

超かっこいいんですよ。超かっこいい。

これはもう理屈じゃない。感性。

ここはもう戦術考察なんてどうでもいい!って感じです。

昨季も同じようなこと言ってたんですけど、昇格チームは3チームとも好きだなぁ。来季も見たいなぁ(気が早すぎ)。

●あとがき-お約束の

ということでいかがでしたでしょうか!?

サッカーファンの中でもセリエAファンが対象。さらにその中でも人を選ぶような記事でしたが、僕はこういうニッチな記事を書くのが大好きなのです!!

で、最後はお約束で締めます。

あくまでもたった2節時点での考察です。

対戦相手や試合展開によって、変わることがあるでしょう。

もしかしたら方向転換でベースをガラリと変えることもあるでしょう。

選手個人もコンディションやフィット面でパフォーマンスも変わるでしょう。

そもそも僕の考察が見解違いなところもあるでしょう。

本記事はそのギャップの『気づき』となることを目的としていますので

「あの記事ちがうじゃん!実際はこうじゃん!理由は〜〜〜」

となって頂けたら、これ以上はございません!

最後までご覧いただきましてありがとうございました🐯

もしサポートを頂戴した場合はサッカーのインプットに使用し、アウトプットでお返しできるよう尽力いたします。