【卒展2021 Making Process】 #05 展示計画

展示統括

亀井 杏果(かめい きょうか)

多摩美術大学統合デザイン学科4期生

佐野研二郎・小杉幸一・榮良太プロジェクト所属

こんにちは。展示班の亀井です。

展示班は学生のみんながスムーズに展示を進められるよう、準備しサポートを担当しています。展示班は大きく分けて3つの部門から構成されています。

備品の管理・展示会場の使い方と指揮を担当する、展示班

校舎を展示会場にするための要となる壁設営を担当する、設営班

来場者をスムーズに誘導するサインデザインを担当する、サイン班

今回は展示班と設営班を中心に、今年特に注力した部分について書かせていただきます。

サイン班のメイキングは次回の記事で詳しくご紹介しますのでそちらも是非ご覧ください。

※サイン班メイキング記事はこちら【卒展2021 Making Process】#6 サイン計画

1.課題-「コロナ禍の展示を考える」

「コロナ禍のなかでいかに展示を行うか」

それが展示班が出発して最初にぶつかった課題でした。

4月、完全リモート環境で新学期がスタートしました。

私たちは本当に卒展を開催できるのか?どういった形で行われるのか?

全く先が読めない状況に不安感を抱えている時、委員長の瓜田くんから提案がありました。それは、

・どんな状況でも開催できるように、状況ごとの具体的な卒展計画を立てること

・そしてそれを先生方に提案すること

でした。

受け身になって学校側の指示を待ち続けるのではなく、自分達で予想立てて計画し、よりベストな方法を常に提示できるようにしよう、という試みです。

【難航する展示計画】

2020年の5月頃は、様々な団体やギャラリーがコロナ禍の中での展示方法を模索していました。事例がほとんどない中で手探りで考えていくのはとても大変でした。

展示計画は以下のように進めていきました。

<展示計画の制作順序>

1.コロナ対策の情報を集める

2.感染症拡大のレベルに応じた、対策のアイデアを考える

3.緊急事態宣言の発令を基準に、フローチャートを組む

4.スケジュールに落とし込む

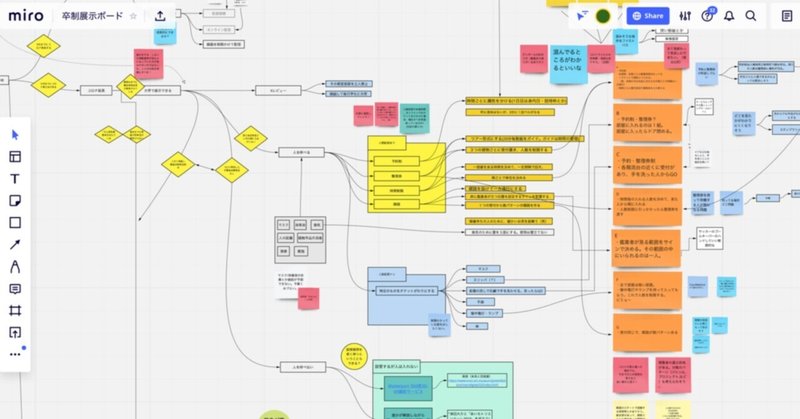

miroというオンラインホワイトボードサービスを活用して、集めた情報やアイデアを組み立てていきました。小さなアイデアや予想されるリスクを、思いつく限り書き出し、それらをつなげたり組み合わせながら議論していきます。

書き出した情報をまとめて、上のような表を作成し先生方にプレゼンをしました。この5月のプレゼンから、コロナ対策を前提にした展示計画を徐々にアップデートしていきました。

【作成して良かったこと】

もっともよかった点は、あらゆる場合においての対策を議論できたことでした。感染の状況は日々少しずつ変わっていくので、その都度対応していく必要があります。この資料を作るにあたって既に様々なアイデアや対策案を考えていたので、状況が急変した場合でもすぐに対応することができました。

実際に、1月に緊急事態宣言が発令されたあと、急いで予約制の人数決定や、入場に伴う対策を考える必要がありました。それらを考えるための情報や判断材料は調べてあったので、焦らず対応できたと思います。

また、この資料を作ることで卒展メンバーの多くにコロナ対策への意識やアイデアの共有ができました。リモートのミーティングはコミュニケーションし辛い面も多いのですが、具体的なイメージや図を用いることで円滑に議論ができました。

※コロナ対策を含めた最終的な展示計画に関しては、最終回の記事でご紹介します!

2.部屋割りのアップデート

学生の作品を展示する教室に振り分ける「部屋割り」は展示班の大きな役割の1つです。学生それぞれの作品が持つ魅力を最大限に引き出すために、部屋の雰囲気はとても大切です。

昨年の部屋割りの様子も昨年の展示班が記事にしていますので、気になる方はぜひご覧ください。

【課題】

今回の部屋割りの課題は

「コミュニケーションが取りづらいコロナ禍の中で、学生個人のベストな展示環境と、統一感のある全体の展示空間の両立を実現すること」

です。

【取り組みと工夫】

学生それぞれの理想の展示空間を実現するためには、自分の希望する照明と、他の作品のノイズになる要素を明確にしておく必要があると考えました。

そこで、部屋割りの参考にするために学生に書いてもらう計画表の中に以下の情報を追加しました。

【部屋割りの手順】

提出された計画表をもとにいよいよ部屋割り作業に入ります。

約140人分の計画表を読み込みながら、メンバー全員で作品を仕分けます。

仕分ける際は、

1.まず照明環境で分ける

2.作品のカテゴリや、デザインジャンルでまとめる。

3.感染症対策を考慮しながら、部屋のスペースに作品が収まるか計算する

4.微調整する

という流れで行いました。

各部屋に作品を配置する度に、感染症対策のために鑑賞者の導線も考えていきました。

【実際にやって気づいたこと】

実際にやってみて気づいたことは、

計画表を1枚1枚読み込む作業がとても大事だということです。

作品の概要だけでは、作者が大事にしたいことがわからないからです。

この作品は、鑑賞者にどのようなことを伝えたいのか?鑑賞者にどのように感じて欲しいのか?を考えながら、

部屋全体でその作品の魅力をアップできるように、微調整をしていきました。

改善すべきな点としては、

学生が優先したい要素が一目でわかるように、計画表を作っておくことでした。

優先すべき項目が明確に分かっていれば、もっと効率的に使える部屋もあったかと思います。

3.壁立ての紹介

統合デザイン学科の卒展の大きな特徴の1つは、大学の校舎を使って展示をすることです。

慣れ親しんだ場所のため建物の構造や空間を把握しやすいというメリットがありますが、普段は講義や制作を行う場所なので教室の壁は展示に不向きというデメリットもあります。

そこで、統合デザイン学科の卒展では2期生の頃から壁を新たに設置して展示するという方法を採用しています。毎年少しずつ改良されている壁立てについて、ご紹介します。

【今年の課題】

今年、壁立てをアップデートするにあたって先輩方にアンケートを取りました。

そこで多かった意見の1つが、「壁の反り」についてです。

壁が反ってしまうと壁に作品を貼りづらくなるだけでなく、部屋の印象にも影響が出てしまいます。

そこで、今年の設営班は「反りにくく強度の高い壁を作る」という目標で、新しい壁たての方法を考えていきました。

【壁たての方法】

こちらの動画は、壁立ての手順を学生全員に知ってもらうために設営班で制作したものです。この動画のような手順で壁を立てていきます。

壁が反る問題に対しては、

「段ボールの上下の辺を折り込む」という方法をとりました。

実際に試してみたところ、グラフィック作品を問題なく貼ることができました。部屋の印象も損なうことがなく、当初の目標を達成できたと思います。

【壁立ての材料】

ちなみに、壁は以下の4つの材料でできています。

校舎のほぼ全ての部屋に使用するため、安価でたくさん購入できるものを使用しています。

・2×4材

・アジャスター LABRICO /平安伸銅工業株式会社

・特注ダンボール

・グルー

【アジャスターについて】

2×4材を天井と床で固定するために、アジャスターを使います。

アジャスターは平安伸銅工業さんの「LABRICO」を使用しています。

今回は協賛という形で、ご協力をしていただきました!

統合デザイン学科の卒展では、この白色を毎年使用しています。

※使用する際、取り付け寸法は高さ2750mmまでとしてください。

4.最後に

昨年とは全く異なる状況下での展示と、正解が設定されていないものに答えていくことに毎日が不安でした。

しかし友人達、先生方、後輩の方々が指摘をくださり、より良い回答を一緒に考えてくださいました。本当にたくさんの方の協力があって完成した卒展だったと思います。

関係者の皆様、ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。

展示統括

亀井杏果

展示班

野中大地 藤岡真祈

設営統括

井田渓一郎

設営班

橋本龍起 千野裕太郎

サイン統括

森なつき

サイン企画・制作

山下蓮佳 榊原由里乃 須田いずみ 星菜生子 矢作唯

協賛

平安伸銅工業株式会社様

協力

研究室の皆様

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?