国内ソフトウェア産業の製品開発における今日的課題を定義し、その要因と改善策について

1.国内のソフトウェア産業における製品開発における今日的課題

ア. 日本企業のソフトウェア産業の現状

数十年前より、情報革命と叫ばれ、農業革命、産業革命、に次いで、人類は3回目の社会構造革命を経験している。情報革命を牽引しているのは、ICT技術であり、1900年代までは、ハードウェアが主流となり牽引してきましたね。ハードウェアの中心パーツとなるのはCPUであり、Pentium(メーカー:Intel)が独壇場であった。Pentiumは、マーケットシェアを支配的に占めることになり、顧客は購入しようとしているパソコンに搭載されているCPUがIntel製品であるか、そのクロック数を確認して購入していましたね。デザインや、メーカーよりもパソコンの中の1つのパーツであるCPUを購入判断の重要な要素としているのが実情でありましたね。

2000年代に入り、ハードウェアの進化が緩やかになり、メーカーのCPUクロック数の競争も終わり、ソフトウェアに注目が集まることとなりましたね。当時は日本企業からも多数のソフトウェアが開発され市場へ提供されていたね。例えば、文書作成ソフトを例に挙げると、富士通社のOASIS、ジャストシステム社の一太郎もありましたね。しかし、今日では日本国内でさえ利用されているユーザを見ることは無いですね。

現在、世界で最も売れているソフトウェアは、Microsoft社のOffice製品ですね。このソフトウェアは決して安価なソフトウェアではなく高額なソフトウェアですよね。例えば、Office製品の家庭向け製品である、「Office Personal 2016」の価格は32,000円(定価はOpen価格のため実売価格を記載)程度ですね。現在のパソコンが10万円以下で購入できる価格であるにも関わらず、Office製品の価格は下がっていない。それだけ確実な需要があり売上/利益を残しているから次のバージョンアップ製品を開発できると言えますね。

確実な需要があるのに、なぜ、日本のソフトウェア産業から新しい製品が提供されないのしょうか。これは、Office製品に限らず、全てのソフトウェアに言えることですね。OSであれば、Windows(Microsoft社)、iOS(Apple社)であり、DBMSであればOracle(オラクル社)、SQLSERVER(Microsoft社)であり、ERPであれば、SAP(SAP社)、OracleERP(オラクル社)、SNSであれば、Twitter、Facebook、LINEが国内でも主流であり、日本のソフトウェア企業の製品が使われていませんね。

一方、他産業をみると、自動車業界であれば、トヨタ社のプリウスに代表されるハイブリッド自動車、TOTOのウォッシュレット、ソニーのウォークマン、任天堂のファミコンに代表される家庭用ゲーム機など、日本企業発のイノベーティブな製品は多数開発され、世界中で売れていますね。

日本企業のソフトウェア産業の現状としては、右肩上がりで市場は拡大しています。国内のソフトウェア企業の売上も続伸しています。しかし、自国でコアになる製品開発が行われず、他国で開発された製品を輸入し利用している。このような状況の中で、真にソフトウェア産業としてこの後も成長し続ける事は可能なののでしょうか。

なぜ、国内企業から世界に通じるソフトウェアが開発されないのかが、日本のソフトウェア産業が抱える問題でありますね。

イ. ソフトウェア産業における海外と国内の違い

アメリカに代表される海外のソフトウェア企業は、ベンチャー主導型で成長している。例えば、Microsoft社、Google社、Apple社などがそうでありますね。ベンチャー主導型であるため、起業時に創業者は相当なリスクを取っているため創業者の熱意があり、資本も少ない事から製品数も絞り込まれている。創設時は1つのプロダクト製品にリソースを集中している事が多いですね。製品が売れることで新たな投資額を得ることができ、優秀な人材を雇用し、さらに自社の製品を成長させていく。無用に多数の製品を開発することなく、1つ、2つの数少ない製品に注力した製品開発を行い、その製品と企業の成長がシンクロしていますね。

一方、国内のソフトウェア産業は、当初は官民主導で作られた事もあり、大手のエレクトロニクス産業が担っていましたね。例えば、日立製作所、東芝、三菱電機などである。当然ながら、エレクトロニクス企業の1つの事業部であり、経営陣や社員の熱意はベンチャー企業ほど熱くはない。純粋なソフトウェア企業で言うと、NTTデータが上げられるが、まさに官主導で作られた企業ですね。1企業における製品も多数開発されており、一言で言うと、製品開発の軸が見えない。どのような企業アイデンティティにより製品開発しているのかも見えないと言えますね。

ウ. 国内のソフトウェア産業と他の産業との違い

前段に記載している通り、国内の自動車産業、エレクトロニクス産業など、他の産業からは世界に通じるイノベーティブな新製品が提供されています。日本のソフトウェア産業からは提供されない。同じモノづくりの観点で見た場合、自前主義で最初から研究開発しようとするマインドがソフトウェア産業には少ないと考えますね。

その理由は、ソフトウェアの動作構成は概ね3つの層別に分けられます。最下層はプラットフォーム領域であり、WindowsやiOSなどのOS領域である。中間層は、ミドルソフトウェア領域であり、DBMS、各種サービス(Webサービス)、各種フレームワークである。最上位層がアプリケーション領域であり、ユーザインターフェースを持つアプリケーションソフトウェアで構成される。

日本のソフトウェア産業は、研究開発予算が乏しいため、研究開発を要するプラットフォーム領域や、ミドルソフトウェア領域に対して自社開発に取り込まず、海外の既存製品を利用したアプリケーションを考え開発しています。それではグローバルな競争に打ち勝つソフトウェア製品は開発できない、この考え方が他産業とソフトウェア産業の大きな違いであると言えますね。

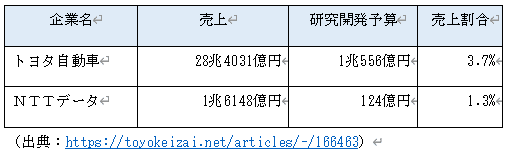

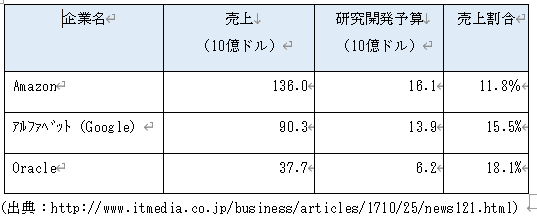

参考までに自動車産業の雄であるトヨタ自動社と、ソフトウェア産業の雄であるNTTデータの研究予算を比較してみる。研究開発予算だけを見ると企業規模から比較にならないため、売上との割合により比較する。ソフトウェア産業に研究開発予算は、自動車産業と比較しても1/3程度である事がわかります。

研究開発予算が多い産業は、自動車産業、エレクトロニクス産業、製薬産業であり、日本発の世界に通じる製品を提供している産業であると言える。また、海外のソフトウェア企業と比較して圧倒的に少ないですね。

エ. 国内のソフトウェア産業における今日的課題

今後、増々、社会基盤の中でソフトウェアが占める割合は高くなると考えます。ソフトウェア産業の動向が国の産業競争力などにも深く影響を与えることになります。ソフトウェア産業の発展が、全ての産業に影響するため、ソフトウェア産業の鈍化が産業全体の発展を鈍化させる恐れがあります、また、当初は官民主導で作られた市場であっても、現在はベンチャー企業も参画しており、新規参集障壁も低くなり市場への参入も可能となっています。一方、大企業では他産業と同様に研究開発費用を計上し、研究開発を行っている状況であるが、国内のソフトウェア産業から世界に通じるソフトウェア製品が開発されていない。

2. 今日的課題を招いている真の要因

ア. ソフトウェア産業における研究開発の在り方

日本のソフトウェア企業にも研究開発部門は存在する。この研究開発部門からイノベーティブな製品が開発されない事が問題でありますね。それでは、日本のソフトウェア企業の研究開発部門は何を研究開発しているのか。ソフトウェア産業の先端はアメリカでですよね。アメリカでは日々、大手、ベンチャーに至る無数の企業から日々新しいソフトウェア製品が開発され市場に提供されています。まずはアメリカ国内で評価され、その後に世界中で評価される。日本の研究開発部門は海外で開発された新製品を検証しているに過ぎない。自社の顧客や自社製品との適合検証を繰り返している。

最近では、AI(artificial intelligence)、RPA(Robotic Process Automation)、ブロックチェーン技術が今後のソフトウェア産業の中心になる技術であります。日本のソフトウェア企業は、これらのソフトウェアを最初から開発する事を考えず、海外から提供される製品を利用してアプリケーションを開発するための研究開発を費やしていますね。研究開発部門のモノ作りにかける意識の低さが要因の一つと言えますね。

イ. アントレプレナーシップマイドの不足

アメリカに代表される海外のソフトウェア産業を支えているのはスタートアップ企業(ベンチャー企業)である。例えば、Microsoft、Google、Apple、FaceBookもスタートアップ企業から始まった企業ですね。海外のソフトウェア技術者は総じてアントレプレナーシップが高いといえますね。そのためソフトウェアの大企業に勤めている社員も、起業の機会を見つけるとスピンアウトし起業する場合も多い。ソフトウェア産業の底辺を支えているのはスタートアップ企業であると言えますね。日本のソフトウェア企業ではスタートアップ企業から短い期間で大企業へと成長した企業は皆無であります。(ソフトバンク、楽天などはIT企業に属するがソフトウェア企業の定義からは外れる。)また、日本のソフトウェア企業に勤める社員のアントレプレナーシップが低いと考えられ、機会があってもスピンアウトし起業する人材は少ない。すなわち、ソフトウェア産業を支える底辺が日本では弱い。

ウ. 組織の問題。

世界に通じるソフトウェア製品を開発する。ということは必然的にその製品はイノベーティブな製品である必要がありますね。イノベーティブな製品とは不確実性が高く、市場に提供され認知されるまで、どの程度販売できるか不確実で読めない。日本のソフトウェア産業では、このような不確実性の投資に積極的に取り組めない傾向がありますよね。

3.課題を解決するための改善

ア. 研究開発部門のマインド変更

海外製品を利用することを考えず自社開発、もしくは、パートナー企業との連携で既成製品に合わせに行かないイノベーティブな製品開発を行う。

研究開発部門も経営へアウトプットを出すことを義務付けステージゲート方式を取り入れ、ダラダラと研究開発させない。

イ. アントレプレナーシップマイドの不足

イノベーティブなプロダクトを作り大きく事業貢献した社員にはそれに見合う報酬を出す。そうすることでコーポレートアントレプレナーシップを醸成する。海外ソフトウェア企業のように成果に応じた報酬モデルに切り替える。

ウ. 組織の問題

イノベーティブなプロダクトを開発するプロジェクトは、必ず抵抗勢力が出てくる。例えば、価値をわからない営業部は反対するだろうし、開発費用が予算をオーバすると経営企画部からクレームが出てくる。これらを払拭しながらスピード感を持って意思決定するため、上級役員職をリーダーにして進めていくべきでありますね。

また、これまでのコーゼレーション理論からエフェクチュエーション理論に切替え進めて行くことでイノベーションの前に立ちはだかる壁を突破する事ができる可能性が高まると考えられますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?