『リグ・ヴェーダ』を(趣味の範囲で)読むための前提知識

まえがき

『リグ・ヴェーダ』(R̥gveda)という文献があります。一般にはRVと略します。使われている言語は、サンスクリットの中でも一番古い段階のヴェーダ期サンスクリット語(Vedic Sanskrit)、の中でもぶっちぎりで一番古風なものです。要するにインド・アーリヤ語の中で一番古い段階の言語の姿が残っている文献です。

この名前から一般に連想される韻文集は、厳密には『リグ・ヴェーダ・サンヒター』(R̥gveda-Saṃhitā)(の中でも、現存するのはシャーカラ(Śākala)という学派のもの)と言います。これはまあ平たく言えば神々への賛歌ですね。祭式でホートリ祭官(hotr̥)という立場の人がマントラとして読み上げるので、祝詞みたいなものだと思ってもらっていいと思います。

これ、高校の世界史の教科書にも出てくるくらい有名な文献なのですが、日本のアカデミアではたいへん特別視されていて、迂闊に手が出しにくいものです。ですが、時代の潮流はオープンサイエンスとアウトリーチ、インターネット上にも有用な資料がたくさんあるので、大学にいなくても結構な情報にアクセス可能です。今となってはある程度前提知識を頭に入れておけば趣味の範囲で原文を楽しむことも可能なんじゃないか、と思いまして、今回は最低限必要な情報っぽいものを載せてみることにしました(ある程度のサンスクリットの知識は前提とします)。

ここに書いたのと同じような知識が既にインターネット上で公開されている情報を繋ぎ合わせて入手可能(=出版まで秘匿すべき最新の学術的成果ではない)なので、特に営業妨害にもならなそうです。例えば英語ならこんなのが公開されていて、ただで勉強できます。

注意点

この記事は趣味の範囲で読みたい(=内容に深入りしなくても楽しめる、訳で読んだことがあって原文にもちょっと興味がある、etc.)人を対象としています。専門として研究したい人とか、ヴェーダ学の深淵に...とかいう人はこんな記事は参考にしないでください。例えばBloomfieldのVedic ConcordanceやAiG(r)ことAltindische Grammatikなどはここでは紹介していません。あとわたし自身元々詳しくありませんが、写本関連の話も載せていません。なるべく間違いないことを書いたつもりではありますが、真面目に勉強するときはちゃんと裏をとってください。

これはこの分野ではひっっじょーーーーーに重要なことなので、よくよく念押ししておきますが、RVの最高の翻訳・解釈・研究は学派や個人によって違います。ここで紹介するものは、あくまでわたしが「とりあえずこれを見ておけば趣味の範囲ではいいんじゃない?」と思ったものです。人によってはここにあげていないものを必須の参考文献とすることもあると思います。そういう指示があったら、少なくとも講読の際にはそれに従っておくのが吉です。つまり、

この記事で紹介した範囲のものだけを使って予習して授業に行って、

万が一教員に罵倒されたりしても、わたしは知らないですからね!

「趣味の範囲以外で」この記事を参考にして、それで誰かに罵倒されたとしても、

そのことに関してわたしに文句を言うのはお門違いですからね!

ではいきましょう。

非常にざっくりとした概説

『リグ・ヴェーダ・サンヒター』は全10巻からなります。これに加えて補遺(R̥gveda-Khilāni)というのもありますが、これが他の部分と完全に同列に扱われることはほとんどないと思います。RVではなくRV-KhilaとかRVKhとかいう感じで書かれるはず。また、これはリグヴェーダ以外の文献もそうですが、スパッと一時期に一気に読み上げられて成立したものではなくて、各家系に伝わっていたものを結集してできています。だから10巻の中にも新層と古層の区別があって、言語学的には価値が変わってきます。

インド・ヨーロッパ語学的に最重要とされるのは2巻から7巻までです。これらはそれぞれ特定の家系の人が詠んだ歌が集められています。2巻がGr̥tsamada、3巻がViśvāmitra、4巻がVāmadeva、5巻がAtri、6巻がBharadvāja、7巻がVasiṣṭhaという家のものになります。これが一般には古層であるとされます。

逆に、8巻は2-7巻よりも新しいとされ、主にKāṇvaとĀṅgirasaという家の歌からなります。9巻は少し特殊で、詠み手の家系ではなくソーマ(Soma)という神格に捧げられた歌を集めた巻になります。1巻と10巻(特に10巻)は多分一番新しい層で、非常に不敬かつ雑な言い方をすれば寄せ集めみたいなものです。この両者にしかないような語形(特に10巻)はちょっと留保付きで言及されたりします。どちらにせよ論文で語形を引用するときには単にRVだけじゃなくてRVのどこかというところまで普通は書きます。

なお、なんでこんなことがわかるのかというと、アヌクラマニー(anukramaṇī)という補助文献みたいなものがあって、そこに詠み手(伝〇〇作みたいなの)や韻律などの情報が入ってるんですね。だから詠み手の名前はちゃんと残っていたりします。

とりあえず一番有名な歌を例に挙げてみましょう。RV 3.62.10、所謂サーヴィトリー(Sāvitrī)というもので、現代では冒頭にoṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ(オーム、地よ、中空よ、天よ)という決まり文句のようなものを付加したものが「ガーヤトリー・マントラ」として詠み上げられるものです。

3は巻、62は讃歌(Sūkta)、10は詩節(R̥c)の番号です。

तत्स॑वि॒तुर्वरे॑ण्यं॒ (tát savitúr váreṇyam)

भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि (bhárgo devásya dhīmahi)

धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् (dhíyo yó naḥ pracodáyāt)

作者はViśvāmitra Gāthinaという神仙だと伝えられます。この人は叙事詩などそこかしこに登場する超有名人です。ウィキペディアのヴィシュヴァーミトラの記事の人のはずですね。

これ自体はサヴィトリ(Savitr̥)という神格に対して詠まれた歌です。なので歌のことを「サーヴィトリー」(Sāvitrī)、つまりSavitr̥に属する(詩節(R̥c))というわけです。

出版されたテクストの読み方

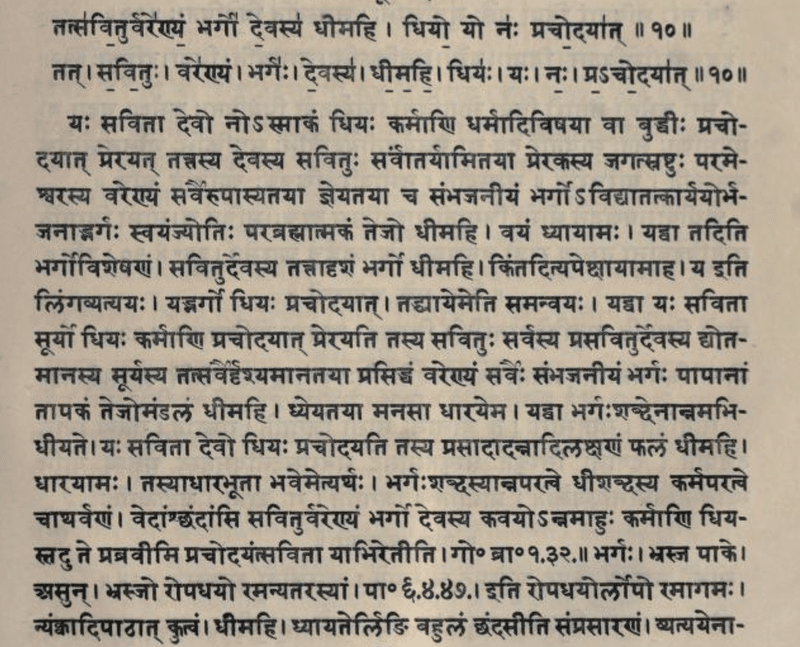

この箇所(RV 3.62.10)について、とりあえずMax Müller版のRVの刊本(2巻993頁)を見てみましょう。

この本はとっくに著作権切れで、archive.orgで公開されています。なので堂々とスクリーンショットが出せるわけですね。とりあえずこの記事の末尾に第1巻のリンクをつけておきました。検索すればこの第2巻も出てきます。

これの見方ですが、まず最初の行がサンヒター本文です。サンディで単語がくっついている形です。この歌の本質はこの一行だけです。

तत्स॑वि॒तुर्वरे॑ण्यं॒ (tát savitúr váreṇyaṃ)

भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि (bhárgo devásya dhīmahi) /

धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् (dhíyo yó naḥ pracodáyāt) // 10 //

デーヴァナーガリーに、下線と、文字の上の縦棒が付いているのが見えると思いますが、これはアクセント記号です。これはヴェーダ期の文献にしかついていない(ヴェーダ文献でも全てについているわけではない)もので、古典サンスクリットの学習では出てこないものです。末尾にリンクを貼ったMacdonellの文法書の後ろの方に概説がありますので、参考までに。

具体的な意味ですが、下線が低いところ、縦棒が下降するところです。例えば、X̠XXˡ(本当は文字の真上に縦棒)だったら真ん中のXが高い音(=アクセント)で、次の音節で下降します。なので基本的にはアクセントのある音節自体ではなく、その周囲に記号を振ってアクセントを表現するわけですね。tat saˈvi̱tur vareˈṇyamだったら、高・下降・低・高・高・下降・低 = tát savitúr váreṇyamというわけです。RV以外の文献だと(Maitrāyaṇī-SaṃhitāとかŚatapatha-Brāhmaṇaとか)、単に下線でアクセントを表現したりすることもありますが、少なくともRVのアクセント記号はそういう表記です。まあ趣味の範囲ならローマ字転写だけ見ておけばいいんですけどね。

二行目はパダパータ(Pada-pāṭha)と言います。

tát / savitúḥ / váreṇyaṃ / bhárgaḥ / devásya / dhīmahi / dhíyaḥ / yáḥ / naḥ / pra-codáyāt // 10 //

これは平たく言えばサンディを切ったテクストです。シャーカリヤ(Śākalya)という人の手によるとされていて、サンヒター本文よりも当然のことながら後に付加された解釈のようなものです。現代の人は普通に今の研究者がサンディを切って解説をつけたものを読めますが、紀元前の昔からサンディを切ったテクストは用意されていたんですね。なお、あくまでもサンヒター本文よりも後の時代の解釈であるという点には注意が必要です。印欧語学を踏まえた解釈とちょっと相違が出るところもあります。

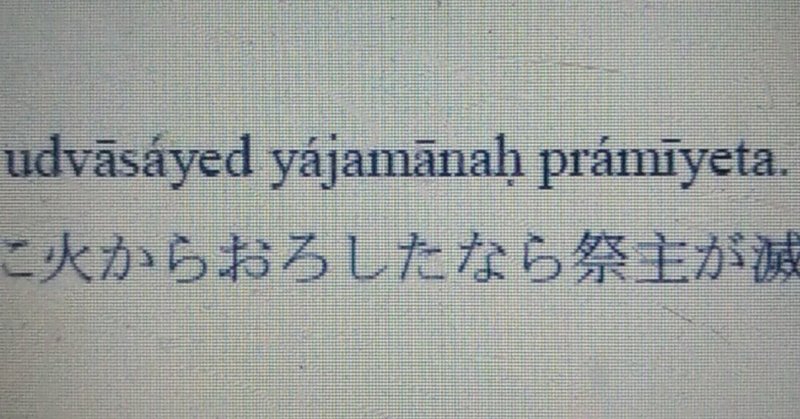

三行目以下ですが、全てサーヤナ(Sāyaṇa)という14世紀の人の注釈です。これがとんでもない量になるのですが、14世紀ということからお察しの通り、ヴェーダの宗教(所謂バラモン教)の人ではなくヒンドゥー教の人です。なのでかなり詳しい解釈がされているのですが、ヒンドゥー教的な解釈になっています。つまりヴェーダ学的にはあまり重要とはいえません。ヴェーダがどういう風に解釈されていたのかという点で重要になる資料というわけですね。

正直ここは読まなくても困りませんが、せっかくなのでちょっとだけ注釈の読み方を紹介しておきますと、

yaḥ savitā devo no 'smākaṃ ...

こう始まるわけですが、これは語釈です。まず本文に出てくる語が引用されます。

yaḥ savitā devo no 'smākaṃ ...

本文から引用された語の周囲にある語は、おおむね本文の語の言い換えになっています。

yaḥ savitā devo no 'smākaṃ ...

yaḥ(関係詞)をsavitā devo「サヴィトリという神が」とそれが具体的に指すもので補い、noという接語形をasmākamと接語形でない形で言い換えているわけですね。その後にヒンドゥー教的な内容の解釈とか補足説明とかが続いています。

注釈に頻出する表現というのがいくつかありますが、ひとつ覚えておいて損がないのは、ity arthaḥという表現です。この頁だと下から5行目の真ん中付近に出てきます。文字通り「〜という意味だ」ということです。

... ity arthaḥ 「〜の意」

あと注意が必要なところですが、下から三行目のこれですね。

... pracodayaṃt savitā yābhir etīti // go. brā. 1.32 //

go. brā.というのは『ゴーパタ・ブラーフマナ(Gopatha-Brāhmaṇa)』というアタルヴァヴェーダ系の釈義書です。そこの1.32にこういう一節があって、サーヤナ先生はそこを引用しているということになります。こういうヴェーダ文献の種類とかについては本当は岩波新書の『インド文明の曙』などを参照するのがいいんですが、絶版なので、趣味の範囲なら最悪Wikipediaでもいいかもしれません。(なお、pracodayaṃtはpracodayātに直すように、という注がありました。)

その下の行にも、もう一箇所引用があります。

bhárgaḥ / bhrasja pāke / asun / bhrasja ropadhayoḥ ramanyatarasyām // pā. 6.4.47 //

これは何なのかというと、bhárgaḥという語の語形成に関するパーニニ文法的な解釈を述べています。

まずbhárgaḥと引用します。bhrasja pākeというのは伝統文法での動詞語根集『ダートゥ・パータ』(Dhātu-pāṭha)での記述です。この語は√bhrasj(= Monier等での√bhrajj)、すなわちpāka「焼く」という意味の語根から派生している、と言っています。asunというのはs語幹名詞の-as-という接辞(が語根についている)ということですね。

その次のbhrasja ropadhayoḥ ramanyatarasyāmというのが、pā、すなわちパーニニ(Pāṇini)の『アシュターディヤーイー』(Aṣṭhādhyāyī)という、所謂古典サンスクリットの文法を規定した文献の、6.4.47という規定からの引用です。これは要するに、伝統文法的な「元の形」(基底)であるbhrasj-から、bharg-に語根の形を変換するための規則(の一部)…のはずです。こうやって操作した語根にasをつけてできてますよ、という解釈が書いてあるわけですね。

このあたりは込み入りすぎて私にはよくわからないので、事実上「ふーん」という感じでスルーしてます。わたしはパーニニ文法の専門家ではないので。正直、パーニニ文法の話はあまりしたくないです。

とにかく、読むときに押さえられる情報としては、本文とパダパータがまあとりあえずあって、それ以外にアヌクラマニーの読み手の情報、サーヤナ注、近代以降の翻訳・辞書・コメンタリーの類などが利用可能となっています。

韻律(の復元)

韻律の種類としては、とりあえずTriṣṭubh(11音節×4行)、Gāyatrī(8音節×3行)、Jagatī(12音節×4行)の三種類と、あとはお馴染みのAnuṣṭubhを覚えておけば大丈夫です。他にもPaṅktiとか色々ありますが、大半の偈は主要な三種類のどれかです。

大抵の場合、最後の4ないし5音節(カデンツ)が特徴的で、「長・短・長・短」か「短・長・短・長」みたいな感じで長短が交互に出ます。ただ、最後の1音節はどっちでもいいということになっています。つまり、各行の最後が「長・短・長・どっちでも」、あるいは「短・長・短・どっちでも」、みたいな形になります。

(サンスクリットに限らず)一般的に、2ないし3音節をセットにして「脚」といい、短・長のものを「イアンボス」(iamb)、長・短のものを「トロカイオス」(trochee)といいます。ちなみに、ギリシア語の詩で有名なのは長・短・短の「ダクテュロス」(dactyl)です。

ここまでが基本なのですが、これに加えて、RVを読むときに重要になるのが、韻律の復元という作業です。

例えば、RV 3.62.10はこんな感じでしたね。これは8×3のGāyatrīです。

tát savitúr váreṇyaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ pracodáyāt

ちょっと下2行を音節ごとにピリオドで区切って、カデンツを見てみましょう。どちらも8音節で、最後が「短・長・短・どっちでも」(≒イアンボス脚がふたつ)になっていることがわかるかと思います。

bhár.go. de.vás.ya. dhī.ma.hi

dhí.yo. yó. naḥ. pra.co.dá.yāt

ではその勢いで最初の一行目を見てみましょう。

tát. sa.vi.túr. vá.reṇ.yaṃ

なんだかおかしいですね。長・短・長・長のように見えますね。このままでは変なわけですが、これを韻律的に正しく直すことを復元と呼ぶわけですね。

ではどう直すのかですが、ここでちょっとさっき出てきたパーニニ先生の文献の名前を思い出してみましょう。

『アシュターディヤーイー』(Aṣṭhādhyāyī)

ここ、「ドヤーイー」ではなく「ディヤーイー」と書いているのには一応理由があって、子音の直後のyやvは母音を含んだ形で読まれることがあるんですね。つまりyと書いてあっても、-dhiy-のように母音が入っていることがあるんです。vも同様で、例えばtvamとかはtuvamと2音節扱いになることがあります(ただし、新しい時期になるとそうでもなくなります、この例はあくまで理解のためのもの)。

それを踏まえると、こう復元できるわけですね。

tát. sa.vi.túr. vá.re.ṇi.yaṃ

これで音節数もカデンツもちゃんと合うようになりました。もちろんこういうやり方で復元できない箇所もあるのですが、かなりの数がこういう形で復元できます。

これに関連するところだと、印欧語学には「ズィーファースの法則」 (Sievers' law)というのがあります。

これ以外の復元方法だと、印欧祖語の喉音(*H)があったと想定するとうまくいく箇所があります。例えば、複数属格の-āmという語尾が2音節扱いになっている場合があるのですが、これは*-aHamという喉音つきの形を想定すると復元できます(Grassmannの辞書で-aamなどと書いてあるのがこれに相当します)。印欧祖語だと*-oHomと再建されます。

例:RV 1.5.2 (Gāyatrī: 8×3, 短長短X)

pu.rū.ta.mam. *pu.rū.ṇa.Ham (復元前purūṇām)

īśānaṃ *vā.ri.yā.ṇa.Ham (復元前vāryāṇām)

in.draṃ. so.me. sa.cā. su.te

復元前だと音節の長さ(重さ)も数も合わないのがよくわかるかと思います。

これ以外だとvāta-が*vaHata-と読まれる場合等があります。これは*h₂u̯eh₁n̥to-という形を前提にすると説明できます。

ただし、こういうものは必ず2音節扱いになるわけではありません。普通に1音節扱いの所もあるし、全ての変な箇所が復元できるわけでもありません。語源的に喉音のなさそうな音節が2音節扱いになる箇所もあります。うーん。

あとは、duhitā「娘」の第一音節が「長」(=重音節)扱いになっている場合などがあって、この場合は印欧祖語*dʰugh₂tē(r) > インド・イラン祖語dʰuǰʰHtāを踏まえて、*duh.Hi.tāという喉音つきの形を想定すると復元できます。

ちなみに、このh₂はギリシア語のthugátērの-a-から再建できます。

こうやって復元したテクスト(metrically restored text)を読むのが、一応正式なお作法ということになっています。全ての韻律がちゃんと復元できるわけではないのですが、自分でやってみると割と面白いです。

翻訳の類

これはマジで書きたくない。本当に書きたくない。何を勧めてもそれじゃダメっていう人がいる。火薬庫以外の何物でもない。一応何個か挙げておきますが、趣味の範囲では好きなものを使ってください。迷ったらGeldnerの奴が無難だと思います。ちょうどvedawebにも載ってるし。

Griffith, The Hymns of the Rigveda(英語だがあまりにも格調高すぎる)

Geldner, Der Rig-Veda(ドイツ語)

Witzel et al., Rig-Veda: Das heilige Wissen(ドイツ語、現状1-5巻)

Jamison and Brereton, The Rigveda(英語)

辻直四郎『リグ・ヴェーダ讃歌』(日本語、抄訳)

他には全訳ならGrassmann, Rig-Vedaなど。部分訳ならRenouの仏訳など多数。

近代以降の学者のコメンタリーとしてはOldenbergのṚgveda: textkritische und exegetische Noten(既に著作権切れなのでinternet archiveなどにある、vedawebでも見られる)が一番有名で(OldenbergにはProlegomenaという概説的な著作もあります)、あとは各翻訳類(Geldnerなど)についている注などが参照できると思います。ただし、Jamison-Breretonの英訳には注がついていないので注意が必要です。

研究論文まで含めれば山ほどありますが、専門家でもなければそこまで血眼になって探す必要はないでしょう。

超簡易的な読み方

(1) テクストを入手します(末尾にGRETILとかTITUSとかのリンクを載せておきました)。学術的にはAufrecht版(Die Hymnen des Rigveda)というエディションを使うのが標準的ですが、TITUSやGRETILなどの電子テクストはだいたいAufrecht版をベースにしているので、わざわざinternet archiveなどで原著を発掘する必要は(少なくとも趣味の範囲内では)ないでしょう。

(2) 欲しい補足情報を集めたいだけ集めます。韻律とか。本当は復元してから読むのがお作法ですが、趣味の範囲なら無理にやらなくていいです。

(3) 単語がわからなかったらGrassmannの辞書で調べます(末尾にリンクを載せました)。辞書に関してはほぼこれ一択です(偏った解釈の箇所もあるとは聞きますが)。ただ、もっと簡易的にはvedawebでも事実上同じことができます。

(4) 見たければ見たい訳を見ます。あとは興味関心に応じてご自由に。印欧語学の方を掘り進めるのも面白いかもしれません。

何から読むか?

好きにしてください。

…というのはちょっと味気なさすぎるので、個人的な好みでごくごく一部をとりあえずのおすすめとして挙げてみようと思います。

1.1.1 (agnim īḷe purohitaṃ…):冒頭です。

1.24以下:Śunaḥśepaの物語(人身御供にされかかって神々に助けを求めた話)

1.32:インドラ対ヴリトラ。

1.40等:ákṣiti/ákṣitam śrávaḥ「不滅の名声」という表現が出る(ギリシア語のkléos áphthitonとのパラレルと言われる)

1.105:全ての神に、という歌。

1.154:ヴィシュヌが世界を三歩で跨ぎ超えた、という話(Trivikrama)。

3.62.10:ヒンドゥー的には一番有名。

4.18:インドラの誕生。

5.52.6:RV中で唯一'jh'という音が出る箇所。

7.86:VasiṣṭhaによるVaruṇa讃歌。

7.103:かえるの歌。

10.34:ばくち打ちの嘆き。讃歌というにはあまりにも場違いすぎて笑えました。

10.95:PurūravasとUrvaśī。カーリダーサのVikramorvaśīyaの大元的なもの。

ウェブ上で参照可能なもの

vedaweb(テクスト、翻訳、語釈、注など。専門家でもなければ基本これを見ておけば良いはず)

TITUS(電子テクスト①)

GRETIL(電子テクスト②)

GrassmannのWörterbuch zum Rig Veda(辞書)

韻律の復元例(Metrically Restored Text)

サーヤナ注(=ヒンドゥー教的な解釈)が読みたい人はMax Müller版などで見られます。これは全巻internet archiveにあります。

あと、古典サンスクリットにはないヴェーダ語特有の特徴(接続法、直説法以外のアオリスト、-tum以外の不定詞、-tvā/-ya以外の絶対詞など)を勉強する場合には、MacdonellのVedic Grammar for Studentsをとりあえず見ておけば大丈夫です。というか、直説法以外のアオリストや接続法については最初に目を通しておいた方がいいと思います。あと、RVではアヴァグラハになって消えるはずの母音が消えていないことがあります。

最後に、これは本なのですが、Mayrhoferという人のEtymologisches Wörterbuch des Altindoarischenというものがあります。これは印欧語学の観点からの語源辞典なのですが、印欧語学とRVには密接な関連があるので、RV関連の参考書としても便利です。あと、特定の単語の意味の展開とかを調べるのにも役に立つと思います。参考までに。

おわりに

と、いうことで、とりあえず趣味の範囲で読むなら十分な情報が載せられたんじゃないでしょうか。足りないところはあるでしょうし、訳や解釈に関しても色々意見があると思いますが、偉大なる先達の言葉を引用してここは逃げようと思います。

いやーほならね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?