『マドラス 我らが街』作品トリヴィア/ インディアンムービーウィーク2022

『囚人ディリ』で人気のカールティ主演作品、『マドラス 我らが街』のトリヴィアを紹介します。

パー・ランジット

『マドラス 我らが街(原題:Madras)』は2014年のタミル語映画。監督は、『帝王カバーリ』(2016)『カーラ 黒い砦の闘い』(2018)を手掛け、タミル語映画界で「ダリト(かつての「不可触民」)映画の旗手」と見なされているパー・ランジット。本作はランジットにとってのデビュー第2作目にあたる。

パー・ランジットは、そのデビュー作『Attakathi』(2012、未)では、チェンナイ郊外のダリト集落で暮らす青年の呑気な恋模様をリアルなタッチで描き、同作は映画好きの間で大いに評判となった。それにより『マドラス 我らが街』では、カールティというスターバリューの高い演じ手と組むことが可能になった。そして本作の大成功により、スーパースター・ラジニカーントとのタッグで『帝王カバーリ』『カーラ 黒い砦の闘い』を2作連続で世に送り出すという驚異のキャリアを築くことになった。

カールティ

主演のカールティは『Paruthiveeran』(2007、未)での鮮烈なデビューの後、それをしのぐ大ヒット作に恵まれず、若干の足踏み状態にあったが、主演10作目にあたる本作での好演によって息を吹き返し、若手スターの中でも抜きんでた存在感を示すようになった。

パー・ランジットは、自身の出自であるダリトのコミュニティーを見つめ続ける映像作家。ただしいずれの作品でも、差別と被差別、抑圧と被抑圧の単純な関係性だけではない、ダリトの生活の多面的なありかたを題材にしてきた。本作でも、チェンナイ市北部のヴィヤーサルパーディという実在の地区を舞台にして、コミカルな人間模様、胸ときめく瑞々しい恋、そしてダリト・コミュニティー内部での不毛な政治的対立などを活写した。

北チェンナイ

ただし、作中では「ダリト」という言葉は全く出てこない。タミル人の観客であれば、北チェンナイの公団団地(ハウジング・ボードと称される)というだけでどんな人々が住んでいるかは想像できるからである。そして、様々な小道具によってそれが裏づけられる。たとえば、カールティ演じる主人公のカーリが読んでいる本は、テルグ語のダリト文学の重要作品である『Antarani Vasantam』(英訳書のタイトルはUntouchable Spring)のタミル語訳版である。またダリト運動のシンボルカラーであるブルーは、終盤においてペンキとして現れる。

人物の相関関係図

作中の登場人物の相関関係は以下の通り。(右クリックから拡大表示可)

北チェンナイが舞台の作品

チェンナイ市にはダリトが集住する地区が幾つもあるが、もっとも典型的なダリト地区として映画作品の中で繰り返し描かれてきたのが北チェンナイのスラム。北チェンナイを舞台にしたタミル語映画は2000年代から盛んに作られるようになり、『Pudhupettai』(2006、未)『ファイナル・ラウンド』(2016)『ヴィクラムとヴェーダ』(2017)『Vada Chennai』(2018、未)『ビギル 勝利のホイッスル』(2019)『Sarpatta Parambarai』(2021、未)など、枚挙にいとまがない。

参考:Scrollによる2018年の記事 ‘More Madras than Chennai’: What draws Tamil filmmakers to the north of the city

しかしそうした映画作品は、北チェンナイを暴力と貧困の支配する巷としてどぎつく描くギャングものがほとんどで、そこに実際に住む人々からは非難され続けてきた。パー・ランジットは本作で、暴力を無いこととするのは避けながらも、北チェンナイの活気ある生活文化をリアルに描き、大いに称賛を浴びた。

参考:パー・ランジットのインタビュー 'The wall stands tall'

音楽

その活気ある生活文化の描写の中でも特筆すべきなのが、サントーシュ・ナーラーヤナンによる多彩な音楽。美しいバラード、タミル語のリズム感を生かしたラップ、チェンナイ産のダリト音楽として有名なガーナー、そして夜の団地の寂寥を際立たせるメランコリックな「壁のテーマ」(Suvar)など。

ラップ・ナンバー「♪ここは北チェンナイ」では、地元出身のダンサーたちが“ブルーボーイズ”として登場して、ブレイクダンスを踊る。北チェンナイはヒップポップシーンの中心でもあるのだ。このブルーボーイズは、カーリの友達として一緒に遊んだり、敵から守ることもある劇中人物でもあり、一方ソングシーンではいつの間にか絵の中に入り込んで踊りを披露したりする面白い存在。

チェンナイのダリトの音楽の典型とされているのが、ガーナー(Gaana)と称される演歌調のソング。これは、タミルナードゥの各地から移住してきたダリトの人々によって、故地の民謡から養分をもらいながらもチェンナイで育まれた独自の音楽。歌われるのはモラリスティックな人生訓や日々の生活の困難など多岐にわたり、弔い歌も含まれる。本作では、葬送の場面で著名歌手ガーナー・バーラー(注1)が登場して「♪いとしい鳥は羽ばたいて空を飛んだ」が歌われる。この弔い歌にブルーボーイズのパライ太鼓(注2)がオーバーラップするくだりは見事なアレンジ。

注1:ガーナー・バーラーは『ジョンとレジナの物語』の酒場のシーンでも相席になったおじさん役で登場していた

注2:パライ太鼓については、『カーラ 黒い砦の闘い』のトリヴィア中の[#カーラ 29]以降を参照

参考:ガーナーについてのThe Hindu Businessline記事 Don’t clean up this act

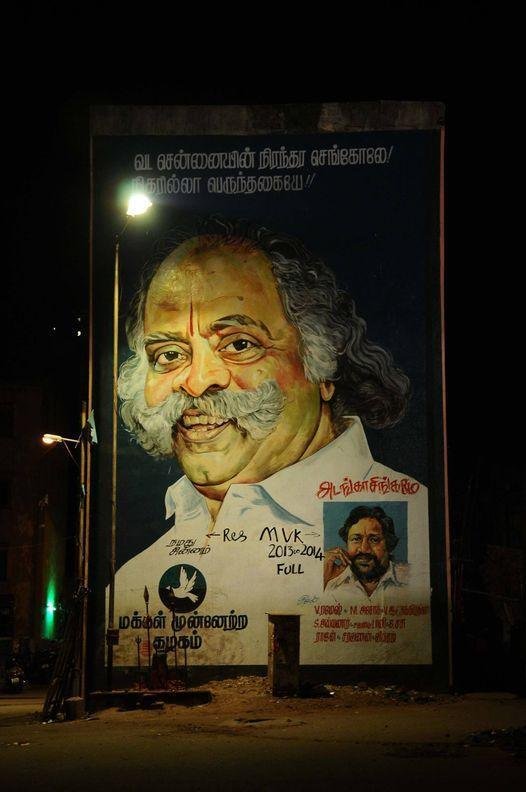

肖像画

そして、全編にわたり不気味な存在感を放つ壁の肖像画。ポスター、横断幕やカットアウトだけではまだ足りないとでもいうように、壁自体をカンバスとして政治的なメッセージを含む絵を描くのは、タミルナードゥ州全体で行われているが、特にチェンナイで盛ん。法的にはグレーゾーンにあるこうした壁画は、住人の目が届きにくい公道沿いの壁や、貧しい人々の住む団地のコンクリート打ち放しの建物側面に多く、専門の職人がいる。これもまたチェンナイ=マドラスのキャラクターを強く打ち出しているモチーフ。

参考:Madras Inheritedによる壁画についての記事 Art or Not?

なぜ「マドラス」か

そして本作のタイトルがなぜ「チェンナイ」ではなく「マドラス」なのかという問題。タミルナードゥ州の州都であるこの都市の名前は、1996年にマドラスからチェンナイに正式に変更された。1990年代以降のインド各地では、植民地時代の英語名からローカル言語の呼称への地名変更が多く行われてきた。それに対しての地元の人々の対応は土地によってさまざまで、改称にともなって暴力が生じたところもあれば、英語と現地語とで新旧名称が使い分けられるところもあり、一概には言えない。マドラス=チェンナイの場合、旧名称の使用は反動的なこととはみなされておらず、人々はいまだに「マドラス」に感情的な思い入れを強く持っていると説明される。高等裁判所という公的機関ですら、今でもMadras High Courtの名称を変えていない。その人々の思い入れがどんなものなのかは、『マドラス 我らが街』から幾らかのヒントを得られるかもしれない。

【作品紹介】

監督:パー・ランジット

出演:カールティ、キャサリン・トリーサ、カライヤラサン、リトヴィカー、チャールス・ヴィノード、ポスター・ナンダクマール、マイム・ゴーピ、ラマー、ハリ・クリシュナン、ガーナー・バーラーほか

音楽:サントーシュ・ナーラーヤナン

ジャンル:ドラマ/アクション

映倫区分:G

2014年/タミル語/150分

©Studio Green

▶︎上映情報はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?