大相撲力士の親として⑥新弟子検査・前相撲

次男が大相撲に入門して10日ほどして2016年「大相撲春場所」通称「大阪場所」が始まった。

相撲の知識が全くない我が家にあって、これから次男がどのような過程を経て大相撲力士になっていくのか?全く分かっていなかった。

新弟子検査

さすがの私も、入門すれば「新弟子検査」なるものがあることは知っていた。

かの「舞の海」さんが身長が足りないので「頭にシリコンを打って合格した」という話で有名な新弟子検査。

いつあるかは知らなかったし、基準も当時は知らなかったが、180cm、120㎏の体格の次男は「問題ないだろう」と思っていた。

案の定、新弟子検査はクリアしたのだが、その情報を知ったのは、スポーツ新聞の記事だった。

次男は、高校・大学時代はレスリングをしていて、一時は日本代表候補にもなっていたので、各スポーツ新聞では、「相撲へ移籍・新弟子検査合格」の記事を取り上げて下さった。

もっと有望な力士がたくさんいたのに・・・

各社、次男の話題を記事にしていただいて、家族としては本当にうれしかった。私などは新聞紙に穴が開くほど何度も読み返していた。今も全紙、大切に保管している。

次男もきっと励みになったことだろう。

前相撲

大相撲界では年間6場所が行われる。

奇数月にそれぞれ開催されるのだが、3月大阪、7月名古屋、11月九州を其々地方場所といい、それ以外の1・5・9月は東京両国国技館で開催される。

特に3月大阪場所は学校の卒業とかち合うため通称「就職場所」とよび、入門者が年間で一番多い。

次男と同期入門者も50人近くいた。

しかし大相撲の世界では、毎場所「新弟子検査」は行われており、まったく入門者がいない場所は滅多に存在しない。

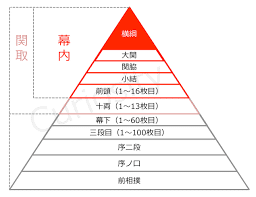

その理由の一つに「前相撲」という存在がある。(ピラミッドの一番下)

その場所から、入門したものと、長期間ケガや病気で休場が続き、番付外まで落ちてしまった力士を対象に行われる、「力試し」または「適性検査」てきな相撲がある。

これは次の場所から全員「序の口」で相撲を取るが、協会としてもそれぞれの力士に対して何の予備知識もなければ「序の口」での番付(地位)のつけようがないので、そのためのテストのようなものである。

場所中、相撲の取り組みが始まる前の朝8時過ぎくらいから始まる。

通常2番くらいで、終わるが、なかには3番取る力士もいるようだ。これによって新弟子の場合には「1番出世」「2番出世」という区分けをされ、次回開催の場所の番付に影響してくる。

この「前相撲」での激戦を逃れるために敢えて入門をずらす若者も多い。3月卒業見込みの有望力士などは、それ以前の1月場所で入門したり、5月、7月にずらしたりするケースもあると聞く。

私たち家族は、この「前相撲」の存在を知らなかった。

次男は2番相撲を取って2勝を収め「一番出世」を決めたらしいのだが、妻の携帯に女将さんからその報告が入った時点では私も妻も、何のことかわからなかった。

「2勝して一番出世です」と女将さん

「さあ・・・?」

その後私はインターネットで検索して事情を把握、

「なるほど」

当時は相撲協会がYouTubeで前相撲全取り組みをアップして下さっていたので、それを拝見、息子の雄姿を確認した。

「元気そうで何より・・・」

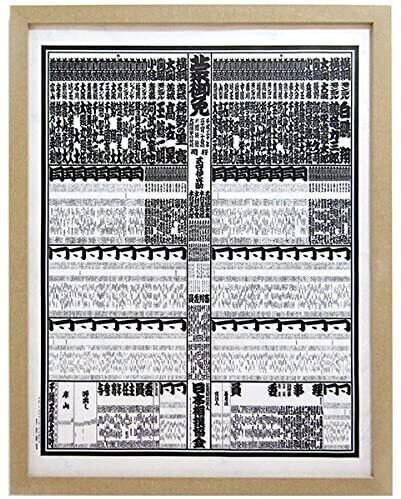

番付表

関取は場所中毎日相撲を取るので15番をこなし、給料をもらえる。いっぽう幕下以下の力士は15日間のうち7番相撲を取り、無給。

相撲には番付表というものが存在しているが、

ピラミッドの下から2番目の「序の口」という地位から上の力士は全員この番付表に名前が載る。

前相撲を取っただけではまだこの表には名前が載らないのだった。

「次の場所が楽しみ」

家族が少し相撲のことが分かった出来事だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?