【GRIP.2】虎姫高校ゼロカーボンプロジェクトキックオフミーティング

こんにちは。

インパクトラボの上田です。

今回は、滋賀県立虎姫高校新聞部の生徒の皆さんと一緒に長浜市のゼロカーボンの取り組みについて、エネシフ湖北の桐畑さんとONE SLASHの清水さんとともにワークショップを担当しましたので、開催レポートとして共有します。

この取り組みは、立命館大学グラスルーツ・イノベーションプログラム「カーボンニュートラルを軸とした新たな教育パラダイムの創出・実践・量的評価指標の開発」(代表:山中司・立命館大学教授)に採択された研究の一環としてインパクトラボも参画しているものです。(注)

趣旨説明を兼ねた自己紹介

6月3日(金)に虎姫高校で実施したキックオフミーティングには、虎姫高校新聞部の生徒15名と顧問の鈴木先生が参加されました。

まず、今回の虎姫高校ゼロカーボンプロジェクトの目的として、虎姫高校新聞部の皆さんが、地元である長浜市の「脱炭素」や「ゼロカーボン」などの取り組みをを理解した上で、長浜で活躍する方を取材し、さらに現場を訪問しながら若い世代からの意見として、感じたことを素直に伝えたり、新聞というメディアを活用して、未来の長浜市のあるべき姿を発信をして欲しいということをお伝えしました。そのあと、新聞部の生徒の皆さんが現在、どのようなことに関心があるのかを自己紹介も兼ねて共有しました。

長浜市がゼロカーボンシティ宣言をした!

そのあと、身近な話題として、長浜市がゼロカーボンシティ宣言をしたことについて、桐畑さんより説明がありました。私たちも何気なく見たり、聞いたりしている自治体の◯◯◯◯宣言について、裏側を知る機会はほとんどありません。

長浜市のゼロカーボンシティ宣言の背景には、経済団体や市民団体が結束した、湖北市民会議・湖北環境経済協議会の設立が、ゼロカーボンシティ宣言に大きな影響を与えたそうです。詳しくは、長浜市の公式HPをご覧ください。

世界からみて滋賀県・長浜市の脱炭素を目指す意味とは?

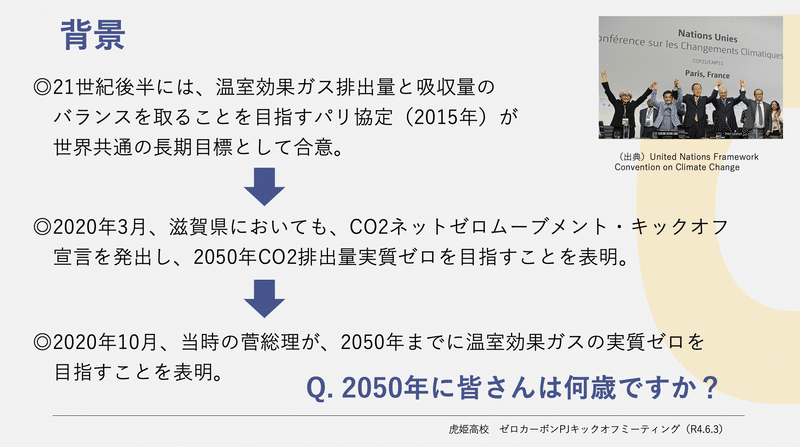

世界に目を向けると2015年のパリ協定をきっかけとして、温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスをとることを目指した世界的な合意がありました。その後、持続可能な開発目標であるSDGsの「13番:気候変動に具体的な対策を」など日本国内でも多くの方に問題意識を持たれるようになったようです。

よりローカルに目を向けると滋賀県でも2020年3月にCO2ネットゼロムーブメント・キックオフ宣言をきっかけに、2050年にCO2排出量実質ゼロを目指すなどより私たちの身近なところで脱炭素を聞くことになりました。しかし、2050年を今の私たちの年齢から創造してもなかなかイメージが湧きにくい状況ではないかと桐畑さんから高校生(15歳-17歳)に問題提起がなされました。

長浜市が脱炭素を目指す意味があるのか?

世界の潮流に滋賀県、長浜市が乗っかることが重要であると言っても本当に長浜市が脱炭素なまちづくりを目指す意味はあるのでしょうか?

長浜市で、温室効果ガスを一生懸命、頑張って減らしたところで、世界全体の0.003%しか変化はないとのことです。それなら、中国をなんとかする方がいいなどの意見もあり、地域は関係ないと思われがちです。

しかし、本当に大切な視点は、地域にとっては、脱炭素なまちづくりを目指すことが、地域の「生存戦略」であり、地域の「成長戦略」でもあるのです。そのことについて、5つの視点から見ると良いと桐畑さんが教えてくださいました。

視点1:20年後・30年後を見据えた企業の経営判断になる

大切なキーワードとして、カーボンバジェット(炭素予算)という言葉があることを紹介頂きました。これから企業が、CO2の削減目標に向けて、どれだけの温室効果ガスを排出することができるのか明確にするものです。このカーボンバジェットがあることにより具体的な数値目標として逆算した経営を可能にします。

他にも、石炭火力発電所の建設が20年後、30年後に本当に必要な社会になっているのか、脱炭素を意識した考えができると投資の可否の判断に使うことができるとのことです。このように未来を予測することで、中小企業であれば、何にこれから力を入れて研究開発や投資をするのかを明確にすることができるといいます。

視点2:取引先のカーボンゼロの取り組み

取引先やサプライチェーンのカーボンゼロの取り組みを表明したのが、アメリカのAppleです。詳細は、こちらをご覧ください。Appleは、原料調達・生産・物流・販売などの一連の経済活動で、気候変動に対する取り組みをしていない企業は、取引をしてもらえない状況になってしまうのです。このようなアメリカの大企業の流れに世界も追随する流れができた時に、気候変動への対策が必須になるとのことです。

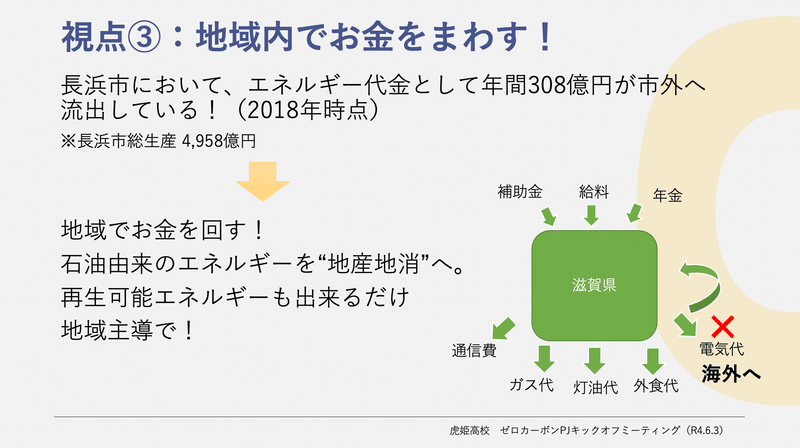

視点3:地域内でお金がまわる経済循環をつくる

長浜市の総生産は、約5,000億円になりますが、そのうちエネルギー代金として、年間308億円が長浜市から出ているとのことです。そこで、地域でエネルギーを利活用する「地産地消」が実現することにより地域が潤うことができ、そのお金をまちづくりや教育へ投資することができる正の経済循環を生むことができるということです。

視点4:再生可能エネルギーの拡大・乱開発

現在、日本政府の方針として再生可能エネルギーを最大限導入することを地方自治体や民間企業に求めています。しかし、長浜市の美しい田園風景や野鳥が多い湖北地域に景観を崩すほどの太陽光パネルやバードストライクが起こる可能性のあるところに風力発電を設置するのはどうでしょうか?

私たちは、地方が持つポテンシャルを考えながら、秩序ある開発や調和の取れた環境と経済活動の両立を求められています。

視点5:産業構造の変化に耐えうる人材育成

これまで脱炭素社会の実現に向けて、既存の人材育成だけでは到底耐えることができないと言われています。

今回の立命館大学グラスルーツ・イノベーションプログラムで取り上げたのは、この視点であり、既存の自然環境を大切にしようとするためのゴミ拾いや環境センターの見学などの環境教育では、産業構造が変わる中で活躍する人を育てる教育システムとしては物足りないです。例えば、ビジネスの視点を入れるなど既存の環境教育の視点にはない、カーボンニュートラル時代の新しい教育の仕組みが求められると仮説を立て、研究に取り組んでいます。

以上、脱炭素を意識した地域や企業の目指すべき姿としての「生存戦略・成長戦略」を5つの視点で分かりやすく説明し、質疑応答を交えながら虎姫高校の生徒の皆さんお伝えしました。これから、長浜市内で実際に脱炭素に取り組む企業や地域団体の活動に参加し、取材をしながら、11月に虎高新聞として公開することを1つのゴールとしています。これからどのような広がりが生まれるか楽しみです。

最後に次回の取材先である長浜市西浅井町で活動するONE SLASHの清水さんより、田植えの説明と脱プラ・脱炭素を実現するライスレジンについての紹介がありました。ライスレジンを活用したSDGsバッジに生徒の皆さんは釘付けになっていました。

次回の開催レポートをお楽しみに!

(注)立命館大学グラスルーツ・イノベーションプログラム(GRIP)

R2030チャレンジ・デザインでは「次世代研究大学の実現」と「イノベーション・創発性人材の育成」を目標に掲げ、研究・教育を通じて社会課題を発見・解決し、社会と共有される知的価値である「社会共生価値」を創造していくことを目指しています。

グラスルーツ・イノベーションとは、社会共生価値の創造に向けてビジョンを共有する内外の関係者が、課題解決を必要とする地域・場所に赴き、その場で知の循環を図りながら研究成果を実装し、システムとして根付かせる「草の根型」の研究・地域連携の実践を意味しています。

本プログラムは、グラスルーツ・イノベーションの理念に共感し、地域の課題解決に取り組む草の根型の研究プロジェクトを支援することを目的としており、人文社会科学や自然科学といった研究分野を問わず、本大学の研究成果を利用した、地域での実証実験や、地域課題の発見・抽出のためのワークショップ・調査等により「総合知・実践知」の蓄積に資する活動を広く支援の対象としております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?