「ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム」|成果報告会

こんにちは。

立命館大学産業社会学部2回生の窪園真那です。

今回は、3月17日(金)に行われました「令和4年度 環境省・教育機関と連携した地域再エネ導入促進及び地域中核人材育成研修『ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム』」の成果報告会について報告します。

令和4年度 環境省・教育機関と連携した地域再エネ導入促進及び地域中核人材育成研修

脱炭素社会の実現のために最大限の導入が必要な「再生可能エネルギー」事業に関わる地域中核人材の不足は、多くの地域において課題となっています。また地域において、再エネ導入に関する知識を有する機関である教育機関と地域の連携事情も少なく、効果的な人材育成にまで至っていないのが実情です。こうした課題を解決するとともに、地域に根ざした取組を実施するために、再エネを導入する地域と高等教育機関の連携促進、専門性を持った新たな価値の創造に取り組む人材の育成、地域の脱炭素化のための視座を共有する教育機関及びユース世代間のネットワーク形成によって、持続可能な脱炭素社会の実現を支援していきます。

立命館大学は、環境省の研修事業に採択され、滋賀県長浜市を拠点に「ひと・地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム」を実施することで、参加する大学生らが長浜市での研修を経て、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)で自分たちが実践できる脱炭素・カーボンニュートラルに資するアイデアやアクションを提案することを目標の1つとしています。

参加大学生による発表

まず、各教育機関の参加学生による発表が行われました。発表を行った教育機関は、信州大学、東京工業大学、名古屋市立大学、日本工業大学、宮城大学、高崎経済大学、立命館大学です。

(注)3月10日(金)には、日本大学・静岡産業大学・大阪産業大学・三重大学・静岡大学・岐阜大学・弘前大学・別府大学の皆さんが発表されています。

私から立命館大学が実施した「ひとと地域を元気にするカーボンニュートラルプログラム」について15分程度で説明いたしました。

研修概要

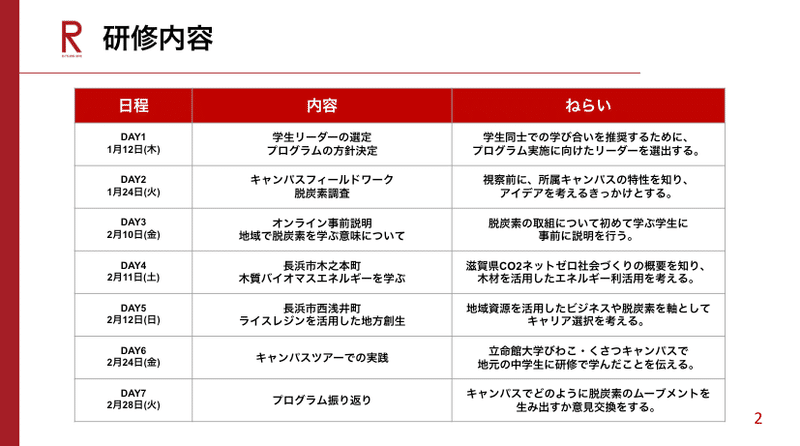

まず7日間の本研修内容を説明しました。

視察先として滋賀県長浜市木之本町、西浅井町を訪問したこと、この研修成果のアウトプット先として立命館大学びわこ・くさつキャンパスを設定したことを話しました。

続いて2日間のフィールドワークについて言及しました。

1日目は木質バイオマスエネルギーを学ぶというテーマで、滋賀県長浜市木之本町に伺いました。ここでは主に木質バイオマスの熱利用について学びました。しかしそれだけでなく、森づくりのお話や海外の先進的な地域の事例紹介、「ながはまゼロカーボンビジョン2050」の話題など様々な角度から「木質バイオマス」について学ぶことができたと話しました。

2日目はライスレジンを活用した地方創生を学ぶというテーマで、1日目と同じく長浜市の西浅井町に伺いました。お米の生産が盛んな地域であるため、農山村での脱炭素の取組を学びました。その取組の一つとしてお米のプラスチック「ライスレジン」があり、ライスレジンの有用性や課題、どのように脱炭素に貢献するのかについて学んだと話しました。

研修の評価できるポイント

研修を通して評価できる点を4点挙げました。

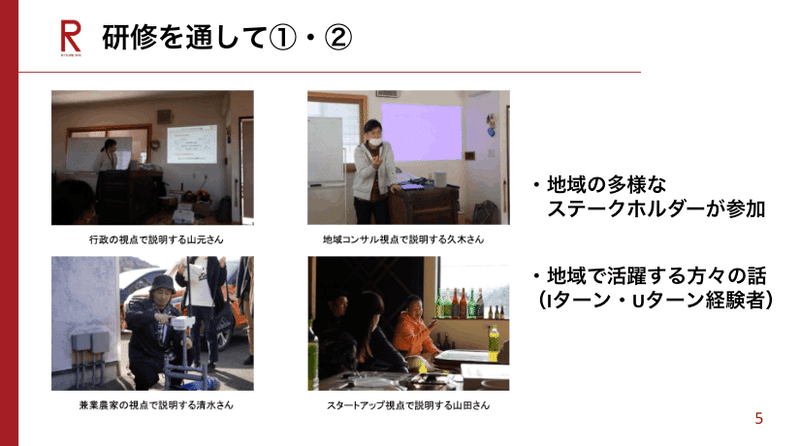

まず1点目は「地域の多様なステークホルダーが研修に参加」したことです。この研修では行政や地域コンサルタント会社、兼業農家、スタートアップ企業など、様々な立場でご活躍されている方々が講師として参加してくださいました。地域で脱炭素の取組をするにあたって、どのような人がどのような関わり方をしているかということが、学生にとって研修を通して目に見えるようになったと思います。

2点目は「Iターン・Uターン経験者の講師との関わり」です。本研修の講師の方々の多くはIターン・Uターン経験者で、学生時代から今までのお話を伺うことができました。どのような興味関心、あるいは課題意識があり、これまでのどのような活動を行い、地域と関わってきたのかについてお話をしてくださいました。学生は自分のことに重ねて話を聞くことができ、地域との関わり方を知ることができたと思います。

3点目は「CO2削減に対するポジティブなイメージを持つ」ことができたことです。学生の中には、脱炭素や省エネの取組が自分たちの生活をより良くするものでやったほうが良いものではなく、我慢を強いられるもの、どうしてもやらなければならないものといったネガティブなイメージを持つ人がいました。これは日本社会全体の傾向であるとも言えます。しかし本研修では、木質バイオマスの熱利用や省エネでゼロカーボンハウスを実現している家を視察したり、ライスレジンの有用性を目にしたりすることで、実際に生活を豊かにするものであることを感じることができ、取組に対するイメージを転換させることができたと思います。

4点目は「脱炭素のまちづくりを具体的にイメージできる」ようになったことです。研修を通して長浜市の2050年の脱炭素に向けた中長期目標「ながはまゼロカーボンビジョン2050」を実装に関わっている方から具体的に聞くことができました。単なる理想論ではなく、数字データをもとに現状や課題、取組を学ぶことができました。それを踏まえて学生は長浜市、あるいはキャンパスでどのような取組ができるか議論し、学生の事業構想力・政策立案力・合意形成力を養うことにつなげることができました。

研修の成果

最後に研修の成果として4点挙げました。

まず1点目は「教育プログラムの開発」。環境省の本研修の前段階として、滋賀県の「しがCO2ネットゼロ次世代ワークショップ」を行っています。私も企画・運営に携わっていたこともあり、反省点やノウハウを本研修で活かすことができました。複数の研修やワークショップを重ねることで、この過程で教育プログラムとして洗練化され、より良いプログラムが開発されていくと感じています。実際、今年度の立命館大学教養科目であるSDGs表現論という授業で類似のプログラムを実施することが決まっています。また研修を企業研修に活かすことを検討していることを話す講師の方もいらっしゃいました。今後、大学生や社会人だけでなく、小学生や中学生など、幅広く対象を広げより良い教育プログラムとして発展させていきたいです。

2点目は「グリーンキャンパスの実現に向けて」様々な活動が行えたことです。本研修では研修の学びを活かす場所として、立命館大学びわこ・くさつキャンパスを設定していました。そのため研修内容の中にはキャンパス調査やキャンパスツアーを実施し、グリーンキャンパス実現のために様々な活動を行ってきました。しかしその他にも、本研修の参加大学生が合同シンポジウムに参加して他大学とノウハウを共有したり、マレーシア工科大学にてアジアのグリーンキャンパスについて学んだりするなど、研修外の活動も重視しました。

3点目は「参加大学生の自主的な学び」につながったことです。研修に参加した2名の学生が、研修後に自主的にお世話になった講師を訪問するために新潟県に行き、新潟県の脱炭素の取組や講師の会社の取組について学びをより深めるといった事例がありました。地域と学生が研修を通してつながったと言える一つの事例であると思います。

最後に

本研修を通して、地域と大学が連携することで「脱炭素」をテーマに様々な方法で、かつ効果的に人材育成ができることを感じることができました。また、地域での脱炭素の取組に対して私たち学生がどのように関わることができるのか知ることができたこと、そして実際に地域の人とのつながりができたことが若者の地域中核人材育成において重要ではないかと思います。

本研修の機会をいただいた環境省の皆様に感謝申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?