ぶらりくり -下関-門司 関門海峡編-

山口の湯田温泉を後にし、関門海峡周辺の下関・門司港・小倉を観光するため、下関に向かった。山口は湯田温泉を拠点とすると山口県内の各地にバスや電車一本でいくことができて便利だが、それ以外の街、例えば萩から下関へ向かおうとすると一旦山口を経由する必要があり結構時間がかかる。このポイントを把握しておくと旅程も立てやすい。

湯田温泉駅からは新山口を経由し下関駅までおおよそ90分程度で着いた。宿はドーミーインPREMIUM下関。ドーミーインなので特筆すべきところがあるホテルではないが、大浴場があるのはうれしいし、朝食のフグ飯がおいしかった。フグは高級食材なイメージがあったが、普通にビジネスホテルの朝食バイキングで食べられることに驚いた。これも養殖の力か。

初日に下関についたときはもう夜も遅かったので周辺を散策するにとどめ、本格的な観光は翌日からにすることにする。山口と福岡をつないでいる人道トンネルがあるのでそこまで行って福岡にわたるようなルートで探検しようと思う。

下関 - 2日目

旧秋田商会ビル

唐津市場の近くにあるシンボリックな建物で目を惹いたので入ってみた。秋田商会は日露戦争末期に創立された木材取引の商社であり港湾都市下関を代表する企業の1つだ。旧秋田商会ビルは西日本で初めての鉄筋コンクリート造りの建物であり、地上三階、地下一階の塔屋付き。屋上には日本庭園と日本家屋、なんと池まである。内部は一階を事務所とし、二階三階は書院造の住居となっている。特に、屋上に庭園を設けるという発想は斬新で日本初どころか世界初であるとかないとか。

秋田商会は当初は木材と食品の取引を中心とした商社業と海運業の会社だったが、日露戦争後は満州をはじめとした中国大陸へと進出し、満州鉄道の枕木の用材を収める事業に加え、三千トン級の大型汽船を購入するなど積極的に事業を展開、対馬との航路開設にも尽力した。昭和前期の最盛期には、台湾・朝鮮半島・満州に25の支店・出張所を開設。「三井・三菱に負けるな」が当時の合言葉でだった。

赤間神宮

秋田商会ビルからさらに東に関門橋に向かっていくと左手に派手な赤色が目を引く竜宮城のような見た目の神社がある。この神社も気になったので参拝してみる。こういう道すがら気になった建物に気軽に寄り道できるのは一人旅の良いところだ。幼くして崩御した平清盛の孫・安徳天皇を祀った神社らしい。10月の毎週土曜日にはライトアップされた神社を舞台に壇ノ浦の戦いなどの歴史舞台が上演されるようだ。

平家一門を慰霊する宮でもあり、平家一族の墓の七盛塚があった。

俳人・高浜虚子は昭和三年十月に、関西から高松へわたり、その後別府へ行き、九州を南下し、返りにこの下関を通過した。その時、この場所で詠んだ句がある。

七盛の墓包み降る椎の露

関門橋

山口と福岡をつなぐ橋。これは車しか通れない。

こういう大きな橋は袂を観察するのが好きだ。中学1年生の国語の授業で吉野弘の詩「虹の足」の鑑賞をやったときから、大きい構造物の足元がすごく気になるになってしまった。

人道トンネル

関門トンネルは車以外に歩いて通行できる人道トンネルが存在し、本州から九州を歩いて通行することができるようになっている。このトンネル、最初は関門橋の近くにあるから気軽に行けるなと考えていたけど、実は関門橋から結構距離があり、想定外に歩くことになった。

エレベータで地下に下る。

県境では山口と福岡をまたぐのが様式美。わしは九州と本州を股にかける男だぞ!!!

大連友好記念館

関門海峡を渡った福岡側にある町・門司はかつて国際貿易港としてにぎわった異国情緒あふれるノスタルジックな港町だ。

北九州市と中国の大連市の友好都市締結15周年を記念して建築されたドイツ様式の建物。1階は中国料理レストランになっている。

旧門司税関庁

その向かいにあるのは旧文字税関庁。税関の移転により一時は民間に払い下げられたものの、再度北九州市が買い戻し、現在では一般人も中に入ることができるようになっている。

門司港は1889年に石炭、コメ、麦、麦粉、硫黄の特別輸出港に指定されたが、開港当時から3年連続で出入船舶隻数は全国1位であり、その後も神戸港に次いで全国で2番目に多くの船舶が出入りしていた。貿易量としても明治34年には長崎港を約2倍も上回り神戸港、横浜港、大阪港に次ぐ全国4位の貿易量だった。

当初は長崎税関の門司出張所という位置づけでだったが、その港の重要性から1909年に長崎税関から独立し、7番目の税関として発足し、門司港のほか下関、若松、博多の4港の税務を管轄していた。

ちなみにNHKの連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインである白岡あさのモデルとなった広岡浅子は門司税関とも縁深い。広岡浅子は1849年に京都で生まれ、その後大阪の加島屋の次男である進五郎と結婚するが、嫁ぎ先である加島屋の経営に参画し、1884年に筑豊炭鉱で産出される石炭を海外に輸出するため、元大阪株式取引所頭取の吉田千足と現在の北九州若松港に「広炭商店」を設立した。当時筑豊石炭を輸出するためには筑豊⇒遠賀川⇒若松港⇒長崎港という輸送ルートをとっていたが、これでは時間も費用も嵩むため、浅子は筑豊から近く大型船の入港が可能な港として門司港に目を付けるた。当時門司港は不開港だったが、1885年に門司港から石炭をじかに輸出する許可が出され、同年5月に門司に長崎税関の出張所が設置されることとになる。この時点では雇入外国船を門司港に回航させることは認められなかったが、翌年1886年1月8日に三井物産を介して門司港からの石炭輸出が実現することになる。

しかしながら、上海へ輸出された石炭は現地販売方式のために買値を叩かれ採算割れし、1886年に東京石炭商会との合併により日本石炭会社が設立されるが、結果としてビジネスとしてはうまくいかなかったようである。

浅子が撤退した後、門司港が石炭の特別輸出港に指定されたのは1889年の事であり、その後は門司港に商社や海運会社の視点が相次いで進出し、国際貿易港として大きな発展を遂げていった。

かわらそば

山口名物かわらそばは是非食べておきたいと思っていたが、時間と旅程の都合上山口ではなく門司で食べることにした。瓦そばはアツアツに熱した瓦に茶そばと肉、錦糸卵などの具材を載せてつゆにつけて食べる山口の川棚温泉名物の料理である。その瓦そば発祥の店の支店が門司にもあったのでそこで昼食をとることにした。

全国旅行支援の一環としてホテルにチェックインしたときにレストランで使えるクーポンをもらったので会計の際にさっそく使ってみた。

「会計こちらのクーポンでお願いします」

「お客様……ここは福岡でございます」

「あ……」

下関のホテルにチェックインしたので山口県内でしか使えなかった。

門司港赤煉瓦ガラス館

瓦そば屋さんと同じ海峡プラザにある。世界各国のガラス製品が展示されていて、工房や物販スペースも併設されている。

ブルーウィングもじ

門司港レトロの側には関門海峡を一望できる全長108mの日本最大級の歩行者用跳ね橋がある。恋人の聖地としても有名で、カップルで渡ると幸せになれると言われており、1日6回跳ね橋が上がるタイミングがある。跳ね橋が上がるタイミングで何人かの観光客らしき人が写真を撮っていたが、カップルはいなかった。

門司港駅

大規模な改修工事をへて1914年に今の姿に蘇り、2019年に保存修理工事を終えた国指定重要文化財の駅舎。ネオ・ルネサンス様式の西洋風の二階建て。外観だけでなく構内もレトロ。旧三等待合室はスターバックスになっており、淡い黄色に塗装された腰壁や天井などが大正時代の香りを漂わせている。ついでにコーヒーの香りも漂っていた。

バナナの叩き売り発祥の地

門司港駅前の広場に設置されている碑。お前に発祥とかいう概念があったのか。

門司は九州鉄道の発着駅の基地点として機能しており、大正初期から昭和13,14年頃まで桟橋通りでは黄色く熟れたバナナを戸板に並べてバナナの叩き売りが行われていた。

「付くよ付くよと 何が付く 門司の港に船が着く お寺のお坊さん 鐘を突く 私は貴方にしがみ付く」

「親を殴るはバチ当たり 腹が痛けりゃ食当たり こういう時にはこれ1本 食べりゃ痛みがすぐ止まる」

は現在でも有名な売り口上として残っている。

よくよく街を観察してみると、門司にはバナナを取り扱ったスイーツを売っている店が多い気がする。これもバナナ輸送の寄港地だった門司港の名残か。

CONZE BLANC

小腹がすいたので何か茶を述べる場所はないだろうかと歩いていると、真っ白い建物があった。中は飲食店らしく何人かの若い人らが食べ物を食べているが、看板がない。本当に飲食店なのだろうか? と思いながら恐る恐る入ってみると、ちゃんとカフェだった。八女産ミルクティーと季節のケーキを食べた。おいしかった。

門司港レトロ展望室

大阪府警察本部や国立新美術館、福井県立恐竜博物館などを設計した日本を代表する建築家の一人黒川紀章が設計した高層マンションの31階、地上103mの高さにある展望室。門司港のランドマークになっている。

跳ね橋・ブルーウイングもじの様子も見降ろせる。

展望台に上ったときに遠くの景色を見るのも奇麗だけれど、真下を見下ろすのもまた面白い。予想外の発見は足元にあったりするものだ。

関門汽船

一通り門司港を見て回ったので、今日のところは一旦下関に帰ることに。人道トンネルを歩く以外には門司港と唐戸港を結ぶ関門連絡船に乗ることでも本州と九州を横断できる。というか人道トンネルの入り口までは結構距離があるので関門連絡船に乗った方が圧倒的に楽だ。市民の足としても重要な航路であり、近年まで海上国道2号線とも呼ばれていたそう。

関門連絡船から見た関門橋。

唐戸市場

唐戸港に着くと目の前には下関特産のフグをはじめとし、近隣の漁協から新鮮な魚介類が集まる卸売市場がある。通称「下関の台所」と呼ばれ、一般客も魚介類を購入できるらしい。地元の人に聞いたところ、金・土・日の3日のみ「活きいき馬関街」と呼ばれる市場に水揚げされた新鮮魚介類を寿司や海鮮丼で楽しめるイベントが行われ、カナトフグの入ったフグ汁が名物だそうで是非食べてみたかったが、残念なことに開催時期と滞在時期が合わなかった。

ふぐがめっちゃいるぞ!

恋人灯台

唐戸港にある灯台で、赤と白の灯台に2人が同時に手を触れて誓いを立てると、どんな苦難があっても必ず結ばれると言われている。通称恋人灯台。

白い方から赤い方を見るとこんな感じになる。一人旅なので向かいにはだれもおらん。

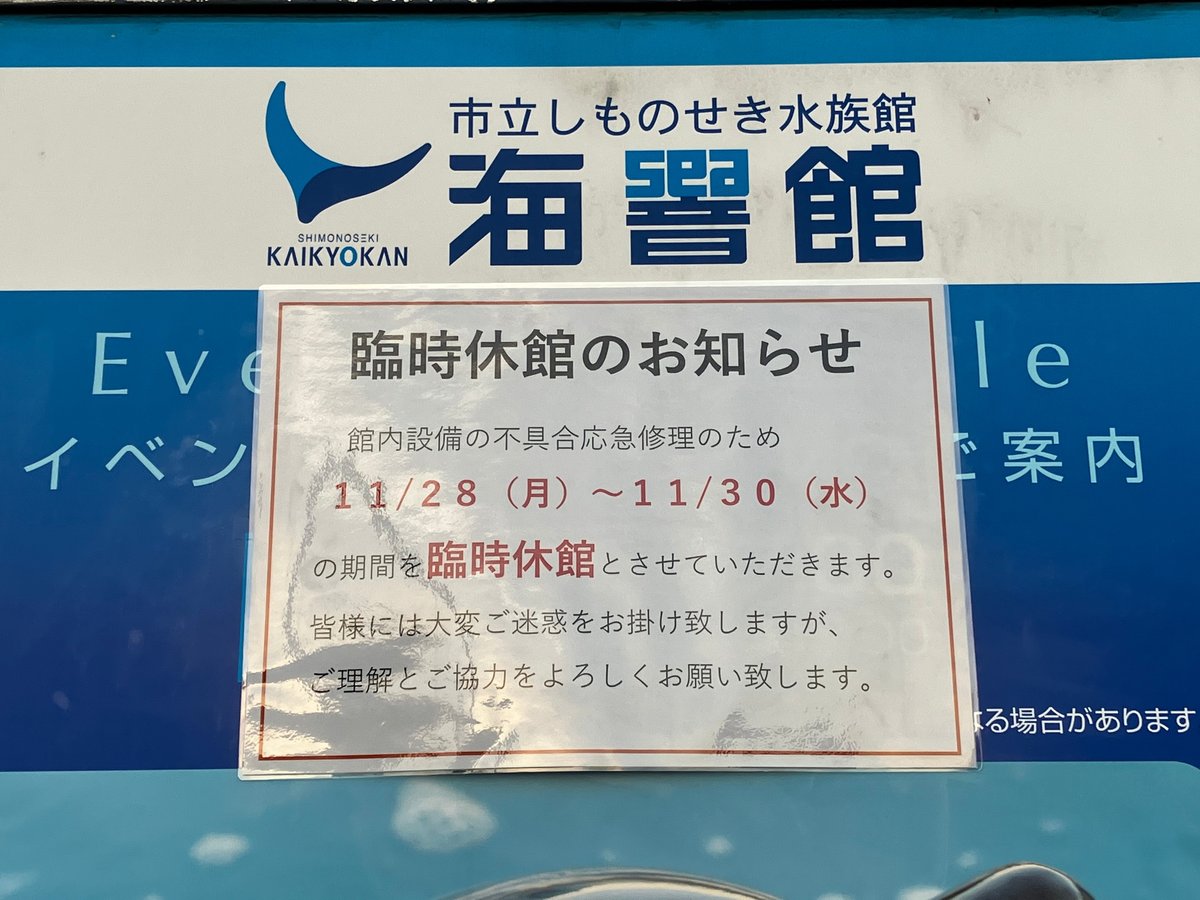

海響館

下関には日本最大級のペンギン展示施設「ペンギン村」を擁する最強の水族館の一つ、下関市立しものせき水族館海響館がある。キングペンギン、マカロニペンギン、イワトビペンギン、ジェンツーペンギン、フンボルトペンギンなど様々な種類のペンギンを観ることができ、またトラフグ、マンボウ、オーネイトカウフィッシュ、ポーキュパインフィッシュなどフグ展示数も世界一だ。

が──

やすみーーー!!!!!

スナメリやアザラシに合うのも楽しみにしていたが。。。がっかり。

焼きカレー

下関のホテルで一休みしたらおなかがすいてきたので夜ご飯を求めて再び門司港へ。名物の焼きカレーを食べてみたかったけれども、21時頃だったのでなかなか開いているお店がない。そんな中一軒だけやっていた喫茶店に入ってみる。創業60年以上昔ながらの雰囲気を残した純喫茶で、カレーだけでなくて店の雰囲気も楽しい。

カレーを食べた後はライトアップされた門司港を散策してた後で連絡船に乗って帰った。

下関 - 3日目

海峡ゆめタワー

3日目はまず関門海峡を見渡すパノラマ展望台、海峡ゆめタワーに上った。展望室は30階高さ143mに位置し、西日本有数の高さを誇り、瀬戸内海から眼下に関門海峡、対岸の九州の山々、響灘、日本海方面まで展望できる。

関門橋も奇麗に見える。昼間に行くと海山が織りなす地形と街並みを楽しるが、夜に行ったら街灯と漆黒の海の対比が楽しめる。ただ、関門海峡周辺は面白い形の構造物が多いので夜景よりも昼に行った方が景色としては僕好みな気がする。夜には上ってないので対比はできないけれども。

宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の地、巌流島も見える。今回は時間の都合で行けなかったが、唐戸港から巌流島連絡船で上陸することもできるようだ。

海峡ゆめタワーも恋人の生徒であるらしく、毎週金曜日は「カップルデー」となっており、カップルで行くと入場料が割引される。

小倉城

ゆめタワーを見学した後はその足で電車に乗って福岡の小倉にまで足を延ばした。小倉は実はグルメの町でもあり、旦過市場で海鮮丼を楽しんだり、小倉焼うどんなどを味わうことができる。

今回は小倉城に行った。慶長7年(1602)から7年かけて細川忠興が築城したお城で、5層目が4層目よりも大きいという外観が面白い。中には結構多くの展示があり、お城の中ではかなり展示のエンタメ性が高い。

慶応二年、徳川幕府は第二次長州征伐を行い、小倉城はその拠点となった。陣頭指揮は小笠原壱岐守長行。しかしながら十四代将軍徳川家茂が大阪にて亡くなり、長軍騎兵隊の進行を許してしまう。城兵は、長州軍に占領されるくらいならと小倉城に火を放ち、小倉城は消失した。この年が丙寅であったことから丙寅の変と呼ばれ、小倉城が復元された際に佐藤高越によって雄虎と雌虎の二枚の絵が描かれ小倉城に収められた。

松本清張記念館

小倉城のすぐそばには『点と線』などで知られるミステリ作家・松本清張を紹介した北九州市立松本清張資料館がある。700冊の著書が壁一面に飾られている様子は圧巻。清張の生涯から人柄に至るまで充実の内容が展示されていた。

以下、いくつか清張の代表的な作品を紹介する。

清張と推理小説

松本清張は、謎解きを主体にした従来の推理小説に犯行の動機と社会的背景という2つの要素を導入し、犯罪における人間の心理を徹底的に追求し、また社会がその人間を生み出すような作品を多数執筆した。モンスターが犯行に及ぶのではなく、ごく普通の人間に潜む悪の恐怖を描くスタイルは『点と線』刊行後、「社会派推理小説」と呼ばれるジャンルの史上空前のブームを作り出していった。このブームの中から数多の俊英作家が登場し「ポスト成長」と呼ばれる推理小説の流行を作ってくことになる。

「張込み」 (1955)

日本の推理小説がトリックや意外性に重点を置き、犯行の動機に焦点が当たっていないことへの疑問から、清張は推理小説を書いていくことになった。当時46歳であった清張は、犯人を追う刑事の心理を克明に描いた「張込み」などの短編を世に送り出し、これらの作品を収録した短編集『顔』は第10回日本探偵作家クラブ賞を受賞し、名実ともに推理小説家としての松本清張が誕生した。

「点と線」 (1957 ~ 1958)

松本清張の長編第一作「点と線」は、昭和32年から33年にかけて雑誌「旅」に連載された。連載中にはさほど注目されたわけではなかったが、単行本として刊行された際には記録的なベストセラーとなった。続いて出版された『眼の壁』とともに清張の知名度を大幅に押し上げた作品の一つである。

「ゼロの焦点」 (1958 ~ 1960)

推理小説を書くうえで清張は犯行の動機を非常に重視しており「私の推理小説は動機を発見することから始まった」と述懐している。北陸・能登を舞台に占領下の日本の暗部が生み出した悲劇を描いた「ゼロの焦点」では、松本清張のミステリへの哲学が非常に克明に描かれている。

『黒い画集』 (1958 ~ 1960)

清張は「話がつくり話であればあるだけ、その表現や文章の筆致は現実的にすることが大切だ」と述べている。「週刊朝日」に連載された連作短編「黒い画集」では日常の何気ない行為や意識の中に隠された人間心理の動きを簡潔な文体で描かれており、その思想が顕著に表れている。

「球形の荒野」 (1960 ~ 1961)

60年安保の激動のさなかに発表されたこの作品は第二次大戦下の和平工作に絡む秘話を現代に蘇らせている。また、奈良の薬師寺、三浦半島の観音崎など各地の景勝地に物語の舞台を設定し「旅情ミステリ」の先駆けともなった。

「砂の器」(1960 ~ 1961)

1960年代に入ると、社会派の亜流が単なる事件小説に堕していったことに対する反省から、本格再興の機運が高まっていった。松本清張も社会派のテーマと本格的な謎解きを融合した「新本格」を提唱し、「砂の器」では父と子を引き裂く世の中の偏見や差別を描き、遠隔地の方言の類似や電子音楽によるメカニック殺人といった斬新な趣向が凝らされ、その代表作となりました。

「神々の乱心」 (1990 ~ 1992)

清張自身は特定の信仰を持っていたわけではなかったが、宗教の社会的影響力には強い関心を持ち続け、宗教や教団をテーマにした作品を多く書き残した。「週刊文春」に連載された「神々の乱心」は皇室と陸軍と新興宗教を結ぶトライアングルの中に昭和という時代の闇を照射した作品である。しかしながら、連載の終盤に至って病に倒れ、未完の遺作に終わった。

清張と現代小説

昭和28年に松本清張は「或る『小倉日記』伝」によって芥川賞を受賞する。社会の人罪で家族を支えた自らの青年時代を投影させた初期の短編作品は、心にしみる名作と評価されており、それ以降の現代小説の分野においても自在な着想で社会の暗部に光を当てる独自の作品を多く生み出していった。人生を重層的に把握して社会情況を描き尽くし、平明な文体と緻密な構成で時代を画する新しい文学の領域を確立していくことになる。

「西郷札」(1951)

松本清張のデビュー作。「週刊朝日」の懸賞小説に応募し、3等の受賞となり雑誌掲載に至った作品で、西南戦争で発行された軍票「西郷札」の価値をめぐり、弱者の悲運と強者の謀略を描いている。冨山房の百科事典中の「西郷札」の記載からヒントを得たといわれています。

「或る『小倉日記』伝」(1952)

優秀な頭脳を持ちながら社会的に不遇であった実在の人物・田上耕作が、所在不明であった森鴎外の『小倉日記』の空隙を満たすべく、文豪の小倉時代の足跡を丹念に調べ歩く。耕作の人生の全目的はその探索に充てられていったが、耕作の死後になんと「小倉日記」は発見されることになった。情熱を注ぎこんだ果てに、努力が無に帰す不条理な徒労を描いた第28回芥川賞受賞作。

「断碑」(1954)

優れた才能に恵まれながら、学歴を持たないために阻害されてゆく考古学者の生涯を描いた短編。実在の考古学者・森本六爾をモデルとし、綿密な取材による事実を基に主人公の精神的葛藤を描いており、松本清張自身の古代史への強いあこがれを不遇な主人公の栄光と挫折の生の中に描いた作品になっている。

「波の塔」(1959 ~ 1960)

松本清張初の本格的ロマン小説であり、戦後の日本に暗躍した官僚の汚職事件を背景に青年賢治と政治ブローカーを夫に持つ女性の恋を描く。富士の樹海や上諏訪などの「旅」が魅力的なテーマとなった。清張はその後「風の視線」や「砂漠の塩」などの作品を書き、多くの女性読者を獲得した。

「けものみち」(1962 ~ 1963)

脳軟化症で寝たきりの夫を失火と見せかけて焼殺した妻。財政階の黒幕の愛人として生きる彼女の数奇な運命を通して、日本社会の深部に救う悪の根源にメスを入れた長編。それまでの社会派推理小説の領域を超え、高度成長の昭和30年代、日本人の心に潜む欲望や人間の本能を描き切った作品。

「砂漠の塩」(1965 ~ 1966)

不倫関係にある男女が、遥かなシリアの砂漠に資を求めて旅する長編ロマンの代表的作品。日本の風景を魅力的に描写してきた松本清張が舞台を海外に選んだ珍しい作品である。死を目前にした逃避行の二人が見つめる心象風景を美しく描き、不毛の砂漠を舞台に現代人に愛の存在を問いかけている。

『草の径』(1990 ~ 1991)

昭和史の資料から積みぎだされた「老公」、ドイツ留学中の考古学者の孤独を見つめる「ネッカー川の影」、父の少年時代をモチーフにした「夜が怕い」等を収めた晩年の短編集。表題作は常に草の径を辿り、広大な文学の沃野を開拓する意欲を秘めた松本清張という作家の生き方を象徴している。

壇ノ浦古戦場跡

下関の火の山展望台に上ってみようと小倉から下関に戻ってきたらその途中に源平合戦終結の地である壇ノ浦の古戦場跡があった。『平家物語』所収の二位尼辞世の短歌「今ぞ知るみもすそ川の御ながれ波の下にもみやこありとは」からみもすそ川公園とも呼ばれ、当時を想起させる石碑や歌碑、源義経と平知盛の像や、幕末時代に長州藩が異国船を砲撃した砲台跡もある。

火の山展望台

下関の街を一望できる小高い丘があるということで夜ご飯までの隙間時間で火の山展望台に上ってみようと思った。

しかし──

ロープウェイは3月17日まで運休!!!

とのことで、ならば歩いて登ればいいじゃないか! ということで歩いて登山した。

20分ほどで山頂についた。

山頂からは関門橋がきれいに見えた。

フグ料理

「ふく喰わぬ 者は通さぬ ふくの関」

下関に来たらフグを食べねばということで、予約してあったフグ料理のお店に行った。下関ではふぐではなく「ふく」と発音するみたいだ。

下関の近くには天然トラフグの好漁場があり、フグの取扱量日本一の南風泊市場もあります。最近では養殖技術の発達によって結構リーズナブルな値段でフグを味わえるようになったそう。

そういえば、フグ食は豊臣秀吉の家来委がフグの毒にあたって亡くなって以来フグ食が禁じられていたが、これが解禁にしたのは伊藤博文だそう。

おいしかった! 夜ご飯を食べたらその足でJRに乗って下関駅から博多に向かう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?