(2/4まで公開)神話で読み解く日本の起源史「失われた天皇史」編 / [暴露] 自民党と北朝鮮のウラ取引…当事者が暴く嘘だらけの拉致問題

・・・

自分がそうなったらと想像すると、本当に恐ろしいです。。。💧🙏🐧💦

【篠原常一郎】 [暴露] 自民党と北朝鮮のウラ取引

当事者が暴く嘘だらけの拉致問題

✨

彼ら…有田芳生…。ビザ無しで北朝鮮に入国できるって、スゴイですネ〜 😱💦

兵本さんが【拉致問題】に熱心に取り組んできたので、あちこちで「共産党を見直した」といわれるようになった時があったそうですが、しかし、本当のところは、(現代コリア研究所の荒木研究部長が書かれているように)「これは兵本さんの個人的熱意というべきもの」なのでした。

実際に日本共産党は、この拉致問題に関し、最初の頃は、兵本達吉氏の取り組みを黙認していましたが、次第にイライラし始め、そのうち次々と難癖をつけては、、兵本達吉氏の調査活動に制約を加えてきたそうです。そして、その仕上げとして、日本共産党は、兵本達吉氏を 党から除名しました。

✨

( 🖥:画像👇をクリックすると 拡大されます )

< 当事者が暴く嘘だらけの拉致問題 > 講座の特徴:

講師を担当するのは、元共産党員のジャーナリスト篠原常一郎先生です。篠原先生は、共産党員時代から「拉致問題」に取り組み、ジャーナリスト転身後は脱北者や北朝鮮工作員、外交官とのコネクションを構築し、取材を重ねてきました。さらに、自ら全国の拉致現場を捜査すると共に、警察も踏み込めない、北朝鮮の思想団体にも潜入。その結果、事件後40年を経てから新たな拉致被害者を発見するなどの実績を残しています。

現在は、毎週のように拉致救済の署名活動や街頭演説を実施。ご自身のYouTubeチャンネルでも、積極的に情報提供を行なっています。では今回、一体なぜ有料講座を作ったのか?この点に関して、先生はこう仰っています。

「YouTubeというのはなかなか言語規制が厳しいです。例えば、私は『北朝鮮』という言葉をYouTubeでは使えません。なので、個人名や団体名をはっきりと伝えることもできません。この講座では、それらのしがらみをすべて取っ払い、ありのままの事実を、皆さまにお届けします」

✨

今回、篠原先生が得られた収益は

言論活動だけでなく

短波放送「しおかぜ」のカンパとしても使われます。

「しおかぜ」は、民間団体が

日本から北朝鮮に流しているラジオなのですが…

拉致被害者の方々が唯一得られる

日本語の情報源であり、生きる希望でもあります。

海外では、拉致に関する事業に

国が全額負担するのが常識ですが…

日本政府は「しおかぜ」にほとんど援助しておらず、

篠原先生と民間団体のカンパで、

かろうじて継続している状況です。

もし、この講座にご参加いただけるなら、

あなたは篠原先生の活動を助け

さらには「しおかぜ」の運用も助けている…つまりは

「北朝鮮にいる拉致被害者たちに希望を与える」

ことにつながります。

これは、あなた自身が拉致解決の

プロジェクトの一員となり…

日本にとって価値ある活動に貢献している

と言っても過言ではないでしょう。

これが私たちが考える価値観であり、

拉致問題への貢献の形です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【田中英道】 神話で読み解く 🇯🇵日本の起源史:「失われた天皇史」 編

・・・

明神谷遺跡の三百五十八本の銅剣、加茂岩倉遺跡の三十九個の銅鐸の発見という、出雲地方における戦後最大の考古学的発見は、それが数の多さ、その遺跡の位置の明確さによって、出雲の「国譲り神話」という『記紀』に記された神話の記述を裏付ける意味をもっていたことが判明した。それはこれまで、天照大御神の国と大国主命の国、ヤマトと出雲、天津国と国津国の、「国譲り」の事実を、何らかの形で跡づけることになった。

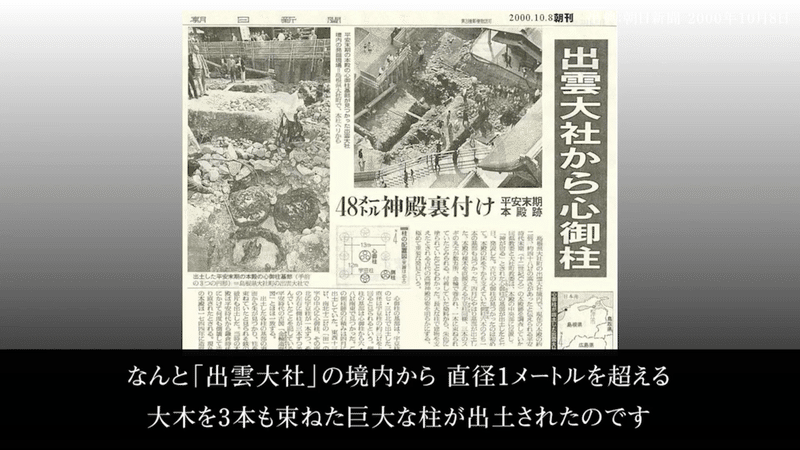

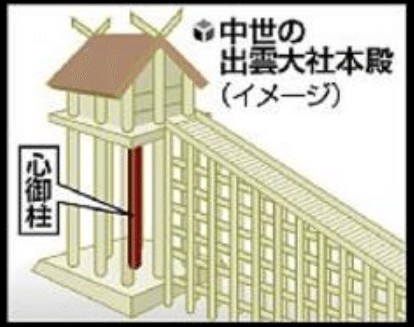

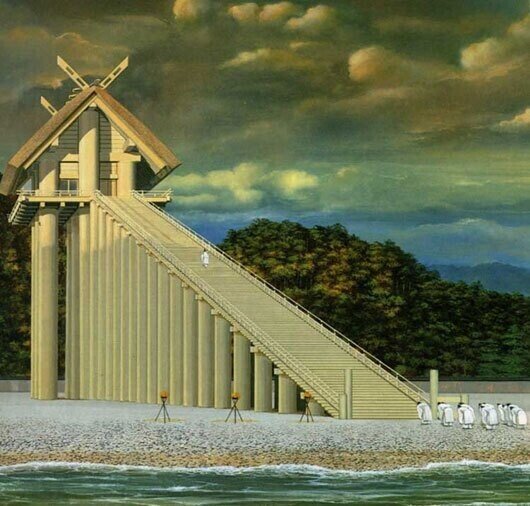

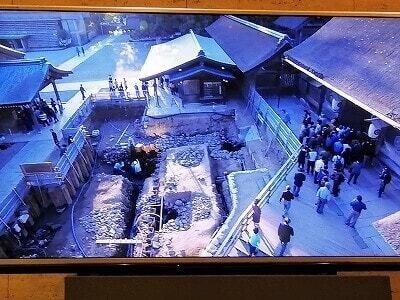

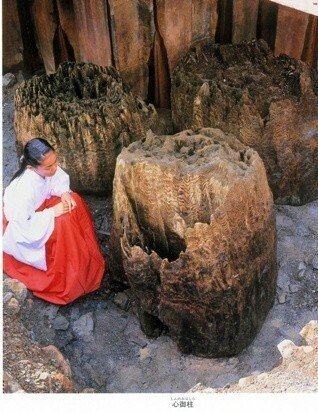

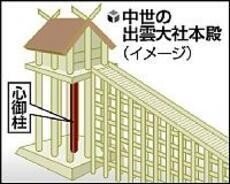

また、出雲大社での新たな発見は、巨大な柱であった。平成十二年、出雲大社の本殿遺構の柱材として、杉の大材三本を合わせて一つの柱が見出されたのである。一本が百十センチもある柱が三本も束められており、それが三m以上の巨大な柱となる。

現在の出雲大社でも、本殿の高さが、二四、二メートル(八丈)あり、他の神社よりはるかに雄大な社殿であるが、柱が一丈あったという記録に合致するとなると、これが藤原時代、四八、五メートル(十六丈)あった記録を本当であったと思わせるし、大和朝時代には、九八メートル(三十二丈)あったかもしれないことを、推測させるのである。その社殿にのぼるため長い階段を数百段のぼらなければならなかったことになる。

しかし、五十メートルは信じられても、百メートルの社殿は想像をはるかに過ぎていることから、社殿背後の八雲山を神奈備(神の鎮まる森)として表現したのではないかという説もある。この五十メートルの社殿が、平安中期から鎌倉初期の約二百年間に、自らの重さに耐えかねて七回も倒壊している、という記録は、今度の発見がいかにリアリテイがあるかを、感じさせる。

いずれにせよ、この巨大柱の発見が、いかに重要であったかは、大国主命が、「国譲り」の代償に望んだところの神殿の実在性が、明確になったことである。「国譲り神話」が、歴史的事実であったことは、これまでの津田左右吉の『紀記』否定説が覆える有力な事実である。このことによって、考古学者、神話学者が共同して、日本の歴史を探りあてる前提が、出来たと言ってよい。

そしてもう一つ、『古事記』に書かれていることが、現在の出雲大社の本殿に、あらわされていることが判明した。これまで本殿の神座が、なぜ西向きであることか、という謎が、わかったことてある。それは、鹿島神宮と出雲大社の神座の共通性が見出されたことによる。

鹿島神宮の参道が西から東に向かっているのに対して、その社殿が、なぜか北向きに建てられていることである。つまり、長く続く参道の中ほどに、本殿が横向きに建てられている。本殿前から奥宮につづく奥参道と、本殿までの表参道が西から東へ一本の直線となっているののに関わらず、である。この鹿島神宮について書かれた『当社例伝記』に、その北向きの御殿について書かれている。

《開かずの御殿と曰(い)うは、奉拝殿の傍に御座(ま)す、是則(すなわ)ち正御殿なり。北向に御座す、本朝の神社多しといえども、北方に向いて立ち給う社は稀なり、鬼門降伏、東征静謐の鎮守にや、当社御神殿の霊法かくの如く、社は北に向ける、其の御神躰は正しく東に向い安置奉る、内陣の例法なり》。

社殿は北向き、神座(御神体)は東向きであり、しかも中央でなく南西の方に、おかれているのである。鹿島神宮の宮司であった東実氏は、この配置、内部構造は、出雲大社の内陣と共通するものだ、と述べる。

たしかに出雲大社の御本殿では、御神座が建物正面の南向きではなく、東の方にあって西を向いている。西向きと東向きと異なるにせよ、御神座が、横向きであることは変わりはない。つまり、鹿島神宮の御神座は、太陽の出る東に向き、出雲大社の方は、鹿島神宮の位置の東から西を向いているのである。横向きに御神座が、この二つの神社の歴史的つながりにもとずく、という事が出来る。

これまで出雲大社の説明では、この横向きの御神座が、出雲大社が特殊である、と述べるにとどまり、これが鹿島神宮と対応させたものとは言わない。そして、この類似は、神話に即して述べれば、高天原から遣わされた天孫民族の使者が、出雲族の支配者である大国主命に、最後に「国譲り」を決意させ、その代償として高天原の宮殿である天日隅宮と対応させて同じように造ったとすると、腑に落ちるものがある。

この鹿島と出雲の共通の形式は、この二社が、神武天皇即位以前のこと神々を祀るものであり、しかも建御雷神みずから本源と定められた鹿島の地において、古儀として、数十度以上の造営および遷宮にも厳守されてきた内陣の作法として、つくってきたものである。そして、この住居の性格をもつ内陣の作法が、度重なる外形修理による変化にも関わらず二千余年厳守されてきたことが、出雲大社との類似でも、推測される事実なのである。

このことに符号するのは『古事記』の記述である。そこには、大国主命の住む社は、高天原の宮殿である天日隅宮をそのままに、大きくおごそかに造り、さらにまた、橋や船なども造ろう、書いていることである。

現在の出雲大社は、杵築の宮と呼ばれ、その社殿は、大社造りとして、高天原の天日隅宮の面影を、はるかな神代の昔から現代まで伝えている、ということになる。この最初の社殿が建御雷神たちによって造られたのはいうまでもない。そして、その社殿内陣の模様が、鹿島に対応する形で、秘めやかに造られたことになる。

建御雷神(たけみかずちのかみ)の天日隅宮こそが、大国主命の出雲大社の原型となったということは、建御雷神が、この鹿島にいた時代においては、まだいわゆる天孫降臨と伝えられる前の時代に、この東国で、社殿形式の原型が、確立していたことを示している。それと同じ様式でつくる、という出雲大社の実在性とともに、この鹿島神宮の、それ以前の実在性を、明らかにするものである。つまり、建御雷神は、出雲大社創立の主宰者であった大国主命とともに、実在した人物を神話化した可能性が大変高くなった。

この鹿島神宮の神殿のつくりが、伊勢神宮に見られないことは、大和民族が、天孫降臨に農耕文化を身につけて、倉庫型式から発展させた唯一神明造り(伊勢神宮の社殿形式)を完成させた時代より、ずっと以前のことであることも、明らかにされた。

『鹿島神宮誌』のなかで、造営のところは、次のように書かれている。

《当神宮は神武天皇の御即位の年に創祀されているから、その時に社殿もできたと思われる。しかし、それ以前にも神子神孫が奉斎していたであろうから、社殿ももっと前からあったと思われる。しかし、いずれにせよ太古の家屋は簡素で久しくはもたなかったであろう》

造営修理の記録としては、天智天皇の時代に始めて出てくる。『常陸国風土記』に、《淡海大津朝初遣使人造神之宮。自爾以来修理不絕》(淡海大津朝(天智天皇)がはじめて使いの者をつかわし神の宮を造った。これより絶えず修理している)と書かれている。ここに《初めて》とあるが、東氏は、始めて造営を行なったというのではなく、始めて使人を遣わしたということである、と述べる。太古の時代は交通も容易ではなく、従って造営もその土地の人に任せたのであろう。それを天智天皇の御代になり、始めて使人を遣はして造営せられたというのである。

この絶えず修理している、という言葉に中に、出雲大社が六十年に一度、造替遷宮をすることや、現在伊勢神宮で、二十年に一度の遷宮が行われていることを、思い起こさせるものである。掘立柱、草(カヤ)葺屋根の限度が約二十年というところにも原因があるのだろうが、東国の鹿島神宮に、遠くの都から、修理の使いを送っているのである。この原初の鹿島神宮を思わせるのが、その鳥居である。

その鳥居は、材料が貫(ぬき)をのぞいては、表皮をむいただけの加工しておらず、笠木は太い方を左側(外側から見て)にする類例のない建て方で、表皮をむいただけの原始性から考えて、やはり最初の社殿(宮室)は表皮をむいただけのものであったかもしれない。

《真木柱(まきばしら)妻手に仕え奉りて神の社と・・》と述べられ、表皮をむいた柱を掘り立てて、という柱はじつは相当太いもので、社殿も豪壮なものとなるはずである。この鹿島神宮も、最初は大変、大きな神宮であった、と考えらるのだ。

出雲大社の方が、一mの柱を三本まとめて三メートルの柱を作り上げたことが、判明したが、さらに昔の、人為的に伐採されない弥生時代の自然林では、木の平均年数は驚くほど高く、おそらく、三mの直径の材木が、あったとのかもしれない。

以上のような考古学的発見と、建築上の類似は、『紀記』の記述の信憑性を、私たちに喚起するものである。ここで、もう一度、『紀記』を、歴史と合わせながら、再検討するべき時が来た、というべきであろう。

ところで、この『紀記』を読んで、三つの重大な欠落の意味を問わなければならない。その一つは、この『紀記』の、東国の記述の少なさである。例えば、神武天皇の東征、といっても、その東征は、九州からみた東、つまり奈良、大和までの統一が語られ、中部以東、関東、東北の、日本の三分の二の領域の統一のことが、まるで無視されている。これは東国が、蝦夷地であり、僻地として考えられ、後に、ヤマトタケルが東征して、この地をヤマト政権下においたことになっている。しかし、鹿島から出たタケミカスチの神の、大国主命に国を譲らせたことを考えると、神武以前は、東国の方が力が強かったことを思い起こさせるのである。

二番目に、『紀記』の記述に、東国が少ない上に、富士山が出てこないことである。ヤマトの存在、三輪山の信仰のことが述べられるが、東国の富士山については、記述がない。『万葉集』で詠われており、人々が知らないはずがないのだが、なぜか触れていない。このことから、神話には、東国のことを触れていないことと、富士を語らないことは、何か符号するものかもしれない。

三番目に、『紀記』が、天皇の歴史を描いているにも関わらず、前方後円墳についての記述がないことである。三〇〇メートル以上の大型古墳が七基、一〇〇メートル以上の古墳が三〇二基もあるし、全国で二十万基とも言われる古墳の記述が欠けているのである。このことが、現在、天皇陵として認知されなくなった原因にもなっている。仁徳天皇陵などは延べ六百八十万人もの労働力を要したという現代の建設会社の概算もあるのに、それが国家的大事業ではないはずはないのに、その工事について触れていない。

時間的、空間的に、触れてよいはずの、事柄が、語られていないことは、逆にそれが意図的なものであると考えられる。私は、形で表現されているものは、日本人の習慣として、それを文字として残さない、と述べた。また、その理由に、それが触れられることによって、神話的世界が、つまり、聖なる場所の崇高さを、壊される、という意味合いがあったのかもしれない。そうなると、関東を語らないことは、そこに聖なる場所があった、ということになる。富士山も、墳墓も、聖なる信仰の場所であったからである。、語ることは、ひとつの聖なる世界を穢される危険性を持っていることに、記述する忌避の念をもったとも考えられるのである。

私はそのことの意味を問いながら、『紀記』が沈黙した歴史的事実を、考察していこうと思う。(田中英道)

・・・

この講座は、西洋美術研究の国際的権威として、世界の神話や宗教に精通する東北大学名誉教授の田中英道教授が、これまで "フィクション(創作)" とされてきた、古事記や日本書紀の「神話」を新しい視点から紐解き、実在した "本当の古代日本の歴史" として鮮やかに描き出した講座です。

田中教授ご自身の、50年以上におよぶ美術研究で培った「審美眼」を駆使し、神社や遺跡など、現代に残された様々な文化的造形物を解読。誰も気付かなかった観点から、神話の "記憶" を掘り起こしていくことで、ただの "フィクション" ではない、史実に基づいた日本神話の全貌を解明していきます。

第1弾の内容は、日本神話と古代日本の起源を読み解く上で、最も重要となる「天皇の系譜」について。神話の神々〜初代・神武天皇までの系譜を「縄文〜弥生時代」の史実と照らし合わせながら、明らかにしていきます。本講座を学んで頂くことで、日本(天皇)のルーツを大元まで辿ることができ、これまでスッポリと抜けていた「日本の起源史」が鮮明に見えてくるようになります。

◉ 第1章 神話と歴史の再構築

- 神話を軽んじる戦後アカデミズムの罪 -

講義 1 「天皇とはどんな存在か」

世界王家の比較で読み解く...天皇とローマ法王の相違点

講義 2 「無視された東国の記憶」

なぜイザナミ・イザナギの国産みは西日本中心なのか

講義 3 「初代・神武天皇は実在した」

戦後の学者が否定し続けた"欠史八代"の系譜

講義 4 「日本神話を崩した邪馬台国の嘘」

古代史研究者が惑わされた戦後の悲劇

本章を学んで頂くことで、今まで専門家でも気付くことができなかった日本神話と古代史の深い関係について知ることができます。田中教授は「神話と歴史が密接に結びついている」という事を何度も強調されています。これは単に「日本人だから日本神話を学ぶべき」というだけでは済まされない、もっと重大な事であるようです。先生の解説を聞くことで、日本人として「神話」をどのように理解すればいいのか、改めて考えるきっかけとなり、今までの認識を一度リセットして、新たな神話の読み方を手に入れることができるでしょう。

◉ 第2章 神は"人"だった

- 関東・東北に残された高天原の記憶 -

講義 5 「高天原が象徴するもの」

アマテラスが機織り?なぜ神は天界で労働をするのか

講義 6 「忘れられたもう一つの日本文明」

"彦"の名が意味する...高天原の神々の在り処とは

講義 7 「太陽信仰で読み解く古代日本文明」

なぜ三内丸山遺跡に塔が建てられたのか

講義 8 「鹿島神宮が表す神道の起源」

関東・東北に色濃く残る "日高見国" の記憶

講義 9 「"鉄"と"鹿"で読み解く天孫降臨」

東国勢が出雲勢よりも強かった理由

講義 10 「伊勢神宮に秘められた謎」

大嘗祭の神殿が暗示する古代二大国の真実

本章を学んで頂くことで、最高神アマテラスやスサノオなど、神話に出てくる神々が住んでいた「高天原」が実際に日本のどこにあったのか?その居場所が浮かび上がってきます。そして、日本初の政権とされる「ヤマト政権」。それよりもはるか昔に存在していたとされる「もう一つの古代日本文明」の存在にも気付くことができます。歴史の通説では聞いたこともないような新しい古代史の見方を手に入れることができるでしょう。

◉ 第3章 国譲り神話の真実

- 謎に包まれた出雲勢力の痕跡 -

講義 11 「コルビュジェ建築と日本人」

縄文から現代まで...日本人に根付く"宗教性"の正体

講義 12 「歴史を潰す博物館」

誰も語らない考古学の功罪...田中英道が語る"HISTORY"の意味とは

講義 13 「"天の岩戸隠れ"の真実」

なぜ世界は暗くなった?アマテラスと富士山の意外な関係

講義 14 「なぜ日本人は"国を譲る"のか?」

尖閣、竹島、北方四島...神話で読み解く領土問題が起きるワケ

講義 15 「出雲・巨大神殿の謎」

鎌倉時代まで存在していた?発掘された遺跡と神話の関係とは

講義 16 「なぜ神々は出雲に集まるのか」

銅剣358本の意味と"国譲り神話"からのメッセージ

「国を譲る」という日本神話特有のストーリーを紐解くことで、海外では見られないような「日本人独特の精神性」の起源が見えてきます。そして、田中教授の解説によって「国譲り神話」が、古代日本で実際に起こった「国家の統治体制の変化」であったということも分かり、全く新しい日本の起源史が浮かび上がることでしょう。謎に包まれた「出雲王朝の正体」も本章で明らかにして頂きます。

◉ 第4章 天孫降臨とは何だったのか

- 人々の大移動が意味するもの -

講義 17 「天国は地上にあった」

富士山・自然信仰・かぐや姫から読み解く古代日本人の死生観

講義 18 「古事記・日本書紀の謎」

太安万侶、稗田阿礼、藤原不比等...古代人が描いた"天孫降臨"とは

講義 19 「天皇という名の由来」

古代人が名付けた...天皇の"天"に込められた祖先の信仰心

講義 20 「神武東征の真実」

天孫降臨は4度あった?ヤマト政権誕生との深い関係

講義 21 「天孫降臨の謎」

なぜ古代天皇家は東北・日高見国から西へ移動したのか?

講義 22 「天孫降臨は九州で起こった」

日高見国から鹿児島へ移り住んだ"隼人(はやと)"の正体

本章を学んで頂くことで、天孫降臨とは、縄文から弥生時代にまで繋がる「人々の大移動」であったという古代日本で起きたダイナミックな動きを知ることができます。"天孫降臨" という空想的な物語を "日本形成の歴史" として見事に読み解いていく… そんな田中教授の描く歴史観に「そんな神話の読み方があったのか」と驚くとともに、全国各地に残り続ける神社が「天孫降臨の物語を記憶している」という事実に気付くことができ、日本の歴史の奥深さや伝統の長さに感動することでしょう。

🔵 神話で読み解く日本の起源史 〜 3つの特徴 〜

①「神話」と「歴史」を結び付け、全く新しい「日本の起源史」を描き出す

人類学の世界的権威:レヴィ・ストロース氏はこう言い残しています。

「世界の神話はほとんど歴史との連続性がない。しかし唯一、日本の神話だけは歴史と結び付いている。」

実は、史実としての歴史が神話の中にもしっかりと反映されていて、正しく神話を読み解くことが、実際の古代史を知ることに繋がるのです。

しかし、これまで多くの歴史学者は、神話をあくまで天皇家の支配を裏付けるためのフィクション(創作)であると、正式な "歴史資料" として捉えず、まともに研究をしてきませんでした。

田中教授は、この従来の学者の考え方に真っ向から否定。

「日本人の起源を読み解くカギは "神話" にこそある。神話と歴史を別のものとして考えてはいけない」

そのような想いで、これまでの定説や常識を鵜呑みにすることなく、日本神話に秘められた "謎" の真相を「神社」や「遺跡」などから紐解き、新しい切り口から「日本誕生の歴史」として蘇らせていきます。

田中教授の壮大な歴史観によって、他では聞いたことがないような古代の起源史が分かるとともに、私たち日本人が存在する歴史的背景やルーツが見えてくることでしょう。改めて自国の歴史に対して、本当の意味で「誇らしさ」を感じられるはずです。この知識は、どんな教育よりもあなたの人生に影響があると言っても過言ではありません。

② 文化遺産から歴史を紐解く新しい視点 <形象学・フォルモロジー>

これまで遺跡や文化作品の新発見によって、何度も歴史は書き換えられてきました。

例えば、青森県三内丸山遺跡の発見で、かつての古代史の常識は一変。住居、集落などの様子から、「縄文人は野蛮人」というイメージは払拭され、独自の高度な文明社会が形成されていたことが証明されました。

ですが、多くの歴史学者は、文字で書かれた「文献史料」に固執して研究しているため、神社や史跡との関連性に気付いておらず、神話の研究が正しく進んでいないようです。

また「神社仏閣」といった文化的な造形物も、神話や古代史を読み解くための重要な手がかりになります。

戦前まで神社は各地域の「コミュニティー施設」として機能していました。

神社に祀られている御祭神や石碑には、その地域の記憶が残されています。

このように遺跡や神社を注意深く見ることが歴史の解読には欠かせません。

西洋美術史の第一人者である田中教授は、50年以上、数多くの文化作品を研究してきた経歴をお持ちです。その過程で、モノの形や模様などから、様々な背景情報を読み取る「形象学(フォルモロジー)」という独特の学問手法を体得しました。

その手法で神話を読み込むことで、言葉がまだ無かった神話の時代(縄文〜弥生)の歴史が "魔法" のように浮かび上がり、他の学者では決して見つけられないような鋭い視点から、歴史の真実を掴むことができます。きっと、先生の見方に一つずつ触れていくことで、今まで見聞きしてきた歴史の知識に、想像もしていなかった真実が加わり、視野が大きく広がり、新たな歴史観が出来上がっていくことでしょう。

③ 西洋文化に精通するからこそ分かる

日本神話の高い独自性と信頼性

「他のアジアの国、ギリシャ神話をはじめとする西洋諸国の神話と比べても、日本神話はとても完成度の高いユニークな作品です。世界が誕生する様子から国の成り立ちまで、幅広く体系的な物語が語られている。これほどまとまっている神話は他に例がない。」

ボローニャ大学・ローマ大学の客員教授として、今もご活躍される田中教授は、世界的視点から日本神話をこう高く評価しています。

24才からイタリア、フランス、ドイツなどの西洋文化の中心地に単身留学。

美術研究の第一線で活躍してきた先生は、数々の研究論文(140本以上)や書籍(90冊以上)を執筆し、世界の「神話」や「宗教」について、途方もないほど膨大な関連知識を学んでこられました。

そこで培った熟練の目、世界視点の深い教養から「日本神話をどう読めば良いのか」「日本の歴史とどういう関係があるのか」といったことを教えてくれます。この極みから海外と神話を比較して語れる研究者は、今の日本にはほぼいないと言っても過言ではないでしょう…

本講座では、西洋美術・文化の最高峰から見て、どんな点で日本神話が優れているのかを客観的に語ってくださるのはもちろん、実体験も交えて披露してくれます。

講義を受けていくことで、歴史的新発見の高揚感を味わうだけでなく、日本の歴史・文化がなぜ優れているのか?本当は何がすごいのか?といった、世界の基準を知っているからこそわかる日本の素晴らしさ、誇らしさをも再発見できることでしょう。

💫

〜文化遺産を読み解けば、真実の歴史が見える〜

田中教授は、ボローニャ大学・ローマ大学客員教授、国際美術史学会副会長、東北大学名誉教授としての経歴をお持ちで、「西洋美術史の第一人者」と呼ばれています。

24才から単身留学。当時は留学すら珍しい時代から、「ルネサンス」発祥の地イタリア、世界最先端の芸術大国フランス、世界有数の文化国家ドイツなど、これら西洋文化の中心地を渡り歩き、研究に没頭。以来50年以上、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、フェルメールなど... 数多くの有名美術家に関する国際的な新説・新発見を次々と発表し、今なお、美術研究の第一線で活躍し続けています。

中でも、フランス語や英語で書いた論文は一流学者が引用する国際的な文献になるなど、イタリア・フランス美術史研究における”世界的権威”です。

そんな田中教授は、西洋美術研究の折、ある独特の学問手法を体得しました。それが、形象学(フォルモロジー)です。作品の表情や手足の動き、モノの形や模様などから、芸術家のもつ思想や哲学、文化や宗教的背景までをも読み取るもので、その観点から日本美術を見た時に日本の素晴らしさに気付いたと言います。

でも、その一方、日本では優れた文化作品が正しく評価されておらず、さらには文化的な要素が歴史の中で飾り物になっていること、本格的な解読や研究が全く進んでいないことに愕然としたそうです。

その実態に危機感を抱き、田中教授は西洋中心だった研究活動を日本中心に転換。「日本国史学会」や「新しい歴史教科書をつくる会」の代表を務め、文献が無ければ真実を見抜くことができない歴史学者に代わり、人類が残してきた様々な文化遺産を紐解き、正しい真実の歴史を日本国民の元へ届ける活動を続けています。

著書は合計95冊、主な研究論文は147本以上…田中英道の新講座『神話で読み解く日本の起源史』は、その集大成のような内容で、最新研究もあわせて、あなたのもとに真実の歴史をお届けします。

歪められた神話教育

戦後GHQと共産主義者の功罪

「日本人は自国の神話を知らない」とよく言われます。戦後の学校教育では「神話」について教えなくなりました。歴史の授業で『古事記』や『日本書紀』を読むこともほとんどありません。欧米では、学校教育で聖書やギリシャ神話を必ず教えており…自国の神話を教えないのは、世界中で日本くらいではないかとも言われています。

一体なぜ、日本では神話をまともに教えなくなってしまったのか? 戦後の歴史教育は何が問題なのか?

今回、田中教授にインタビューを行い、GHQの占領政策と戦後のアカデミズムの実態についてお話し頂きました。

『日本国史学会』の代表や『新しい歴史教科書をつくる会』の会長も歴任された田中教授。その経験談も踏まえて実態を知ることで、私たちが正しく神話を教わることができなかった理由、日本の歴史教育の問題点がはっきりと分かるようになるでしょう。

💫

💫

戦後、GHQの占領政策によって「神道」は否定され、日本人は「神話」を失いつつあります。このまま放っておけば、何万年、何世代にも渡り脈々と繋がれてきた "歴史の糸" が近い将来、途切れてしまうかもしれません。終戦から75年もの歳月がたった今、「日本書紀」の編纂からちょうど1300年を迎えた今、神話から日本の起源史を描き出すことで、私たちの奥底にある「日本精神」を取り戻す時代を迎えているのではないでしょうか。

この講座は、歪められてしまった「日本神話」を再生させ、それを皆さんとともに、私たち日本人のものにしていこうという取り組みです。この講座で真実を知っていただき、私たちの子や孫の世代、その先何百年と続く未来の日本人へ、この美しい日本の歴史を、あなたと一緒に繋いでいけるとしたら、この上ない幸せです。

💫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?