【壱岐新報2021.9.3】現場教員が教育長の方針に意見

壱岐市の教育組織に問題が起きている可能性が高まっている。これまで世間に出ることがなかった教育行政と教育現場の考え方の相違が明らかになりつつある。さらに、教育長による現場教員への威圧と思わしき行為も内部告発によりわかってきた。しかし、市教育委員会や一部の市内小中学校校長は「そのような事実はない」と言う。一方で、現場教員からの投書による内部告発は今も続く。何が事実で、何が問題なのか。これまで知られてこなかった教育組織のタブーに踏み込む。

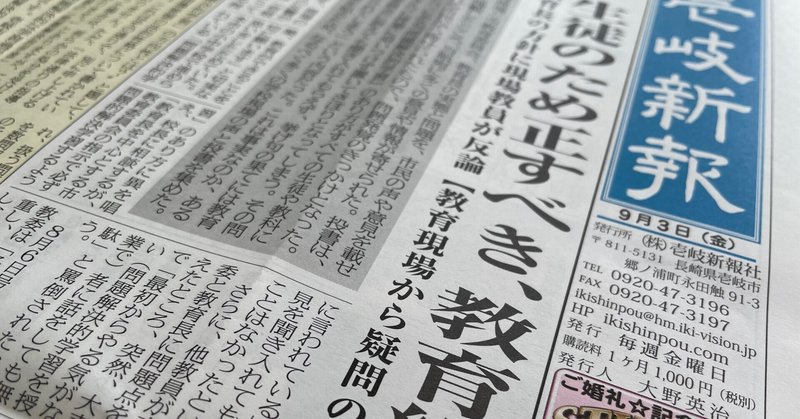

生徒のため正すべき、教育組織

教育長の方針に現場教員が反論【教育現場から疑問の声②】

市内小中学校の教育現場と市教育委員会、教育長の実態と問題を、市民の声や意見を載せる「目安箱」8月6日号に掲載したところ、当紙宛に多くの意見や情報が寄せられた。投書は、市内小中学校関係者と思われる市民から寄せられたもので、問題発覚のきっかけとなった。投書は「本市の教育方針のひとつにある『問題解決的学習』のあり方がすべての生徒や教科にはそぐわず、低学力の生徒はさらに授業に追いつけず置いてきぼりとなってしまう。その問題点を校長、さらには市教育委員会に訴えても聞き入れてもらえず、挙げ句の果てには教育長から厳しい指摘と圧力が加えられてしまう」という内容だった。これは事実なのか、あるいは教員の思い込みなのか。真実を知るため、なるべく多くの学校現場の声と投書を集めた。

真っ向から食い違う教員と市教委の回答

8月6日掲載の「教育現場から疑問の声」は、市民のみならず、現場の教員からも多くの反響があった。投稿者は「壱岐市の小・中学生にとって本当にプラスになる授業、教育ができることを切に願います」と切実な思いをしたためていた。

本市の小中学校で進められている「問題解決的学習」のあり方に異を唱え、校長に相談するが、「教育長を中心とする市教育委員会の指示で必ず問題的解決学習するように言われている」と、意見を聞き入れてもらえることはなかったという。

さらに、他教員が市教委と教育長に問題点を伝えたところ、突然、大声で「最初からやる気がない(問題解決的学習を授業で)者に話をしても無駄」と罵倒されたという。

8月6日号の取材で市教委は「各校の方針を尊重し、授業形式の強制はしない」と回答している。しかし、ある教員は「学校という組織は、教頭以下の職員は校長からの職務上の命令に従う義務があり、校長が市教委から指導を受けていれば、結局は問題解決的な授業をしなければならない。授業形式の強制がないと感じる教員は一人もいないのではないか」という。

問題とされる「問題解決的学習」とは、毎回の授業で児童生徒に出させて決めた課題を、自分たちで調べて解決するという文科省が薦める授業形式。一見、画期的な授業形式に思えるが、「基礎学力につまずきのある児童・生徒、つまり低学力の子ども達はついていけない。すべての教科で、この授業をあてはめることには無理がある」とされる。

このことについて、市教委は「県内他校でも同様に行なっている。本市独自の授業形式ではない」と回答したが、教員からは「授業形態は市教委作成で本市独自のもの」と反論があった。

さらに市教委は「生徒の自立性につながるもの。教師からも好評だと聞いている」と回答。これに対して、現場教員は「市教委作成の冊子によって授業を進める教員はやり易いのかもしれないが、好評と感じていない教師が圧倒的多数」だと指摘している。

ここから先は

¥ 275

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?