「1.5人に1人」から「6人に1人」へ〜見てくれカニエ! これが中絶合法のまま中絶がなくなる未来に近づいている国ニッポンだ!

身ごもった子の6人に1人が中絶されているという事実

日本のマーチフォーライフが盛り上がりに欠くのは宣伝手法に問題があるからだとのコメントをネットで見かけた。カトリック信者が集まってくる掲示板である。盛り上がりに欠くとの自覚もなければ、いちおう広告のプロとしてそれなりの宣伝手法を駆使していると自認する身とすれば、これは聞き捨てならない。コメントの主によれば、ある弁護士が「毎年100万人以下の出生に対し毎年10万〜20万の中絶があるニッポンは異常です」と言っていたそうだ。その弁護士の発言に素直に反応したコメント主は国の統計データに当たり、直近の年(2017年)では「身ごもった子の7人に1人」の割合(※6人に1人としたほうが正確)で中絶がおこなわれているという事実を確認し、こうした統計にあらわれる「異常」な数字を全面に持ってくることがマーチフォーライフの宣伝上必要なのではないかと提言された次第である。

まず、真摯なご指摘に感謝したい。そして中絶されてしまう「6人に1人」の子どもを悼む心からのプロライフであるコメント主を讃えたい。自分も中絶の問題に関わり出した当初この数字は「異常」だと思っていた。健全な理性がはたらいていれば異常と思うのが当然だろう。しかし今のわたしは異常とは思わない。むしろ異常と思わないことが、プロライフとして適切な態度であるとさえ考えているし、さらにそれが、望ましい「もう一つの理性のはたらき」によるものであるという話をこれから試みてみたいと思う。

「構成的理念と統整的理念を、あるいは理性の構成的使用と理性の統整的使用とを分けて考えた」のがカントであると柄谷行人は言う。柄谷のカント論は、あくまでも柄谷自身による「カントその可能性の中心」なのであるから、カントは実際にそんなことは言っていないとカント専門家が目くじらを立てたとしても気にする必要はない。カントを媒介にした柄谷オリジナルの着想として十分面白いのだ。むしろ啓蒙思想によって神を放逐したカントを嫌う保守派カトリックにとっても、現代世界の構造を考えるうえで柄谷による歯切れのいいカント解釈は一読に値すると思う。

カント=柄谷によれば、理念および理性には二種類あるということである。通常、われわれが理念と呼んでいるものは「構成的理念」のことである。構成的理念とは、「それによって現実に創りあげるような理念」のことを言う。一方、通常の構成的理念に対して、柄谷が「可能性の中心」に位置づけるのが「統整的理念」(統制的ではなく統整的)のほうである。「統整的理念というのは、けっして実現できないけれども、絶えずそれを目標として、徐々にそれに近づこうとするようなもの」と柄谷は言う。20年ぶりに柄谷のこのひと言を見つけ出し、盛り上がりに欠く(?)マーチフォーライフの主催者は目から鱗だった。統整的理念あるいは「理性の統整的使用」によって前進する運動がプロライフにほかならないことを悟らされたのだ。

あらためてコメント主の引用された、ある弁護士の「毎年100万人以下の出生に対し毎年10万〜20万の中絶があるニッポンは異常です」という発言に注目したい。10万の中絶も20万の中絶も同様に異常なことだと弁護士さんはお考えなのだろう。倍の開きがあるということはとくに考慮されていないようだ。もし、通常われわれが依拠している理念や理性に従って、中絶があってはならないものと「構成的」に考えるならば、10万も20万もどちらも異常な数字にちがいない。しかしながら、中絶があってはならないものとすることはけっして実現できないけれども、絶えずそれを目標として、たとえば年に20万から年に10万へと減少するように、徐々にそれに近づこうと「統整的」に考えるなら、10万と20万の数字の差は無視できないどころか、むしろ今を生きるわれわれの「希望」となるだろう。どういうことか。

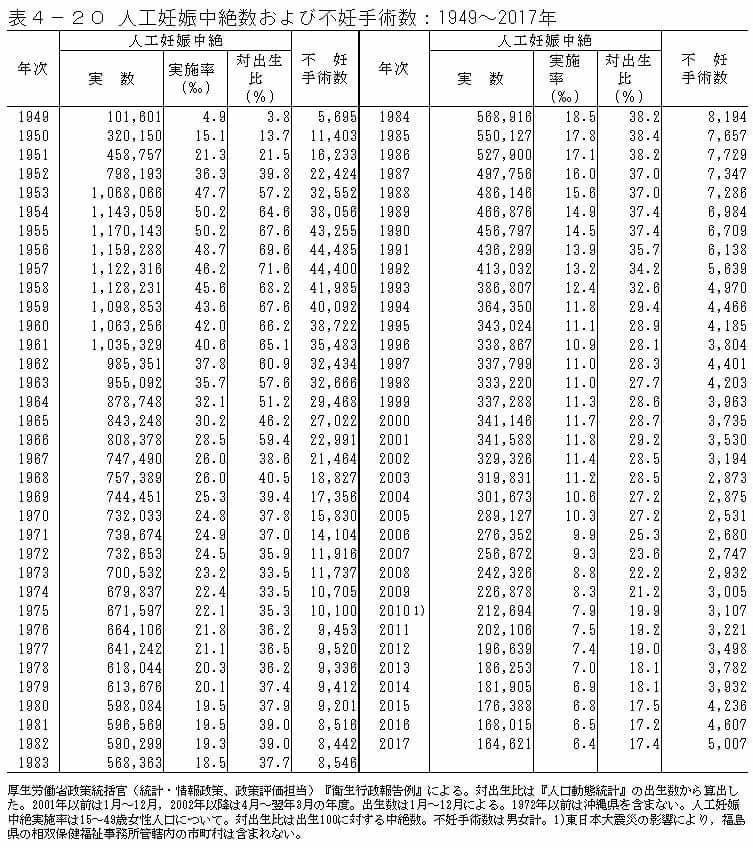

コメント主が参考にされた厚生労働省による国の統計データ「人工妊娠中絶数および不妊手術数」の年次推移を見てみよう。60余年のあいだに対出生比に大きな変化があることは一目瞭然である。このデータを「割合」で捉えたコメント主にならって時代を遡るならば、近年は身ごもった子の「6人に1人」が中絶されているわけだが、それが、2010年には「5人に1人」、2000年代には「4人に1人」、1980年代から90年代にかけては「3人に1人」、60年代後半はおおむね「2人に1人」であり、東京オリンピックの頃までは(驚愕すべき数字だが…)「1.5人に1人」だったことがわかる。「1.5人に1人」だったのが、今は「6人に1人」になったのである。昔に比べて、明らかに子どもは中絶されにくくなっているのではないか。昔に比べて中絶は少なくなくなっている。いいね! 「6人に1人」となった現状に希望を見出す視点が「理性の統整的使用」なのではないか、と思う。

それにしても「1.5人に1人」は衝撃である。当時は簡易妊娠検査薬というものがないから病院ではじめて妊娠を知ることになったのだろうが、医者から「おめでたです」と告げられた女性の3人に2人は中絶しているのである。お腹に宿った子どもからすると生存率はたったの3割に過ぎない。同期の桜の7割は無惨にも早々と散らされたのである。その世代に生を受けた一人として、まるで自分が過酷な戦争か大虐殺の時代を生き抜いたかのような不思議な感慨におそわれる。運よく中絶されずに産まれてこれたわれわれは、もれなくAbortion Surviver(アボーション・サバイバー)である。

中絶割合が「1.5人に1人」もしくは「2人に1人」ということは、妊娠を2回経験した女性は、1回は中絶をしているという計算になる。具体的にこういう現実を考えてみたことがあるだろうか。つまり、50年代〜60年代に出産年齢を過ごした世代、すなわち現在75歳以上の後期高齢者の女性は、おおむね中絶経験者であるということだ。「誰もが中絶するのが当たり前」だったのだ。その下の世代になると中絶割合は「3人に1人」になるが、3回妊娠すれば1回は中絶しているという事実も重い。いま30歳以上で2人兄弟というひとは、ほんとうはもう1人兄弟がいた可能性が高いということだ。勇気があるなら、母や祖母にたずねてみるといい。「中絶したことある?」って。しかし、おばあちゃんは戦争体験を聞かせてくれることはあっても中絶体験を口にすることはない。その苦しみはひとりで墓場まで持っていくと決めている。戦争よりきっともっと辛い体験なのだ。

戦後、中絶が合法化され(1948年から1952年にかけて)、身ごもった子に対する中絶割合が、1949年の「25人に1人」から、わずか5年のうちに「1.5人に1人」になってしまった状況はたしかに「異常」と言うほかないだろう。人口削減が国策となった戦後の日本社会が異常だったのである。中絶が合法となって、望まない妊娠なら産まなくてもよくなったのではなく、お国のために三人目以降は産んではいけないという空気が世間を支配した。だがその後は、「徐々に」時間をかけながらではあるが「1.5人に1人」から「6人に1人」へと四分の一まで漸減しているのである。少なくとも昭和の頃のように「誰もが中絶するのが当たり前」ではなくなっている。当初の「異常」から今は「正常」に向かっている過程と見なしてもいいのではないか。近年の不妊傾向の高まりを加味したとしても(妊娠しなければ中絶もない)、数字の推移だけ見ればこれは大躍進である。「がんばってるじゃん」と少しは自分を誉めてあげてもいいんじゃないでしょうか、日本人は。

ちなみに世界の数字と比べてみる。中絶される子どもの割合は、現在おおよそのところ、アメリカ、イギリス、フランスなどが「5人に1人」となる。世界平均でみると「3.5人に1人」ということだ。日本は世界に比べれば異常なほうではないと言うつもりはないし、もちろん中絶そのものがなくなったわけではなく「6人に1人」が中絶されている辛い現実が目の前にあるわけだが、われわれ日本人は、中絶という厄介な問題に対していまだ下を向きつづける必要はない。この社会が、意図せずとも中絶の苦しみと向き合い、それを取り除く方向に向けて全体として成果を上げていることを認めたい。「1.5人に1人」から「6人に1人」に至る道のりを「進歩」と捉えるポジティブシンキングを、きっと「統整的理念」と言うのだと思う。

この年次統計データの推移をながめる限り、今の「6人に1人」がやがては「10人に1人」となり、さらには「20人に1人」になる未来予測は容易に成り立つだろう。そう遠くない将来、人々の実感として、もはや中絶は「滅多にないもの」になってしまっているだろう。1950年代、60年代の日本社会では想像もできなかったことだ。中絶があってはならないものにしたいという遠い目標に向かって、日本社会は意識的/無意識的に歩みをすすめているにちがいない、と統整的にはたらく理性は確信するのである。

「そのような統整的理念をカントは『目的の国』と呼んだ」と柄谷は言う。そして、理性の統整的使用による「実現はできないが、その目的に向かって徐々に近づこうとする」運動のことを、柄谷は「アソシエーショニズム」(※グローバリズムに対抗する概念と捉えられよう)と呼び、評論家である柄谷自らが先頭に立ち「NAM(=New Associationist Movement)」と称する社会運動を立ち上げた(ほどなく消滅)。また柄谷の読者なら、その「目的の国」とはすなわち、柄谷が「交換様式D」と呼んだ状態に移行できた世界であることを知っているだろう。柄谷が残してくれた「統整的理念」をはじめとするこれら一連のキー概念から、世界のプロライフの動向を読み解いてみたいと思う。柄谷もカントも、よもや思いもしなかっただろうが、「目的の国」とはすなわち、「プロライフの国」にほかならない、とわたしは考える。そして、今まさに現実に、理性の統整的使用によって「プロライフの国」に近づこうとする、さらに新しいアソシエーショニスト・ムーブメントの誕生を予感する。

構成的理念が中絶をめぐってぶつかりあう米国大統領選

アメリカの大統領選挙が「プロライフへの信任投票」の様相を呈することは周知の通りで、誇張でもなんでもなく、多くのアメリカ人は候補者がプロライフかプロライフでないか、すなわち中絶に反対の立場か中絶の権利を守る立場か、を投票の基準にしている。事実、2016年の選挙では、候補者の争点となる数ある政策イシューの中で、「Abortion=中絶」がもっとも重視されたことがわかっている。選挙当日にトランプおよびヒラリーの関連ワードとしてもっとも検索にかかったワードが「Abortion」であったことが、ただちにGoogleトレンドによって明らかになったのだ。多くのアメリカ人がトランプ、ヒラリー両候補の「Abortion」に対する政策の違いを調べて投票にのぞんだわけだ。両者のその政策の違いは火を見るより明らかなので、「中絶アリ」と思うひとはヒラリーに、「中絶ナシ」と思うひとはトランプに、それぞれ投票したのだろう。そう、アメリカでの中絶をめぐる政策のちがいは単純に「アリ」か「ナシ」か、なのだ。

二大政党が「中絶アリ」か「中絶ナシ」かで角突き合わせて一騎打ちを繰り広げる。お互いに一切妥協はない。それで大統領が決まる。騎馬戦の大将戦を見るようでイベントとしては面白いが、一国の政治の最高峰の舞台がこれでいいのだろうかと首を傾げたくなる。日本人のほうがアメリカ人よりはるかに大人だと思っているので、なにやら子どもじみた殴り合いにしかみえない。こっそり「ばかじゃないの」と言ってやりたくなる。もちろん産まれる前の赤ちゃんのいのちを守りたいプロライフとしては、極端な中絶推進策をとりつづける現状のアメリカの民主党を支持することはもちろんできないが、一方で、「中絶ナシ」を法的に徹底させようとする共和党のやり方にも抵抗を感じずにはいられない。

共和党が優勢な州では次々に中絶を規制する法案が成立する。アラバマ州などでは昨年、基本的にあらゆるケースでの中絶が違法となった。民主党が優勢な州では逆に次々に中絶を推進する法案が成立する。ニューヨーク州が昨年、妊娠全期間における中絶を合法としたことには度々言及してきたとおりである。ひとつのアメリカの中に「中絶ナシ」の州と「中絶アリ」の州が混在する。アラバマでの野党・民主党が、ニューヨークでの野党・共和党がそれで黙っているわけがない。倍返しにしてやる!とばかりに、アラバマでは中絶違法を覆すための法案が、ニューヨークでは中絶合法を覆すための法案がそれぞれ準備され、さらなるリーガル・バトル(法の戦争)をエスカレートさせていく。こうして分断は深まるばかりである。

法を導くのが理性ではあるが、実は、これが「構成的理念」あるいは「理性の構成的使用」の限界なのではないかと思える。法を盾にたたかう姿勢が、もうガチガチに「構成的」なのではないか。通常の構成的理念からは、分断が生じるのは避けられない。理性の構成的使用によって、ひとや社会は独善的で排他的になる傾向を排除することができない。アメリカ社会における、理性の(構成的使用ならぬ)構成的乱用が、中絶問題をめぐるリーガル・バトルの泥沼を招いてしまったと言ってもいいだろう。

もっと気になるのは、最高裁判決に対するスタンスだ。アメリカは、国としては中絶合法の立場だ。アラバマ州は国と対立する立場をとるが、良くも悪くもそれがアメリカ合衆国の現実だ。1973年に連邦最高裁が下した「ロー対ウェイド判決」は、中絶は合衆国憲法に認められた国民の権利だとした。中絶の権利を主張する人々(プロチョイス)が歴史的な勝利と歓喜した一方で、とんでもない、これは歴史的な誤審だと憤った人々は、異議申し立てのデモンストレーションとして翌年からMarch for Lifeを開始する。毎年の恒例行事となった連邦最高裁判所をめざして歩く「いのちの行進」は、具体的にこの最高裁判決の差し戻しを目標にしたデモ行進なのだ。

今では世界各地でプロライフによる同様のデモ行進がおこなわれているが、いずれも本家ワシントンの行進と主旨を共有し、その国の中絶法をめぐる明確なデモンストレーションの機会となっている。中絶が合法である国ではその廃止を(カナダ等)、中絶が違法である国では中絶の合法化を目論む法案の成立阻止を(ペルー等)、それぞれ真っ向からの政治的主張となるがゆえにデモ行進は大いに盛り上がる。同じくMarch for Lifeに刺激を受けて立ち上げた日本のマーチフォーライフも、はじめは日本の中絶法である母体保護法(旧優生保護法)の改正を訴えることを意識した。が、すぐにそれは念頭から消えた。理由は諸々あるが、今さら法律で強制する問題ではないと思えるようになったのだ。

ロー対ウェイド判決を覆すという目標に向かって歩みを進めるMarch for Lifeに、今年はトランプ大統領が参加した。トランプ大統領就任以来、毎年March for Lifeの会場にはペンス副大統領の姿があったが、ついに大統領直々の登場となった。ロー対ウェイドを覆すことは、トランプ政権の公約の一つだったのだ。2020年1月24日、大統領と一体となったMarch for Lifeは、悲願達成に向けて最高潮の盛り上がりをみせた。

そもそも「最高裁判決を覆す」というのである。そんなことが可能なのだろうか? 手続きとしては、最高裁判事の顔ぶれをプロライフに理解のある人間で固めていくことである。そうした面々が過半数を占めた暁には、地方でロー対ウェイドと同様の訴訟を起こし、再び合衆国憲法が中絶を権利としているかどうかの審議を最高裁に持ち込むのだ。そうなると次は正反対の判決が出る可能性が高い。連邦最高裁の裁判は9人の判事による多数決で一切が決する。最高裁判事の任命権は大統領にある。トランプ大統領の在任期間中に数名の高齢の判事が引退することが見込まれ、その場合、後任の人事には必ず「プロライフを任命する」とトランプは大統領就任前から公言していた。数年のうちに引退が見込まれた判事はいずれも、中絶政策を推進する民主党のオバマやクリントンによって任命されたリベラル派だった。それが一転してプロライフに代わる見通しが出てきたのだ。現実に最高裁判決が覆されるかもしれない事態となって、民主党サイドは「ロー対ウェイドを守れ!」と押し戻しに躍起になった。窮地に陥ったことで逆上し、ニューヨーク州が妊娠全期間の中絶合法に踏み切るまでに、彼らの狂気はエスカレートする。あれはクオモ知事のトランプ大統領に対する報復措置でもあるだろう。もはや狂気としか思えないが、それが理性である。妊娠9ヶ月の子殺しを合法とするのも「理性の構成的使用」のなせる業である。「構成的理念」に妥協はない。その性質上、対立や分断を肥大化させるのは必然である。

分断の原因は、プロライフの立場をとる共和党にもある。対岸の日本からこの模様をながめていて、最高裁判決を覆そうと画策しているのが民主党ではなく共和党であるという状況に違和感を覚えずにはいられない。間違った判決は正さなくてならないという主張は、一見筋が通るようではあるが、本来の「保守」の立場からすれば非常に危うい、と思う。仮にも最高裁判決である。国の決定である。最高裁判決を覆すということは、自国の歴史に誤りがあったと後から認めることである。リベラルの民主党がそう主張しているならいざ知らず、保守で愛国主義を標榜する共和党が国の歴史を否定してはならないはずだ。胎児の生きる権利を無視した判決は歴史の汚点だったかもしれない。だが、もし最高裁判決が覆されたとしたら、そのほうが国として重大な歴史の汚点を残すことになるのではないか? ロー対ウェイドが覆されるとき、分断は決定的なものとなり、アメリカは国として終わるだろう。肝心の中絶がなくなるどころか、狂気の理性がいっそう子殺しを加速させるだろう。中絶をめぐるリーガル・バトルには出口がない、未来がない、本末転倒の結末が待っているだけである。そのことが、狂おしいほどに構成的理念に凝り固まったアメリカ人にはわからない。

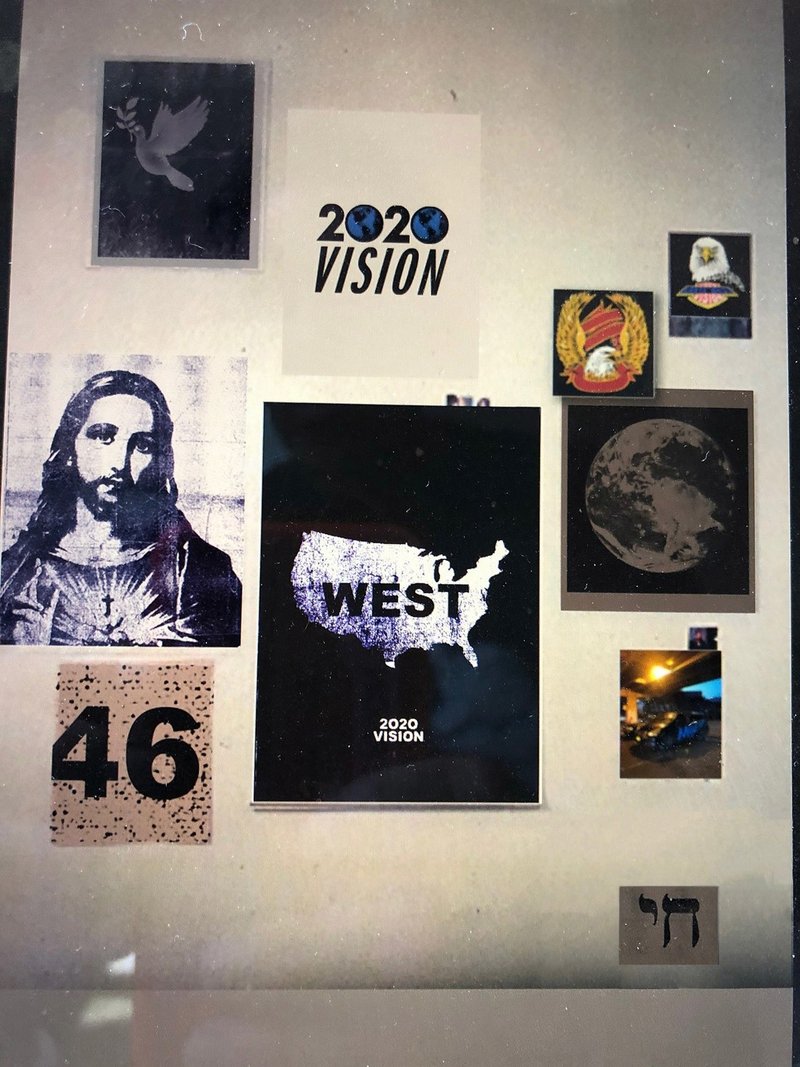

心情的にはトランプ支持に変わりはないが、二大政党の泥試合に愛想が尽きて少し大統領選挙に関心を失い始めた頃、突如、かつてないアメリカンドリームの高揚感を呼び覚ましてくれる意外な人物があらわれた。カニエ・ウエストだ。2020年アメリカ大統領選に独立政党「バースデーパーティー」から出馬を表明したウエスト候補である。もちろん、あのカリスマラッパーのカニエだ。

統制的理念に導かれるカニエと「バースデーパーティー」

カニエが当初、トランプ支持を表明していたことは日本のファンのあいだでも知られた事実だ。それはそのまま共和党支持ということかと思いきや、なんと自身が大統領選に乗り出すことになったのだ。たんなるノリとイキオイだろうとやり過ごす者もいた。バイデン票を切り崩すための共和党の選挙戦術に加担したんだろうとうそぶく者もいた。だがどちらも(ラッパーとしてではない)政治家としてのカニエの凄さがわかっていない。出馬表明をしてからのカニエの言動には目を見張るものがある。知れば知るほど、彼に大統領になってもらいたいと本気で願っている自分がいる。いずれの政策(中絶反対、ワクチン反対、銃規制反対、大麻解禁、死刑反対)についての考えも、民主党を出し抜き、共和党の上を行くと評価できるものだ。とても即興で場当たり的に回答したものとは思えない。重苦しい空気に包まれた2020年の大統領選に一条の光がもたらされたことは、アメリカだけでなく世界にとって大きなおめぐみだった。これからの政治家に欠かせない資質にちがいないとわたしが考える「理性の統整的使用」を、これほど自然に自分のものにしているアメリカ人がいたことが何よりアメージングなのだ。

自身の中絶未遂経験を赤裸裸に告白しながら、カニエは一貫して断固たる中絶反対の立場を主張する(それで多くの従来のファンがそっぽを向いた)。「すべての産まれる前の子どもに誕生日を迎えるチャンスを与えよう」と、中絶をなくしたいとの意気込みからその名がついた彼の「バースデーパーティー」は、共和党以上に揺るぎないプロライフ政党である。しかし、驚くべきことに、彼は「中絶は合法であるべきだ」と言うのだ。「人間の法は神がつくったものではない」と預言めいた言葉を残しながら、そこにカニエ特有の理性の閃きを見る。中絶には反対である。だが中絶合法には反対しない。一見矛盾するようだが、そこにバースデーパーティーという「新しいアソシエーショニスト・ムーブメントの可能性の中心」がある。

中絶が合法のまま、中絶がなくなる未来に近づいていく。カニエが思い描くのは、まさしく「統整的理念」のめざす道筋である。激しいリーガル・バトルの渦中にある二大政党には思いもよらないことだろう。何を言っているのか構成的理念に凝り固まった頭には想像がつかないだろう。もっともカニエさん自身もご存知でないであろうが、アメリカの皆様方にご覧にいれたい先行事例があるんです。太平洋の反対側で起きていることに注目してほしい。中絶が合法のまま、中絶がなくなる未来に近づいていく—カニエの未来予想図は、すでにニッポンで実現されつつあるのではなかったか!?

日本の中絶法「優生保護法」は1948年に成立し、1952年の法改正をもって現在に至る日本における中絶のレギュレーションが確定した。そのときから、第三者機関の審査を経ずに指定医からオンデマンドで中絶手術が受けられるようになったのだ。1954年から一気に中絶割合が「1.5人に1人」にまで急騰しているのはそのためである。その後、名称が母体保護法に変わり、問題の優生条項が削除されるなどの変更はあったが、中絶法の内実に変わりはない。中絶は合法のまま、「1.5人に1人」から「6人に1人」へと、徐々にではあるが、中絶が滅多にない未来に近づいているのである。日本は中絶合法のまま、どうしてそんなプロライフ社会として「進歩」を遂げることができたのか。その秘密を是非カニエと分かち合いたいものである。

カニエの抜群の言葉あそびのセンスによって産声をあげたバースデーパーティー。とうぜん従来の政党組織とはまったく異なる運動体であるはずだ。統整的理念によって、プロライフという「目的の国」に向かって前進・拡大するアソシエーションがバースデーパーティーなのだろうと期待する。そこで20年前に柄谷行人が理論化し、実践において失敗に終わったNAM(=新しいアソシエーショニスト・ムーブメント)のありうべき姿をめざして、日本発のバースデ―パーティーを立ち上げたい。NAMであろうとするバースデーパーティーの切り開く世界は、そのまま「交換様式D」の次元に突入するだろう。

柄谷は「交換様式」という概念によって、人類が歴史的に発展してきた世界の構造を4つに分類する。簡単に言うと、贈与と返礼にもとずくネーションの原理である「交換様式A」、略奪と再配分にもとずく国家の原理である「交換様式B」、貨幣と商品にもとずく資本の原理である「交換様式C」、そしてBとCを乗り越え、Aを高次元で回復した世界が「交換様式D」である。統整的理念がめざす「目的の国」を支える構造が「交換様式D」なのだ。それはいまだ実現したことのない未知の世界であるが、柄谷の理論から飛躍して、プロライフを目的とすることが「交換様式D」の必要条件であると確信する。そうでなければ、統整的理念は従来の構成的理念に取って代わられ、たんなる社会主義的運動となって瓦解するか、「交換様式B、C」が支配的な世界に後戻りするだけだろう。どうすれば「理性の統整的使用」に導かれながらアソシエーション運動は持続できるのか。柄谷が「交換様式D」の先駆者は「普遍宗教」であるとしている点に注目したい。

普遍宗教を取り戻す新しいプロライフのアソシエーション

柄谷の宗教および宗教性への評価は意外なほど高い。「絶対的な他者」を擁護する姿勢は仲間内の評論家たちからもしばしば批判されていたようだが、マルクスが宗教の否定を原動力としたのとは大違いである。柄谷は、宗教の「可能性の中心」を探り当てることで、「交換様式D」を見出した。宗教と言っても「世界宗教」とカルト(新興宗教)は分けなくてはならない。「普遍宗教」になり得たのは世界宗教のみである。一般に、世界宗教というと、キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教が該当する。たとえば、そもそも普遍を意味する「カトリック」は、今でも10億以上の信徒を抱える世界宗教である。だが、柄谷によれば今日のカトリックは普遍宗教に値しない。「教団化した宗教」としてダメ出しをする。「教団」は普遍宗教を阻害するというわけである。それ以上多くを語ることはないが、柄谷の現状の世界宗教に対する見立てに異論はない。むしろカトリックに関わる者として、腑に落ちるものがある。

カトリックといえば、バチカンを総本山とする教団であると一般には考えられているだろう。バチカンが教団として統率をとっているというイメージがあるが、良くも悪くも現在のバチカンは求心力を失っている。バチカンすなわちローマというよりも、カトリックを教団たらしめているのは「司教団」である。各国にある司教団というものによって、教団宗教カトリックが形成されていると捉えたほうが現実的だ。20世紀後半以降、「現地主義」や「司教の団体性」といった考え方が主流となり、カトリックは普遍宗教から教団宗教へと様変わりしたと見なすことも可能だろう。司教団とは、その名のとおり司教たちの集団である。司教とは、いわゆる神父と呼ばれる司祭の代表で、教区と呼ばれるエリアに1人ないし2人が着任する。

国内各地の司教の寄り合いが司教団である(正式には司教協議会などという)。定期的に顔を会わせるたんなる連絡会なのではなく、教会運営に関わる全権を掌握する役員会である。代表取締役(司教協議会会長)はいるし、重役(常任司教)もいる。しばしば企業でも、この役員会の重たさが問題になる。重役も役員会もそもそも必要なのだろうか? 役員はみな、執行役員だけでいいのではないか? そういう考え方が確かに「アソシエーショズム」の根底にもあるだろう。司教も同じではないか。一人一人が現場の司祭たちと行動をともにする執行役員でいいはずである。どうしてそこに「司教団」が立ちはだからねばならないのか? 司教団は役員会であるがゆえに秘密主義も徹底されるし、コンプライアンスやポリティカル・コレクトネスといった世の中の論理とも通じていなければならない。必然的に司教団の「世俗化」は避けられない。聖職者でありながら、容易に金まみれにもなる。アメリカやドイツの司教団の金満振りは目に余る。何らかの意図(おうおうにしてリベラル勢力に加担するもの)をもって政府の公的資金が直接流れ込む仕組みになっている。このところアメリカでは、司教団は即刻解体すべしと信者たちが声を上げ始めている。政府との癒着が表面化したのも問題だが、それ以上に、司教団の会長をはじめとする多数の聖職者による青少年への性的虐待の横行が司教団という組織の傘のもとに長年野放しにされていた事実に、さすがに黙っていられなくなったというのが本当だろう。

権力と腐敗の温床となる昨今の司教団は、普遍宗教であることを放棄した教団宗教とはいかなるものかを教えてくれる。今後は世界的に、教団を放棄して、普遍宗教に帰ろうとするような動きが活発になってくるだろう。司教団という教団に属するメンバーとしてではなく、一人のアソシエーショニストとしてカトリック信仰を生きる信者たちが、ゆるやかな連帯を築くようになるだろう。連帯する目的は、言うまでもなくプロライフである。中絶がなくなる未来に近づくための連帯である。連帯を築くプラットフォームが「バースデーパーティー」であればいい。宗教家でもあるカニエ・ウエストは、大統領選の出馬以前から、教会コミュニティの創設に余念がない。それが決して教団化することはないだろう。とうぜん彼は普遍宗教の意味をよくわかっている。彼の教会も、柄谷の考えたアソシエーション※であるに相違ない。

※アソシエーションは日本語にすると協会だ。「協」の字は、十字架のそばで力を合わせると書く。教会が協会であるのは必然か。

教団の重圧を逃れた単独の普遍教会がアソシエーションの起点となって、理性を統制的に使用できるプロライフのアソシエーショニストたちによる連帯のネットワークを発展させていく。その発展の過程で、経済も教育も福祉も、独自の仕組みを生み出しているだろう。すなわち、まだ見ぬ「交換様式D」がアクティブになっているだろう。20年前のNAMが志なかばで挫折した地域通貨の試みも取り入れてみればいい。カニエの構想の先を行く世界が日本だ。日本は「統制的理念」によって、中絶合法を変えないまま中絶が滅多にない未来に近づこうとしている希望の国だ。「1.5人に1人」から「6人に1人」の軌跡(奇跡!)を知れば、カニエは「日本は神の国だ!」と賛美の声を上げるだろう。われわれ日本人の誰もが、カニエが種を蒔いて育てはじめた、とびきり新しいアソシエーショニズムの運動に参画する資格を十分に備えている。「すべての産まれる前の子どもに誕生日を迎えるチャンスを与えよう」という呼びかけに、「ye」と答える用意があるならば。(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?