0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書を読んで思うこと

0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書

落合陽一(著)

勉強しておかないとダメじゃないかという漠然とした不安と、知識は適宜頭に入れておかないといけないという若干の必要性を感じているので、毎週本を読むようにしています。ちょうどいいタイトルの本があり、不安や必要性の理由が分かればいいなぁと思って読みました。

どんな教科書か

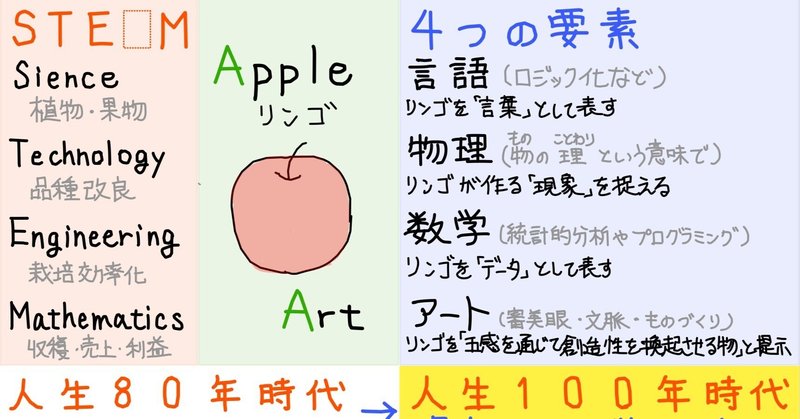

どのような知識を学ぶべきかというよりも、学び方、学びの手法、心構え、スタンスなどが重点的に書かれています。第1章では子供への教育、第2章では落合さん自身の話、第3章ではSTEAM教育と必要な「4つの要素」の学びについて書かれています。「今までの僕の本よりも、平易な文章を心がけ、親子で一緒になって読めるように気を付けて作った本です。」と書かれている通り、読みやすくわかりやすいです。(他の本が難しすぎるように思いますが。)

この教科書で伝えたいこと

「人生100年時代」となり、テクノロジーの進化が著しい時代で人の価値観も特性も大きく変わるでしょう。「人生80年時代」のいい大学に入り、一流企業に入れば安泰という人生設計は、意味をなさない時代になると思います。これから重要になるのは「新しい学び方」、そのための心構えを身につけることです。そして、“自ら”答えのない問いを立てながら、常に自分を内省し続けられる人が常に伸び続け、学び続けることができる人材となることではないでしょうか。“自ら”というのは、近代教育の目指す標準化や均一化とは対をなす概念であり、人の“多様性”があって初めて“自ら”という発想が浮上してくるのです。〈脱・近代〉とは〈多様性〉の時代でもあります。そして、〈多様性〉を支えるために、人は学び続けなければならない。この本が、これから先も学び続けたいというモチベーションにつながり、本質的な学びの手法を身につけようとする人、今の社会の「学び」がつまらないとか、生きづらいと思っている人にとっての一助となれば幸いです。

読んでのまとめスケッチ

教科書から学んだこと

なぜ学ばなければならないかは、上にまとめた「伝えたいこと」で分かったとして、どのようなことを考えていけば良いかをまとめておきたいと思います。

学ぶと言ってもいろんな分野があるので、最初に何をしたら良いか迷います。

本に書かれていたことは、

・自分はこれがやりたいということを進める。偏りがあって良い。

・複数の趣味を持ち、モチベーションを高く持ち続け、複数の柱を構築する。

・人と比べるのではなく、組み合わせでもいいからオリジナルを目指す。

でした。

何から学ぶと効率がいいか、正解なのかを考えると選ぶのが難しいですが、最終的には組み合わせでオリジナルを目指すのであれば、まずは興味があることから学べばいいなと思いました。順番に興味があることを興味がある順に学んでいけばよくて、その上で類似した興味ではなく、全然違う分野を学んだ方が組み合わせでオリジナルになりやすいと思うので、あまり分野も順番も拘らなくても良さそうです。とにかく学んでいくことが重要そうです。

学んでオリジナルになったら、次のステップは新たに問いを設定することになります。そうすると新しい問いとは何かを考える必要があるのですが、それもすぐに新しい問いを出すのは難しいと感じました。まずは今困っていることを解決したり、不思議に思っていたことを明確にしたりと既にある問題に自分の答えを見つけていくことが良いかと思いました。今までにない問いを考えるには、今まである問いを知っておく必要があるかと思います。その中で調べてもわからないことが、自分なりの問いになって、その答えを出していくのがいいのではないかと思います。

本に、アートは「探求するプロセス」で、デザインが「何かを合理化して生産するプロセス」と書かれていました。それを読んでいて、アートは「問題提起」で、デザインが「問題解決」だと考えました。そういう意味でもSTEMにArtが必要なんだろうなと思います。

問いに対してどのように取り組んでいくかは、STEMと4つの要素(言語、物理、数学、アート)を行ったり来たりして、領域を跨いで考えるのが良いと書かれていました。例えば、4つ興味があり、4つの思考方法があれば、組み合わせるだけで16パターンになり、それぞれの角度から問いに接することができると思います。知識でも思考法でも1増えれば4x5の20パターンになります。そのどれかがオリジナルになり得ると思うので、知識も思考も行き来きして答えを探すことが重要だと思います。

今までの人生80年時代は、どちらかというと問題解決をすることで生産性やオリジナリティを出せる時代だったと思います。ただ今の人生100年時代は、みんなが同じようなものを作れる時代で、すぐにコピーが可能な時代だとそこで勝負するのは難しくなってきます。検索すればすぐわかり、技術の習得スピードも上がっていると聞きました。

「標準」「均質化」で高い効率化を目指すというのは、差をつけることに限界があるのだと思います。会社では、働き方改革やDXが強調されていますが、それらも高い効率化に行きがちで、さらにあまり価値のない(差がでない)問題解決スピード勝負が加速しそうです。昔は「標準化」が国の方針でなされており、富国強兵を目的として教育がなされていたと読んでわかりましたが、今の時代だと、富社強兵になるのかなと思いました。法人よりも個人の方が寿命が長い時代と書かれているので、個人として強くないといけない時代なのかもしれません。

一つ新しい問いができたとしても、「鑑賞して、言語化して、手を動かすことを繰り返す」教育が必要とのことです。引き続きアートではないけれど、読書して思ったことを言語化して手を動かしてを繰り返さないといけないことがわかりました。

まだ新しい問いを出しているわけではないのですが、ある程度できるようになったからといって、大丈夫とはならず「自分は何かを知らない」「間違っているかもしれない」という疑いを捨てないことが大切だとばっちり書かれていたので、そこだけは守ろうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?